フッサールの超越論的現象学

フッサールの超越論的現象学は、カントの超越論的哲学と何が同じで、何が異なるのか。このページでは、カントの超越論的哲学と比較しつつ、フッサールの哲学を全体部分関係論の観点から分析し、超越論的哲学としての現象学の射程と限界を見定めたい。[1]

1. 超越論的現象学の基礎的構図

1.1. フッサールの認識論的立場

フッサールは、最初から哲学を志向していたのではなかった。ライプチィヒ大学で天文学を学んだ後、ベルリン大学でヴァイアシュトラースやクロネッカーのもとで数学の研究を行い、「変分法」に関する数学論文で学位を取得した。教授資格論文は「数の概念について」で、これは『算術の哲学』の原型となった。そして、ブレンターノとの出会いをきっかけに、哲学を自分の一生の仕事としようと決意した。天文学から数学へ、数学基礎論から哲学へと、フッサールの関心は、より根源的かつ基礎的なものへと移っていった。絶えず根拠を問おうとする姿勢は、フッサールの生涯を通じて変わることはなかった。

今日、現象学に興味を持つ学者は、人文系に多いのだが、フッサールの研究の出発点が数学基礎論である以上、現象学の原点を探ろうとするなら、若きフッサールが置かれていた当時の数学界の論争状況を理解しておかなければならない。フッサールが最初の著作『算術の哲学』を書いていた頃、すなわち十九世紀の末から二十世紀の初頭にかけての時期は、数学基礎論がホットなテーマであった時代だった。クワインによれば、この時代に起きた数学基礎論をめぐる論争は、中世における普遍論争の再燃であった。

普遍者に関する中世の三つの主要な観点は、実在論[realism 実念論]、概念論[conceptualism]、唯名論[nominalism]と歴史家によって呼ばれている。二十世紀の数学の哲学を展望すると、本質的にこれと同じ三つの説が、論理主義[logicism]、直観主義[intuitionism]、形式主義[formalism]という新しい名前のもとで再び現われてくる。[2]

中世における普遍論争とは、普遍が実在するかどうかに関するスコラ哲学における論争で、アンセルムスなどの実在論者が、実在するのは普遍で、個物はその影にすぎないというプラトン的立場を採ったのに対して、ロスケリヌスなどの唯名論者は、実在するのは個物だけで、普遍は「音声の風 flatus vocis」にすぎないと言った。これに対して、アベラールは、普遍と個物の両方が実在するという概念論を提唱した。すなわち、普遍は概念として実在し、個物は概念によって認識されることで実在するというのだ。

二十世紀の数学基礎論をめぐる論争のきっかけを与えたのは、十九世紀に登場したカントールの集合論であった。中世のスコラ学者が普遍が実在するかどうかを議論したように、二十世紀の数学者たちは、無限の要素を持つ集合(無限集合)のような、人間の心が直観的に把握できない、そして後にパラドックスを帰結することが発見される抽象的概念の対象が実在するのかどうかをめぐって論争した。フレーゲやラッセルやホワイトヘッドはそうした対象が、人間の心とは独立に実在していると考えた。この立場は、実在論に相当するプラトン主義で、論理主義と呼ばれた。ラッセルとホワイトヘッドは、集合論のパラドックスをタイプ理論という対処療法で切り抜けようとした。

他方で、数学的概念を数学者の直観から切り離そうとしない概念論的な立場が、直観主義で、フッサールの師であるクロネッカーもこの立場だが、その代表はブラウワーである。直観主義では有限集合に関して「P であるか P でないかどちらかである(P ∨ ¬P)」という排中律の適用を許すが、無限集合に対しては許さない。例えば、「素数の個数は有限である」という命題が否定されたからといって、「素数の個数は無限である」という命題が証明されたことにはならないということである。あるいは、ブラウワーが好んだ、もっと有名な例を挙げると、円周率の十進法による表記で、7 が 10 個連続して現れることは、現在の有限な知識では確認されていないが、だからといって、絶対に現れることはないとは言えない。

π = 3.14159 … 7777777777 …

これもまた肯定も否定もできないのだから、排中律が適用できない。

フッサールは、当初、ブレンターノの影響で、心理主義的な直観主義の立場を採った。『算術の哲学』で、数えるという心的作用に自然数を基づけようとしたのだ。フッサールは、『論理学研究』の冒頭で心理主義の放棄を宣言し、その反動で、論理主義に近い立場をとったものの、プラトン主義者になることはなかった。フッサールは、70歳の時に公刊した『形式論理学と超越論的論理学』において、排中律が無条件に成り立つことに疑問を呈している[3]。そもそもブラウアーの直観主義自体が、フッサールの哲学の影響を受けており、フッサールは、自分で明言したことはないが、数学基礎論の分野では直観主義に属していたと言える。

形式主義は、ヒルベルトが主張した立場で、数学的概念の対象が客観的に実在しないとする点で、直観主義と同じだが、こちらはより唯名論的である。ヒルベルトによると、数学は公理と推論法則という一定のルールに基づいて記号を操作するゲームに過ぎず、有限集合においてさえ、記号の対象を直観的に把握する必要がない。点、線、平面と言う代わりに、テーブル、椅子、ビールジョッキと言ってもかまわないとまで言うのだ。この立場をとると、数学はたんなるトートロジーのシステムになってしまい、数学と現実との、そして人間の直観的理解との接点が失われてしまう。

私は、前著『カントの超越論的哲学』で、カントの超越論的哲学は、大陸の独断論的合理論と英国の懐疑論的経験論を足して二で割った折衷的な哲学ではなく、両者共通の大前提を否定した新しい哲学であったことを述べた。

中世の普遍論争における概念論は、通常、実在論(独断論的合理論)と唯名論(懐疑論的経験論)という両極端の折衷と理解されている。たしかに当時はそうだったかもしれない。しかし、概念論をカント的なパラダイムで位置付けるなら、そうとは言えなくなる。数学基礎論における直観主義も同じである。直観主義は、無限集合に排中律を適用することを認めない。ブラウワーは「全ての数学的種は有限か無限かのどちらかである[4]」とは考えなかった。カントもまた「世界は有限か無限かのどちらかである」といった二律背反の定立と反定立のどちらか一方が正しいとは考えなかった。カントが無制約的な物自体の認識を断念したように、直観主義者は無限集合に関する断言を回避した。数学基礎論において直観主義的な立場を採っていたフッサールは、この点でカントに近いと言える。

フッサールは、認識対象とも認識作用とも異なる認識内容という第三の領域に現象学の領域を見出した。ここで、認識対象、認識内容、認識作用のそれぞれに、物自体、現象、統覚を当てはめるなら、フッサールのスタンスは、物自体から区別された現象にターゲットを定めたカントの立場と類似する。フッサールにとっての認識対象は、カントの物自体とはまた異なるのだが、フッサールの超越論的現象学は、第三領域に着目するという点で、カントの超越論的哲学にかなり近い。

フッサールも実際そう考えていた。フッサールは、初期の『論理学研究』において既に「適当な保留条件を付けてのことだが」、「カントの説に親近感を持ち」、「主たる傾向においてはカントに共鳴して[5]」いたし、中期の『イデーン』以降、超越論的観念論の立場を採るに至ってはますますカント(ないし新カント学派)に近付いて行った。しかも「保留条件」を付けた所以のカントとの相違なるものが、「カントは認識を生理学的心理学的に主観化した」という恩師ブレンターノの誤解釈によるので、第三者的に見ればほとんど差がないように見える。

ではフッサールはカントの延長線上でたんにより詳細な議論を展開しただけかといえばそうでもない。両者は同じ超越論的哲学であっても、ある根本的なところで相違しているように思われる。フッサールによるカント批判としては、

- 心理主義 → 人間主義

- 現象学的還元の欠落

- 神秘的な物自体の想定

- 感性と悟性の二元論 → 直観の矮小化

- ノエシスとノエマの混同 → 作用一元論

- 構成主義 → 規範主義

- 自然科学主義的な関心の狭さ

- 間主観性の考察の欠如

などが挙げられる[6]。今言ったようにAは明らかに誤解であるし、BとCもカント批判として必ずしも妥当ではない。D~Fは、結局受動的直観を軽視した規範主義批判という論点に落ち着く。ここはカントとフッサールの重要な差がある。論点Gもこの問題圏に係わってくる。Hがカントの超越論的哲学の盲点となっているのはそのとおりである。いずれにせよフッサールのカント批判の是非を検討しようとすれば、フッサールの超越論的哲学そのものに立ち入らなければならないことは言うまでもない。

私は『カントの超越論的哲学』で超越論的哲学を部分的モメントが部分性を超越して全体性へと係わることの学的反省と特徴付けたが、このことはフッサールの超越論的哲学には特にあてはまる。彼が扱う部分と全体の関係は、

- 志向的諸契機と志向的全体

- 時間空間の直観的延長の諸断片とその全体

- 直観的個別体とその意味的懐胎

- 単一的意味と複合的意味

- 個物または下位の種とその上位の類

- 超越論的主観性と超越論的経験

- 個別的主観性と間主観性

であるが、これら相互がさらに部分-全体の(必ずしも入れ子式の単純な関係ではない)包摂関係を成している。本節では1と2を、第二節では3と4と5を、第三節では6と7を扱うことにしたい。

1.2. 志向的諸契機と志向的全体

志向性の概念は、アリストテレスのディアノイア(思惟すること)/ディアノエートン(思惟されること)に関する議論[7]に端を発し、スコラ哲学のインテンチオ(intentio)論を経て、ブレンターノやフッサールに受け継がれた概念であった。志向的関係においては、志向すること(ノエシス)と志向されたこと(ノエマ)が両関係項として認知されるが、フッサールはたんに意識内在主義に留まることなく、意識超越的な対象への超越も考察した。そもそも、意識内在的な表象は、意識超越的な対象との区別によって概念的に可能になるのだから、これは当然のことである。かくして《志向的対象-志向的内容-志向作用》なる三項図式[8]が生じる次第であるが、彼の言う対象と内容の区別は、カントにおける物自体と現象の区別というよりも、むしろ現象の内部での区別である。カントの用語で強いて表現すれば、超越論的対象=X[9]と経験の関係に近い。

フッサールがカントと異なるのは、彼が対象に対する内容の独自性を認めようとしたことにある。例えば「浦島太郎」のような空想の表象のように、実在しないがゆえに対象ではないものの、それでも志向作用の客観であるような志向的内容が、意識の事実として存在する。『判断力批判』という例外があるにせよ、カントが空想をあまり重視しなかったのに対して、フッサールは次のように、パラドキシカルな表現で空想の重視を表明している。

“虚構”は、全ての形相的学問にとってそうなのだが、現象学にとって生命となる要素である。虚構は、そこから“永遠の真理”の認識がその栄養を得るところの源泉なのである。[10]

だがフッサールは、意識内在的な立場に留まることに満足せず、意識内容から意識対象への超越を試みる。もっともその時の対象とは、レアールな対象ではなくてイデアールな対象である。イデアールな対象(対象的意味)とは、ノエマの核の奥にあって、射映するノエマの諸固有性を担う「空虚なX[11]」であって、その十全的な所与性は「カント的な意味での理念[12]」と言うのだから、その限りではフッサールの「対象」も物自体的な性格を持つ。

次に志向的内容と志向作用の関係を見よう。まず志向的内容である「現象 Erscheinung」の内部で、「そこにおいて客観の現象が存立する体験 das Erlebnis,in dem das Erscheinen des Objektes besteht」と「現象する客観そのもの das erscheinende Objekt als solches」とが区別されなければならない[13]。前者は作用の記述的内容で、より頻繁には「実的成素[14]」と呼ばれる志向的質料である。この変動する質料を同一的に統一するのが後者(志向的本質)で、前者と後者は部分と全体の関係にある。

志向的質料はさらに志向的性質から区別されなければならない。志向的性質とは、例えば「表象する」「判断する」「疑う」「願う」などの作用の様相のことである。これらの中で「表象する」は最も基礎的で、したがってまた全ての志向的質料の性質でもある。

他の全ての志向的本質が性質と質料の複合であるのに対して、表象の志向的本質は、たんなる質料、あるいはお望みとあらば、たんなる性質である。[…]それ自体において考察するならば、質料それ自体は“性質”即ち表象性質に他ならないことになろう。[15]

だから志向的本質の最高類は表象であって、知覚が最高類として他の全ての志向性を基づけるわけではない。単純表象は直観や同意によって充実されなくとも存立しうるが、知覚はそれが幻想でないためには信憑性質が付け加わらなければならず、したがって単純ではないからである。『論理学研究』での「表象」は『イデーン』では「根源信念 Urglaube/根源臆見 Urdoxa[16]」と呼ばれ、部分から全体への超越の出発点となっている[17]。

最高類概念としての表象は様々に種別化されるが、志向的性質という点では様相上の諸変様が生じる。但しその際、ノエマ的な志向される対象/内容の様相とノエシス的な志向的性質の様相、例えば、

《確実であること》と《確信すること》、

《蓋然的であること》と《推測すること》、

《不確かであること》と《疑うこと》

は区別されなければならない[18]。カントは「判断の様相は判断の内容には何ももたらさず、[…]ただ思惟一般との関係におけるコプラ[命題の主辞と賓辞とをつなぐ繋辞]の価値にのみ係わる[19]」と言うが、フッサールは様相を“主観的な色付け”とは考えない。確実な存在を疑わしいと疑ったり、疑わしい存在を確実だと思念したりする場合があるから、ノエシスの様相とは別にノエマにも様相があると考えなければならない。もしも様相の「述語が実際にはただ関係付けるだけの反省の述語であるなら、それは専ら作用面への顕在的反省において、そしてそれとの関係においてのみ与えられることになろう。だが明らかに当の述語はそのような反省によって与えられるのではない。私たちは相関者の固有の事象を、まさにその相関者へと直接眼差しを向けつつ統握するのである[20]」。

ここにフッサールの直観主義とカントの規範主義との相違がよくでている。カントおよび新カント学派は「認識 Erkenntnis」は「認識する erkennen」という行為とみなし、論理学を、認識行為を統制する規範学と認識していた。だが、全ての erkennen は「何かを認識する erkennen etwas」ことであって、現象学はこの「何か etwas」の方を重視する。もとよりフッサールも「判断すること(根本的に特殊には、もちろん認識することとしての判断すること)はまた行為でもある[21]」、あるいは、認識行為という「創造によって獲得される諸統一性が規範である[22]」と言って、認識が行為であることを認めているが、最初の引用文中の「また auch」に注意しよう。認識は行為でもあるが、「また」意味の体験でもあるということだ。

フッサールは、志向性(Intention 意図)の動詞 intendieren が、ブレンターノにおいてそうであるように、理論的な「注意する aufmerken」と実践的な「目指す abzielen」との二義性を孕んでいることを指摘する。英語の“intention”にも、古くは、「専念する」という意味が「意図する」という意味とともにあった。両者の間には、前者が直観の「作用 Akt」によって「充実 erfüllen」されるのに対して、後者は目標実現の「行為 Akt」によって「達成 erzielen」されるという平行関係があるのだが、フッサールは、「ここでは[志向作用が問題となるとき]もちろん actus という根源的な語義をもはや考えてはならないのであって、活動の考えは完全に払拭されなければならない[23]」、さらには、「私たちは“活動性の神話 Mythologie der Tätigkeit”を斥け、“作用 Akt”を心的活動としてとしてではなく志向的体験として定義する[24]」と言っている。これは、たんなる心理主義批判という以上に、カント的な構成主義に対する批判と解釈できる。

実際、フッサールは「構成する konstruieren」という構成主義的な表現を避け、「おのずと構成される sich konstituieren」といった受動的な言い回しを用いていて、ここに後年の「受動的総合」の萌芽が見られる。ハイデガーも、現象学に謂う所の「現象(ファイノメノン)」をギリシャ語の語源にまで遡って「自己自身において自己を示すもの das Sich-an-ihm-selbst-zeigende」というように、認識主体の能動性を否定する定式化を行っている。このように、現象学においては、根源的な真理は能動的に構成されるのではなくて、すでにおのれほうからおのれを開示している真理が受動的に観取されるだけなのである[25]。ここに現象学の特徴と同時に問題点があるように思われる。

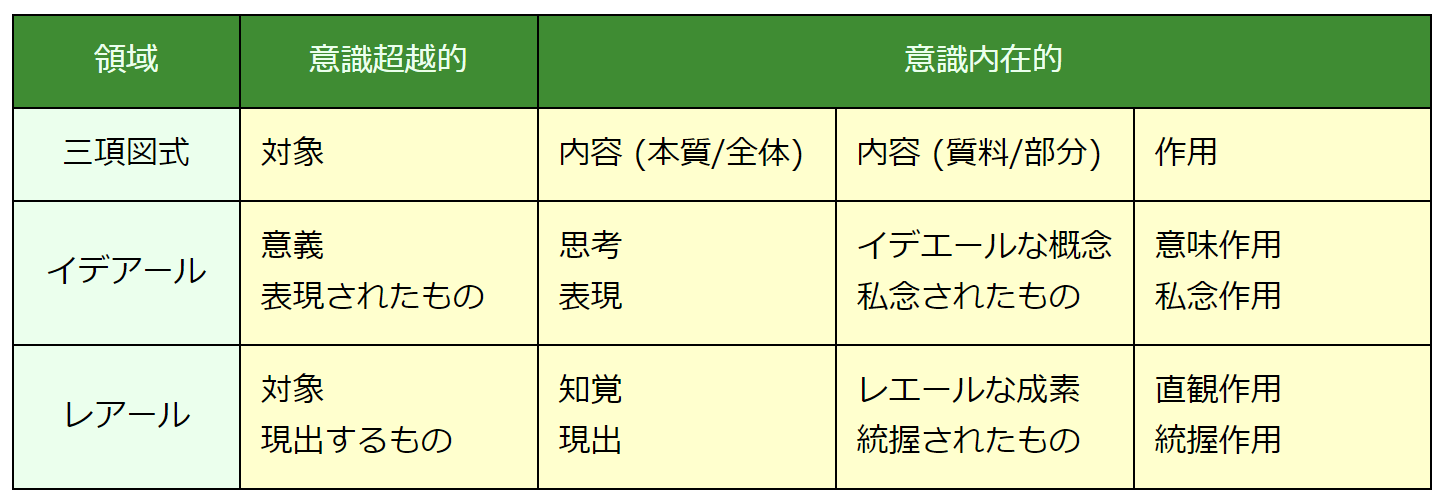

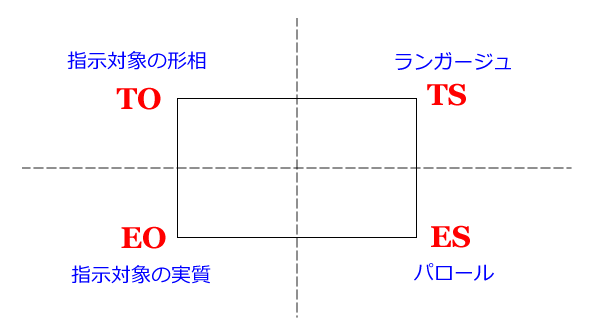

フッサールによる志向性の構造分析をまとめると以下のような図になる。

これを表形式にまとめ、日本語に訳すと、以下のようになる。

この表では、イデアール(ideal)/レアール(real)の区別と対象/内容/作用の区別とから、大きく六つに領域が分かれている。この領域区分に基づいて、以下のように、フッサールの現象学を、意味の領域を認識内容に求める立場と位置付けることができる。

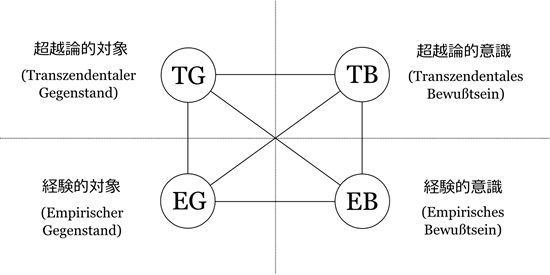

この立場は、真理/意味を言語内在的に捉えようとする立場なのであるが、その領域は、『カントの超越論的哲学』で示した「超越論的哲学の四角形」において、どのように位置付けたらよいであろうか。

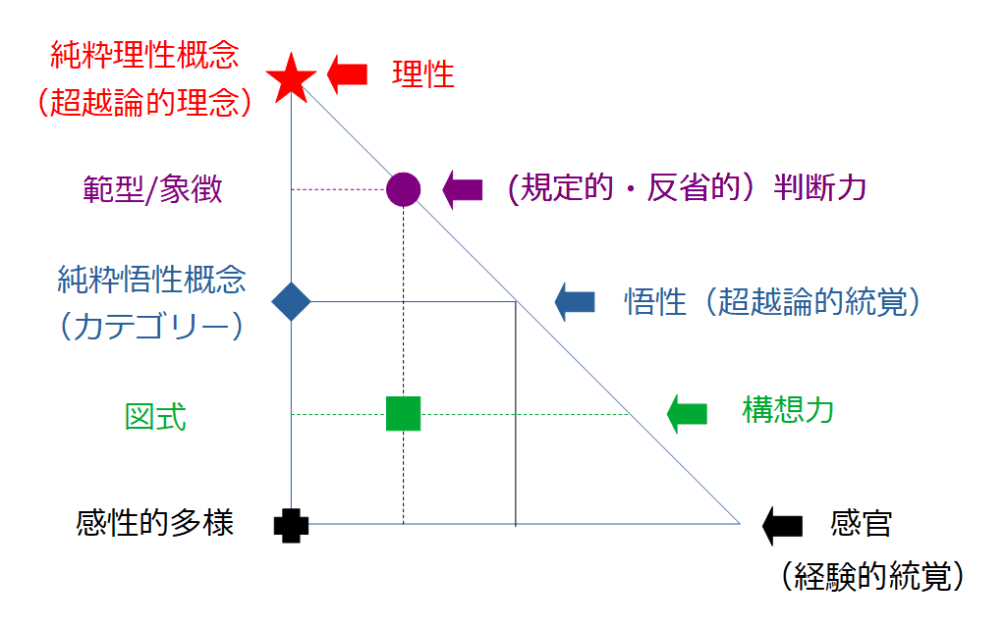

以下のような位置付けでは、言語哲学的には不十分である。

説明の便宜上、ここで、フッサールの同時代人で、より詳細に言語の研究を行ったソシュールを取り上げてみよう。ソシュールは、シーニュの要素をシニフィアン/シニフィエ、形相/実質の区別を交差させて分析した[28]が、それを図解すると、以下のような四角形TA-EA-EI-TIになる。

一方、「超越論的哲学の四角形」は、ソシュールの用語を用いれば、次のように表現される。

二つの四角形を交差させると、以下のような直方体のモデルができる。

この直方体を言語の四角形に垂直に眺めれば、この表 で区分した六つの領域が六つの頂点に一致していることに気が付く。その視点からすれば、言語の四角形は超越論的四角形の中間を横切る媒介的第三者(カントが謂う所の図式)の位置にあることがわかる。このことは、意識は言語を媒介にして事物を認識していることを意味している。また逆に超越論的哲学の四角形は、言語的四角形の中間を横切っている。このことは、意識による事物の認識を媒介にしてシニフィアンはシニフィエと結び付くことを意味している。

フッサールは、前期ヴィトゲンシュタインと同様、《表現 Ausdruck》 と《表現されるもの Ausgedrücktes》の関係を、言語記号内部のシニフィアン/シニフィエの関係としてではなく、認識内容と認識対象の関係として理解してしまった。そしてここに彼等のイデア主義的誤謬の源泉がある。

1.3. 時間空間の直観的延長の諸断片とその全体

志向性の構造分析は、まずその直観的な基礎から始めなければならない。フッサールによれば,「直観形式(Anschauungsform)というのは根本的に誤った考えであり、カントにおいても致命的な謬見を含意していた[29]」。これはカントのノエシスとノエマの混同に対する批判のコロラリーである。

平面の知覚はなんら平面ではない。[…]そしてこの平面は四角形その他などであろうが、知覚は四角形その他ではない。[30]

要するに、差し当り直観形式の一つである空間に関して言えば、知覚すること(ノエシス)と知覚されたもの(ノエマ)は同じでないということである。知覚は延長(Ausdehnung)の契機を含んでいるが、それは知覚された空間が延長している(ausgedehnt)からであって、知覚自体はそうではない。フッサールにとって、空間は《直観の形式》ではなくて、《直観されたものの形式 Form des Angeschauten》なのである。

時間に関しても「感覚の継続と継続の感覚は同じではない[31]」として、ノエシスとノエマが区別されるのだが、ここではノエマだけでなくノエシスそのものが時間性を帯びている点に注目しなければならない。「時間的客観の知覚それ自体が時間性を持つこと、持続の知覚はそれ自体知覚の持続を前提していることは自明である[32]」。

私たちは、例えば音楽を、連続性をもったメロディーとして聞くことができる。だがもしも私が時間的でなくて時点的な存在者で、したがってそのつどの時点での各音を聞くだけかあるいは全ての音を一時点において聞くだけなら、私はメロディーを聞くことはできないはずである[33]。したがって、私たちは、時間軸における幾何学的な点のような存在者ではなく、ある程度厚みを持った時間的存在者であるということになる。

フッサールはここから「過去把持-未来予持 Retention-Protention」なる時間性の構造を摘出する[34]。これは想起や予期のような現在と連続しない過去や未来を現在に引き寄せる意識様式から区別されなければならない。時間構成に際して《過去把持-未来予持》には限界があって《想起-予期》に頼らなければないところは、人間の時間性の有限性である。超時間的な神ならぬ時間的存在者、人間には、時間は“過去-現在-未来”の相で開ける、という意味で人間の時間構成は人間の構成時間によって制約される。ノエシス的時間とノエマ的時間が違うからこそ、過去を含んだ現在(想起)や現在を含んだ過去(過去における予期)などの組合わせが可能なのである。

だが両者は全く違う時間なのだろうか。フッサールによれば、時間構成の流れは「構成されたものに従ってそう[流れと]呼ばれるのであるが、しかしそれは時間的に“客観的なもの”ではない。それは絶対的な主観性であって、“流れ”の比喩でもって特徴付けられるべきもの[一つの顕在的な点=今なる根源的点]から湧き出るもの等々のような絶対的固有性を持つ[35]」。

「時間とは何か」の問いに対してフッサールは「もしだれも私に問わなければ、私は時間を知っている。もし問う者に解き明かそうとすれば、私は知らない」という、アウグスティヌスのおなじみの言葉を引用している[36]が、結局「名前が無い[37]」と言って逃げてしまう。

ともあれ《絶対的主観性》を超時間的にではなくて、時間の流れで捉えているところは注目すべきである。「反省において、私たちはただ一つだけの[時間の]流れを見いだすが、その流れは多くの流れに分かれる。この多数性はしかしながら一つの流れについて語ることを許し、要求する統一性をもっているのである[38]」。

要するに、複数の時間があるのではなくて、一つの時間に複数の時間客観があるということだ。当然のことながらノエシス的時間とノエマ的時間は同じ一つの時間でなければならない。両者は、時間客観の単一性を構成することによって構成時間の単一性が構成される[39]という関係で統一される。フッサールはこの一なるものを「結合するある形式 eine verbindende Form[40]」と呼ぶが、カントならアプリオリな形式であるがゆえにひとつであると説明するところであろう。

フッサールは、空間認識自体が空間的であることを否定したが、ちょうど時間を認識するためには認識自体が時間的でなければならないように、空間を認識するためには認識自体が空間的でなければならない。そのため、フッサールも、意識の身体性、キネステーゼの理論を打ち出さなければならなくなる。『論理学研究』でイデア主義・論理主義の立場を採りながらも、フッサールがその後、例えば『事物と空間』などで身体感覚の詳細な分析に着手し始めたのはこのためである。

物体は三次元的であるはずだが、人間の視覚は二次元的であるので、物体はそのつど非十全的な射映を通してしか現出しない[41]。人間は有限な存在者であるから、空間は無媒介に最初から三次元として与えられず、触覚など他の身体感覚の補足によって初めて二次元から構成される。それはちょうど、時間も有限な人間には無媒介に一つの直観において四次元体としては描出されず、ただ過去把持/未来予持、記憶/予期等によって三次元から構成されるのと似ている。

もっともフッサールはカントのように「無限な神ではない有限な人間には…」式の議論はしない。「私たちにとっても神様にとっても視覚領域は[三次元の]空間ではないし、そのような領域の断片は[三次元の]物ではない[42]」。フッサールにとって時間空間は、直観形式ではなくて直観されたノエマの形式であるから、人間にとっても神にとっても同じ様に見えるというのだ。

超弦理論によれば時空体は10次元であるし、M理論によれば、11次元である。他方で、ホログラフィック原理によれば、私たちが3次元だと思っている宇宙は、事象の境界面における2次元の情報をホログラムのように投影したものにすぎない。もちろん、こうした物理学的な時空のモデルは、認識対象に関するもので、認識内容に関するものではないと反論することもできる。しかし、神が人間の意識内容を超越できるのだとするなら、神も人間と同じように空間を直観するとは言えないはずだ。この点では、カントの時空論の方がフッサールの時空論よりも無難である。

神の認識は措くとして、再び現象学的に人間の認識に話を戻そう。フッサールによれば、人間が空間を客観的に構成するためには、視覚と触覚だけでは不十分である。「そのためにはさらに新しい感覚が必要なのであって、ここに私たちは運動感覚(Bewegungsempfindung)を語ることになる。もちろんこの感覚は[時間感覚を含めた他の感覚と同様に]、生化する“統握”において描出する内容とは全く別の地位と機能を持つ。それは自らを描出することなく描出を可能にする[43]」。

この《運動感覚》がキネステーゼ(Kinästhese)である。例えば、球体という三次元体の認識を考えてみよう。

- イデアールには、それは円の任意の直径を軸に回転運動させてやることによって構成される[44]。だがこの三次元的構成は、円へとおのれを移し置き、“あたかも私がそこにいるかの如く als ob ich dort wäre” という疑似措定的意識において自らの回転運動のキネステーゼを想起によって現前化することを通して類比的に統握される。

- レアールには眼前の物体が球体かどうかは、その物体のまわりをぐるりと回るキネステーゼによって認識される。もし裏側にくぼみでも見つければ私の予期は幻滅されるし、そうでもなければ最初の空虚な予期は充実される。球体のまわりを回らずに、球体そのものを手で回しても操作としては同じである。さらにこの操作は最初に見た球体の輪郭の円を回転運動させることと等価であるので、結局1は2と同じなのである。

視覚空間が三次元的であることを認識するためには(想像の身体運動のそれをも含めた)キネステーゼが必要であることから、「空間を認識するためには認識自体が空間的でなければならない」という最初のテーゼが肯諾されえる。

カントは超越論的統覚の時間性を認めたものの、≪空間性=身体性≫までは認めていないので、この点がフッサールとの相違だとも考えられる。カントは二次元空間から三次元空間への超越を超越論的統覚による超越論的演繹に求めたのであるが、メルロー=ポンティが評するように、このような「超越論的自我 l’Ego transcendantal」の理説は、たしかに「上空飛行 survol[45]」ではある。

カントはしかし認識の身体性をまったく認めていないわけではない。ひとはここで『プロレゴーメナ』その他の論文[46]に頻出する有名な「右と左」の議論を想起すべきである。右手と(それが鏡に写ったものとしての)左手は「論弁的 diskursiv」には区別がつかないが、重ね合わせることはできない。右と左、さらには、上と下・ 前と後などの方向は身体感覚によって「直観的 intuitiv」に、つまり 主観的に理解されるしかないのであるが、私たちはこのような主観的な区別でもって客観的な空間を方向付けている点で、空間は身体図式にその母体を持っていると言える。

時間と空間はそれぞれ部分-全体の関係を持っている。私たちは断片から断片へと“把捉の総合”を続けて時空の直観的全体を構成する。では時間と空間はどういう部分-全体の関係にあるのだろうか。フッサール によれば、時間は空間を部分とする全体である。運動する各時点における空間的延長体の諸断片は、時間という非独立的部分を自分に引き付けることによって相互に関係し合う、つまり運動となりうる[47]。

カントもまた、運動(変化)はむしろ持続する基体を前提するとして、この基体を“時間=純粋統覚”に求めたのであったが、『論理学研究』におけるフッサールは超越論的自我を立てようとしない(超越論的観念論への移行はナトルプの批判を受けてからである)。超越論的自我の問題は第三節の6で扱うことにしたい。

2. 超越論的論理学の現象学的分析

フッサールの超越論的現象学は、カントの超越論的哲学とは異なって、言語と意味についての考察が豊富である。本節では、フッサールの言語哲学を全体部分関係論の観点から分析し、ノエシス・ノエマの構造をより詳細に解明する。

2.1. 直観的個別体とその意味的懐胎

時間空間的延長の諸断片(Stücke)は相互に独立的な部分であるが、これと結び付いている抽象的意味的契機(Moment)は非独立的である[48]。例えば「赤」は赤いものから、「運動」は運動しているものから分離することはできない。これに対して、赤いボールと青いボール、転がっているボールと静止しているボールは相互に独立的で、分離しうる。

但し「独立的部分が分離しうる」というのは、それが他の共存する諸部分との融合から、したがって意識の統一から分離しうるということではない。例えば、私たちは頭という独立的部分を胴体から分離して表象することができるが、その場合でも頭は周囲の背景と融合しており、厳密には分離されていることにはならない[49]。「独立的部分が分離しうる」ということは、それが共存する諸部分あるいはそれを取り巻く背景がどう変化しても同一性を保持しうる独立変数であることを意味している。このようにフッサールの全体-部分関係論は、具体的個物だけでなく意味的抽象体をも変項(ないし定項)とする関数化の理論として特徴付けることができる。

フッサールはまた「全体」を部分から独立の実体としてではなく、次のように機能的=関数的に定義する。

私たちは全体を、統一的な基づけ[eine einheitliche Fundierung]によって、しかもさらなる内容上の援用なしに、それだけによって包摂されるような諸内容の総体として理解する。[50]

「基づけ」はさらに次のように定義される。

もしも[ある部分である]α そのものが、α を[他の部分である]μと結合する包括的統一性においてのみ本質法則的に現実存在しうるなら、α そのものは μ による基づけを必要としていると言う。[51]

この定義は、先の独立的/非独立的の区別の定義とそぐわないように見える。というのも直観的延長においては、 α は独立的部分であり、μ と一方向的にも相互的にも基づけの関係にないので、かくして直観においては全体-部分関係が成り立たなくなるからである。

だがひとはここで「本質法則的には wesensgesetzlich」という限定に注意するべきである。例えば眼前にある机の直観的全体の諸部分は、たんなる延長としては「それが共存する諸部分がどう変化しても同一性を保持しうる」のだが、例えば机の脚は、机という全体から切り離されると、つまり他の諸部分によって基づけられなければ、もはや机の脚ではなくてたんなる木材の断片になってしまう。机の脚は、その《本質》=意味 の法則からして、机の他の諸部分によって一定の配列で基づけられていなければならないのである。もし延長の断片の本質的法則を無視してよいなら、延長には何らのまとまり(全体性)もないであろう。

基づけの先の定義に続けてフッサールはさらに次のように言う。

それゆえα0とμ0が、先述の関係にある純粋な類αとμの、一つの全体において実現されたある個別事例であるならば、α0はμ0によって基づけられていることになる。[…]もちろんこの語法は[α0やμ0などの個物だけでなく]種それ自身にまで転用できる。[52]

茶色の机という全体において、α0「机」はμ0「茶色」と必然的な基づけの関係にはない。机でない茶色もあれば茶色でない机もあるからである。だが個物「机」を類「延長」にまで、「茶色」を「色」にまで上昇させれば、「色と延長は 統一的直観において[必然的に]相互に基づけあっている[53]」ので、机と茶色にもそれを認めなければならないであろう。

そうすれば基づけ関係は恣意的になるのではないのか。本来書斎にあるべき机が風呂場にあるというような珍奇な場合ですら、全体空間がそれより小さい部分空間を含むことが必然的であるがゆえに、両者は基づけの関係にあるということになるのではないのか。こうした疑問は拭えない。フッサールは、基づけ関係を拡張することによって、全現象を類-種のヒエラルヒーでもって包摂し、これの全体-部分関係を論じようとしていたわけだが、そのような包摂論は科学論的に見ても欠陥がある。

2.2. 単一的意味と複合的意味

フッサールは、カントが《感性=アポステオリ》vs.《悟性=アプリオリ》の二元論に陥ったことを批判し、両者を類-種のヒエラルヒーで段階的につなげようとする。

カントの思惟においては、確かにカテゴリー的(論理的)機能が大きな役割を果たしている。だが彼はカテゴリー的領域に知覚と直観の概念を根本的に拡張することに成功しなかった。[54]

フッサールにおいては「知覚する wahrnehmen」は「真として受け取る wahr-nehmen」といった広い意味に使われ、イデアールな意味をも対象とする。しかし「カントの思惟において」もカテゴリーだけでなく図式が、つまり感性と悟性の二元論ではなくて構想力が「大きな役割を果たしていた」のではないのか。分析的アプリオリでも総合的アポステリオリでもない総合的アプリオリが超越論的哲学の領域でなかったのか。フッサールに言わせれば、「カントにとってアプリオリな総合判断は、本質普遍性/必然性ではなくて、特種人間的な妥当性の必然性を表現している[55]」。既に述べたように、カントが《心理主義=人間学主義》であるというフッサールの批判は誤解に基づく。

もし批判されるべきものがあるとすれば、それはノエシスとノエマの混同であろう。「カントはまさに、認識と認識対象性の相関の真の意味にまで到達していない[56]」。カントは「直観と直観されたもの、意識の様態としての現象の形式と現象する対象性の形式の明確な区別[57]」を怠ったのである。確かにカントにとって、分析的アプリオリは純粋統覚の Ich=Ich の性質であり、総合的アプリオリは、図式を伴った悟性の振る舞いの形式である。フッサールはこれらをノエシス的規範法則ではなくノエマ的命題の形式に求める。

フッサールは分析的アプリオリと総合的アプリオリをどのように区別するのであろうか。

分析的法則とは、無制約的に普遍的な(そして明示的にも含蓄的にも個物の実在を全く措定しない)命題であり、それは形式的概念しか含まず、もし原初的な概念へと立ち戻るならば、形式的カテゴリーしか含まない。[58]

実質的概念を導入して分析的法則を特種化しても必然性は保持されるので、総合的な純粋法則もアプリオリでありうる。

事物的にレアールな変化の非独立性[意味]を規定する因果法則のような種の法則や[…]たんなる性質・強度・延長・限界・関係形式等を規定する法則は、全体は部分なしには存在しえないというような純粋な分析的普遍性や、王・主人・父は 臣下・下僕・子がいなければ存在しないなどの分析的必然性と同列には置かれないであろう。[59]

だがフッサールが挙げている実例の分析性は、クワインの命題《いかなる独身者も結婚していない。 No bachelor is married.》の分析性が怪しいのと同じぐらい怪しい。そこで分析性を《同一律=矛盾律》の性質にまで後退させて、三者を(以前の例を使って)次のように整理することができる。延長に色があることは総合的アプリオリであり、この机に(茶色という)色があることは総合的アポステリオリである。これに対して、「もしこの机が延長であり、かつ延長が色を持つことが必然的であるならば、この机に色があることは必然的である」という推論の導出過程が分析的アプリオリである。

カントにおいてもアプリオリな判断は、純粋な認識(分析的アプリオリ)とは異なって「机」「茶色」などの経験的な定項を取ることができ、ただそれらに依存せずに真理値を取ることができる点でアポステリオリな判断とは異なるのであった。カントに実質的アプリオリが欠けているとは言えない。

もっともカントはフッサールのように類種階層の分析に手掛けているわけではない。フッサールは 類種階層論を全体部分関係論として超越論的哲学の主題とする。問題は何が全体/部分であるかである。

何人かの研究者は、形相的な類/種と形相的な特殊化[下位の種]との関係 を“部分”と“全体”の関係のもとに引き合いに出す。“全体”と“部分”はその際“含む”と“含まれる”の最広義の概念であって、形相的類種関係はその一つである。形相的個別体はそれゆえ、その上にある全普遍性を含意しており、その普遍性はさらに、常に高次が低次の中にという関係で段階的に含意の関係にある。[60]

例えば「この茶色の机」なる形相的個別体(全体)に「机」「木製」「茶色」などの種(部分)が含まれており、さらに種「机」は「家具」「延長」などの類を含む。だが全体部分関係を逆に考えることもできよう。「家具」という類(全体)に「机」「椅子」「たんす」等の種(部分)が含まれ、種「机」に個物「この茶色の机」が部分として帰属するというように。フッサールは類種関係は集合関係ではないと断じる[61]。個体という全体に普遍が部分として従属しているのであって、普遍という全体に個体が部分として従属しているのではないということだ。ここに彼の非プラトン主義を見ることができる。イデアールな存在者を個別体から切り離して論じることはできないというわけである。

フッサールは、シュペチエス的な理念を対象にする『論理学研究』での自分の立場がプラトン的実在論であるという論難に対して、対象はたんに「真の言明の主語 Subjekt einer wahren Aussage」にすぎないと言って答えている[62]が、それならまさに主語の類/種に述語の個物を属させる言明が可能なはずである。類/種から個体への部分から全体への超越が個体の記述的同定的認識であるのに対して、個体から種/類への部分から全体への超越は形相的還元である。カント流に言えば、前者が前進的であるのに対して、後者は背進的である[63]。

2.3. 個物または下位の種とその上位の類

私たちの全体部分関係論は意味論から統語論へと、すなわちフッサール謂う所の「純粋文法学」へと移行する。すでに『論理学研究』第二巻の冒頭で、論理の研究は言語の論究から始めなければならないと記されているが、フッサールは日常言語の分析に留まることなく、多義的で意味が動揺する経験的言語を突き抜けて、意味のイデア的本質を記述しようとする[64]。では論理と言語はどう違うのか。論理法則が反意味を防止する、したがってアプリオリで分析的であるのに対して、文法法則は無意味を防止する、したがってアプリオリで総合的であるとのことである。

以下のように、反意味/無意味は無対象からも区別される。「黄金の山」は、対象が実在しないので、無対象であるが、仮に実在しているからといって、論理的矛盾に陥るということはない。たんに私たちが知らないだけで、宇宙のどこかに実在しているという可能性は否定できない。他方で、「丸い四角形」は、形容矛盾であり、そのノエマは論理的に存在できない。それでも「丸い」と「四角形」はそれぞれ有意味な概念であり、「丸い四角形」というありえない組み合わせに意味付与することができる。さもなければ「矛盾している」とすら判断できないだろう。これに対し、「アブラカタブラ」は無意味な文字列で、意味付与することすらできない。「アブラカタブラ」は無意味な文字列の典型例として有意味であるというのなら、もっとでたらめな「あcX5@wk#んu+0*」を例に挙げよう。無意味である以上、対象が存在するかどうか、矛盾しているかどうかすらわからない。

フッサールは、真か偽かだけを問うたカントを批判して、次のように言う。

カントは、この点において論理主義的合理主義の偏見のもとにあるのだが、たった一種類の真性な反意味、つまり形式的論理的矛盾=分析的反意味しか知らない。それゆえ彼は、どの真性な総合的アプリオリも、全ての分析的アプリオリと全く同様に否定において反意味を与え、またその意味のゆえにこそ純粋・絶対的に妥当することを洞察しなかった。[65]

カントにおいては、分析的アプリオリの否定は、矛盾を帰結するので、端的に偽である。ところがフッサールに言わせれば、命題が反意味だからといって直ちにそれが無意味であるということにはならない。そもそもある命題が有意味でなければ、その命題が偽(反意味的)であるとさえ言えないであろう。真と偽という否定関係によって示される有意味性の地平の否定が無意味なのである。カントも、(実在性という点で)真でも偽でもないが無意味ではない「感性と結び付かない構想力と悟性の自由な戯れ」の産物(芸術的虚構)の領域を認めていたのだが、フッサールの現象学のほうが自然科学主義的なカントの哲学よりも射程が広いことは首肯されえよう。

断片が合成されて直観的全体を構成するように、単一的意味が合成されて複合的意味を成す。但し意味の単一的/複合的は対象のそれのたんなる反映ではない。単一的意味の対象が複数の対象の断片から成り立っていたり、単一的な被定義項が複数の定義項から形成されていたりすることは大いにありうるからである。

このノエマの区別に応じてノエシスの方も単一光線的/多光線的あるいは単定立的/多定立的の区別が生じるのであるが、ちょうど原子命題と分子命題の区別がそうであるように、両者の区別は相対的である。たとえば「この机は茶色である」を多定立的に構成することもできれば、それを「この茶色の机」というように名辞化して単定立的に統握することもできるのである。要はこの相対性を逆に反省概念の定義に利用して、《n階における命題の多定立的構成を名辞化して単定立的に統握することが n+1 階の関数化である》と定式化すればよい[66]。

現象学的社会学者のシュッツは、逆に日常の生活世界においては出来事が単定立的に統握されるが、反省の眼差しでは 分析的-多定立的に構成されると言っている[67]。このように逆の二種類があることは、個物-種-類の全体部分関係に逆の二種類があることに対応している。反省的思惟(形相的還元)は個物から種/類へと超越するのだが、個体認識という点ではそれは全体から部分を分析することであるので、全体の認識は多定立的になるが、イデアの認識という点では当の同じ超越は部分から全体への包括であるので、全体の認識は単定立的になるわけである。

意味の複合は(一般に言って部分の総合は)アプリオリで総合的な諸法則(意味の場合には意味カテゴリー、命題カテゴリー)によってなされる。「この木は緑である」は有意味かつ真であるが、「この黄金は緑である」は意味のカテゴリーに従っているので無意味ではないが、偽である。だから、同じ意味のカテゴリー(この場合は名詞)に属する質料を自由に置換するというわけにはいかない。さらに命題カテゴリーを無視すると「この軽率なは緑である dises leichtsinnig ist grün.」というような無意味な単語の羅列が生じる[68]。

もとより、この命題を有意味に解釈する可能世界が無いわけではない。例えば黒板に緑のチョークで書かれた「軽率な leichtsinnig」なるドイツ語の単語を指差して「この軽率なは緑である」と言えば、その言明は有意味かつ真である。チョムスキーは「無色の緑色の観念が猛烈に眠る Colorless green ideas sleep furiously」を語の選択制限違反の無意味な文の例に挙げている[69]が、例えば「無色の」を「緑色の観念」が文字通りの意味ではなくて、エコロジストたちの緑の思想の隠喩であることを示している形容詞と取れば、例文は、1970年にピークに達したエコロジー運動がその後急激に衰退していったことについてのメタフオリカルな表現であると有意味に解釈できる。チョムスキー自身「選択規則を破る文章は、[…]もしも多少込み入っていても適切な文脈が与えられるならば、何らかの方法でメタファー的にあるいは仄めかしでしばしば解釈されうる[70]と言っている。

要するに、有意味か無意味かは意味/命題カテゴリーだけでなくて、 その都度の発話の文脈をも考慮にいれなければならない。しかし『論理学研究』におけるフッサールは、統語論から語用論へと探求を転換しない。彼の言語哲学の対象は「コミュニケーション的機能における表現」ではなくして「孤独な心的生活における表現」であるからである[71]。

もっともフッサールは後年にはその不十分さを認めて次のように言う。

ひとは、例えば状況依存的[okkasionell]な、とはいえ間主観的な真偽を持つ判断の広大な領域に気が付くべきである。その判断は明らかに、個人/共同体の日常の全生活が状況の類型的な同種性 に関係付けられており、その結果その状況に入るどの人も、それ自体においては正常な人間として状況に属する普遍的な状況地平を持つ、ということに基づく。この地平は後になってから説明されようが、しかしそれによって日常生活の環境一般が経験的世界と成るような構成する地平志向性は、反省する解釈よりも常に先行している。そしてこの志向性は状況依存的な判断の意味を、言葉それ自体においてそのつど表立って明確に言われまた言われうるものをいつも遥かに越え出て本質的に規定する。[72]

かくして間主観性の地平が問題となる。

3. 間主観性の超越論的位相

本節では、現象学的還元・地平・キネステーゼ・身体性・間主観性という、現象学的かつ現代的なテーマを取り上げ、能動的構成主義を却けた受動的直観主義が孕む問題点を指摘し、現象学の射程と限界を見定めたい。

3.1. 超越論的主観性と超越論的経験

カントにおいては、超越論的認識とは対象にではなくむしろ対象の認識様式一般に携わる認識のことである。これとほぼパラレルにフッサールは「学問論ないし批判としての学問[Wissenschaftslehre od. Wissenschaft als Kritik]は、ただ端的に判断するのではなくて、判断について判断する批判者の態度を採る[73]」と言う。第二節で形相的還元を遂行しつつノエマを考察したのであったが、今度は超越論的還元(狭義の現象学的還元)を通してノエマからノエシスへと反省の眼差しを向ける番である。

フッサールは「スイッチを切る ausschalten[74]」という言い方をしているが、このメタファーに便乗して次のような情景を想像することができる。明かりがついている時、私は部屋の中の様々なものを見ることができる。それらはひょっとしたらレアールには実在しない幻想かもしれないが、その超越的存在定立を括弧に入れても、それでも私はそれらを形相的個別体として直観することができる。ところがスイッチが切られてあたりが真っ暗になり、形相的個別体は“無化”される。とはいえそれはたんに暗くなって見えなくなっただけで、私はデカルトのようにノエマ的相関者の存在を疑ったり、コギトを実体化したりするわけではないが、それまで真っ暗な部屋を眺めていた潜在的な私が《残余》として顕在的に意識されるようになる。

フッサールは、しかし後になって「現象学的“残余”という言い方や“世界のスイッチを切る”という言い方は避けたほうが望ましい[75]」と述懐している。還元は態度変更であって破棄ではないからである。

そこで今度は映画のメタファーで考えてみよう。映画を熱中して見入っている時、私はスクリーンを二次元的な光の渦として眺めているわけではなく、さながらシナリオがフィクションではないかのように自然的態度において生きながら、感情移入的に登場人物と意識作用を共体験している。ところが上映が終わると、気のせいか灰色になったスクリーンがやけに小さく見えるようになり、替わってスクリーンの周辺や回りの観客のざわめきが意識に登場して来る。

超越論的還元とはこのような地と図のゲシュタルト的反転の体験なのである。地に対して図を際立たせる顕在的作用がコギトである。私は「思惟する cogito」中で生きているが、その「思惟 cogitatio」を「思惟された cogitatum」ものとして反省することが超越論的還元なのである。この反省という志向的体験は、ノエマがその体験と同じ体験流に属しているという点で内在的知覚であり、明証的である。

フッサールの超越論的還元は、カントの超越論的演繹のようにたんに《自我=自我》の同一律に辿り着くわけではなく、内容を持ったコギト、さらにはコギトを取り巻く経験作用・感情作用・意志作用の非顕在的な志向的体験(いわば、沈黙のコギト cogito tacite)をも含む豊饒な超越論的領野を剔抉する。『危機』書では、『イデーン』での還元の叙述が短絡に過ぎたとして、客観的科学から生活世界へ、さらに現象学的心理学を経て超越論的現象学へという迂路が採られているのはこのためである。

還元によって獲得されるのは、現象世界から切り離されて宙に浮いた空虚なエゴ・コギトではない。「現象学的エポケーは、私たち(あるいは我=哲学するもの)に、もちろん必当然的な我在り[Ich bin]を伴ってではあるが、新しい無限な存在領域すなわち超越論的経験をあらわにする[76]」。

かくして「デカルト的なエゴの発見と共に、基礎付けの新しい理念、つまり超越論的基礎付けの新しい理念が現れる[77]」。「万一世界が存在しなくても、それは私の純粋な存在を破棄せずに、それどころかそれを前提するので、世界が超越的であるとするならば、この私の純粋な存在あるいは私の純粋な自我は超越論的である[78]」。そしてこの超越的世界の認識という「構成の問題は全超越論的哲学を包摂する[79]」ほどの本来的な問題なのである。

この超越論的問題を理解するためには《地平》に論及しなければならない。「地平とは予め下図を描かれた潜在性である[80]」。例えば物体の隠れて見えない背面、背景的な 「庭 Hof」(Wiliam James の「縁 fringe」に相当する)、未来予持などの顕在的知覚を取り囲む未規定的な、しかし顕在性と共に思念(mitmeinen)された剰余思念(Mehrmeinung)が地平である。「どの意識にもあるこの自己を越えて思念すること[über-sich-hinaus-meinen]は、意識の本質的契機として考えられなければならない[81]」。これまでの1~6の(そしてもちろん次の7の)部分から全体への超越は全てこの地平構造を持つと言える。つまり、

- 内在的志向性の意識からノエマの核を突き抜けて対象極へと超越し(これは Transzendieren の全体課題で以下は各論)、

- 《イマ・ココ》の一点から時間空間の直観的全体を構成し、

- 直観的個別体にシュペチエス的意味契機を付与し、

- その理念的個別体から上位の種と類全体へと上昇し、

- 個別的単語からその複合である文全体の意味を理解し、

- 超越論的自我から超越論的経験の本質記述を行い、

- 自我の固有性領野から他我の一般定立を通して間主観的世界が形成され(次項7の主題)、

- 事実的全体に価値的意味を与える。

これらの《超越行為 Transzendieren》において、出発点になる顕在的で確実な部分である自我の固有性領野が、「第一次的世界 primordinale Welt」または「第一次領域 Primordinalsphäre」である[82]。フッサールは、この第一次的世界から一歩一歩超越的世界を構成していこうとする。

ある種の論者はこのようなステップ・バイ・ステップの小心翼翼とした認識の歩みに苛立ちを感じるかも知れない。曰く「瞬間的な今が与えられて、しかる後に時間的全体が想起と予期によって構成されるのではなく、時間性は既在しつつある現成化する到来として現存在の存在をいつもすでに貫いているのであり、まずインクのしみが与えられて、しかる後にその文字の意味が理解される、あるいはまず単語の意味を把握し、それから文全体の意味を理解するのではなくて、記号の意味はそのつどの指示全体性の文脈によっていつもすでに与えられているのであり、またまず宙に浮いた主観があって、しかる後にそれが外的な客観を認識するのではなくて、現存在はそのつどすでに世界内存在として道具的存在者に配慮的に気遣いつつ生活しているのであり、まず身体が物理的に現出し、しかる後に私のキネステーゼとの類比的統覚によってそこに感情移入的に他我が定立されるわけではなくて、他者はいつもすでに私とともに等根源的に与えられているのであり、まずフォアハンデンな裸の事実が与えるられて、しかる後に主観的な価値の色付けがなされるわけではなくて、事実はそのつどいつもすでに価値とともにトゥハンデンに与えるられているのであって」云々。

確かにそうには違いないのだが、一般論と個別的認識は同じではない。例えば事実と価値が不可分であるというテーゼを認めたとしても、個別的な価値判断が真か否かの基準をそのテーゼが与えてくれるわけではない。厳密学を志すものは蝸牛の歩みを恥じてはならないのである。

「地平」はギリシャ以来天文学的用語であったが、カントは これを理性の限界のメタファーとして用いる。「私たちの認識のすべての可能的対象の総括は、見かけ上の地平を持つ平面として、つまり私たちの認識の全範囲を包括するものとして私たちに現れ、無制約的相対性の理性概念と呼ばれる。経験的にそこへ辿り着くことは不可能である[83]」。

地平に辿り着いたと思ったら再び私たちの眼前には新たな地平が開けるのである。だがもし地球が平面でなくて球面であることが分かれば、地平に辿り着ける(合理論)か 否(経験論)かなる問いそのものが破棄される[84]。

ここでカントの二律背反の解決を想い起こそう。カントによれば、定立と反定立は、その見かけ上の対立にもかかわらず両方とも誤っている。一般に「二つのお互いに対立する判断が一つの許されない条件[地平]を前提するならば、両者は、両者の抗争[Widerstreit]にもかかわらず ― もっともこの抗争はいかなる 本来の矛盾[Widerspruch]でもないのだが ― 共に不成立である[85]」。

p∧q と ¬(p∧q) は矛盾対当の関係にあり、一方が偽なら他方は真である。しかし p∧q と p∧¬q は反対対当の関係にあり、もし p が偽ならば q も ¬q も偽である。「世界は有限である」という定立と「世界は無限である」という反定立は矛盾対当ではなくて反対対当の関係にあり、「世界」でもって物自体が考えられているかぎり両者とも誤謬である。

なお、伝統的論理学では、A(全称肯定命題)と O(特称否定命題)、E(全称否定命題)と I(特称肯定命題)が矛盾対当にあると謂われるが、これは現代の記号論理学では、

AO:(∀x)Fx∧(∃x)¬Fx

EI:(∀x)¬Fx∧(∃x)Fx

と表現される(Fは任意の関数)。

AO に (1) :(∃x)¬Fx ⇔ ¬(∀x)Fx

EI に (2) :(∀x)¬Fx ⇔ ¬(∃x)Fx

という恒真式をそれぞれ代入すると、

AO′:(∀x)Fx∧¬(∀x)Fx

EI′:(∃x)Fx∧¬(∃x)Fx

と変形されるが、いずれも p∧¬p の形をとることがわかる。次に反対対当であるが、これは次の二つである。

AE:(∀x)Fx∧(∀x)¬Fx

IO:(∃x)Fx∧(∃x)¬Fx

これらは一見すると矛盾対当のようであるが、それぞれに (2) と (1) を代入すると、

AE′:(∀x)Fx∧¬(∃x)Fx

IO′:(∃x)Fx∧¬(∀x)Fx

そうではないことがわかる。いま AE の論議領界(universe of discourse)の諸個体「すべてのx」を集合pに帰属させ、連言の右項で否定されている「あるx」を集合qに帰属させると、AE は (p∧q)∧(p∧¬q) となる。IO についても論議領界「ある x」を p、この x のうちで F である諸個体を q とすると同じことが言える。

話をカントに戻そう。カントは q か ¬q か(超越論的実在論か経験的観念論か)という《選択肢=否定関係》を生じせしめる、この p(物自体)なる地平そのものを否定し、自らの経験的実在論=超越論的観念論の地平を対置する。すなわち、超越論的理念を構成的原理から統制的原理へと転回し、独断論的合理論か懐疑論的経験論かという対立“地平”そのものを克服する。重要なのは、物自体(地平の彼方)を見ることではなく、なぜ物自体が見えないか(地平の地平性)を見ることなのである。

無知は学識ある学問的な無知であるか、それとも普通の無知であるかのいずれかである。[…]知識の限界についての根拠を洞察することなく、またそれに心を煩わすことなく無知である人は、普通の学問的でない仕方で無知なのである。そんな人は、自分が何も知らないということさえ知らないのである。というのは、盲人は、目が見えるようにならない限り暗さを表象できないように、私たちは学問による以外には、自分の無知を決して考えることはできないからである。[86]

謂う所の「学問」がカントの「批判」である。時間空間の無限性は、実はそれを把捉する私たちの悟性行為の無限性なのである。カテゴリーつまり悟性の主観的形式や、あるいは時間空間という直観形式を認識の障害としてではなく、むしろ認識の(したがってまた認識される対象の)可能性の制約と見なすこと、これがカントのコペルニクス的転回であった。

地平は視界を遮ることによって視界を広げる。前カント哲学的な物自体の理解の地平では、もしも時間空間の直観形式なり、カテゴリーなりといった主観的な制約が無ければ、認識主観はもっとよく物自体を認識することができるはずなのだが、もし主観的な制約が無ければ、よく認識することができるどころかそもそも認識することが、したがって認識の対象が不可能になるのである。カントは認識の探求の究極的な目標となる無制約的な物自体を理念と名付けるが、そのような理念は地平超越的ではなく、むしろ本質的に地平的であり、地平から発現する、つまり理念は悟性が問いを立ててそれに答える学的探求行為の統制的原理として実在性を持つのである。

フッサールは「予料された表象によるたんなる解明とは対照的に、現実に進行する知覚によって、さらに詳しく規定されたり他様に規定されたりする充実がなされるが、と同時に新たな未決定の地平が生じる[87]」と言っており、この点でカントの地平論と類似点を持っている。

あらゆる経験は経験の地平を持っている。つまりあらゆる経験は現実的で確定的な知識の核、つまり直接に対象そのものを明確に規定する内容を持つが、しかしまた、あり方を規定したこの核、“実物がそこにある”という形で本来与えられる核を越えて、経験の地平を持つのである。[…]私のその時々の目的にとっては、実際に既に経験されたもので十分ということもあろうが、そう考える時、私はまさに“それで十分だ”という事態から“手を切っている”。というのも、私はどんな規定も最終的なものではなく、現実に経験されるものは同一物に関する可能的経験の地平を常に無限に持っていることを納得しうるからである。そしてこの無規定な地平は可能性の範囲として、さらなる規定の歩みを指示するものとして、あらかじめ認められているもので、現実の経験の中で初めてそのうちの特定の可能性が選び取られ、他の可能性を押し退けて実現されるのである。[88]

彼はサイコロを例に採る。「サイコロは見えない側面に関して多種多様に未決定であるが、それはサイコロとして、さらに特殊には色がありザラザラしていて等々としてあらかじめすでに統握されているが、その際、これらのどの規定もが常に特殊な点に関して未決定になっている[89]」。もしサイコロをあらかじめサイコロとして統握しなければ、それが果たして立方体であろうかとか、1から6までの目がちゃんと付いているのだろうかなどといった問いは生じないであろう。問いは知と無知の中間で生じる。

顕在的知覚の側面が白色である場合「Und-so-weiter[90]」の理念化によって裏も白色であると予期される。つまり 白色/非白色 という種についての選択肢が、色彩という高次の種の地平において生じるのである。なぜ色彩地平が問題になるかといえば、それは《サイコロは物体であり、物体には色があり、かつ色の付いた裏がある》ことが先行的に理解されているからである。

サイコロを手で回すというキネステーゼによってこれらの問いが直観によって充実されたとしても、そのことはさらに、果たしてこのサイコロは各目が1/6 の確率で出るように精確に造られているのであろうかとか、すべてのサイコロはこのように白色ですべすべしているのであろうかといったさらなる問いを生じさせるだけである。かくして私たちの探求は、ちょうど地平線を追い掛けるときのように無限に進む。フッサールにおいても事物の十全的な所与性はカントが謂う意味での理念、つまり「無限な統制的理念[91]」なのである。

カントは「純粋理性の理念の統制的使用について」と題した一節で、類と種が下位の種に対して論理的な「地平」になると記している[92]。これが何を意味しているのか考えてみよう。

一般に全く同じ物は対立しないが、全く違う物も対立しない。例えば「白色」と「黒色」は対立するが、「白色」と「フッサール」とか「白色」と「1+1=2」は対立しない。両者は全く種/類が異なるからである。対立するためには種/類が同じでなければならないということは、逆に言えば“共通の種/類=地平”が対立を生じせしめるということである。そしてこの対立地平そのものは、さらに普遍的な種/類の中における他の種の地平との対立によって対自化される。例えば、「右か左か、それが問題である」とぼやいている人に、気をきかせたつもりで「お出口は右側の方が近うございます」と言ってやると、その人は自分が空間的な方角ではなく政治思想的な方向の対立地平で問いを立てていることにはたと気が付く。

そこで次のように定義しよう。「地平とは否定によって構成され、否定によって対自化される不確定性の領域である」と。不確定であるということはそれが可能な《選択肢=否定関係》によって構成されていることであり、「私は今そうであるのとは他のように行為しうる Ich kann anders als ich tue[93]」ということである。その選択肢が何についての問いに対する可能的答えであるかは、その構成される種が包括的な類のもとにおいて他の種と対比されることによって知られるのである。これにはさらに反省的な《反復 Iteration》が可能である。顕在的コギト(部分)が潜在的不確定的地平(他の部分)について問いを立てることが、包括的類(全体)の対自化であるのだから、部分から全体への超越を反省する学たる超越論的哲学はまさに地平の哲学なのである。

3.2. 個別的主観性と間主観性

他者認識もまた優れて地平的な問題である。私は他者の行為(例えば木を伐る行為)をある意味連関(=地平)で位置付け、それが動機 M によるのか ¬M によるのか(給料を貰うためなどの目的合理的な動機によるのか、それともそれ以外の気晴らしのためなどの価値合理的な動機等からなのか)という問いを立てる。もしもその行為を、木を伐る行為(=共通類=地平)として予め統握していなければ、このような動機(=その類の種別化)についての問いは生じなかったであろう。他者認識の地平も否定(精神的動機の二つの可能性)によって構成され、否定(物理的に現出する行動とそれに結び付けられた精神的動機)によって対自化される不確定性の領域なのである。

他者は私に身体を介してしか現出しえない。他者という未規定的な潜在性の地平は顕在的な身体の知覚によって間接呈示(Appräsentation)あるいは共現在化(Mit-gegenwärtig-machen)される[94]。一般にこのテーゼは評判が悪いのだが、フッサールは次のように理由付ける。「もしも他者の固有本質的なものが直接的に接近できるなら、その固有本質的なものはたんに私の固有本質の契機となり、かくして他者自身と私自身は同じに成ってしまうであろう[95]」。

他者は他者であるためには私にとって超越でなければならないのだが、しかしその超越的超越はいかにして超越論的に超越されるのであろうか。「私の第一領域の内部であそこのあの物体[Körper;他者の身体(Leib)の物理的現出]と私の物体を結び付ける類似性のみが、前者を他者の身体として類比的に統握する動機付けの基礎を与えることができるのである[96]」。

他者の間接呈示が「私たちが同一化[Identifikation]の受動的総合と区別して連想[Assoziation]として特徴付ける受動的総合の原形式[97]」である「対化 Paarung」とされるのはこのためである。

フッサールは「連想は超越論的現象学的根本概念である[98]」と主張するが、他者とはそれほどにも派生的なものだろうか。ちょうど超越論的客観が現象の背後に潜む基体ではなくて、かえって超越論的統覚の方に求められるべきであったように、他者も身体現出の背後に潜む基体ではなくて、《私たち》の方に求められるべき基体ではないであろうか。自我から他我への超越も《内部から外部への超越》ではなくて、《部分から全体への超越》ではないであろうか。

もちろんフッサールもそれぐらいのことはよく心得ているのであって、だからこそ彼の間主観性の現象学は《他者の認識》のみならず《認識の他者性》をも問題にしうるのである。他者は一方で私にとって「精神物理的客体」ではあるが、「他方において、私は、他者を同時にこの世界に対する主観として、私自身が経験するのと同じこの世界を経験するものとして、そしてその際、私が世界とその中の他者を経験するものとしても私を経験するものとして経験する[99]」。

私は他者と相互客体的であると同時に相互主観的でもある。同じ世界を間主観的(intersubjektiv)に、つまり諸主観の「間=下」(inter)に共有することを通して、世界は「誰に対してもそこにある Für-jedermann-da」ところの「客観的=間主観的な環境世界[100]」と成る。

超越論的還元によって得られる《第一次的世界=超越論的経験》は構成作用と(したがって自我の軸 Ichpol と)不可分であり、その意味でそこで超越論的超越によって超越されるべき超越的超越はたかだか内在的超越でしかないので、客観的超越の構成のためには他なるものの構成が必要になる。フッサールによれば「それ自体において最初の他なるもの(つまり最初の非我)は、他我である。他者が他なるものの新しい無限な領域、すなわちすべての他者と私自身が属している客観的自然と客観的世界一般が構成的に可能となる[101]」。他者はばらばらに存在するのではなくて、私をも含めて目的論的=予定調和説的に「自我共同体 Ich-Gemeinschaft」ないし「モナド共同体 Monadengemeinschaft」を成し[102]、その結果単一的な自然が構成されるのである。

他方でフッサールは、これとは一見矛盾したことをも言っている:「共同体の形式で最初に構成されるもの、すべての他の間主観的な共同体性の基礎は、自然の共有性である[103]」。「一つの共通な世界の構成が[…]感情移入的経験[他者認識]の可能性の条件である[104]」。したがって自然は「数多くの自我モナドを調整するインデックス Index der Koordination einer Vielheit von Ich-monaden[105]」であると言うのだ。

最初に出会われる他なるものは他者であるが、他者は無媒介に構成されるわけではない。例えば(わざと自然構成とは関係なさそうな例を採るのだが)私は、相手が私の存在に気が付いたことに気が付いて(つまり相互に現出する物体を友人の身体として述定し)挨拶をし、相手はそれに挨拶して答える(つまり相互に先の“自然認識=身体構成”を承認し合う)場合、頭を下げるという物理的振舞を相互に挨拶として述定することによって感情的な共同体が形成ないし維持されるのである。

注意しなければならないことは相互承認されることのみならず相互承認自体が自然構成であるということである。自然が構成されないならば、他者どころか自我すら構成することができない。「独我論的主観は、たしかに客観的自然をおのれに対して持つことができようが、自然の一分肢としておのれ自身を統握することはできないであろう[106]」。だから最初に構成されるのは客観的自然であるが、その構成と同時に自我が出合うのは、自我を含めた他者であるとフッサールは主張したいのであろう。

感情移入は写像的像意識とは異なるとフッサールは言う。見たことのない山の写真を見せられた時、私はそれのアナロゴン(普段見ている山)から類比的にその写像の現物を想像するのだが、他者の感情を認識する時には、それのアナロゴンを自分の中に持つ必要はないというわけである。「なぜなら私は相手に怒りを感情移入している時に、私自身は全く怒っていないからである。それは私が怒りを空想したり怒りを単に想起している時に、私は怒っていないのと同様である[107]」。しかし、怒った経験のない人が他者の怒りを理解することができるであろうか。他者の怒りを理解することは、たんなる他者の怒りの模写でもなければ自分の怒りの他者への投射でもなく、他者の立場に身を置いて、その文脈での自己の怒りの経験を想起しつつその感情を追体験することに他ならない。

他者理解とは自己分裂的自己統一であって、フッサールの言葉で言えば「自我の二重化 Verdoppelung des Ich[108]」なのである。他者の立場に立つ命題《もし私がそこにいるならば、そこからは私にはかくかくに見えるであろう Wäre ich dort,so würde ich von dort so aussehen》は、もし接続法第二式でなくて直接法で言明されれば矛盾した表現となる。私はもはや私でないか他者はもはや他者でないかのどちらかである。

フッサールは、感情移入が自己矛盾的でありながら可能である理由を次の事態に求める。「私はアプリオリにはこことあそこに同時にいることはできない。だがこことあそこは同等[gleich≠identisch]でありうる。私はここにいて、同等なまた多かれ少なかれ、たんに類似の私があそこにいることがありうる[109]」。

このテーゼに関して:確かに例えば私は大阪にいると同時に東京にいることはできないが(但し論理的に不可能なのではなくて、物理的に不可能なだけであるが)、大阪と京都の府境をまたいで、私は大阪にいると同時に京都にいるということはできる。なぜ「私」は身体という複数の場所を持ったところに存在することができるのであろうか。このような問いは転倒している。というのも空間的な延長を持った身体という新陳代謝の情報システムの支配中枢が「私」なのだから。してみるともし「私」が社会組織という拡大身体の支配中枢であるならば、その存在範囲はさらに大きくなるであろう。東京店にいる店長の「私」が大阪店の店長を兼ねるなら、「私」は東京にいると同時に大阪にいることになるではないか。

もちろんこのような「拡大身体」なるものはメタファーに過ぎないという人もあろう。たしかに「私」は部下の首を切る時、自分の身体を切る時のように、「我身のように」痛がりはしないであろう。しかしここから自他に明確な一線を引くことができない。「私」は自分の身体については確実な知識をもっているが、他者の身体についての知識は全て不確定で、前者の知識からの類推の域を出ないと言うことはできない。

因みに、自分の身体に関する圧倒的多くの情報は顕在的意識には上らない。しかしそのような無意識を知らなくても、私は「うまく」生活をすることができる。同様に「うまく」社会生活を送っていることができるかぎりでは、他者が「ほんとうは」どういう主観的動機で行為していたか(それはたいがい本人も知らない)はどうでもよいのである。本人をも含めた間主観的な言語的交通において承認されない意識は存在しないも同然なのである。

ここで現象学的身体論から言語ゲーム論へ直ちに移行せずに、フッサールの身体論の検討を続けよう。間主観的世界の構成は、身体による身体の構成であるから、フッサールにとって身体こそが間主観性の議論の出発点なのである。統握する身体として「身体を統握することは間主観性に特別な役割を演じる。間主観性においては、全ての対象が“客観的に”すなわち一つの客観的時間・一つの客観的空間・一つの客観的世界の事物として統握される[110]」。

この「一つの」は身体統握と統握身体の単一性に基づく。「全ての事物的経験において身体が機能する身体として(したがってたんなる事物としてではなく)ともに経験され、身体自身が事物として経験される時、それは経験された事物として/機能する身体として二重に統一的に経験される[111]」。 例えば左手で右手を握る時、手は触れられる身体であると同時に触れる身体でもある。この二義性のゆえに身体は「客観的な主観性 die objektive Subjektivität[112]」である。

ここからフッサールは知覚の正常/異常を身体状態のそれに求める。 「だれであれ、もしも(正常な生理物理的な個人としての)正常な身体の主体であるなら、その人はこの身体の正常な生理物理的な《機能していること》において、そしてそれと平行して、正常な主観的な《機能していること》においてその人に真の世界を現出させる世界現象を持つようになる[113]」。

知覚の正常/異常を対象と身体状態の関数値にすることは、知覚の正常性を心理主義的に相対化することにはならない。「真性な現象の体系は、心理物理的なある規制において共に構成される(mit-konstituiert)身体性に帰属する[114]」だけであるから、ノエシスとノエマの区別と『論理学研究』以来の客観主義は保持されているのである。ではその際「共に構成される」ノエシス的な正常/異常とは何であるのか。それは模写説的な意味での真理/誤謬、つまり対象との一致/不一致と単純に一致するわけではない[115]。フッサールにとって「正常 Normal」とはたんに主観の数の問題であって、逆に「異常 Anomal」には「正常以下 Unternormal」のみならず、「正常以上 Übernormal」も含まれているのであるから、けっして「正常」に比べて価値的に劣っているわけではない[116]。横軸に身体機能の優劣・縦軸に個体数を取る時、以下のような正規分布図が考えられる。

まさに数は力なのであって、多数を占める「正常者」は《上にして下》という両義性を帯びた「異常」を《周縁》として排除することによって《中心》としての秩序を得る。

人はここでフッサールの純哲学的な認識論の社会哲学的含蓄に注意すべきである。フッサールは身体の感覚活動を機能と名付け、「自我は機能的中心である Das Ich ist Funktionszentrum」と言う[118]が、注目すべきことに、彼はさらにこの身体システムの機能概念を社会システムの機能概念にまで拡大しようとする。「機能を特徴付けるのは主体の実践的な規定、つまりある一つの目的、それも全社会的組織の包括的目的に奉仕するある特殊な目的の観点でのそれへの適合である[119]」。

彼は差し当り家族成員の役割機能を例に挙げるが、有機体モデルで《役割=義務》を考えているようである。その場合「機能中心」は家長ということになるであろう。それにしても引用文中にある「全社会的組織の包括的目的」とは何のことだろうか。国家権力の自己保存のことであろうか。フッサールの主題である間主観性は、身体なき(leiblos)純粋な諸主観の抽象的で対等な《我と汝》の関係ではなく、身体的に社会有機体に埋め込まれた機能的諸関係なのかもしれない。

フッサールの現象学は能動的構成主義を却けた受動的直観主義であった。拙著の最後で確認するように、真理の形態は同時に権力の形態でもある。《客観的に自存するイデア的真理の受動的観取》=《不可触な権力(中心)への盲目的跪拝》とそれと“共に構成される”少数者(周縁)の排除効果である目的論的・予定調和的・自ずからの秩序形成、「他のようにもありうる」という他者性の機能的縮減、これが現象学の帰趨である。

なるほど、ユダヤ人であるフッサールは、晩年ナチズムの迫害を受けたので、彼はファシズムの犠牲者であると言えるが、しかしファシズムに対する抵抗者であったとは言えない。それは彼の受動的直観の哲学には、権力の暴走を能動的・実践的に食い止めるような主体のあり方が欠落していたからである。そして能動的主体が欠落したこの現象学を継承した、フッサールの弟子が、ナチズムに走ったことは周知の通りである。

4. 参照情報

- 永井俊哉.『現象学的に根拠を問う』Kindle Edition (2015/01/05).

- エトムント・フッサール『論理学研究』(第一巻、第二巻、第三巻、第四巻)みすず書房; 新装版 (2015/9/25).

- Husserl, Edmund. Logische Untersuchungen. Erster Teil. Prolegomena zur reinen Logik. 1900. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 18 . Martinus Nijhoff. ed. Elmar Holstein.

- Husserl, Edmund. Logische Untersuchungen. Zweiter Teil. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. 1901. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 19. Martinus Nijhoff. ed. Ursula Panzer.

- エトムント・フッサール『イデーン』(1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3)みすず書房 (1979/12/16 – 2010/11/11).

- Husserl, Edmund. Ideen zur einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Zweites Buch. “Phänomenologische Untersuchungen zur Konstitution". 1952. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 4. Martinus Nijhoff. ed. Marly Biemel.

- Husserl, Edmund. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch. “Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie". 1913. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 3. Martinus Nijhoff. ed. Marly Biemel.

- エトムント・フッサール『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』中央公論新社 (1995/6/1).

- Husserl, Edmund. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. 1936. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 6. Martinus Nijhoff.

- ↑このページは電子書籍『現象学的に根拠を問う』の第一章をブログ記事用に編集したものです。

- ↑Quine, Williard V. From a Logical Point of View: Nine Logico-Philosophical Essays. 1953. Harverd University Press. p. 14.

- ↑Husserl, Edmund. Formale und transzendentale Logik: Versuch einer Kritik der logischen Vernunft. 1929. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 17. Martinus Nijhoff. ed. Paul Janssen. §.77.

- ↑Brouwer, Luitzen Egbertus Jan. “On the significance of the principle of excluded middle in mathematics, especially in function theory". 1923. From Frege to Gödel, A Source Book in Mathematical Logic, 1879-1931, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1967. ed. van Heijenoort.

- ↑Husserl, Edmund. Logische Untersuchungen. Erster Teil. Prolegomena zur reinen Logik. 1900. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 18 . Martinus Nijhoff. ed. Elmar Holstein. p. 216-218.

- ↑Kern, Iso. Husserl und Kant – Eine Untersuchung über Husserls Verhältnis zu Kant und zum Neukantianismus. 1964. Martinus Nijhoff. p. 55-113.

- ↑Αριστοτέλης. Τὰ μετὰ τὰ φυσικά. アリストテレス. 『形而上学』 1959. 岩波書店. 出隆訳, 1021 a29-b3.

- ↑これはカジミェシュ・トヴァルドフスキ以来流行した図式であった。Twardowski, Kasimir. Zur Lehre Vom Inhalt Und Gegenstand Der Vorstellungen: Eine Psychologische Untersuchung. Wien 1897. 語源的にも、「内容 Inhalt」は「中に保持 in-halten」されたもので、「対象 Gegenstand」は「向かい側に立つもの das Gegenüber-stehendes」である。

- ↑Kant, Immanuel. Kritik der reinen Vernunft. Felix Meiner Verlag. 1967. A.109.

- ↑Husserl, Edmund. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch. “Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie". 1913. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 3. Martinus Nijhoff. ed. Marly Biemel. p. 148.

- ↑Husserl, Edmund. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch. “Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie". 1913. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 3. Martinus Nijhoff. ed. Marly Biemel. p. 303.

- ↑Husserl, Edmund. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch. “Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie". 1913. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 3. Martinus Nijhoff. ed. Marly Biemel. p. 330.

- ↑Husserl, Edmund. Logische Untersuchungen. Zweiter Teil. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. 1901. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 19. Martinus Nijhoff. ed. Ursula Panzer. p. 359.

- ↑成素(Bestand)の動詞は、“bestehen”で、「… から構成される」という意味と「固執する」という意味がある。前者の意味を強調すると「成素」(日常言語的には「在庫」)という意味になるし、後者の意味を強調すると「存立」という意味になる。フッサールの場合、志向的体験が感覚与件と統握から構成されているという意味で、「成素」とか「成分」などと訳されている。

- ↑Husserl, Edmund. Logische Untersuchungen. Zweiter Teil. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. 1901. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 19. Martinus Nijhoff. ed. Ursula Panzer. p. 446.

- ↑Husserl, Edmund. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch. “Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie". 1913. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 3. Martinus Nijhoff. ed. Marly Biemel. p. 241.

- ↑フッサールは、「我々は、全質料に属するただ一つだけの客観化する性質[eine objektivierende Qualität]を見出す。一つ以上の客観化する性質が全体として見なされる唯一の質料に関係付けられることはありえない」と言っている(Husserl, Edmund. Logische Untersuchungen. Zweiter Teil. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. 1901. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 19. Martinus Nijhoff. ed. Ursula Panzer. p. 517)。最も単純な表象/根源的信念は単位(Einheit)ではあるが、また統一性(Einheit)でもあるから、質料全体を志向する。それゆえ単純表象/根源的信念は、部分としての出発点ではなくて、全体としての出発点である。

- ↑Husserl, Edmund. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch. “Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie". 1913. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 3. Martinus Nijhoff. ed. Marly Biemel. p. 239.

- ↑Kant, Immanuel. Kritik der reinen Vernunft. Felix Meiner Verlag. 1967. A.74=B.100.

- ↑Husserl, Edmund. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch. “Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie". 1913. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 3. Martinus Nijhoff. ed. Marly Biemel. p. 246.

- ↑Husserl, Edmund. Formale und transzendentale Logik: Versuch einer Kritik der logischen Vernunft. 1929. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 17. Martinus Nijhoff. ed. Paul Janssen.Husserl, Edmund. Formale und transzendentale Logik: Versuch einer Kritik der logischen Vernunft. 1929. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 17. Martinus Nijhoff. ed. Paul Janssen. p. 176.

- ↑Husserl, Edmund. Formale and transzendentale Logik. 1929. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 17. Martinus Nijhoff. ed. Paul Janssen. p. 189.

- ↑Husserl, Edmund. Logische Untersuchungen. Zweiter Teil. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. 1901. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 19. Martinus Nijhoff. ed. Ursula Panzer. p. 393.

- ↑Husserl, Edmund. Logische Untersuchungen. Zweiter Teil. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. 1901. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 19. Martinus Nijhoff. ed. Ursula Panzer. p. 393.

- ↑Heidegger, Martin. Sein und Zeit. 1927. Max Niemeyer Verlag. p. 28.

- ↑永井俊哉『カントの超越論的哲学』2014. 第一章冒頭.

- ↑永井俊哉『カントの超越論的哲学』2014. 第二章第二節第三項.

- ↑丸山圭三郎. 『ソシュールの思想』 1981. 岩波書店,p.127.

- ↑Husserl, Edmund. Ding und Raum – Vorlesungen 1907. 1973. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 16. Martinus Nijhoff. ed. Ulrich Claesges. p. 43.

- ↑Husserl, Edmund. Ding und Raum – Vorlesungen 1907. 1973. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 16. Martinus Nijhoff. ed. Ulrich Claesges. p. 17.

- ↑Husserl, Edmund. Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins 1893-1917. 1928. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 10. Martinus Nijhoff. ed. Rudolf Boehm. p. 12.

- ↑Husserl, Edmund. Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins 1893-1917. 1928. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 10. Martinus Nijhoff. ed. Rudolf Boehm. p. 22.

- ↑Husserl, Edmund. Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins 1893-1917. 1928. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 10. Martinus Nijhoff. ed. Rudolf Boehm. p. 11.

- ↑フッサールは、いかなる現在も未来において想起されうるという 意味で「未来予持 Protention」を持ち、実際に想起されることによって、その「予期の志向性 Erwartungsintention」は充実されると言う(Husserl, Edmund. Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins 1893-1917. 1928. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 10. Martinus Nijhoff. ed. Rudolf Boehm. p. 52f)。だがもしそうだとすれば、いかなる現在も過去において予期されえたという意味で過去把持を持つということになるのではないだろうか。いずれにせよ“過去把持-未来予持”は“想起-予期”とパラレルではない。

- ↑Husserl, Edmund. Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins 1893-1917. 1928. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 10. Martinus Nijhoff. ed. Rudolf Boehm. p. 75.

- ↑Husserl, Edmund. Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins 1893-1917. 1928. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 10. Martinus Nijhoff. ed. Rudolf Boehm. p. 3.

- ↑Husserl, Edmund. Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins 1893-1917. 1928. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 10. Martinus Nijhoff. ed. Rudolf Boehm. p. 75.

- ↑Husserl, Edmund. Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins 1893-1917. 1928. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 10. Martinus Nijhoff. ed. Rudolf Boehm. p. 76. 引用文中の「反省」とは過去把持の過去把持であるが、たんなる過去把持とは異なったメタレヴェルの超越論的反省である:「過去把持の過去把持[Retention von einer Retention]は、たんに間接的に過去把持されたものに関してだけでなく、第二階の過去把持において過去把持されたものに関しても志向性を持っている」(op. cit. p. 81)。

- ↑Husserl, Edmund. Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins 1893-1917. 1928. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 10. Martinus Nijhoff. ed. Rudolf Boehm. p. 80.

- ↑Husserl, Edmund. Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins 1893-1917. 1928. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 10. Martinus Nijhoff. ed. Rudolf Boehm. p. 76.

- ↑Husserl, Edmund. Ding und Raum – Vorlesungen 1907. 1973. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 16. Martinus Nijhoff. ed. Ulrich Claesges. p. 117.

- ↑Husserl, Edmund. Ding und Raum – Vorlesungen 1907. 1973. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 16. Martinus Nijhoff. ed. Ulrich Claesges. p. 117.

- ↑Husserl, Edmund. Ding und Raum – Vorlesungen 1907. 1973. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 16. Martinus Nijhoff. ed. Ulrich Claesges. p. 160-161.

- ↑幾何学的には三次元体は二次元体から構成されるが、我々にとっ ては前者のほうが後者よりも生活世界的に先与的である。「我々は空間においてはじめて平面を持つ。空間が構成されないところに平面はないし、全き物体が構成されないところに物体の投影図もない」(Husserl, Edmund. Ding und Raum – Vorlesungen 1907. 1973. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 16. Martinus Nijhoff. ed. Ulrich Claesges. p. 205)。

- ↑Merleau-Ponty, Maurice. Le visible et l’invisible, suivi de Notes de travail. 1964. Gallimard. ed. Claude Lefort. p. 169. p. 179 etc.

- ↑Immanuel Kant. Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. 1783. Kant’s gesammelte Schriften (hrsg. von der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften, Berlin) Abteilung 1, Band 4. p. 285-286;Kant, Immanuel. Abhandlungen nach 1781. Kant’s gesammelte Schriften (hrsg. von der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften, Berlin) Abteilung 1, Band 8. p. 134-135 etc.

- ↑Husserl, Edmund. Logische Untersuchungen. Zweiter Teil. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. 1901. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 19. Martinus Nijhoff. ed. Ursula Panzer. p. 295-300.

- ↑Husserl, Edmund. Logische Untersuchungen. Zweiter Teil. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. 1901. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 19. Martinus Nijhoff. ed. Ursula Panzer. p. 272.

- ↑Husserl, Edmund. Logische Untersuchungen. Zweiter Teil. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. 1901. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 19. Martinus Nijhoff. ed. Ursula Panzer. p. 241.

- ↑Husserl, Edmund. Logische Untersuchungen. Zweiter Teil. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. 1901. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 19. Martinus Nijhoff. ed. Ursula Panzer. p. 282.

- ↑Husserl, Edmund. Logische Untersuchungen. Zweiter Teil. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. 1901. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 19. Martinus Nijhoff. ed. Ursula Panzer. p. 267.

- ↑Husserl, Edmund. Logische Untersuchungen. Zweiter Teil. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. 1901. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 19. Martinus Nijhoff. ed. Ursula Panzer. p. 267.

- ↑Husserl, Edmund. Logische Untersuchungen. Zweiter Teil. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. 1901. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 19. Martinus Nijhoff. ed. Ursula Panzer. p. 270.

- ↑Husserl, Edmund. Logische Untersuchungen. Zweiter Teil. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. 1901. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 19. Martinus Nijhoff. ed. Ursula Panzer. p. 732.

- ↑Husserl, Edmund. Erste Philosophie Erster Teil. “Theorie der phänomenologischen Reduktion". 1956. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 7. Martinus Nijhoff. ed. Rudolf Boehm. p. 403;cf. p. 228,235,352,359,390.

- ↑Husserl, Edmund. Erste Philosophie Erster Teil. “Theorie der phänomenologischen Reduktion". 1956. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 7. Martinus Nijhoff. ed. Rudolf Boehm. p. 386.

- ↑Husserl, Edmund. Erste Philosophie Erster Teil. “Theorie der phänomenologischen Reduktion". 1956. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 7. Martinus Nijhoff. ed. Rudolf Boehm. p. 387.

- ↑Husserl, Edmund. Logische Untersuchungen. Zweiter Teil. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. 1901. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 19. Martinus Nijhoff. ed. Ursula Panzer. p. 258-259.

- ↑Husserl, Edmund. Logische Untersuchungen. Zweiter Teil. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. 1901. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 19. Martinus Nijhoff. ed. Ursula Panzer. p. 256-257.

- ↑Husserl, Edmund. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch. “Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie". 1913. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 3. Martinus Nijhoff. ed. Marly Biemel. p. 31.

- ↑Husserl, Edmund. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch. “Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie". 1913. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 3. Martinus Nijhoff. ed. Marly Biemel. p. 30.

- ↑Husserl, Edmund. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch. “Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie". 1913. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 3. Martinus Nijhoff. ed. Marly Biemel. p. 47,cf. p. 15.

- ↑Immanuel Kant. Kritik der reinen Vernunft. Felix Meiner Verlag. 1967. A.411=B.438.

- ↑Husserl, Edmund. Logische Untersuchungen. Zweiter Teil. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. 1901. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 19. Martinus Nijhoff. ed. Ursula Panzer. p. 19.

- ↑Husserl, Edmund. Erste Philosophie Erster Teil. “Theorie der phänomenologischen Reduktion". 1956. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 7. Martinus Nijhoff. ed. Rudolf Boehm. p. 403.

- ↑Husserl, Edmund. Logische Untersuchungen. Zweiter Teil. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. 1901. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 19. Martinus Nijhoff. ed. Ursula Panzer. p. 515-519.

- ↑Schütz, Alfred, and Thomas Luckmann. Strukturen Der Lebenswelt. Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, Nr. 284. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979. Bd. 1. p. 82.

- ↑Husserl, Edmund. Logische Untersuchungen. Zweiter Teil. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. 1901. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 19. Martinus Nijhoff. ed. Ursula Panzer. p. 328.

- ↑Chomsky, Noam. Aspects of the Theory of Syntax. 1965. The M.I.T. Press. p. 149.

- ↑Chomsky, Noam. Aspects of the Theory of Syntax. 1965. The M.I.T. Press. p. 149.

- ↑Husserl, Edmund. Logische Untersuchungen. Zweiter Teil. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. 1901. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 19. Martinus Nijhoff. ed. Ursula Panzer. p. 39-43.

- ↑Husserl, Edmund. Formale und transzendentale Logik: Versuch einer Kritik der logischen Vernunft. 1929. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 17. Martinus Nijhoff. ed. Paul Janssen. p. 207.

- ↑Husserl, Edmund. Formale und transzendentale Logik: Versuch einer Kritik der logischen Vernunft. 1929. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 17. Martinus Nijhoff. ed. Paul Janssen. p. 136.

- ↑Husserl, Edmund. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch. “Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie". 1913. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 3. Martinus Nijhoff. ed. Marly Biemel. p. 63.

- ↑Husserl, Edmund. Erste Philosophie Zweiter Teil. “Theorie der phänomenologischen Reduktion". 1959. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 8. Martinus Nijhoff. ed. Rudolf Boehm. p. 432.

- ↑Husserl, Edmund. Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge. 1931. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 1. Martinus Nijhoff. ed. S. Strasser. p. 11.

- ↑Husserl, Edmund. Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge. 1931. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 1. Martinus Nijhoff. ed. S. Strasser. p. 11.

- ↑Husserl, Edmund. Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge. 1931. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 1. Martinus Nijhoff. ed. S. Strasser. p. 10.

- ↑Husserl, Edmund. Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge. 1931. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 1. Martinus Nijhoff. ed. S. Strasser. p. 24.

- ↑Husserl, Edmund. Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge. 1931. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 1. Martinus Nijhoff. ed. S. Strasser. p. 82.

- ↑Husserl, Edmund. Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge. 1931. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 1. Martinus Nijhoff. ed. S. Strasser. p. 84.

- ↑Husserl, Edmund. Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge. 1931. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 1. Martinus Nijhoff. ed. S. Strasser. p. 134.

- ↑Kant, Immanuel. Kritik der reinen Vernunft. Felix Meiner Verlag. 1967. A.759=B.787.

- ↑Kant, Immanuel. Kritik der reinen Vernunft. Felix Meiner Verlag. 1967. A.759=B.787.

- ↑Kant, Immanuel. Kritik der reinen Vernunft. Felix Meiner Verlag. 1967. A.502f.=B.531.

- ↑Kant, Immanuel. Logik. 1800. Kants gesammelte Schriften Band. 9. Königlich preußische Akademie der Wissenschaften. ed. Wilhelm Dilthey. p. 44.

- ↑Husserl, Edmund. Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge. 1931. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 1. Martinus Nijhoff. ed. S. Strasser. p. 83.

- ↑Husserl, Edmund. Erfahrung und Urteil. 1948. Classen&Goverts. ed. Ludwig Landgrebe. p. 33.

- ↑Husserl, Edmund. Erfahrung und Urteil. 1948. Classen&Goverts. ed. Ludwig Landgrebe. p. 33.

- ↑Husserl, Edmund. Erste Philosophie Zweiter Teil. “Theorie der phänomenologischen Reduktion". 1959. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 8. Martinus Nijhoff. ed. Rudolf Boehm. p. 151.

- ↑Husserl, Edmund. Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge. 1931. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 1. Martinus Nijhoff. ed. S. Strasser. p. 90.

- ↑Kant, Immanuel. Kritik der reinen Vernunft. Felix Meiner Verlag. 1967. A.658=B.686.

- ↑Husserl, Edmund. Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge. 1931. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 1. Martinus Nijhoff. ed. S. Strasser. p. 82.

- ↑Husserl, Edmund. Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge. 1931. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 1. Martinus Nijhoff. ed. S. Strasser. p. 139.

- ↑Husserl, Edmund. Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge. 1931. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 1. Martinus Nijhoff. ed. S. Strasser. p. 139.

- ↑Husserl, Edmund. Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge. 1931. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 1. Martinus Nijhoff. ed. S. Strasser. p. 140. 引用文中の「動機付け Motivation」は「因果連関 Kausalzusammenhang 」 との対比で使われている。「自然主義的 naturalistisch 態度」から「自然的 natural 態度」あるいは「人格主義的 personalistisch 態度」が 区別される『イデーン』第二部では、人間が身体に付着する精神としてではなく、身体を通しておのれを遂行する人格として統握されている(Husserl, Edmund. Ideen zur einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Zweites Buch. “Phänomenologische Untersuchungen zur Konstitution“. 1952. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 4. Martinus Nijhoff. ed. Marly Biemel. p. 240)。ここに解釈学に謂う所の「理解対説明」を読み取る人もいるであろう。しかし「理解は内在的認識で、自然の説明は超越的認識である」(Husserl, Edmund. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Erster Teil. 1973. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 13. Martinus Nijhoff. ed. Iso Kern. p. 465)などと言うのはいかがなものか。フッサールはさらに「それゆえ実際、現象学的解釈は形而上学的構成などでは決してない」(Husserl, Edmund. Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge. 1931. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 1. Martinus Nijhoff. ed. S. Strasser. p. 177)とか、他者の「主観性は経験の統覚において超越的に構成される統一性ではない」(Husserl, Edmund. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Erster Teil. 1973. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 13. Martinus Nijhoff. ed. Iso Kern. p. 464)などと言い出すが、もし内在的理解に留まるなら、他者認識はたんに私の疑似措定意識の域を出ないことになるであろう。いわゆる解釈学的循環の問題である。

- ↑Husserl, Edmund. Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge. 1931. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 1. Martinus Nijhoff. ed. S. Strasser. p. 142.

- ↑Husserl, Edmund. Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge. 1931. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 1. Martinus Nijhoff. ed. S. Strasser. p. 114f.

- ↑Husserl, Edmund. Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge. 1931. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 1. Martinus Nijhoff. ed. S. Strasser. p. 123.

- ↑Husserl, Edmund. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Zweiter Teil. 1973. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 14. Martinus Nijhoff. ed. Iso Kern. p. 321.

- ↑Husserl, Edmund. Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge. 1931. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 1. Martinus Nijhoff. ed. S. Strasser. p. 137.

- ↑Husserl, Edmund. Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge. 1931. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 1. Martinus Nijhoff. ed. S. Strasser. p. 137.

- ↑Husserl, Edmund. Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge. 1931. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 1. Martinus Nijhoff. ed. S. Strasser. p. 149.

- ↑Husserl, Edmund. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Zweiter Teil. 1973. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 14. Martinus Nijhoff. ed. Iso Kern. p. 100.

- ↑Husserl, Edmund. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Erster Teil. 1973. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 13. Martinus Nijhoff. ed. Iso Kern. p. 188.

- ↑Husserl, Edmund. Ideen zur einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Zweites Buch. “Phänomenologische Untersuchungen zur Konstitution“. 1952. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 4. Martinus Nijhoff. ed. Marly Biemel. p. 90.

- ↑Husserl, Edmund. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Erster Teil. 1973. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 13. Martinus Nijhoff. ed. Iso Kern. p. 188.

- ↑Husserl, Edmund. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Erster Teil. 1973. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 13. Martinus Nijhoff. ed. Iso Kern. p. 263.

- ↑Husserl, Edmund. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Erster Teil. 1973. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 13. Martinus Nijhoff. ed. Iso Kern. p. 264.

- ↑Husserl, Edmund. Ideen zur einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Zweites Buch. “Phänomenologische Untersuchungen zur Konstitution“. 1952. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 4. Martinus Nijhoff. ed. Marly Biemel. p. 81.

- ↑Husserl, Edmund. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Zweiter Teil. 1973. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 14. Martinus Nijhoff. ed. Iso Kern. p. 57.

- ↑Husserl, Edmund. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Zweiter Teil. 1973. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 14. Martinus Nijhoff. ed. Iso Kern. p. 65.

- ↑Husserl, Edmund. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Zweiter Teil. 1973. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 14. Martinus Nijhoff. ed. Iso Kern. p. 69.

- ↑Husserl, Edmund. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Erster Teil. 1973. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 13. Martinus Nijhoff. ed. Iso Kern. p. 369.

- ↑フッサールはそれどころか「“偽である”とは、正常な経験の体系と合致していないということである」(Husserl, Edmund. Ideen zur einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Zweites Buch. “Phänomenologische Untersuchungen zur Konstitution“. 1952. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 4. Martinus Nijhoff. ed. Marly Biemel. p. 61)と言って、真/偽を正常/異常で定義しているぐらいである。

- ↑Husserl, Edmund. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Erster Teil. 1973. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 13. Martinus Nijhoff. ed. Iso Kern. p. 379f.

- ↑“Standard deviation diagram” by Mwtoews. Licensed under CC-BY-SA.

- ↑Husserl, Edmund. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Zweiter Teil. 1973. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 14. Martinus Nijhoff. ed. Iso Kern. p. 29.

- ↑Husserl, Edmund. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Zweiter Teil. 1973. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 14. Martinus Nijhoff. ed. Iso Kern. p. 181.

ディスカッション

コメント一覧

Bestantを辞書で引くと「存立」と出てきます。

ということは実的成素はactual state of beingで良いのでしょうか?

英語でどう訳されているかは知らないので、Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology でも読んで、調べてください。ネットで調べると、“real make-up of the intentional experiences”などという表現で説明されているようです。

ドイツ語の“Bestand”の動詞は、“bestehen”で、「… から構成される」という意味と「固執する」という意味があります。前者の意味を強調すると「成素」(日常言語的には「在庫」)という意味になるし、後者の意味を強調すると「存立」という意味になります。フッサールの場合、志向的体験が感覚与件と統握から構成されているという意味で、「成素」と訳されます。

永井先生はノエシス・ノエマ構制によってイデア性とレアール性をそれぞれ二重化さていると理解してよいでしょうか。

そうなると志向的統握は四重化されることになりますね。

愚見ながら申し奉り候。

統握やノエシスは、作用全体を意味する広い概念ではありません。作用と内容が、イデアールとレアールで四重化されるというのならわかりますが、このページを読んでいただければわかるように、現象学の区分はもっと複雑です。