日本人はなぜ学力が高いのに生産性は低いのか

もしも企業が、業界最高の人材を集めながら、業界最低の業績しか出せないことに気付いたなら、企業は直ちに経営の在り方を抜本的に見直すに違いない。さもなくば、従業員たちは安い給料に不満を募らせて職場を去り、その会社の経営は立ち行かなくなるからだ。ところが、日本は、先進国で最高の人材を持ちながら、先進国で最低の労働生産性しか出せていないという最悪のシステムを長期にわたって放置し続けている。日本人は国内の待遇が悪くても海外にはなかなか逃げないし、日本は経済大国であるため簡単には破綻しないから、政治家たちはあまり深刻にはとらえていない。しかし、私たちは、この情けない状況を変えるために努力しなければならない。

1. 日本のパラドックス

日本人は、基礎的学力は高いにもかかわらず、労働生産性が低い。これは日本のパラドックスとでもいうべき不思議な現象である。人的資源のポテンシャルが高い以上、問題は素材の質ではなくて、素材の扱い方にあるはずだ。本節では、日本のパラドックスの原因がどこにあるかを探る。

1.1. 日本人の基礎的学力は高い

2013年に、OECD(経済協力開発機構)は、国際成人力調査(PIAAC = Programme for the International Assessment of Adult Competences)の結果を発表した。この調査では、仕事や日常生活で必要とされる汎用的スキルのうち「読解力」「数的思考力」「技術的な問題解決能力」の三分野のスキルが、日本を含む24ヶ国の成人を対象に測定された。

まずは「読解力」の測定結果を見よう。日本は、他の22ヶ国よりも統計的に有意に高い得点を取っている。学力世界一と言われているフィンランドよりも上である。対照的に、代表的な先進国のはずのアメリカ(米国)は、OECD平均よりも有意に低く、16位である。

次に数的思考力の測定結果を見よう。ここでも日本は、フィンランドを含めた他の22ヶ国よりも統計的に有意に高い得点を取っている。アメリカは、OECD平均よりも有意に低く、21位だ。

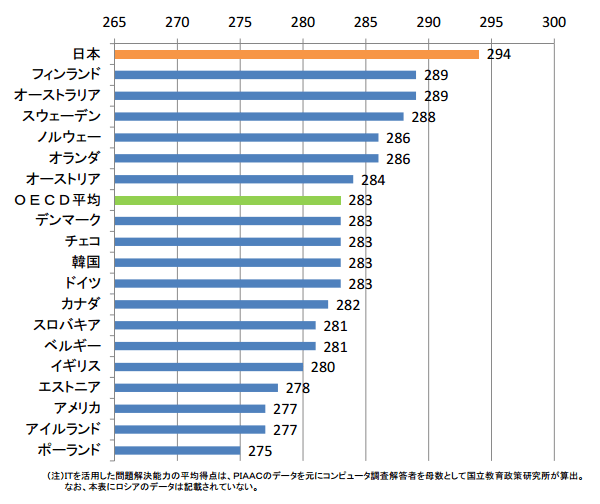

最後に、コンピューターを用いる「技術的な問題解決能力 Problem solving in technology-rich environments」の測定結果を観よう。日本では、コンピューター調査ではなく紙での調査を受けた者の割合が36.8%と平均の24.4%を大きく上回っていることから、コンピューターを苦手とする人が多いと言える。但し、コンピューター調査を受けた者の平均点は、以下の図に見られるとおり、1位である。IT先進国のアメリカでは、コンピューター調査を受けた人は多いが、結果は17位と芳しくない。

なお、16-24歳の若者に限定すると、「数的思考力」は三位で、「技術的な問題解決能力」は五位であった[4]。2012年の調査時点で16-24歳の日本の若者と言えば、所謂ゆとり世代に相当する。ゆとり教育の弊害を、この調査でも見て取れる。しかし、生産年齢に相当する16~65歳全体で見るならば、日本人の基礎的な問題解決能力は高いと言える。それは過去半世紀に行われた国際的な学力調査で、ゆとり世代の時代になるまで日本がトップであったことによっても裏付けられている。

1.2. 日本人の労働生産性は低い

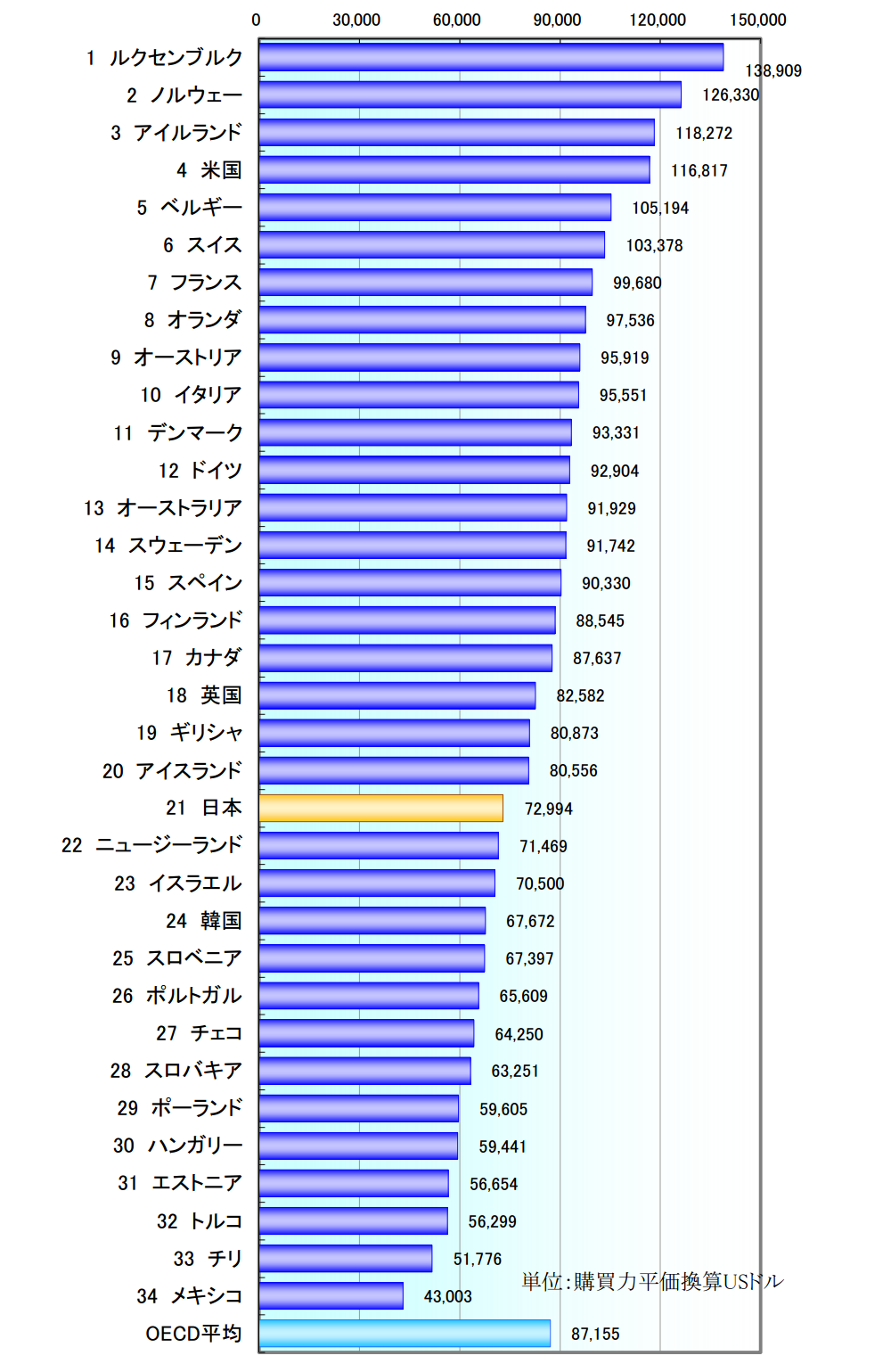

ところが、こうした平均的な学力の高さにもかかわらず、日本の労働生産性は高くない。以下の図は、2014年における OECD 加盟 34ヶ国の労働生産性を高い順に並べたものである[5]。ここでは、労働生産性は、購買力平価により換算された GDP を就業者数で割った値で示されている。

21位という順位は、先進国としてはほぼ最低の水準で、日本以下の国は、先進国というよりも中進国である(ニュージーランドは日本よりやや低いが、この国では先住民族のマオリが人口の15%を占めている)。日本は、日本よりも学力が低い米国の三分の二程度にとどまっている。産業別で見ると製造業では米国に対し七割、非製造業では五割の水準にとどまっており、サービス産業の生産性の低さが目に付く。

この順位の低さは、2014年に限ったことではない。以下のグラフは、主要先進七か国の順位だけを取り出したもので、これを見ればわかる通り、この二十年ほどの間、最下位のままである。バブルの最盛期においてすら16位でしかなかった。

なお、時間当たりの労働生産性でも、日本は21位で、やはり米国の三分の二程度である。このことは、日本の労働生産性が低いのは、労働時間の短い非正規労働者が多くなったからだけではないことを示している。実際、バブルが崩壊する直前の1990年の時点でも、日本の時間当たりの労働生産性は、米国の三分の二程度だった。

労働生産性の算出に使われている就労者には、国外からの流入者はカウントされていないため、国外からの労働者の少ない日本は、そうではない他の国と比べて、労働生産性の値が低くなるという指摘がある。そこで、外国人もカウントしている GDP の値を見てみよう。人口一人当たりの GDP(購買力平価ベース)での順位は、OECD 加盟 34ヶ国中17位で、少し順位が上がったが、米国の七割程度だ。IMF による 2015年の統計によると、日本の名目一人当たり国内総生産は、ドルで換算して、米国の 58% しかない[8]。一人当たりの GDP という観点からしても、日本で一人が生み出す価値は、先進国の中では最低レベルである。

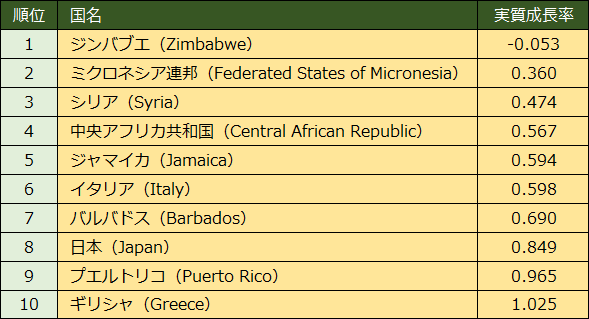

経済成長率はもっとひどい。以下の表は、1995年から2014年までの20年間における毎年の実質的国内総生産(GDP)成長率の平均を低い順に並べたもので、破綻国家を含む、いわば世界の落ちこぼれランキングである。日本は、イタリアという先進国の落ちこぼれを仲間として持っているとはいえ、「失われた二十年」の言葉通り、183ヶ国中8位という極めて不名誉な順位となっている。

国際成人力調査は、知識の量を試す調査ではなくて、問題解決のための基礎学力を試す調査である。最高順位となった日本が、二十年もの長きにわたって、自分の収入を増やすという、おそらく人生で最も重要な問題を解決できずにいるのは皮肉なことである。

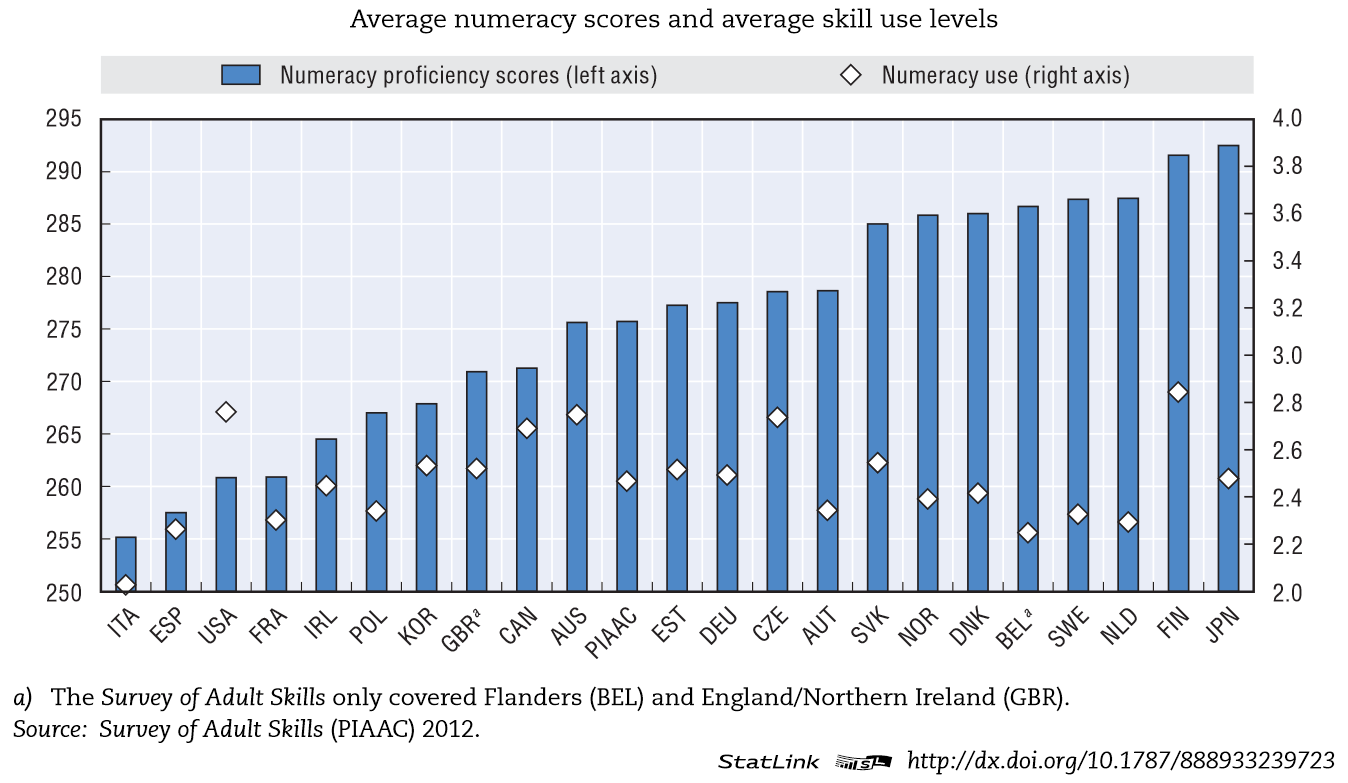

国際成人力調査は、成人が自分たちの学力を実際に使っているかどうかという調査もしている。以下の図を見てみよう。青い棒は、既に紹介した数的思考力の平均得点を表している。白い菱形は、その数的思考力を仕事で活用している頻度を表している。

日本(JPN)は、数的思考力がある割には、それを仕事ではあまり使っていない。これに対して、米国(USA)は、数的思考力が低いにもかかわらず、それを仕事でよく使っている。要するに、日本では、宝の持ち腐れになっているということだ。では、なぜ日本人は高い能力を仕事で使おうとしないのか。

1.3. 日本人は仕事への意欲が足りない

ロッシェル・カップ[11]は、日本人社員のエンゲージメント(engagement)の弱さが労働生産性を低めていると指摘する。“engagement”は、フランス語の発音だと、アンガージュマン[12]である。こう言えば、サルトル[13]を知っている人にはわかりやすいかもしれない。要するに自分の仕事に対して、他人事のように傍観的、中立的態度を採らずに、主体的、積極的に取り組み、自己を拘束して関わり、責任を取ることである。

カップは、タワーズワトソンの「2014年グローバル労働力調査」の結果を一例として紹介している。

日本でエンゲージメントレベルが高い社員は21%(持続可能なエンゲージメントの3要素すべてが高得点)、ある程度高い社員は11%(従来のエンゲージメントは高いがイネーブルメントとエネルギーが低い)、低い社員は23%(イネーブルメントとエネルギーは高いが従来のエンゲージメントが低い)、非常に低い社員は45%(持続可能なエンゲージメントの3要素すべてが低得点)であった。これに比較して、世界平均は同順に40%、19%、19%、24%、アメリカは39%、27%、14%、20%であった。タワーズワトソンのコンサルティングディレクター、クリス・ピンツによると、少なくとも過去8年間、日本はこの調査の対象国中最低スコアを記録し続けているという。[14]

日本における社員のエンゲージメントが他のどの国よりも低いという結果は、他にも、エーオンヒューイット、ギャラップ、ユトレヒトワークエンゲージメントスケール、マーサー、エフェクトリーインターナショナル、ヘイグループなどによる多数の国際的な調査から出ている[15]。カップは、日本人のモチベーションが低い理由として「社員が自分の仕事内容を選べないシステム」や「報酬と業績評価の関連性の低さ」など、たくさんの理由を挙げているが、彼女の主張をまとめるなら、日本に特有の所謂「日本的経営[16]」が、日本人社員のやる気と生産性を低くしているということである。

2. 日本的経営の成立と行き詰まり

バブル崩壊以後、日本的経営は揺らぎつつあるとはいえ、まだ完全には崩壊しておらず、政府も企業も非正規労働者という使い捨ての支え棒をあてがうことで何とか倒壊を防いでいるというのが現状である。だが、日本的経営はそこまでして死守しなければならないほど企業にとってメリットのある経営方法なのか。本節では、その問いに答える前に、日本的経営の歴史的成立過程をたどりながら、それが現在時代遅れになっていることを示したい。

2.1. 日本的経営はいかにして始まったのか

日本的経営とは、アベグレン[17]が、1958年に出版された『日本の経営The Japanese Factory』において、終身雇用、年功序列、企業別労働組合、経営福祉主義で特徴付けた、日本独特の経営形態のことである。その名称から、日本に伝統的な経営方法と誤解されがちだが、日本的経営が採用されるようになったのは 1920年代で、その歴史は百年に満たない。私は「どうすれば労働者の待遇は良くなるのか」などで、日本的経営の放棄を提案したことがあるが、そういう提案をすると、「日本の文化的伝統を無視した安易なアメリカナイゼーション」といったナショナリズムに基づく感情的な非難が必ずといってよいぐらいに浴びせられる。こういうことを言うナショナリストは、日本的経営自体がアメリカナイゼーションの産物であるという歴史的事実を認識すべきだ。

日本的経営が始まった1920年代は、大正デモクラシーの後期に当たる。欧米で流行りの斬新なファッションで粧し込んだ「モダンガール」と「モダンボーイ」がダンスホールで踊りながら自由恋愛を享受した欧米かぶれの時代である。この時期の日本人は、古い伝統を捨てて、欧米の最先端のファッションを取り入れようとしていた。そんな中、日本の経営者は、最先端の資本主義国家として台頭した米国の最新の経営スタイルであるテイラー[18]の科学的管理法[19]やそれに基づくフォーディズム[20]を模倣し始めた。1925年にフォード社が日本に進出したこともあって、日本ではこの頃から、長期雇用と定期昇給の習慣が一部の大企業を中心に始まった。それが後に一般化する日本的経営の起源である。

フォーディズムに関しては「フォーディズムとナチズム」で取り上げたが、ここで簡単におさらいをしよう。フォーディズム以前の資本主義では、経営者は労働者を低賃金で、しかも短期的に使い捨てにしていた。これに対して、フォード[21]は、1915年に完成したハイランドパーク工場で、ベルトコンベアを用いたT型(ツーリング用)自動車の大量生産システムによって生産性を高め、その成果により労働者の賃金を引き上げ、その結果、労働者の定着率が良くなった。フォードは、父親が子供にそうするように、労働者を大切にする一方で、労働争議に対しては厳しく罰した。会社は家庭のようなコミュニティとなり、福利厚生が充実した。その意味で、フォーディズムはパターナリズム[22]と言えるが、マクロ経済的には、デマンド経済学的な政策効果をもたらした。高い賃金を安定的に得られる労働者は、大量生産で安くなったT型自動車を買えたので、それがT型自動車の大量生産を持続可能にした。大量消費が大量生産を可能にし、大量生産が大量消費を可能にする。テイラーの科学的管理法は、1910年代に既に米国でブームになっており、1920年代になると、フォーディズムをはじめ、様々なテイラー主義を受け継ぐ科学的管理法が米国企業における流行の経営手法となった。資本主義国だけでなく、ソ連でもレーニン[23]がフォーディズムを評価し、ボルシェビキズムの重要な原理となった。

1929年に始まった世界大恐慌により、自由放任(レッセ・フェール)的な資本主義が機能しなくなると、フォード社などの民間企業がやろうとしたことを国家がやるようになる。高速道路(アウトバーン)の建設により恐慌を克服したナチス政権はその典型である。政府主導の公共投資で大量生産と大量消費の好循環を作ろうとしたニューディール政策もそうである。日本では、昭和恐慌以降、国家主義的な「革新」勢力が台頭し、彼らは戦争という公共事業でデフレを克服しようとした。結局、米国も、第二次世界大戦という公共事業によって世界大恐慌を克服した。第二次世界大戦後、戦争を放棄した日本も含め、資本主義諸国は混合経済を続け、国レベルのフォーディズムを福祉国家として実現しようとした。

野口[24]は、自分の誕生年、1940年に大政翼賛会や大日本産業報国会が結成されたことから、今日まで続く官僚主導の統制経済を1940年体制と名付けた。だが、それは、本当に、戦時経済の総動員体制のために作られた制度なのか。野口も認めるように、日本的経営は、平和な時代であった1920年代に始まった。野口は、「ホワイトカラーの登場や企業独自の技術を駆使する必要性を反映して、雇用が長期継続化した[25]」と言っているが、これはまさにフォード・システムが導入されたことを示している。フォードはテイラーの科学的管理法を採用し、計画と執行を分離し、ホワイトカラーと呼ばれる中間管理職を専門職化した。フォード・システム以前の一品注文生産なら、スポット的な雇用で対応できるが、大量生産の安定的持続には、年功序列によって動機付けられた長期雇用が必要である。フォーディズムは、1920年代から1970年代にかけて、戦争するかどうかとは無関係に、世界各国で採用されたシステムなのであるから、戦争を遂行するために1940年体制が生まれたのではなく、1940年体制と不適切に呼ばれているところの国家主導のフォーディズムを実行するために戦争をしたと理解すべきだ。

2.2. 日本的経営はどこが日本的なのか

日本的経営がフォーディズムに基づいているとはいえ、日本的経営が「日本的」と形容されるのは、日本がフォード・システムをそのまま受容せず、日本独特の改善を施したからである。実は、フォード・システムは、1926年に大きな壁に突き当たっていた。フォードはあまりにも独善的で周囲の言うことを聞かず、同じモデルの自動車を作り続けたため、消費者に飽きられ、フルライン商品による階層セグメンテーションと年次モデルチェンジを行ったGM(ゼネラルモーターズ)にシェアを奪われた。フォード社が復活するのは、第二次世界大戦後、フォードの息子が後継者になってからである。米国ですらそのまま継承されなかったシステムであるから、日本の自動車メーカーも、決してそのまま模倣することはなかった。日本などの市場規模が小さい国では、フォード・システムと在来のクラフト的な生産システムとのハイブリッドが採用され[26]、結果としてそれがフォード・システムの硬直性を克服することになった。その意味で、フォード・システムとフォーディズムは区別されるべきである。

もともとマターナリスティックな文化的伝統のある日本では、パターナリスティックなトップダウンの意思決定は受け入れ難かった。国際成人力調査でも明らかになったことは、日本人は、たんに平均的学力が高いだけでなく、能力の偏差が小さいということだ。それゆえ、一人の優秀なリーダーが無能な多数の部下をトップダウンで指導するというシステムは日本人には向いていない。QC(Quality Circle 品質管理活動サークル)の活動や、TQC(Total Quality Control 全社的品質管理)など、全員が一丸となって品質の向上に努めるボトムアップ型の経営手法が好まれる。フォード・システムは、作業を単純化させて分割し、労働者に特定の作業しかさせなかったので、モデルチェンジに柔軟に対応できなかったが、日本の労働者にはあらゆる作業をこなせるだけの柔軟性があったため、生産工程の絶えざる改善が可能になった。

生産するシステムの日米間の違いは、生産される製品の違いとなって表れる。藤本によれば、日本が得意とする製品のアーキテクチャーが「クローズド・擦り合わせ型」であるのに対して、米国が得意とする製品のアーキテクチャーは「オープン・組み合わせ型」である。擦り合わせ型アーキテクチャー(integral architecture)とは「ある製品のために特別に最適設計された部品を微妙に相互調節しないとトータルなシステムとしての性能が発揮されない[27]」構築様式で、その典型は自動車である。自動車では、部品の90%以上が専用設計の部品を使っている。組み合わせ型アーキテクチャー(modular architecture)は、業界標準のインターフェースを持った部品(モジュール)を寄せ集め、組み立てるだけで製品が機能を発揮する構築様式で、その典型は、パソコンである。ハードもソフトも、業者の垣根を超えてモジュールが規格化されており、たんに組み立てるだけの事業なら、新興国の企業でも簡単に新規参入ができる。

発生初期の自動車は、馬車や自転車の技術を応用し、馬車部品や自転車部品を改造した汎用部品を寄せ集めて作っていたが、T型フォード車の一品種大量生産体制の登場を契機として、自社独特の部品設計を行うようになった[28]。フォードの自動車は、クローズドではあったが、まだ十分擦り合わせ型ではなかった。それはたんに生産される自動車に関してだけではなく、生産しているシステムについても言えることだ。フォード・システムが特定の作業しかできない単能工を組み合わせたモジュール型アーキテクチャーであるのに対して、日本の自動車メーカーは、オールラウンドの多能工を擦り合わせたインテグラル型アーキテクチャーである。特に、トヨタは、労働者間のコミュニケーションを重視し、看板方式によるジャストインタイム生産システムを打ち立てたが、こうした相互調節による全体の最適化をボトムアップで行うには、多能工が全体を理解している必要がある。

トヨタのシステムを「トヨティズム[29]」と名付け、フォーディズムを超えるシステムと位置付けるレギュラシオニストもいるが、トヨティズムは、フォード・システムを改良したフォーディズムの一種であり、ポスト・フォーディズムと呼べる新しいパラダイム[30]ではない。実際、トヨタは、終身雇用、年功序列、経営福祉主義による大量生産と大量消費というフォーディズムの特徴を引き継いでいる。フォーディズムとは異なるトヨティズムの特徴は、労働者を特定のポジションに固定しないことである。頻繁な人事異動はトヨタに限らず、非製造業を含め、他の多くの日本企業で見られる慣行である。

カップは、日本では米国とは異なって、会社が本人の意向を無視して頻繁に人事異動を繰り返すことに驚いている[31]。カップは、「組織のトップは事業のすべての分野と機能を経験する必要がある」ということと「人事異動することで社員に新しい刺激を与え、マンネリを防ごうとする」という二つの理由を挙げているが、従業員のうち組織のトップになるのはごくわずかだし、新しい刺激を与えることが目的なら、労働時間を短縮して、レクリエーションの時間を増やした方がよい。特定の部署に勤め続けるスペシャリストの方が、様々な部署を務めるゼネラリストになるよりも学ばなければならないことは少ないので、労働時間を短縮できる。仕事自体が単調でも、人生全体は単調にはならない。

日本企業が、頻繁に人事異動を実施するのは、企業の部品である従業員を擦り合わせるためである。日本企業は、ボトムアップ型の意思決定を行うので、各従業員が会社の全体を理解しなければならない。それゆえ、日本企業は、従業員に様々な仕事をさせ、他の従業員との人間関係を相互調節しながら、会社という全体に最適化したゼネラリストへと育てる。ゼネラリストといっても、その会社の特注部品として擦り合わされているので、他の会社の部品としては使えない。これに対して、米国では、スペシャリストを雇用し、特定の職務に従事させ、その組み合わせで会社全体を機能させる。スペシャリストといっても、業界共通の汎用部品なので、他の会社への転職は比較的容易である。むしろ経験を積むほど、スペシャリストとしての能力が高まるので、米国では、二十代の未経験者よりも四十代の経験者の方が就職しやすいのが普通である。日本企業は擦り合わせの原材料として可塑性に富む若者を求めており、米国とは逆に、二十代の未経験者の方が四十代の経験者よりも就職が容易である。

エンゲージメントの違いもこれで説明ができる。日本の企業がやるように、労働者の希望とは無関係に担当する仕事を短期的に変えていると、自分の仕事に対する労働者のエンゲージメントは弱くなる。米国(というか普通の国)がやるように、労働者に、本人が希望する職種を担当させれば、自分の仕事に対する労働者のエンゲージメントは強くなる。単純作業が多かった工業社会の時代はともかく、知識集約的な情報社会の時代では、労働者に高度なスキルが要求されることが多い。職場を転々としてでも、自分が希望する専門職を続けられる方が、スキルアップによって労働生産性が向上する。日本の労働者には、担当する仕事に対するエンゲージメントがなくて、生産性が低い一つの原因は、ここにある。

ヘイズ・リクルートメント・ジャパン株式会社が2015年に発表した「世界31カ国における人材の需給効率調査[32]」によると、日本は「人材が探しにくい度合い Talent mismatch」が最高スコアとなっており、労働市場の改革が勧告されている[33]。日本では、データサイエンティスト、デジタルマーケティングのスキルを持つマーケティング担当者、経営や高いファイナンスの知識を持った財務・経理のスペシャリストは、募集が多い一方で人材の確保が難しいとのことだ。日本企業はこれまでジェネラリストばかりを育ててきたのであるから、こうしたスペシャリストの確保が困難だと嘆いても、自業自得というものだ。

日本的経営をやめれば、日本の労働者は、欧米の労働者のように、スペシャリストとしてのキャリアを積めるようになり、「人材ミスマッチ」は解消されるようになる。では、日本的経営をやめた場合、既にゼネラリストとして育てられてしまった中高年の労働者はどうしたらよいのだろうか。実はゼネラリストに向いた専門職が一つある。それは経営者だ。経営者は、会社の仕事全体を把握しなければならないので、様々な職務を経験した経歴を生かせられる。起業しようにも、資金がないという人のためには、「公的年金制度は必要か」で提案したように、公的年金で蓄積した保険金を一括で受け取れるようにすればよい。退職金と合わせれば、小規模な事業を起こせる。それで足りなければ、クラウド・ファンディングという手もある。

2.3. 時代遅れになりつつある日本的経営

フォーディズムは1970年代に行き詰まったというのがレギュラシオン理論[34]の見解である。公共投資によって有効需要を増やす「大きな政府」のアプローチが無効となり、「小さな政府」が求められるようになった。先進産業が重化学工業から情報産業に変わりつつあったが、フォーディズムに代わる新しいシステム、ポスト・フォーディズムがどのようなシステムであるべきか、当時まだわからなかった。そこで、各国の指導者や企業経営者たちは、フォーディズムの破綻をどう克服すべきか、試行錯誤していた。世界の福祉国家、混合経済、社会主義経済が軒並み停滞している中、日本だけは、官僚主導の経済を続けながら、高い国際競争力を維持した。そのため「日本は世界で最も成功した社会主義国」と言われることがあるが、日本が社会主義国ではない以上、「日本は世界で最も成功したフォーディズムの国」と呼ばれるべきである。

しかし、トヨティズムというフォーディズムの改善により、当面問題を解決できたことは日本にとっては不幸の始まりだった。一般的に言って、パラダイム・シフトが起きる時、古いパラダイムにおける最後で最大の勝者は最大の敗者に転落する。勝者は、既得権益がサンク・コストになることを恐れ、古いパラダイムのもとで持続的イノベーション[35]を起こすことで成長を続けようとする。これに対して、敗者や新規参入者は、失うことを恐れるものは何もないので、既存のバリュー・ネットワーク[36]に拘束されることなく、新しいパラダイムのもとで破壊的イノベーション[37]に乗り出せる。クリステンセン[38]が指摘した「イノベーターのジレンマ」は、企業の短期的な技術革新のみならず、情報革命のような国家運営の在り方まで含めた長期的なスパンで起きるパラダイム・シフトにも当てはまる。

日本は、フォーディズムをトヨティズムへと改善し、なまじ成功したために、フォーディズムからポスト・フォーディズムへのパラダイム・シフトに乗り遅れてしまった。その最初の弊害はコンピューターの分野で始まった。但し、1980年代まで、コンピューターの主流は、古いパラダイムに基づくメインフレーム(汎用大型コンピューター)だった。メインフレームの時代においても、コンピューターはモジュラー化を進めていたが、当時世界で圧倒的な存在だったのは、ハードからソフトまですべて自社で手掛けるという垂直統合型アーキテクチャーを構築していた IBM であった。

それ自体垂直統合型アーキテクチャーを本質として持つ日本の官僚組織は、IBM に対抗すべく、外資規制、補助金、行政指導によって、国内のメインフレーム業界を保護育成した。おかげで日本は、1970年代からメインフレームの出荷額を増大させた。さらに、日本の半導体(DRAM)シェアも増加し、政府主導の超LSI技術研究組合による開発プロジェクトが功を奏して、1980年には米国を抜き、1980年代半ばには、シェア80%を占めるに至った。メインフレーム用の DRAM として 25年保証の高品質製品が求められたので、日本のメーカーは擦り合わせの技術で、高品質・高価格の半導体を作った。かくして半導体は、自動車と並ぶ日本の主要な輸出産業になった。ポーター[39]は、日本政府が支援する共同研究開発プロジェクトのほとんどは失敗に終わったとしながらも、超LSI技術研究組合は「誰もが成功と認めるおそらく唯一の事例[40]」と言っている。

この政府(通産省)によるメインフレーム偏重の産業政策は、しかしながら、長期的に見れば有害な作用を及ぼすこととなった。1980年代後半から現在にかけて、メインフレーム → ミニコン → デスクトップ・コンピューター → ラップトップ・コンピューター → ポータブル・コンピューター → ウェアラブル・コンピューターというコンピューターのダウンサイジングが始まった。メインフレームのバリュー・ネットワークに拘束された日本企業は、擦り合わせで高品質高価格の半導体を作る路線から離れられず、組み合わせ型製造法で安価に DRAM を量産する韓国企業との競争に敗れた[41]。2015年現在、韓国メーカーによる DRAM の世界シェアは八割を超えている。

もしも通産省が余計なことをしていなければ、IBM が日本のメインフレーム市場を独占する代わりに、日本のメーカーはそれよりも小型の(そして主流の)コンピューターの分野で活躍できたかもしれない。結局のところ、政府が産業を育成するという国家レベルのフォーディズムは、1970年代以降、成功した事例はないということである。官民一体のプロジェクトは持続的イノベーションを促進させるだけで、破壊的イノベーションまではできない。半導体と対照的なのは自動車である。通産省は日本の自動車会社を米国のビッグスリーよろしく三社に集約させ、大型車を生産させようとしたが、自動車会社はこれを拒否した。その後石油危機が起こり、日本の小型車は世界的に売れるようになって、今日に至っている。もしも通産省の指導に従っていたなら、半導体と同じ運命をたどったかもしれない。

1990年代の後半以降、インターネットが普及し、家電までがコンピューターのネットワークに組み込まれるようになった。藤本は「軽薄短小家電」と「ゲームソフト」を擦り合わせ型アーキテクチャーが優位を占める製品と分類し[42]、2004年の著作でソニーや任天堂を統合型のもの造りをする優秀なブランド企業として評価している[43]。ところが、スマートフォンが普及する時代になると、ソニーや任天堂は競争力を失った。部品を擦り合わせて代替不可能にする垂直統合型アーキテクチャーから交換可能な部品を組み合わせる水平分業型アーキテクチャーへのパラダイム・シフトが家電業界にも到来したのだ。

インターネットはあらゆるものを飲み込む勢いだ。擦り合わせ型産業にとって最後に残された牙城は自動車産業であるが、モノのインターネットがスマートカーを支配する時代にも、日本がこの産業で競争力を維持できるかどうかは不確かだ。将来のスマートカーは、自動運転する電気自動車というのが世界のコンセンサスである。電気自動車は構造がシンプルなので、参入障壁が低い。人工知能の分野で日本は米国に大きく遅れている。自動運転の時代になると、個人は自動車を所有する必要がなくなり、配車サービスを使うことになるが、この分野で先行しているのは、米国企業のウーバーである。ハードの面でも、ソフトの面でも、自動車が組み合わせ型アーキテクチャーに近くなりそうだ。

日本の代表的な自動車メーカーであるトヨタは、自動運転する電気自動車という破壊的イノベーションを警戒している。2012年に、グーグルの自動運転部門トップがトヨタに提携を申し入れたが、「安全に関する車の基幹システムを握られかねない」と、トヨタ技術部が猛反発し、提携は幻に終わった[44]。また、トヨタは電気自動車には消極的[45]で、MIRAI なる燃料電池車を開発して、電気自動車に対抗しようとしている。MIRAI は、その名前とは裏腹に、未来志向の次世代自動車というよりも、参入障壁を高くして既存メーカーの既得権益を守ろうとする、いわば過去に形成したバリュー・ネットワークに拘束された自動車と見る向きもある[46]。つまり、テレビ業界の既得権益をインターネットの攻撃から守るための地上デジタル放送とよく似ているというわけだ。こうした守りの経営を続けているようでは、トヨタは、ソニーがそうなったように、情報システムの覇権は米国が掌握し、端末は新興国が組み合わせ技術で安価に作る中、苦戦するということになりかねない。

こうした指摘に対して、自動車は今後も擦り合わせ型アーキテクチャーのままであるから、日本のメーカーは安泰という見解が、日本人から多く聞かれる。

飛行機や自動車は、公共の空間や道路を高速で移動し、墜落や衝突事故のリスクを常に抱えている。パソコンやデジタル家電はフリーズしても大して困らないが、飛行機やEVにバグがあると、乗客・乗員の死につながる。このため、製品のアーキテクチャー(設計思想)の再構成、制御システムの高度化、ハイレベルの品質管理が要求される。クルマに要求される高度の安全性は、新規事業者の参入障壁を高くする。また、安全、燃費、騒音、振動といった、電気製品などよりはるかに厳しい規制をクリアしなければ、製造できない。そのための開発チェック項目が数多くあり、資本力、経験、ノウハウが必要である。[47]

自転車やトラックは、組み合わせ型アーキテクチャーであるが、だからといって人命を軽視しているわけではない。擦り合わせ型アーキテクチャーでなければ安全が確保できないということはない。むしろ、電気自動車のように部品点数の少ない方がメンテナンスも容易で、故障率も低く、安全性を確保しやすい。また安全のためいくらでもコストがかけられるということはない。コストを軽視して高品質にこだわっていると、これまでの負けパターンを繰り返すことになる。

3. ポスト日本的経営への提言

部品を擦り合わせて代替不可能にする垂直統合型アーキテクチャーから交換可能な部品を組み合わせる水平分業型アーキテクチャーへ、フォーディズムからポスト・フォーディズムへ、大きな政府から小さな政府へのパラダイム・シフトがグローバルに起きる中、日本はもはや日本的経営、あるいはトヨティズムという古いパラダイムの手直しでは対処できなくなっている。本節では、日本的経営を続けることが日本人の生産性を引き下げていることを指摘した上で、ポスト日本的経営へのパラダイム・シフトを勧告したい。

3.1. 解雇を基本的に自由化すべきだ

日本的経営には、人材を長期にわたって安定的に確保できるがゆえに、企業内教育によって人材を自社に最適になるように擦り合わせて育成できるというメリットが経営者にある。労働者は、頻繁な人事異動により会社の全体を理解し、同僚との間で以心伝心的なコミュニケーション力を育みながら、ボトムアップの意思決定ができるというフォーディズムにはない力を発揮した。また、労働者は、長期雇用と年功序列賃金のおかげで安定した収入の増加を見込め、ローンを組んで住宅や車を買える、あるいは、結婚して子供を産めるば、企業も儲かるので、日本的経営は、高度成長期には、こうしたフォーディズム的な好循環によりうまくいった。

日本的経営は、長い間幅広い業界で採用された結果、長期雇用は労働者の既得権益として法的に保護されるようになった。特に、1979年10月29日に東京高裁が示した「整理解雇の四要件」の判例は、解雇コストを高め、かつ不透明化することになった。2008年3月1日から施行された労働契約法には

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。[48]

とあり、権利の濫用でないことを示すためには、使用者の都合で解雇する時、すなわち余剰人員の整理解雇に踏み切る時に、

- 人員整理の必要性(企業が客観的に高度の経営危機下にあるなど、整理解雇の必要性が認められなければならない)。

- 解雇回避努力義務の履行(役員報酬の削減、新規採用の抑制、希望退職者の募集、配置転換や出向など、整理解雇を回避するため努力しなければならない)。

- 被解雇者選定の合理性(解雇するための人選基準が合理的でかつ公平でなければならない)。

- 手続の妥当性(説明、協議、納得を得るための妥当な手順を踏んでいることが必要である)。

という四要件を満たさなければならない。だが、この基準はあいまいで、企業は容易には解雇に踏み切れない。世界経済フォーラムの「グローバル競争力レポート 2014-1015年」によると、日本は、雇用と解雇の柔軟性で、144か国中133位である[49]。この順位が示す通り、日本は労働市場の流動性が極めて低い国であり、これが日本のグローバル競争力を押し下げている。

擦り合わせ型アーキテクチャーによるフォーディズムがうまくいっている間は、メリットがデメリットを上回った。だが、擦り合わせ型アーキテクチャーが競争力を失う中、日本企業は、部分的に、組み合わせ型アーキテクチャーを採用する必要が出てきた。すなわち、日本の企業は、解雇が困難な直接雇用を控え、解雇コストがゼロの派遣労働者を採用するようになった。そして、直接雇用の特権を守るため、そのしわ寄せが派遣労働に及ぶという歪な身分階級制が、派遣労働者の士気を下げている。

私は、擦り合わせ型アーキテクチャーを全面的に否定するつもりはないが、すべての企業が擦り合わせ型アーキテクチャーを採用するという前提で解雇を規制し、日本的経営を強制するということはすべきではないと考える。そこで、解雇を基本的に自由化し、解雇が国際的に見て禁止されている限定的な場合だけを法律で禁止するネガティブ・リスト[50]方式を提案したい。そして、業務上の災害、産前産後の休業中などわずかな例外的場合を除いて、30日前の予告または30日分の解雇予告手当だけで解雇を認める労働基準法第20条を適用する[51]。もしも「終身雇用にした方が優秀な従業員を育てられる」と考えている経営者がいるなら、雇用契約で、解雇を制限する条項を入れればよい。そうすることで、擦り合わせ型アーキテクチャーを企業単位で選択できる。

解雇を原則自由化すれば、直接雇用のリスクが下がるので、派遣労働者を間接的に雇用する必要はなくなる。正規労働と非正規労働との間に本質的な区別がなくなる。転職が容易になるので、中高年が再就職できないとか、ブラック企業が逃げ場のない正社員を酷使するとか、単身赴任を強制されるとかといった問題が解消される。解雇を自由化するだけでなく、最低賃金の規制も撤廃すれば、失業率は限りなくゼロに近づくだろう。そうなれば、低所得者のための公的支援に対する財政負担が減るので、減税のための財源を確保しやすくなる。減税すれば、さらに雇用は増えるだろう。解雇規制や最低賃金規制など、労働者の権利を守る規制を廃止したほうが、かえって労働者の権利は守られるのである。

実際、2015年3月にイタリアが労働者の解雇問題を賠償金で解決できる労働市場改革に踏み切ったところ、2015年上半期の新規正規雇用者数は前年同期比で36%増加し、フルタイムの仕事も前年同期比で1.1%伸びた[52]。そして、失業率は、1年間で、13 パーセントから 11.5 パーセントという三年ぶりの低さに下落した。既に見たとおり、日本にとってイタリアは、経済成長率の低さという点で先進国の落ちこぼれの仲間であるが、日本が労働市場改革に遅れると、成長率がイタリア以下になるかもしれない。

日本でも、厚生労働省が「予見可能性の高い紛争解決システムの構築[53]」を目指し、解雇無効時における金銭救済制度を検討している。こうした違法解雇の金銭解決も、イタリアで実績が出ている以上、ないよりもあった方がましであるが、もっと抜本的な改革は、解雇が違法になるケースを減らすように、解雇を自由化することだ。安倍政権は、しかしながら、解雇の金銭解決ですら躊躇している。多分、直感的にその恩恵が労働者にとって理解しにくく、選挙受けしそうにないからだろう。だが、こうした思い切った規制緩和に踏み込まなければ、アベノミクスは成功しない。

3.2. アベノミクスはなぜ成功しないのか

アベノミクスとは、2012年12月26日に成立した第2次安倍内閣の経済政策の俗称である。「大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略[54]」の「三本の矢」がアベノミクスの内容と一般に理解されている。このうち、一本目の政策には効果があったが、二本目と三本目は、国主導のフォーディズムとしての性格が強く、日本経済を成長させているとは言い難い。「日本がデフレから脱却するために放たなければならない三本の矢は、金融緩和(調整インフレ)、財政政策(法人税・事業税減税)、構造改革(市場原理の徹底)である 」。

一本目の矢の政策が目指すのは、マネーのリスク・オンである。デフレ経済では、マネーを投資に使うよりも、金庫に入れて(あるいは預金保険で守られたノーリスクの貸し出しで)死蔵したほうが得をする。これでは経済が成長しない。アベノミクスで行われた量的金融緩和は、インフレをもたらし、実質金利をマイナスにした。実質金利がマイナスということは、預金すると損ということである。おかげで、マネーは株や不動産などのリスク資産に流れ、資産インフレをもたらした。だが、たんに既存資産の価格を押し上げるだけなら、バブルが膨らんで、破裂して、元の木阿弥ということになりかねない。日本経済が成長するには、マネーがリスク・オンになるだけでなく、人材とビジネスがリスク・オンにならなければならない。すなわち、有能な人材が起業し(人材のリスク・オン)、そこにマネーが集まり(マネーのリスク・オン)、市場原理の徹底により増えたビジネス・チャンスを活用して、事業を拡大する(ビジネスのリスク・オン)ようにならなければならない。

解雇規制によって守られた終身雇用というのは、預金保険で守られた銀行預金のようなものだ。日本人はリスクを嫌うので、マネーは大銀行の預金という安全地帯に集まって、そこでろくに活用されずに低金利に甘んじている。同様に、優秀な人材は大企業や公官庁の正規雇用という安全地帯に集まって、そこでろくに活用されずに飼い殺し状態になっている。日本経済を成長させるためには、こうした死蔵されている資源をフルに活用し、そのポテンシャルを最大限顕在化させなければならない。そして、そのためには、安全地帯をなくさなければならない。実質金利がマイナスになったことで、銀行預金が安全地帯ではなくなった。次になくさなければならない安全地帯は終身雇用である。

マネーのリスク・オン、人材のリスク・オンに続いて行わなければいけないことは、ビジネスのリスク・オンである。日本の労働生産性は、製造業よりもサービス業の方が低い。これは製造業(農業を除く)はグローバルな競争にさらされているのに対して、輸出入が困難なサービス産業はドメスティックな性格が強く、これまで政治的な思惑から規制や補助金などによって保護されてきたからだ。だが、規制や補助金で守られた安全地帯を作ってしまうと、サービス産業はそのぬるま湯につかって生産性の向上に努力しなくなってしまう。生産性を高めるためには、市場原理を徹底し、生産性の低い会社を淘汰しなければならない。

こうしたビジネスのリスク・オンは、人材のリスク・オンの後にしなければならない。なぜなら、そうしないと「雇用を守れ」だの「弱肉強食を許すな」だのと言って反対する人が出てくるからだ。終身雇用制度を前提にすると、個人を守るためには、個人が所属している事業者を守らなければならない。そこで、弱者保護という名目で、弱い個人ではなくて、弱い事業者が保護されてきた。こうした弱者保護は一番やってはいけないことだ。北欧の福祉国家は、日本以上に弱者を保護していると多くの日本人は思っているが、北欧の福祉国家は、弱い個人を保護しても弱い事業者は原則として保護しない。企業に弱肉強食の競争を行わせているからこそ、その高い収益に基づいて、個人に対して高福祉を実現することができるからだ。

だから、日本という国は、多くの日本人がそう思っているような、低福祉・低負担の米国と高福祉・高負担の欧州の中庸を行く中福祉・中負担の国ではない。日本は、弱い個人ではなくて、弱い産業を保護した結果、生産性が下がり、そのため福祉を充実させる原資が減って、低福祉・高負担の国になってしまった。負担を減らしつつ、セイフティ・ネットを強化するには、解雇規制を撤廃し、転職の自由を確保した上で、競争力のない事業者を退場させればよい。そうすれば、生産性が高まり、雇用、所得、税収が増え、不幸にして失敗した者に対する保障をも充実させることができる。弱肉強食の自由競争は弱者を虐待すると思っている人は、この点によく留意すべきだ。

政府は、たんに産業の保護をしてはいけないだけでなく、「成長産業」の育成をもしてはいけない。官僚によるターゲティング・ポリシー型の成長戦略が失敗続きであることは既に述べた。日本の終身雇用制度は、最高の人材を使って最低の結果しか出せない最悪のシステムであるのだが、実はその典型は、日本の官僚システムである。キャリア(国家総合職)には、東大法学部をはじめ、日本で最高クラスの人材が集まっているが、上意下達の官僚組織の中でルーティン・ワークを繰り返しているうちに、自ら主体的に考え、行動する能力が奪われ、無能な人材になっていく。古賀茂明[55]が言うように、「霞が関は人材の墓場[56]」である。

古賀は、官僚として在職中、行政改革担当相の下で天下り問題に取り組んだが、実は、この問題は、日本全体の終身雇用制度を廃止しなければ、単独では解決しない。官僚はピラミッド構造であるので、ほとんどのキャリアは出世競争に敗れるが、彼らを解雇できないので、天下りという形で処遇の面倒を見なければならない。その結果、必要もない天下り先が作られたり、行政と癒着する企業ができたりした。同じような現象は大企業にも見られる。出世競争に敗れた中高年社員を出向させるため、あまり必要性のない子会社が設立されたり、無意味な部署が作られたりしている。ある組織が必要としない人材でも、他の組織が必要とすることはある。従業員として手に負えない反逆児も、経営者としては有能かもしれない。転職と起業が容易になれば、役所や企業が活用できない人材にも、高い付加価値を生み出すチャンスが与えられるようになる。

3.3. 日本人は変われるのか

藤本は、擦り合わせは日本人のDNAに刻み込まれた能力ではないと言っている。私もこの見解に同意する。

日本の強みが「すり合わせ」にある,という説が有名になった結果,黙っていても日本はすり合わせが強い,という誤解が広まった.日本が「すり合わせ」に強くなったのは,「不足のトレーニング(例:空気の薄い国のランナーが強くなった)」の結果であって,日本人のDNAにすり合わせ能力が備わっているわけではない.[57]

藤本は、現場で擦り合わせの能力を高めるトレーニングが必要だという趣旨でこう言っているのだが、「日本人のDNAにすり合わせ能力が備わっているわけではない」のなら、擦り合わせを放棄することもできるということでもある。擦り合わせから組み合わせへとパラダイムが変わる中、日本人は古いパラダイムと心中しなくてもよいということだ。

日本的経営も擦り合わせアーキテクチャーも歴史が浅く、日本人の伝統と呼べるものではない。では古代から続く日本人の伝統とは何か。逆説的に言うなら、それは伝統を変えるという伝統である。私は、「なぜ日本人は幼児的なのか」で、日本人の幼児的心性を指摘したが、幼児的であることは必ずしも悪いことではない。一般に年寄りになるほど、頑固になり、環境の変化に適応できないが、幼児は可塑性に富み、好奇心旺盛で、珍しいものを見つけるとすぐそれを真似し、自分の世界で独自のミニチュアを作る。

古代以来の日本の歴史を振り返ろう。日本は中国の先進文化を積極的に取り入れたが、決してそのまま模倣しなかった。漢字にせよ、仏教にせよ、日本独自の改作を施して、自家薬籠中の物とし、中国文化とは異なる独自の日本文化を育んだ。近代になってヨーロッパ人が東アジアに来た時、中華思想の中国も事大主義で中国に追従していた朝鮮も、日本ほど熱心にヨーロッパの先進文明を学ぼうとしなかった。日本は、その好奇心と柔軟さのおかげで、いち早くヨーロッパの模倣に成功し、アジアで最初に近代化した国になった。

米国が世界の覇権国家として台頭すると、米国で流行していたテイラー主義やフォーディズムを模倣し、日本的経営の礎を築いた。ドイツがいち早く世界恐慌から抜け出すと、日本はドイツの国家社会主義を模倣した。ドイツとともに第二次世界大戦に敗北すると、戦勝国となった米国が押し付けた民主主義を素直に受け入れた。マッカーサー[58]は、打倒鬼畜米英を叫んでいた軍国主義の日本人が、終戦後一転して米国の民主主義を絶賛する平和主義者になったのを見て「日本人は十二歳の少年のようだ[59]」と言った。これは、教育次第でどうにでもなる日本人の可塑性の高さを述べたもので、侮蔑的な意図の発言ではなかった。

日本人は、今でも柔軟さを失っていない民族であると私は信じている。日本人は、かつてフォーディズムを模倣して、「日本的経営」と呼ばれる日本独自の経営スタイルを確立した。フォーディズムが時代遅れとなり、ポスト・フォーディズムの時代になった以上、いま私たちがすべきことは、ポスト・フォーディズムのお手本であるシリコン・バレーの経営と雇用のスタイルを模倣し、それを日本に合ったシステム、あえて名付けるならば「ポスト日本的経営」に改作することだ。日本人は、基礎的な能力が高い民族なのであるから、情報社会にふさわしいパラダイムに準拠すれば、その能力にふさわしい生産性の高さを達成できるはずだ。

4. 参照情報

- 藤本隆宏『生産システムの進化論―トヨタ自動車にみる組織能力と創発プロセス』東京: 有斐閣, 1997.

- 藤本隆宏『能力構築競争 日本の自動車産業はなぜ強いのか』中央公論新社, 2003.

- 藤本隆宏『日本のもの造り哲学』東京: 日本経済新聞社, 2004.

- 野口悠紀雄『1940年体制』増補版版. 東洋経済新報社, 2010.

- クレイトン・クリステンセン『イノベーションのジレンマ』翔泳社; 第1版 (2001/7/3).

- クレイトン・クリステンセン, マイケル・レイナー『イノベーションへの解』翔泳社; 第1版 (2003/12/12).

- ↑文部科学省生涯学習政策局政策課調査統計企画室『国際成人力調査(PIAAC)調査結果の概要』2013. p. 5.

- ↑文部科学省生涯学習政策局政策課調査統計企画室『国際成人力調査(PIAAC)調査結果の概要』2013. p. 8.

- ↑文部科学省生涯学習政策局政策課調査統計企画室『国際成人力調査(PIAAC)調査結果の概要』2013. p. 12.

- ↑Organisation for Economic Co-operation and Development. “OECD Skills Outlook 2013 – First Results from the Survey of Adult Skills.”

- ↑Organisation for Economic Co-operation and Development. “Level of GDP per capita and productivity.”

- ↑日本生産性本部『日本の生産性の動向 2015年度版』p. 30.

- ↑日本生産性本部『日本の生産性の動向 2014年度版』p. 31.

- ↑International Monetary Fund. “World Economic Outlook Database October 2015.”

- ↑World Bank. “Real Historical Gross Domestic Product (GDP) and Growth Rates of GDP.”

- ↑Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD Employment Outlook 2015. p. 77.

- ↑カップ, ロッシェル(Rochelle Kopp)は、日本のビジネスに焦点を置いた国際的コンサルティング会社であるジャパン・インターカルチュラル・コンサルティング社の創立者兼社長。著作に『日本企業の社員は、なぜこんなにもモチベーションが低いのか?』など。

- ↑アンガージュマン(フランス語 engagement)とは、自由な存在者が、政治や社会の問題の解決に進んで参加し、自己を拘束して、行動に責任を取ることである。もともとは、たんに契約や拘束一般を意味する言葉だったが、第二次大戦後、サルトルが、政治や社会の問題から目を逸らしていた第二次世界大戦前の作家たちの無責任性を厳しく追及して、この語を実存主義的な文脈で使うようになった。

- ↑サルトル, ジャン=ポール・シャルル・エマール(Jean-Paul Charles Aymard Sartre, 1905年6月21日 – 1980年4月15日)は、フランスの哲学者、小説家、劇作家で、実存主義者として知られ、晩年マルクス主義に傾倒した。主著に『存在と無L’Etre et le néant』(1943年)、『弁証法的理性批判Critique de la raison dialectique』(1960年)など。

- ↑ロッシェル・カップ. “実はモチベーションと生産性が低い日本人――理由はこれだ.” ハフィントンポスト. 2015年02月03日.

- ↑Kopp, Rochelle『日本企業の社員は、なぜこんなにもモチベーションが低いのか?』第1版 ed. クロスメディア・パブリッシング(インプレス), 2015. p. 39-42.

- ↑日本的経営(Japanese management culture)とは、新卒一括採用、終身雇用、年功序列、企業別労働組合、労使協調、経営福祉主義、稟議制度、ボトムアップの改善、頻繁な人事異動、擦り合わせと作り込み、株式持合、長期的な利益の重視、系列、メインバンク制などによって特徴付けられる日本特有の経営の在り方で、1920年代に採用されたフォーディズムの日本的変容である。トヨタにおいて典型的に見られたため、フォーディズムに対して、トヨティズムと呼ばれることもあるが、フォーディズムの域を出るものではない。

- ↑アベグレン, ジェームズ・クリスチャン(James Christian Abegglen, 1926年 – 2007年5月2日)は、米国の経営学者である。1958年に『日本の経営The Japanese Factory』を出版し、日本企業の経営手法を「日本的経営」として特徴付け、「終身雇用 Lifetime Commitment」という言葉を生み出した。

- ↑テイラー, フレデリック・ウィンズロー(Frederick Winslow Taylor, 1856年3月20日 – 1915年3月21日)は、米国の経営学者で、科学的管理法の発案者である。

- ↑科学的管理法(Scientific Management)とは、テイラーが提唱した労働者管理の方法論である。経験と勘に頼る従来の成行き管理を退け、時間研究による標準時間と作業量の設定、課業の設定、成功報酬の導入、計画と執行の分離などを行い、生産性を高めようとした。

- ↑フォーディズム(Fordism, フランス語 Fordisme)とは、パターナリスティックな労使協調によって大量生産と大量消費を可能にする二十世紀の資本主義のあり方である。アントニオ・グラムシ(Antonio Gramsci, 1891年1月23日 – 1937年4月27日, イタリアのマルクス主義思想家)が考案し、レギュラシオン理論で重視された。米国の自動車製造会社、フォード社は、部品の規格化や分業による大量生産で生産性を高め、それによって労働者の賃金を上げ、労働者が自動車を買えるようにした。レギュラシオン理論では、こうしたマクロ経済的な側面が重視される。

- ↑フォード, ヘンリー(Henry Ford, 1863年7月30日 – 1947年4月7日)は、米国の実業家で、自動車会社フォード・モーターの創設者である。フォーディズムと呼ばれる経営スタイルの創造者。反ユダヤ主義の人種差別者でもあった。

- ↑パターナリズム(paternalism)とは、父が子供に対してするように、指導者は、従属者の意に反してまでもその行動に介入し、従属者の福祉を向上させるべきだと考える立場である。ラテン語の pater(パテル、父)に由来し、家父長主義、父権主義、父親主義などと訳される。対義語はマターナリズム(母権主義, maternalism)。

- ↑レーニン,ウラジーミル・イリイチ(Влади́мир Ильи́ч Ле́нин, 1870年4月22日 – 1924年1月21日)は、ロシアの革命家、政治家で、ソビエト連邦およびソ連共産党(ボリシェヴィキ)の初代指導者である。

- ↑野口悠紀雄(のぐちゆきお、1940年12月20日 – )は、日本の経済学者で、著作に『1940年体制』や『「超」整理法』がある。

- ↑野口悠紀雄『1940年体制』増補版版. 東洋経済新報社, 2010. p. 22.

- ↑藤本隆宏『生産システムの進化論―トヨタ自動車にみる組織能力と創発プロセス』東京: 有斐閣, 1997. p. 100.

- ↑藤本隆宏『日本のもの造り哲学』東京: 日本経済新聞社, 2004. p. 17.

- ↑藤本隆宏『能力構築競争 日本の自動車産業はなぜ強いのか』中央公論新社, 2003. p. 98.

- ↑Boyer, Robert. “Du Fordisme au Toyotisme .. : ou lorsque l’élève dépasse le maître,” in Emploi et relations industrielles au Japon. Paris : L’Harmattan, ISBN 2738424333. 1994. p. 47-56.

- ↑パラダイム (paradigm)とは、科学者にとって模範となるような範例のこと。クーンが『科学革命の構造』で使ったキーワード。後にクーンは、この用語が曖昧であったことを反省して、専門図式 (disciplinary matrix) という表現を提案したが、これは流行しなかった。現在では、パラダイムという言葉は、時代を画すような思考の枠組みというような広い意味で、自然科学のみならず、他の学問分野や技術やビジネスの分野でも使われている。

- ↑ロッシェル・カップ. “日本企業を弱体化させる人事異動制度.” ハフィントンポスト. 2015年02月17日.

- ↑ヘイズ・リクルートメント・ジャパン株式会社. “世界31カ国における人材の需給効率調査:「人材ミスマッチ」2年連続悪化、日本は「アジア・太平洋地域で最も人材が探しにくい国」.” 2015/11/12

- ↑“Japan’s talent mismatch remains one of the biggest challenges this year, increasing from 9.5 last year to the highest score possible of 10. The significant gap between the skills employers need and those available continues to severely affect the labour market, with barriers restricting labour market flexibility and rising wages adding to the pressure. Though talent mismatch remains a huge obstacle for Japan’s continued momentum, positivity around labour market reform, together with some improvement in participation rates, will support a continued positive outlook.” Hays plc. The Hays Global Skills Index 2015. p. 28.

- ↑レギュラシオン理論(フランス語 théorie de la régulation)とは、市場経済の不安定さを、新古典派経済学のように市場経済の自己調節機能にのみ委ねるのでもなければ、ケインズ経済学のように財政政策にのみ委ねるのでもなく、社会的制度による調整で対応しようとする経済理論のことである。レギュラシオンは規制ではなくて、調整という意味。マルクス主義もケインズ的な財政政策も機能しなくなった1970年代に、フランスの左翼エコノミストたちによって提唱された。

- ↑持続的イノベーション(sustaining innovation)とは、従来の価値基準のもとで持続的に改善と改良を繰り返すイノベーションのことである。企業が大企業化するプロセスでよく見られ、結果として顧客が望む以上に高価格・高性能な商品を作り、破壊的イノベーションによって、経営が破壊される素地を作りやすい。持続的イノベーションによって進歩する技術は、持続的技術と呼ばれる。

- ↑バリュー・ネットワーク(value network)とは、経営者が投資家や顧客との間に作り上げる価値のしがらみで、作っている製品の技術的パラダイムに基づく経営的なパラダイムである。クリステンセンなどが経営学の分野で使う術語。企業が大きくなるにつれて、バリュー・ネットワーク による拘束が強くなり、変化に迅速に適応できなくなる。

- ↑破壊的イノベーション(disruptive innovation)とは、従来の価値基準及びそれに基づいて成功した企業の経営を破壊するイノベーションであり、新しい価値基準、新しい市場のもとで評価される商品を作り出す。クリステンセンが有名にした用語。“disruptive”は、分離を意味する接頭語“dis”と切断を意味する“rupt”から成り立ち、断絶的イノベーションとも訳せる。つまり、このイノベーションはたんに古いパラダイムを破壊するだけでなく、それと断絶した、つまり共約不可能な新しいパラダイムを作り出す。ここでは定訳に従うが、破壊的創造という両面を持っていることに留意したい。

- ↑クリステンセン, クレイトン(Clayton M. Christensen, 1952年4月6日 – )は、ハーバード・ビジネス・スクール教授で、破壊的イノベーションの理論で著名。

- ↑ポーター, マイケル・ユージーン(Michael Eugene Porter、1947年5月23日 – )は、米国の経営学者で、ファイブ・フォース分析やバリュー・チェーンの提唱などの競争戦略論で知られる。著作に『競争優位の戦略―いかに高業績を持続させるか』など。

- ↑ポーター, マイケル・E, 竹内弘高『日本の競争戦略』東京: ダイヤモンド社, 2000. p. 17.

- ↑湯之上隆『日本「半導体」敗戦』東京: 光文社, 2009. p. 40.

- ↑藤本隆宏『能力構築競争 日本の自動車産業はなぜ強いのか』中央公論新社, 2003. p. 90.

- ↑藤本隆宏『日本のもの造り哲学』東京: 日本経済新聞社, 2004. p. 324-325.

- ↑日本経済新聞. “トヨタ・グーグル、幻の提携(ルポ迫真).” 2015/1/7 3:30

- ↑産経新聞(MSN産経west).“【経済裏読み】トヨタがEVに乗り切れない理由 浸透すれば帝国が崩壊する?.” 2012.9.29 18:00. 同じ傾向はホンダにも見られる。日産は電気自動車に積極的だが、フランス政府は日産を国有企業化しようとしており、日本の企業というよりも、フランス企業とみなされるべきだ。日本の既存の自動車メーカーで、電気自動車に熱心なのは、「i-MiEV(アイミーブ)」を手掛ける三菱自動車ぐらいだ。

- ↑ホリエモンドットコムブログ. “ホリエモン水素自動車で延命するトヨタ、心中する政府を批判.” 2015年10月26日.

- ↑尾崎弘之. “B787のトラブルで考えるEVの「安全性」と「付加価値」.” 日経ビジネスオンライン. 2013年2月27日(水)

- ↑総務省行政管理局. “労働契約法.”

- ↑The World Economic Forum. “Global Competitiveness Report 2014-2015.” p. 227.

- ↑ネガティブ・リスト(negative list)とは、原則として規制がない中で、例外として禁止されている対象を列挙し、それ以外は許可するという方法で作成された一覧表である。もともとは、輸入制限品目表という意味で使われたが、現在は幅広い意味で使われている。

- ↑“使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告しない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。” 労働基準法 第20条. 将来的には、米国で一般的な 2 weeks notice にすることも考えてよい。

- ↑Italy24. “Italy’s permanent work contracts increase by 36% in the first half.” 11 Aug 2015.

- ↑“労働紛争の終局的解決手段である訴訟が他の紛争解決手続と比較して時間的・金銭的負担が大きいこと等から訴訟以外の解決手続を選択する者もあり、その場合には、訴訟と比較して低廉な額で紛争が解決されていることや、労使双方の事情から解雇無効判決後の職場復帰比率が低いこと等の実態があることから、「あっせん」「労働審判」「和解」事例の分析・整理の結果や諸外国の関係制度・運用に関する調査研究結果も踏まえつつ、透明かつ公正・客観的でグローバルにも通用する紛争解決システムを構築する必要がある。このため、解雇無効時における金銭救済制度の在り方(雇用終了の原因、補償金の性質・水準等)とその必要性を含め、予見可能性の高い紛争解決システム等の在り方についての具体化に向けた議論の場を直ちに立ち上げ、検討を進め、結論を得た上で、労働政策審議会の審議を経て、所要の制度的措置を講ずる。”『日本再興戦略』改訂2015. 首相官邸. “アベノミクス成長戦略で、明るい日本に!” 平成 27 年6月 30 日. p.68-69.

- ↑「日本経済再生に向けた緊急経済対策」について. 平成25年首相官邸ホームページ

- ↑古賀茂明(こがしげあき, 1955年8月26日 – )は、日本の元通産(経産)官僚で、官僚や東電の批判で知られる。著作に『日本中枢の崩壊』や『官僚の責任』など。

- ↑古賀茂明『日本中枢の崩壊』東京: 講談社, 2011. p. 107. p. 170

- ↑藤本隆宏, 松木則夫.“「すり合わせ・作り込み」分野、取り纏め案.” 総合科学技術・イノベーション会議 – 内閣府.

- ↑マッカーサー, ダグラス(Douglas MacArthur, 1880年1月26日 – 1964年4月5日)は、米国の軍人。1945年8月から1951年4月まで連合国軍最高司令官として日本占領に当たった。

- ↑“If the Anglo-Saxon was say 45 years of age in his development, in the sciences, the arts, divinity, culture, the Germans were quite as mature. The Japanese, however, in spite of their antiquity measured by time, were in a very tuitionary condition. Measured by the standards of modern civilization, they would be like a boy of twelve as compared with our development of 45 years.” Billias, George Athan. American Constitutionalism Heard Round the World, 1776-1989: A Global Perspective. NYU Press, 2011. p. 295.

ディスカッション

コメント一覧

ルクセンブルクは外国から入り込んで働く外国人が多く、終業後はまた元の外国に帰る人が多いからトップなわけですね。

ルクセンブルクのような小国は、越境労働者の割合が高いため、労働生産性や一人当たりGDPは高くなります。しかし、G7諸国のような大国では、越境労働者の影響は小さい。だから日本の労働生産性がG7諸国の中で最低という事実は深刻に受け止めなければならない現実なのです。

日本の労働生産性が低いのは、高品質のせいという主張はよくなされますが、もしも日本の商品の高品質が顧客のニーズに合っているなら、値上げしても売れるはずで、その場合、労働生産性が向上します。値上げしないのは、そうすると売れない、つまり顧客が望んでいない高品質であるからか、実際には売れるのに経営者がそれを見落としているかのどちらかです。前者の場合、経営者は不必要な高品質化を避けるべきです。どちらにせよ、経営の問題ということになります。

デフレからの脱却は、日本経済再生の必要条件であって、十分条件ではありません。アベノミクスでインフレ率はプラスになったものの、労働生産性が改善しないのは、アベノミクスには成長戦略はあっても、構造改革がないからです。

ビデオの中でも言いましたが、日本には日本的経営を前提にした法制度や社会保障制度があるので、それを変えない限り、個々の経営者の努力にも限界があるということです。

政府がまずやるべきことは、解雇の金銭解決制度を作り、雇用主が合法的に従業員を解雇できるルールを作ることです。