天皇と日食

かつて、中世の日本には、日食/月食に際して天皇の御所を席で裹む風習があった。なぜこのようなことが行われたのか。私は、以前、アマテラス=卑弥呼説に基づいて、天皇の起源がスケープゴートにあったことを主張したが、この観点から、この問題に答えてみたい。

1. 日食/月食に御所を席で裹む作法

1221年に順徳天皇が完成させた有職故実の書『禁秘抄』によれば、日食と月食の時には、天皇の御座所の御簾は下ろされ、御殿は席(むしろ)で裹(つつ)まれた。公家たちも、御所に来て参籠したが、とりわけ籠もらなければいけなかったのは天皇である。

なぜこのような裹みと籠もりが必要だったのだろうか。黒田日出男氏は、「こもる・つつむ・かくす」と題した論考の中で、「この行為の目指すところは、天皇に、日食・月食の放つ妖光を当てないようにすることなのであった[2]」と説明している。

たしかに、『禁秘抄』には、「天子殊に其の光にあたりたまはず、蝕の以前・以後と雖も、其の夜光に当りたまはず、日・月これ同じ、席をもつて御殿を裹み廻らし、供御ごとく其の光に当らず」とあるから、そのような解釈も可能ではあるが、ここから光を邪悪視していたことは、直接には読み取れない。「妖光」というのは、あくまでも黒田氏の解釈である。

もしも、黒田氏が言うように、天皇が日食/月食の放つ妖光を忌避していたというのであれば、皆既日食/月食の時で、光が完全に遮断される間は、御簾を上げたり、外に出たりしてもよいはずだ。しかし、そのような習慣はなかった。

黒田氏は、「日食・月食に際しての天皇の御所を席で<裹む>作法が、自然秩序の異変などの<穢れ>から<王>としての天皇を守ろうとするものであった[3]」と言うのであるが、ケガレは、死や病など、光よりもむしろ闇を連想させる事象を指す言葉である。

民俗学では、「ケガレ」を「気枯れ」と解釈することが多い。古代人は、気を生命力とみなしていた。気が枯れると人は死ぬという論理でいくならば、日食や月食は、太陽や月の生命力である光が枯れていくから、太陽や月の死ということになる。日食や月食の光を穢れとみなすよりも、光が枯れていくことを穢れとみなすほうが自然なのではないだろうか。

2. 天人相関説による解釈

私は、日食/月食に際して天皇の御所を席で裹む作法を、天人合一説/天人相関説に基づいて解釈したい。天人合一説/天人相関説とは、天と人(とりわけ君子)を同一視し、相関させる中国の思想で、日本の思想にも影響を及ぼした。日本神話において、天皇は太陽神(アマテラス)の子孫とみなされ、月神であるツクヨミは、太陽神に準ずる存在とされている[4]。日食/月食で、太陽と月が、一時的にであれ、姿を隠すときには、君子やそれに準じる人たちもまた、同様に姿を隠さなければならない。

黒田氏の妖光忌避説では説明できないが、天人合一説/天人相関説ならば、うまく説明できる事例がある。以下の『吾妻鏡』の寛元四年(1246年)正月の記載がそうである。

今日、申酉の間、蝕あるべきの由、諸道これを勘申すと雖も、窮冬其の沙汰あり、右大將家の建久九年正朔日蝕の時の例に任せて、御所を裹まれず、隨つてまた、蝕正現せず、もしくは他州の事かと云々。[5]

[現代語訳:今日の夕方頃日食が起きる理由を、道士たちは調べて申し上げたが、12月にその知らせはあり、建久九年正月の頼朝の時の例に倣って、御所を裹まなかった。したがってまた、日食も正現しなかった。あるいは、他所での出来事かと云々。]

なぜ、御所を裹まなかったことが原因で、日食が正現しなかったのか。黒田氏は、「この記事の理解は難しい[6]」と言うが、たしかに、妖光忌避説ではこの記事は理解できない。しかし、天人合一説/天人相関説ならば容易に理解できる。天と人が相関しているのだから、地上の太陽である君主を裹まなければ、天上の太陽も裹まれないはずであり、実際にそうなった。これが、この記事の言わんとするところであろう。

3. 穢れと裹み

この解釈だと、御殿を裹むことは、御殿を穢れから守るというよりも、むしろ御殿を穢れとして扱うことになるのではないかと訝かる向きもあるだろう。天皇を穢れとして扱うのはけしからんという常識は理解できるが、天皇を絶対的な清浄として穢れに対置するのは、近代の絶対主義的君主の思想であって、古代や中世においては、天皇は、穢れた存在と不可分の関係にあった。

ここで、なぜ御所を「つつむ」時、「裹む」という漢字が使われているのかを考えてみよう。「裹」は、衣と果から成り立つ会意文字で、白川静氏によれば、果を衣中に加えるのは、死喪のとき行った魂振り儀礼において、招魂するためであり、裹と同じ構造法をとる漢字(哀・襄・衰)は、みな、死者の衣襟に、それぞれの呪具を加え、また呪儀を行うという意味を持つ[7]。

裹屍(かし=屍を包む)や裹革(かかく=馬革で屍を包む)といった熟語が示すように、裹は、死体を包む時に使う字である。御所が裹まれたということは、御所が穢れから守られるべき清浄であるというよりも、むしろそれ自体が穢れになったということを外部に対して示しているのではないだろうか。

黒田氏は、「こもる・つつむ・かくす」の中で、さまざまな裹頭(かとう=覆面)姿の人々を紹介しているが、裹頭姿の人々は、乱暴狼藉をはたらく僧兵、癩者(ハンセン病患者)、宿の長吏(犬神人、但し、後に「穢多」ないし「非人」と呼ばれて差別された人々)など、いずれも浄ではなくて穢に属するとみなされた人々ばかりである。

黒田氏は、彼らが、「<穢れ>の中世的秩序を可視的・身体的に表現していたのであって、彼らのシンボリックなスタイルでの、境界的な存在の仕方そのものが、中世社会の秩序の特有な身体性を表現している[8]」ことを正しく指摘しているのに、なぜ同じことを天皇や将軍に対しても当てはめないのか。それは、黒田氏が、天皇や将軍は、穢に対する浄、境界的存在に対する中心的存在のはずだという近代的な先入観に拘束されていたからであろう。

4. 古代における日食と天皇の関係

黒田氏によると、日食/月食に際して天皇の御所を席で裹む作法に言及した最古の記録は、藤原実資が残した日記『小右記』の長元2年(1029年)8月1日の記事にある。安倍晴明(没年1005年)のような、優れた陰陽師のおかげで、当時、既に日食の時期を正確に予測することができたことが窺える。

日食/月食の時期を予言することができなかった古代には、こうした作法は不可能であるが、日食/月食という太陽/月の死と天皇の死を重ね合わせる天人合一説/天人相関説的思想はあったと考えることができる。なぜならば、『日本書紀』には、天皇や天皇に準じる貴人の死と天変地異が関連づけられて述べられているからである。

井沢元彦氏や安本美典氏が、248年頃の卑弥呼の死と247年3月24日(あるいは248年9月4日)の皆既日食を、天人合一説/天人相関説に基づいて関連付けたことはよく知られている。また、もしもアマテラスを卑弥呼と解釈するならば、『古事記』や『日本書紀』に見える岩戸隠れの神話は、このときの出来事と関係があるということになる。しかしながら、これには反論もあって、邪馬台国の位置が北九州であれ、畿内であれ、247年3月24日にも248年9月4日にも、皆既日食は観測されなかったのではないかということが指摘されている。

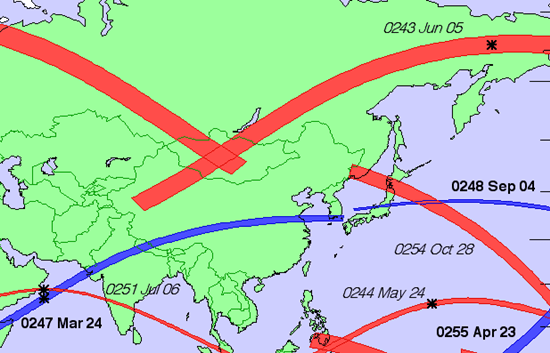

以下の画像は、NASAのサイトにある、Fred Espenak が作成した、241-260年における世界の日食の軌跡を描いた図のうち、日本周辺の部分を切り取ったものである。

この図では、247年3月24日の皆既日食観測可能地帯は、対馬あたりまでしか来ていないし、248年9月4日の皆既日食観測可能地帯は、出雲沖合いの北の方までしか来ていない。だが、皆既日食観測可能地帯の周辺には、部分日食観測可能地帯が広範囲にわたって広がっているので、二回とも、西日本では、部分日食が見られたであろうということが推測できる。日食率は、247年では95%、248年では93%と推定されている。

また、もしもこの図が正確ならば、247年3月24日に、対馬では、日没時に皆既日食が観測されたはずである。対馬国は邪馬台国の支配下にあったので、日食があったという事実は当時の邪馬台国の人々は認知したはずである。また、このときの皆既日食は、朝鮮半島や中国でも観察されたわけだから、『日本書紀』の編者が、外国からの知識を活用し、天岩戸神話を作ったということも考えられる。部分日食でも、薄い雲を通してなら、肉眼で確認できる。

『日本書紀』の巻第二十二には「日有蝕尽之」というように、皆既日食について記載した箇所がある。すなわち、628年4月10日に日食が起こって、数日後に推古天皇(アマテラスと同様に女性)が崩御したというのである。このときの日食は、現在の計算では、部分日食だったと推定されているのだが、どうも『日本書紀』の編者は、《太陽の死》と《天皇の死》を結びつけることで、天皇が日神の化身だという印象を読者に与えようとしているようだ。だから、実際には部分日食でしかなかったものを皆既日食のように大げさに書いたのであろう。

天皇は、古代においては、日和見人(ひよりみびと)すなわち暦の支配者として認識されていた[10]。だから雲の上の出来事と雲の上の人々が関連付けられたことは、ごく自然なことである。日食/月食に際して天皇の御所を席で裹むことは、天皇を一時的に穢れとして扱うことになるが、それは、天皇をはじめとする貴人たち、殿上人(てんじょうびと)を天上人として扱うことでもあったと考えるならば、決して天皇等を貶める行為ではなかったということができる。

5. 追記:2009年7月の皆既日食

2009年7月22日に、以下の図に示されるように、インド、ネパール、バングラデシュ、ブータン、ミャンマー、中国、日本の一部を皆既日食帯が通過した。

BBCは、このとき南アジアで行われた風習を次のように紹介している。

ネパールでは、当局は、その日に備えて、生徒たちに悪影響が及ぶことを避けるためにすべての学校を閉鎖したとカトマンドゥーのBBCジャーナリスト、Joanna Jolly は言う。デリーの親は、日食中に食べ物の用意をすることは不吉であるというヒンドゥー教の教えにより、学校で朝食を食べさせない。また、日食は胎児に悪影響を及ぼすという信仰に基づき、妊娠した女性は屋内に留まるように忠告されている。[11]

これらの習俗は、妖光忌避説的に説明できると思うかもしれないが、私は、天人相関説的に説明できると思う。皆既日食は、天空に開いた黒い穴に見える。それは、この世とあの世を結ぶ通路の入り口として、女陰や口と容易に同一視される。これらは、胎児や子供をあの世とこの世の境界上の両義的存在と認知することに起源を持っているのだろう。また、ヒンドゥー教では、イスラム教徒は異なって、夜間に断食を行い、朝、その断食を解く(break-fast)。「日食中に食べ物の用意をすることは不吉であるというヒンドゥー教の教え」はこれと同じ考えに基づくのだろう。

6. 参照情報

- ↑Saigen Jiro. “京都御所 清涼殿 昼の御座と御帳台.” 9 April 2016. Licensed under CC-0.

- ↑黒田 日出男.『王の身体 王の肖像』平凡社 (1993/3/1). p. 26.

- ↑黒田 日出男.『王の身体 王の肖像』平凡社 (1993/3/1). p. 26.

- ↑『古事記』では、アマテラスはイザナギの左目から、ツクヨミは右目から生まれたということになっている。但し、ツクヨミは、アマテラスに比べると、格段に存在感がない。

- ↑「今日申酉間、可有蝕之由、諸道雖勘申之。窮冬有其沙汰、任右大將家建久九年正朔日蝕時之例、不被裹御所、隨而又、蝕不正現、若他州事歟〈云云〉」高橋 秀樹 (編集)『吾妻鏡(三)』和泉書院; 新訂版 (2018/9/25). 寛元四年・正月一日.

- ↑黒田 日出男.『王の身体 王の肖像』平凡社 (1993/3/1). p. 31.

- ↑白川静.『字通』平凡社; 普及版 (2014/3/20).

- ↑黒田 日出男.『王の身体 王の肖像』平凡社 (1993/3/1). p. 31.

- ↑Fred Espenak. “Total and annular solar eclipse paths" NASA/GSFC. 2003年7月.

- ↑宮田 登.『日和見―日本王権論の試み』平凡社 (1992/10/1).

- ↑“In Nepal, authorities shut all schools for the day to avoid exposing students to any ill-effects, says the BBC’s Joanna Jolly in Kathmandu. Some parents in Delhi kept their children from attending school at breakfast because of a Hindu belief that it is inauspicious to prepare food during an eclipse, while pregnant women were advised to stay inside due to a belief that the eclipse could harm a foetus." BBC. “Asia watches long solar eclipse." Wednesday, 22 July 2009.

ディスカッション

コメント一覧

食というものの意味として、インドの占星術上における意味合いなども含めて、神との関係における食の意味あいから考えてみたとき、天皇家に伝わる儀礼の意味は明確なものになるような気がします。食のときには、神事を行うべきではないというのが、神の叡智として伝えられています。日本の神道には、神はいませんが、それでも、天皇家という存在が、日本における特殊な位置づけにあるがゆえに、神の叡智にふれることが多くあった可能性は高く、それを儀礼として位置づけていくことになったのかもしれません。禁忌を伝えるとき、それを守りやすいように伝えることも知恵といえるでしょう。

「日本の神道には、神はいません」

神道には、一神教におけるような神はいませんが、多神教的な神なら、それこそ八百万(やおよろず)はいるでしょう。日本人は古来神を信仰してきたし、だからこそ、それを神道というのです。

もうすぐ日本でも日食が観測されますが、現在の皇室では何らかの儀式や祭事などを行うのでしょうか?日食の日に「皇居で祭事をした」などとは聞いた事はないのですが?もう科学的に解明されたはずなので、現在の事情はどうなのでしょうか?

冒頭で「かつて、中世の日本には、日食/月食に際して天皇の御所を席で裹む風習があった」と書いたとおり、現在では、既にこの風習は廃れています。

日食が昨日観測されましたが、外国(アジア圏)では加持祈祷や儀式、祭りを行っている国や地域はありますか?昔の風習でもかまいません。昔、中国や韓国では吉兆・凶兆とみなしていたのでしょうか?

2009年7月22日の日食に関して追記を加えました。

邪馬台国の時代は隣国の三国史記を読むとよく日食が出ています。特に百済本紀には多いですね。面白いのは新羅本紀で、日本人が邪馬台国を九州や大和だと言うのが不思議です。隣国の歴史書をあまり日本の人は読まないのですね?

斉藤国治さんの『古天文学の道―歴史の中の天文現象』(202頁)によると、三国史記における星食記録は、中国の古典にある記事の写しを除けば、不審(間違い)とのことです。ちなみに、日本最古の正しい星食記録は640年2月4日夜におきたアルデバラン(おうし座α星)の食(日本書紀巻23)であり、新羅の記録より29年早いそうです。

春日大社の宮司さんが、著書の中で何かの祭祀の前に葬儀が出来て、「けがれる(氣か枯れる)ので今は行けない」 丁寧に説明したと書いてありました。けがれは汚れでなく、氣が枯れるのだそうです。

「光を失わないため」で合ってると思います。

裹みや籠もりをしないと光が失われるということですか。

浅学ですが、天皇、みかど、卑弥呼と言う にはどうしても鏡、天照大神、光を連想します。

食は光が失われる訳ですし、中国インドでは、食の起きるポイント(黄道と白道の交点)を「羅ごう」、「計都」と言ったそうです。これらが太陽と月を喰らうため追い回しているので食が起きる、と。

光の子であれば、親が光を失い、それが何時明けるとも分からなければ、シールドを張るのかな、と思いました。

月の光だと月読でしょうか、その辺り分かりません。

親が光を失う時、子がシールドを張ることでなぜ親が光を回復すると考えるのか、その根拠についてもう少し説明してください。

月読尊(つくよみのみこと)の「つく」は月の古語で、「よみ」は一つずつ数えることなので、この神の名は月齢を数えるという意味を持っています。昔の日本は太陰暦なので、暦の神と言ってよいでしょう。暦を定めることは天皇の伝統的な役割で、日本神話であまり存在感のない月読尊が、天照大神や素戔嗚尊と並んで伊奘諾尊の三貴子の一人とされたのはそのためでしょう。

『日本書紀』には、口から多くの食べ物を吐き出して饗応しようとした保食(うけもち)神を月読が切り殺したため、姉の天照が激怒し、弟とはもう会わないと言ったのがもとで、太陽と月とは時を隔てて空に出現するようになったという伝承があります。一日中太陽が照っていたなら、もっと多くの作物が実り、食べ物も豊富であったに違いないという古代人の想像でできた神話と考えられます。

この話は、素戔嗚尊の狼藉に怒った時の天照の話によく似ています。太陽が沈み、夜になると月が可視化するという現象は、いわば定期的に繰り返される太陽の死です。昼と夜は生と死の関係にあり、そのそれぞれに対して日食と月食は生に対する死の関係としてみなすことができます。

月読の解説有り難うございます。

親が光を回復するためにというよりも、親から貰った自分の光が消えないように守っている、と捉えました。

風が強い時にろうそくの火が消えないように周りを囲むようなものということですか。もしも天皇をそうした外的脅威から守るというのであるなら、御簾を下ろすとか、御殿を席で裹むとかといった柔な防御策よりも、頑丈な板で囲むなどの方法の方がよさそうですが、そうしないのはなぜなのでしょうか。