永井家のルーツ

永井は日本では比較的ありふれた名字で、その先祖は様々である。永井氏の中でも、永井直勝(なおかつ)を初代とする江戸時代の家系が、明治以降、永井荷風や三島由紀夫を輩出して有名であるが、私の家系は、そうした長田氏が改姓した永井氏ではなくて、大江広元の次男を初代とする長井氏の末裔であるようだ。

1. ルーツ探しのきっかけ

1977年10月、まだ小学生であった私は、父と一緒に『ルーツ』というテレビドラマを見た。このドラマで、アフリカ系米国人作家、アレックス・ヘイリー[1]は、西アフリカのガンビアで生まれ、米国に奴隷として売られたクンタ・キンテを自分の祖先として探し当てた。放送後、日本では自分のルーツ探しが流行し、私の家でも、永井家の先祖が誰なのかを探ろうということになった。

後日、父方の祖父と会食する機会があり、その時、永井家の先祖はどういう人だったのかと尋ねた。すると、祖父はニコニコしながら、先祖は梅月(うめづき)氏という長州藩の藩士で、幕末に藩の金を横領して、大坂に逃げ込み、正体を偽るために永井氏を名乗ったと語った。私はその話を聞き、自分は犯罪者の子孫なのかと衝撃を受け、こんなことなら、先祖の話など聞かなければよかったと後悔したものだった。

もとより、私の伯父は、祖父の伝承に懐疑的だった。伯父の従兄弟(祖父の妹の子)は、山口県周防大島町(すおうおおしまちょう)の安下庄(あげのしょう)にある長州藩からもらったとされる土地の一部に今でも住んでいる。藩の金を横領するという大罪を犯した藩士の一族が土地をもらうということはありえないと言うのだ。

そこで事の真相を知ろうと、父と伯父たちは、2017年4月に安下庄に住む従兄弟の家を訪れ、話を伺い、長州藩の藩士であった永井家の先祖は、廃藩置県により禄の支給が停止され、代わりに、周防山口藩大島郡安下庄村に土地を得たが、これだけでは収入が不十分であったため、「梅月」という屋号で海運業を行ったということを知った。

安下庄には、以下の写真に見られるとおり、今も「永井家累代之墓」がある。この墓碑銘からもわかる通り、「永井」は、大坂への逃亡時に捏造された姓ではない。

また、長州藩には、梅月という名字の藩士は、陪臣を含めていない。やはり祖父の由来譚は正しくなかった。ならば、あの「藩の金を横領して云々」はどこから出てきたのか。祖父が孫をからかうためにジョークで創作したのかどうかはわからないが、疑うことを知らないナイーブな子供にとっては酷な話だ。

「梅月」という屋号の由来もよくわからないが、ひょっとすると、梅月堂宣阿(せんあ)という歌号を持つ香川宣阿に由来するのかもしれない。私の父方の祖母も、和謡の芸名として梅月を名乗っていた。香川宣阿は、吉川家家老の香川正矩(まさのり)の次男として生まれた周防岩国の藩士で、貞享4年(1687年)に出家したのを契機として歌人に転じ、歌道の二条派地下宗匠(じげそうしょう)として梅月堂を創始した。吉川家は毛利家と姻戚関係にあり、吉川氏の居城であった岩国城は、大島の近くにある。

2. 大江姓永井氏の系譜

長州藩に「ながい」という名字の藩士が多数いたことは『防長風土注進案』で確認することができる。ただし、当時は「永井」よりも「長井」と表記されることが多かった。『防長風土注進案』とは、天保12(1841)年に藩主毛利敬親(たかちか)が命じて作成させた長州藩の地誌で、そこでは、在郷藩士と陪臣(藩士の家来)として、以下のような長井(永井)氏がいたことが確認される[3]。

| 氏名 | 巻数 | 住所 | 身分 |

|---|---|---|---|

| 永井 平左衛門 | 4巻 | 前山代宰判 廣瀬村 | 萩藩士(御筒通) |

| 長井 織之助 | 7巻 | 熊毛宰判 呼坂村 | 萩藩士 |

| 永井 利助 | 7巻 | 熊毛宰判 三丘之内八代村 | 萩藩陪臣(宍戸孫四郎) |

| 長井 小平太 | 9巻 | 三田尻宰判 上 植松村 | 萩藩士 |

| 長井 忠左衛門 | 12巻 | 山口宰判 上 吉敷村 | 萩藩陪臣(毛利蔵主) |

| 長井 十太郎 | 15巻 | 舟木宰判 小野 檪原 | 萩藩士 |

| 長井 新左衛門 | 17巻 | 美祢宰判 長田村 | 萩藩陪臣(毛利蔵主) |

| 永井 伊兵衛 | 19巻 | 前大津宰判 深河村 | 萩藩陪臣(山内采女) |

長州における長井氏のルーツは、長井時広(ときひろ)、初名、大江祝弘(おおえときひろ)にあることが知られている。なお、大江が姓(かばね)であるのに対して、長井は、本貫地(氏族の発祥の地)に由来する名字(苗字)であるので、厳密にいえば、時広は、大江姓永井氏ということになる。

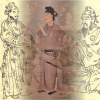

大江姓は、菅原姓と同様に、古代の技術者氏族だった土師連(はじむらじ)を源流とする。桓武天皇の時代に土師諸上(もろがみ)らに大枝(おおえ)の姓が与えられ、音人(おとひと)の時、大江に改められた。大江姓の氏族は、菅原姓の氏族と同様、紀伝道の分野で活躍する文人を多く輩出した。大江雅致の娘、和泉式部のような著名な歌人もいる。政治家として大成した者は少ないが、例外として、鎌倉幕府政所初代別当となった大江広元を挙げることができる。

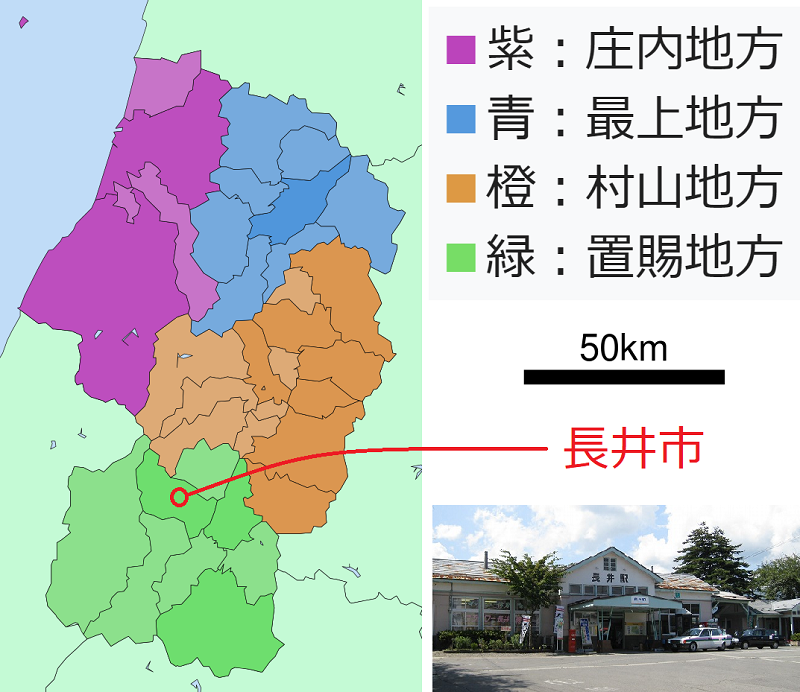

大江祝弘は、大江広元の次男で、出羽国(現在の山形県と秋田県)置賜(おきたま)郡長井荘を所領としたため、長井氏を称した。1221年の承久の乱で、兄の大江親広(ちかひろ)が朝廷側について失脚した後、兄に代わって大江氏の惣領となり、後に備後国(現在の広島県東部)守護職となった。

大江広元の三男、大江宗元(むねもと)は、上野国那波郡を領有して、那波氏(なわし)を称し、四男、大江季光(すえみつ)は、相模国愛甲郡毛利庄を相続し、毛利氏を称するようになった。毛利(大江)季光は、宝治合戦で北条氏に反旗を翻して、敗れ、毛利一族は危機に瀕したが、同族の長井氏の尽力により、越後にいた季光の四男、経光(つねみつ)は、越後国佐橋荘と安芸国吉田荘の地頭職を安堵された。経光は、嫡男毛利基親(もとちか)に佐橋荘を譲り、四男時親(ときちか)に吉田荘を譲った。毛利氏と長井氏との相互に支えあう関係は、江戸時代まで続く。

1241年7月8日に長井時広が没すると、嫡男長井泰秀(やすひで)が出羽長井荘を、次男長井泰重(やすしげ)が備後守護を継承した。泰秀の一流は関東評定衆に補任され、関東譜代の重臣となり、泰重の一流も、六波羅評定衆に補され、備前と備後の守護職に補された。鎌倉幕府滅亡時には、広秀(ひろひで)と挙冬(たかふゆ)は、幕府の要職を務めていたのにもかかわらず、腐敗していた北条氏を見捨て、後醍醐天皇方についた。その後、建武の新政にも失望し、足利尊氏(北朝)についたが、南朝についた伊達氏によって出羽長井荘を奪われ、衰退した。これに対して、泰重の子、重広(しげひろ)と頼重(よりしげ)の子孫は、北朝につきつつも、それぞれ備後国甲奴郡田総庄(こうぬぐんたぶさしょう)を本貫とする田総氏、備後国世羅郡上山郷(せらぐんかみやまごう)を本貫とする上山氏として、備後国内の領地を守った。

戦国時代に安芸国で毛利氏が台頭すると、田総氏や上山氏など、長井氏は、同族である毛利氏の家臣となる。毛利元春の五男、毛利広世(ひろよ)は、長井泰茂(長井時広の子)の曾孫である長井貞広(さだひろ)の養子となり、安芸国内部荘福原を本願としたことから、福原(ふくばら)広世を名乗り、福原氏の祖となった。有名な戦国武将、毛利元就の母も、福原広世の孫である福原広俊(ひろとし)の娘である。このため、福原氏は後に長州藩家臣団の中でも名門となる。

上山氏も田総氏も、備後を拠点としてきたが、関ケ原の合戦後、西軍の総大将となっていた毛利氏は防長に移封され、それとともに家臣であった長井氏たちは、鎌倉時代以来の故郷である備後を去って萩に移ることになった。この時の事情は、田総長井氏が建立した菩提寺、龍興寺に伝わる「永井氏由来」という書状集から窺い知ることができる。

3. 長井雅楽の航海遠略策

長州藩における長井(永井)氏の中で最も有名なのは、幕末に登場した長井雅楽(うた)である。母が福原氏という名門で、早くから知弁をもって知られ、小姓から奥番頭に進み、安政5(1858)年5月には、長州藩の重役である直目付となる。文久元年(1861年)に、開国と公武合体を提唱した「航海遠略策」を藩主に建白し、これが藩主に受け入れられて藩論となった。

当時の日本、特に長州では、日米修好通商条約をはじめとする不平等条約を列強と勅許なしに締結した幕府に対する不満が鬱積しており、条約を破棄し、天皇を尊び、外国人を追い払えという尊王攘夷の機運が盛り上がっていたが、雅楽は、破約攘夷は列強との戦争になるとしてこれに反対した。そもそも鎖国は島原の乱以降に幕府が始めた三百年の歴史しかない掟に過ぎず、天皇家の勢いが盛んであった平安時代以前においては、朝廷は外国と積極的に交流していた。開国を機に積極的に航海を行って、通商で国力を高め、皇威を世界に広げることこそ先祖に対する孝であると雅楽は主張した。

これは朝廷にとっても幕府にとっても受け入れやすい正論で、権大納言正親町三条実愛、孝明天皇、老中久世広周、安藤信正から賛同を得ることができた。翌年、雅楽は、公武間周旋の功により、陪臣ながら中老となった。ところが、文久2年1月(1862年2月)に、安藤信正が坂下門外の変で失脚したことで、後ろ盾を失い、さらに、久坂玄瑞や木戸孝允(桂小五郎)ら、長州の尊王攘夷派により、「航海遠略策」に朝廷を誹謗する文言があると讒言され、雅楽は失脚した。文久3年2月6日(1863年3月24日)に、藩主から切腹を命じられ、45歳で没した。

長井の失敗は、辺境革命論で説明できる。革命は辺境から起きるのであって、中心からは起きない。明治維新も、長州藩や薩摩藩といった日本の辺境に位置する外様大名から、それも中下級武士という藩の辺境から始まって中心たる幕府を倒した。長井は、長州藩、朝廷、幕府の首脳部を説得することで改革を成し遂げようとした。平時なら、政治の中心を説得させることで改革は成功するのだが、幕末の激動期では、長井のような頭でっかちは足元をすくわれて転んでしまう。長井は学者肌の上級武士で、中下級武士や庶民と徒党を組んで政治運動を起こすようなタイプではない。この点で、辺境から革命を起こそうとした松下村塾の塾生たちの方が革命の担い手としてふさわしかったということができる。

もとより長井が主張したことは理論的には正しかった。井沢元彦は長井を「時流に惑わされずに正しい歴史認識を持っている」「極めて稀な人物」と評している[8]。長井を失脚させた攘夷論者が間違いであることは、長井切腹後に起きた下関戦争で判明した。長州藩の惨敗に終わったこの戦争の後、長州藩の攘夷論者は、武力で列強を排除することは不可能であると悟り、武力の対象を幕府へと切り替える。こうして戊辰戦争が始まるのだが、その前に、徳川を排除しない新政府を提唱する公議政体論者たちの模索があった。坂本龍馬とともに徳川慶喜を中心にした新政府を構想した永井尚志もその一人だ。

4. もう一つの大江姓永井氏

江戸時代で最も有名な永井氏といえば、松平広忠と徳川家康に仕えた長田重元(おさだしげもと)の子孫である。特に重元の子直勝は、小牧・長久手の戦いで、池田恒興を討ち取る大功を挙げた。ところが、長田氏は、平治の乱で敗走した主君源義朝を弑した桓武平氏長田忠致の兄弟、親致の子孫で、源氏の仇であり、このため源氏の家康が直勝に祖先と縁がある大江姓永井氏への改姓を命じたと伝えられる[9]。どういう縁かは不明であるが、重元の祖父の母が那波氏の娘であったとか、重元自身が長井時千の末裔で、長田家の養子になったとかといった関係が考えられている[10]。

江戸時代になると、永井直勝が七万石の譜代大名となり、子の尚政が老中になるなど、永井氏一族は繁栄した。特に幕末に活躍したのは、永井尚志(なおゆき)である。尚志は、早くから開国を主張し、同じく海軍奉行を務めた勝海舟とともに開明派幕臣として知られていた。旗本の養子でありながら、若年寄にまで出世し、土佐の後藤象二郎による将軍慶喜への大政奉還建白を周旋した。慶喜は、大政奉還を受け入れ、これにより薩長は討幕の大義名分を失った。平和裏に新政府を発足させようとする土佐藩の目論見は成功するかに見えた。

尚志は、慶応3年11月15日(1867年12月10日)に暗殺される前の坂本龍馬と頻繁に会っている。龍馬は、尚志とは「ヒタ同心にて候」、つまり土佐藩が目指した方向で完全に意見が一致していると書簡に記しており、慶喜を中心にした新政府を樹立することで合意していたようだ。ところが、尚志の屋敷の隣の寺には、京都見廻組の佐々木只三郎が住んでいて、竜馬が日中に尚志の屋敷を訪れたために、その居場所が佐々木の知るところとなった。このため、竜馬は佐々木たち京都見廻組によって殺されたと考えられている[12]。

竜馬暗殺後の慶応3年12月9日(1868年1月3日)、薩摩藩の討幕派は、王政復古の大号令を朝廷に発せさせて、慶喜排除を図った。慶応3年12月25日(1868年1月19日)に庄内藩による江戸薩摩藩邸の焼討事件が起きると、旧幕府軍と薩摩軍の関係が悪化し、慶応4年1月3日(1868年1月27日)には鳥羽・伏見の戦いが始まる。そして、その後の戊辰戦争で佐幕派は新政府軍に完敗し、尚志と竜馬による慶喜中心の近代政府構想は夢に終わった。

幕末において、将来の日本の政治をどうするかに関しては三つの立場があった。一つは、幕藩体制をできるだけ維持しようとする守旧的な佐幕派、もう一つは新政権から徳川家を完全に排除しようとする討幕過激派、そして三つ目は、徳川家を排除することなく、挙国一致で新しい天皇中心の国家を樹立しようとする公議政体論派である。長井雅楽と永井尚志という二人の「ながい」が、長州藩藩士と幕臣という敵対する立場の違いを超えて目指したのは、オールジャパンで敗者なき近代化を実現するという第三の道だった。

長州藩と薩摩藩は第三の道を選ぼうとしなかった。両藩は関ケ原の戦いでの負け組であり、江戸時代においては外様大名としての不遇を託ってきた。明治維新は、勝ち組になる絶好の機会であり、その機会を逃す理由はない。しかし、薩長が勝ち組となって藩閥政治を行ったことで、新たに旧賊軍として負け組となった東北人の不満が高まり、その不満が、昭和における革新勢力の台頭、満州事変以降の無謀な国際秩序への挑戦につながる。同じ永井だからといって贔屓するつもりはないが、薩長両藩の私怨と私益を度外視して考えるなら、敗者なき近代化を実現するという第三の道を選んだ方が、その後の日本にとって良かったのではないだろうかと思う。

5. ルーツ探しの限界

話を本題のルーツ探しに戻そう。幕末から明治にかけての長州藩の家臣の実態を知るには、マツノ書店が出版した『萩藩給禄帳』を参照するとよい。本書は、萩藩(長州藩)家臣の知行高を記した分限帳と無給帳のうち、安政2~6年(1855~1859年)版と最後の明治3年(1870年)版を対応させたものである[13]。

分限帳においては上中級家臣への給付が禄高で記録され、無給帳においては下級家臣への給付が扶持米(ふちまい)や銀で記録されている。但し、禄高で記録されているからといって、地方(ぢかた)知行、すなわち、実際に土地を給付され、その地を支配しているとは限らない。中には知行地を藩へと返上し、代わりに蔵米(くらまい)の給付を受ける蔵米知行の者もあった。

廃藩置県に伴って禄の支給を停止され、代わりに、大島郡安下庄村に土地を得たということは、地方知行ではなかったということである。しかし、だからといって、無給帳に記載されているとは限らず、分限帳に掲載されている可能性もある。『萩藩給禄帳』には、以下の九世帯が長井氏を名乗っており、このうち、毛利氏の直属の家臣であった大組には土地が与えられたが、遠近附(馬廻通)と膳夫(料理人)は無給、つまり土地が与えられなかった。

| 階級 | 安政2~6年(1855~1859年) | 明治3年(1870年) |

|---|---|---|

| 大組(繁沢組) | 長井隼人 37(嫡:与之助) | 長井小介 22 |

| 大組(手廻組) | 長井弥二郎 59(嫡:官三郎、主一郎) | 長井官三郎 51(嫡:主一郎) |

| 大組(熊谷組) | 長井次郎兵衛 64(嫡:忠次郎) | 長井幾之進 23(嫡:巳之助) |

| 大組(熊谷組) | 長井小平太 44(嫡:市蔵) | 長井素輔 25 |

| 大組(内藤組) | 長井益雄 56(嫡:松太郎) | 長井新三 47 |

| 大組(内藤組) | 長井竹次郎 10 | 長井太八郎 11 |

| 遠近附 | 長井幾之助 42(嫡:熊之進) | 長井幾之助 57(嫡:熊之進) |

| 遠近附 | 長井重太郎 45(嫡:藤助) | 長井重太郎 60(嫡:藤助) |

| 膳夫(六条流) | 長井久平跡 62(嫡:亀太郎、又助) | 長井亀太郎 46(嫡:又助) |

この表で、長井隼人とあるのが、長井雅楽である。長井雅楽の実名、すなわち諱(いみな)は時庸(ときつね)であったが、諱は忌み名で、口に出すことが憚れ、したがって、『萩藩給禄帳』には記されていない。このため、雅楽、隼人、右近、与之助、与左衛門など、多くの別名を持っていた。明治5(1872)年に太政官布告「従来通称名乗両様相用来候輩自今一名タルヘキ事」が出て、諱と通称を併称することが廃止され、これを機に改名した者も多い。それ以前の『萩藩給禄帳』とそれ以降の戸籍とを参照させることは難しい。山口県にまで行って、古い戸籍を調べたなら、どれが私の先祖なのかまでわかるかもしれない。しかし、私には、クンタ・キンテをルーツとして探り当てたヘイリー程の情熱はない。とりあえず、犯罪者の子孫ではないことが確認できただけで満足したい。

6. 参照情報

- 『ルーツ』Original: Roots: The Complete Original Series(Blu-ray)

- 『逆説の日本史 19 幕末年代史編2 井伊直弼と尊王攘夷の謎 (小学館文庫) | 井沢 元彦』

- 『わたしの家系図物語(ヒストリエ) ―調べてカンタン! すごいご先祖がわかる | 渡辺 宗貴』

- 『家系の不思議を科学する | 与那嶺 東雲』

- 『家系のしらべ方―探訪!わが家の歴史 先祖研究と系図 | 丸山 浩一』

- 『江戸時代の先祖と出会う自分でつくれる200年家系図 | 橋本 雅幸』

- ↑アレクサンダー・パーマー・ヘイリー(Alexander Palmer Haley;1921年8月11日 – 1992年2月10日)の英文原著『ルーツ(Roots: The Saga of an American Family)』は、1976年8月に出版されている。

- ↑Lincun. “山口県区画図.” Licensed under CC-BY-SA.

- ↑佐伯隆氏のデータベース「萩藩在郷諸士/陪臣データベース」を使わせてもらった。

- ↑大庭学僊 .『大江広元像』毛利博物館所蔵. Licensed under CC-0.

- ↑Lincun. “山形県地域区分図.” + Quu72. “Nagai Station.” Licensed under CC-BY-SA.

- ↑ウィキペディア. “長井氏.” 平成29年12月18日 (月) 11:50. 長田氏の養子となる永井氏の祖先かもしれない時千を加筆した。

- ↑石田渓岳. “高名像伝.” 国立国会図書館オンライン. Licensed under CC-0.

- ↑井沢元彦.『逆説の日本史 19』. 小学館 (2013/4/10). p. 327.

- ↑鈴木真年.「永井直諒条」『華族諸家伝』. 杉剛英 (1880).

- ↑日本の苗字7000傑. 姓氏類別大観. “大江氏.” Accessed 21 Apr 2018.

- ↑“Nagai Naoyuki(永井尚志), head of the Nagasaki Naval Training Center. 19th century photograph.” Licensed under CC-0.

- ↑磯田 道史.『龍馬史』. 文春文庫. 文藝春秋 (2013/5/10).

- ↑樹下 明紀, 田村 哲夫 (編集).『萩藩給禄帳』. マツノ書店 (1984/08).

ディスカッション

コメント一覧

とても参考になりました。わたしは長野市の永井です、三国峠の永井宿

碓氷峠の旧道、坂本宿の永井と、この辺も調べることがいっぱいです。

長井が永井になったというケースもあります。長野県長野市中条日高にある下長井と上長井も調べてみてはいかがでしょうか。

いつもと違う個人的な題材で,大変興味深いお話でした.

あなたは祖先が犯罪者だったかもしれないということを知って,

衝撃を受けたとのことですが,それはなぜでしょうか?

子供心に受けた衝撃は,「蛙の子は蛙」という考えに基づく

恥や劣等感によるものでしょうか?

「犯罪者の家系」という概念は法的には存在しないと思います.

また,私の知る限り,犯罪心理学的にも議論の余地のある概念です.

正確な推定は試みていませんが,

私は現代人のほとんどは,何らかの犯罪者の子孫だと考えております.

統計的推定をするための方法論を学びたいとも思っていますが,

まだ手がつけられておりません.何かご助言がないでしょうか?

たしかに、過去に遡るにつれて先祖の数は指数関数(2n)的に増大するのだから、先祖に犯罪者が含まれる確率は増大します(犯罪者が占める割合なら別でしょうが)。また、犯罪といっても各時代の規範は相対的で、今なら英雄として扱われる人が当時は犯罪者ということもあります。しかし、当時小学生だった私は、そうしたことは考えずに、三つ上の祖先が罪を犯し、「永井」という私の氏が、犯罪捜査から逃れるために偽造されたという話にショックを受けたということです。

明確なお答え,ありがとうございます.参考にして少し考えてみました.

ここでは,犯罪とは当時の法規を犯したものとして定義したいと思います.

人間が生まれてから30年ほどで子供を作ると仮定します.つまり,30年で世代交代が起こるとします.

日本の法整備がいつ完成されたか異論があると思いますが,

律令制の時代まで遡ると1300年前までだとして,1300/30 〜 43.

つまり,西暦700年まで遡ると,現代人の祖先は少なくとも 2^43 人いるということになります.

これは大体 10^12 のオーダーなので,およそ 100,000,000,000 (千億)人です.

かなり甘めな推定ですが,やはりこの中に,各時代で定義された罪を犯した者がいる

可能性はかなり高いですね.

珍奇な姓の男性は、結婚できない、または結婚しても子どもができない、という傾向がある。キラキラネームと同様に、珍奇な姓も学校でのイジメの標的となるのだから、これは一種の自然淘汰なのであろう。

江戸時代以前は、氏姓を変えることは容易だったので、そういうことはないでしょう。

とても興味深く読ませていただきました。私は現在札幌に住んでいる永井といいます。安芸出身(祖父)で中三田(広島県白木町)にお墓があります。家には祖父から受け継いだ家系図があり、真実はわかりませんが、祖父からは47代目、永井家本家で、毛利家家臣、幕末は三田の庄屋だったと言われていました。もっと祖先のルーツを知りたいです

大江広元の末裔の永井家には、学者になる人が少なくないのですが、該当しますか。

K.Haradaより:現在、毛利家と永井家宗家(永井直勝家系)の関係について調べています。永井俊哉さんのお家は長州藩の藩士で、幕末のころ大島郡安下庄村に土地を得られたようですが、貴家はどんな家紋ですか?教えてください。家紋が同じであれば小生の調べている永井家との繋がりがあると思われます。よろしくお願いします。

私の家の家紋は、抱き棕櫚です。シュロ(棕櫚、棕梠、椶櫚)は、ヤシ科の植物で、日本では九州南部にしか自生していませんが、富士氏なども家紋に採用しているようです。

なお、私の先祖は、江戸時代ではなくて、明治4年の廃藩置県で禄を失った時に、その代償として安下庄の土地をもらったとのことです。

永井直勝を宗家とする徳川家家臣の永井氏は、同じ家系の毛利氏の暴発を防ぐ為に永井家と毛利家の姻戚関係を促進したとの話を聞いています。長州に永井氏がいても可笑しくないと思います。

この話のソースは何ですか。

初めまして。

現在は茨城県に在住の永井です。

父の郷里が群馬県下仁田町で、戸籍謄本からは明治時代の祖先がそこで暮らしていたことまでしか遡れませんでした。

祖父が戦死、曽祖父も早死してしまっておりルーツがたどれません。

家紋は毛利家の一文字三つ星を丸で囲ったものです。Wikipediaで毛利元就を調べた時に出てくる肖像画に描かれた家紋と同じです。

私も機会があればどうしてこの家紋なのか?

先祖はどこからやってきたのか分かると良いのですが…。

毛利家と家紋が同じなら、毛利家と婚姻関係を結んだ長井氏の子孫という可能性があります。

徳川の永井。

永井直勝から続く徳川家家臣の永井氏は、同じ家系である毛利家の反乱を心配し、毛利家と姻戚関係を長年結んできたと聞いています。長州に永井姓が存在するのは、その関係だと考えております。

具体的に、誰と誰が婚姻関係を結んだのかわかりますか。

お寺に行くと各家の家系図があるとの話を聞きます。

先祖を調べようとしても明治前半以前の事に関して不明と言う家もあるようです。先祖が公家や大名や大身旗本ではない血筋の家の場合は、本人から数えて4代前が限度かも。

NHKの「ファミリーヒストリー」を見るとゲストの高祖父母の代(幕末~明治前期)までよく調べられるなぁと思います。「特別特筆するべき身分ではない先祖」という人です。

家系図以外だと戸籍を調べるようですが、何代前の人までわかりますか?

先祖に関する情報は、大名の家臣なら分限帳(禄がない家臣は無給帳)を調べるとわかります。私の祖先は長州藩の藩士だったから、これを調べればよかったわけです。一般人は、宗門人別改帳を調べるとわかります。公的な記録ではありませんが、寺の私的な記録である過去帳が役に立つことがあります。

初めまして

私は長崎在住の、長井ですパソコン等でPHに初めてコメントします。

よろしくお願いします。

私の先祖は現在戸籍上で、鹿児島市吉野町 長井謙吉で戸籍が始まっております。その長井謙吉の親兄弟等の戸籍は160年前のことなので鹿児島市役所の戸籍係には破棄されて残っていないとのこと、母方の戸籍も取寄せましたが同じでした。かなり昔では、長井時広が関係している子孫とか、中間の時代の流れが全くわかりません、また家紋が茨城県方とおなじなのですが、聞くところによりますと男性が袴を着るときだけに、外側の丸がつくそうです。でも墓の家紋は外側の丸がついています。どちらが正解なのか、それと一文字三ツ星は、一品と言う意味だそうですが、どれもこれも確信はありませんが、でも65%位は信じたいと思っております。

現在私個人で長井家の謙吉を始め西暦、年月日を書き込んで家系図を作成中です。

もっとコメントしたいのですがこの辺で、

わたしも永井なので、わたしの先祖も同じ人なのかなぁと思います。