ヤマトは本来どこにあったのか

大和(やまと)は、本来「山処」で、「山のような高い場所」という意味なので、日本神話における「高天原」の概念と同じである。アマテラスが高天原に君臨していたという神話は、卑弥呼が邪馬台国を都としていたという史実に基づいている。そして、≪甘木=天城≫は、≪山処=高天原≫の有力な候補である。[1]

1. 大和とヤマトの関係

我が国の国号が「日本」になる前、日本人は自分の国を「ヤマト」と呼んでいた。今日、大和と書いて、「ヤマト」と読み、狭義には奈良県内の箸墓古墳があるあたりを指すのだが、日本全体を指す慣例は、大和撫子(やまとなでしこ)などの表現に残存している。自称「うちなんちゅう」の沖縄人は、内地(沖縄以外の日本国)の人間を「やまとんちゅう」と呼んでいる。また、大日本帝国を代表する最大の戦艦は「大和」と命名された。「大和」は、音読みでも訓読みでも、「ヤマト」とは読めない。それにもかかわらず、「大和」を「ヤマト」と読むようになったのは、なぜなのか。

かつて、「日本」という国号が確立する前、中国は、日本を「倭(わ)」と呼んだ。これは、日本語の一人称を固有名詞と誤解して付けられた、日本列島の他称であった。今日の日本語の一人称である「わたし」「われ」「われわれ」にその痕跡を残していることからもわかる通り、日本語の一人称は「わ」であった。日本語の「わ」には、もう一つ「輪」あるいは「環」という意味がある。弥生時代には、周囲に堀をめぐらせた環濠集落が多くあり、そうした環濠によって境界付けられた内部の共同体が「わ」であったのだ。

それなら、「わ」は一人称複数形なのかと言えば、そうではない。古代の日本語では、印欧語族のように、単数形と複数形の区別がはっきりしない。かつての「わ」の用法は、今日、集団に対する帰属意識が高い人が一人称代名詞の代わりに使う「うち」の用法に近かったと考えられる。境界(わ)によって区別された共同体の内部が「うち」である。複数形であることを強調した「うちら」という表現もなくはないが、通常この言葉は一人称単数か複数化をはっきりさせずに使う。かつての「わ」もそういうように使われていたのだろう。

これに対して、「ヤマト」は、日本列島の中にあった複数の国(わ)の一つの固有名詞であったと考えられる。しかし、その国が、飛鳥時代に全国を統一するに至って、「ヤマト」は、自国を「大きな倭」という意味で「大倭」と漢字表記し、これを「ヤマト」と訓じるようになった(それより前に「倭」を「ヤマト」と訓んだため、「大倭」を「オオヤマト」と訓むこともあるが、一般的ではない)。後に、「倭」には「腰を屈め、低姿勢で舞う女」という意味があって、語感がよくないということで、「倭」の代わりに「和」という漢字を使い、「大倭」を「大和」と表記するようになった。もともと小さな共同体的な国であった「わ」が、統一されて「大和」になったプロセスは、地方豪族の首長である「君(きみ)」の上に「大君(おおきみ)」が君臨するようになったプロセスと同じである。大和(ヤマト)の頂点に立つ大君(オオキミ)は、天武朝の時代に日本を支配する天皇となった。

「倭」や「大和」が「ヤマト」と訓まれるようになったのは、両者が指す対象がたまたま一致するからに過ぎない。それは私が「私」と書いて「ながいとしや」と読ませるようなもので、代名詞と固有名詞の混同に基づく。だから「大和」という漢字表記からは、「ヤマト」が本来どういう意味であったかを窺い知ることはできない。「ヤマト」の語源を知ろうとするならば、日本語本来の意味から考えなければならない。しかし、国内の文献ではせいぜい七世紀ごろにまでしか遡れないので、日本に関してより古い記録がある中国の文献から、「ヤマト」の語源を探らなければならない。

2. 邪馬台とヤマトの関係

「ヤマト」の文字は、三世紀末に完成した歴史書、『三国志』の魏書東夷伝倭人条に「邪馬臺」とあるのが文献上の初出である。もっともこの見解には異論がある。例えば、古田武彦は、『三国志』魏書東夷伝倭人条に書かれていたのは「邪馬壹國」であり、「邪馬臺國」ではないと主張して、ヤマトとの関係を否定している[3]。「壹」と「臺」は、現在の漢字ではそれぞれ「一」と「台」に相当し、当時も現在と同様、異なる音韻を持っていた。『三国志』が編集された晋の時代(280年ごろ)の中国の音韻システムは、上古音から中古音への移行期に当たる(但し、確定している地名は、中古音の方が適合度が高い)。「邪馬臺」は上古音では[ŋiǎg-mǎg-dəg]、中古音では[yiǎ-mǎ-dəi]、「邪馬壹」なら、上古音では[ŋiǎg-mǎg-.iet]、中古音では[yiǎ-mǎ-.iět]となる[4]。どちらの音韻システムでも、明らかに両者は同じではない。

古田説の支持者、邪馬壹國派は、十二世紀以降の現存する写本にはすべて「邪馬壹」、「邪馬壱」、「邪馬一」とあり、「邪馬臺」あるいは「邪馬台」とは書かれていないことから、存在したのは邪馬台国ではなくて邪馬一国だと主張する。ところが、五世紀の『後漢書』には「邪馬臺國」とあり、七世紀の『隋書』には「都於邪靡堆、則魏志所謂邪馬臺者也」、『北史』には「居於邪摩堆、則魏志所謂邪馬臺者也」とある。書いてあることはほぼ同じで、書き下すと「邪摩[靡]堆を居[都]とする。則ち、魏志が謂う所の邪馬臺なり」となる。それなら、「邪馬壹」とは「邪馬臺」のことで、かつ、それは『隋書』や『北史』が編集された当時(飛鳥時代)の大和朝廷の前身であるということになるのではないか。

邪馬壹國派の塚田敬章は、『後漢書』倭伝に「案今名邪摩惟音之訛也」という注があることを指摘して、これに反論している。

隋書にしたがえば、「魏志には邪馬臺国と書いてあった」ことになります。言葉通り受け取る人もいますが、そう簡単にはいかない。後漢書(百衲本)の、「大倭王は邪馬臺国に居す。」という記述に、「今名を案ずるに、邪摩惟音の訛なり。」という唐の李賢注が続くからです。訛は言葉が誤って変化したことを表す文字です。より古い邪摩惟(ヤバユイ)音の伝承があり、それが変化して今名(唐代)のヤバタイ(邪馬臺、邪靡堆)になったのだとされ、そして、後漢書に百数十年先立つ魏志が邪馬壹国と表記している事実があるわけです。[5]

塚田は「賢注の入れられた頃の「臺」「堆」は同音です」と言い、『三国志』に書かれている「邪馬壹=邪摩惟」が本来の音で、それが今の「邪馬臺=邪靡堆」に訛ったというように解釈する。だから後世の歴史書が「邪馬臺」という訛りの音写を採用しているからと言って、『三国志』が編集されていた頃は「邪馬壹」であったことと矛盾しないというのである。

しかし、塚田の主張は正しくない。まず「臺」と「堆」は、当時同音ではなかった。元朝時代の近古音(中原音韻音系)ではともに[t’ai]であるが、『隋書』や『北史』が編集され、李賢が注を書いた七世紀は中古音の時代であり、「臺」は[dəi]と発音され、「堆」は[tuəi]と発音され、明確に区別されていた。また「邪摩惟」が「邪馬壹」の伝承というのも正しくない。「壹」の中古音は[.iět]で、「惟」の中古音は[yiui]で、両者の間に伝承の関係があるとは言えない。李賢が『三国志』の「邪馬壹」を意識しているのなら、「邪摩惟」とは書かずに、「邪馬壹」と書くはずだ。

では、李賢は、何を意識して「邪摩惟」と書いたのか。李賢は、684年に31歳で死去した人物で、『北史』が正史として公認された659年よりも後に注を記している。李賢は、『北史』倭国伝に「居於邪摩堆、則魏志所謂邪馬臺者也」とあるのを読み、「邪摩堆 yiǎ-mua-tuəi」と「邪馬臺 yiǎ-mǎ-dəi」との音韻の違いに気づき、『後漢書』倭伝に、現在の「邪摩堆」という音は「邪馬臺」の訛だろうという注を書いたと考えられる。そして「邪摩堆」と書く際、「堆」と字体の似た「惟」に書き間違えたのだろう。

塚田は、「案今名邪摩惟音之訛也」を「今名を案ずるに、邪摩惟音の訛なり」と書き下すが、私は、この漢文を「案ずるに、今の名の邪摩惟は、音の訛なり」と書き下したい。つまり、「今名」と「邪摩惟」を同格とする。こうすれば、「今の邪馬臺は昔の邪摩惟が訛ったものだ」ではなくて「今の邪摩惟[堆]は昔の邪馬臺が訛ったものだ」の意味になる。「音の訛」は日本人には冗語に思えるかもしれないが、「訛」には「変わる」という意味しかなく、「なまり」の意味にするには「音の訛」としたり「訛音(かおん)」という熟語を使ったりしなければならない。

李賢が推測した訛は実際に起きたのだろうか。ここで日本の文献に目を転じよう。日本の最古の文献は、八世紀の前半に成立した記紀である。編集が完成したのは、八世紀前半だが、収集した史料は飛鳥時代(592年 – 710年)のものと考えられている。ヤマトは、『古事記』では「夜麻登」、『日本書紀』では、「揶莽等」、「野麼等」、「野麻登」、「夜摩苔」、「夜莽苔」と万葉仮名で表記されている。万葉仮名文献には、上代特殊仮名遣と呼ばれる、現在使われている音韻である甲類とは別に、乙類と呼ばれる古典期以降使われなくなった仮名があったことが知られている。ヤマトを表す万葉仮名の三番目はどれも乙類の「ト」を音写する漢字である。

乙類の「ト」がどのような音韻であったかは、今となってはわからないが、服部四郎は、奄美大島の方言の中にオ段の甲類と乙類の区別に対応する区別が存在していると主張し、オ段の乙類を円唇中舌半狭母音の[ɵ]と推定した[6]。[ɵ]は「オ」と「イ」の中間母音で、乙類の「ト」は、「トィ」と書くことができる。但し「ヤマト」の「ト」を表す漢字の中古音を調べると、「登 təŋ」と「等 təi」は清音だが、「苔 dəi」は濁音である。このことは、飛鳥時代に乙類の「ト」が「ドィ」から「トィ」へと訛ったことを示唆している。

そうした訛は実際に起きたのか。手掛かりは東北弁にある。「的」は標準語では「マト」だが、東北弁では「マド」で、「窓」は標準語では「マド」だが、東北弁では「マンド」となる。このように東北弁では、母音に挟まれたカ行とタ行子音は、標準語のように“清音/濁音”ではなく、“濁音/入り渡り鼻音”が示差的特徴となる。柳田國男の方言周圏論[7]に従うなら、東北や奄美大島のような一番外の周圏には一番古い日本語の特徴が残存している可能性がある。「マド」が「マト」になったように、「ヤマドィ」が「ヤマトィ」へと訛ったことは十分考えられる。

現存する『三国志』がすべて「邪馬臺國」ではなくて「邪馬壹國」と記していることを説明する有力な仮説として避諱説がある。避諱(ひき)とは、目上の者の実名(諱 いみな)を用いることを忌避する漢字文化圏の慣習で、特に皇帝の諱は厳格に避けられた。「臺」は諱ではなかったが、魏帝の宮殿を意味したことから、諱に準じる扱いを受け、『三国志』は「臺」の字を避けたというのだ。実際、『三国志』呉書では、西戎族国出身者の「聖臺」が「聖壹」に書き換えられている[8]。魏書東夷伝でも「臺」の字は専ら「魏帝の宮殿」の意味で使われ、「邪馬臺國」や「臺與」の「臺」はすべて「壹」で置き換えられている。後続の歴史書は、避諱のルールがわかっていたので、本来の文字に戻したのだろう。

私の推測をまとめるなら、以下の経緯で「邪馬台」は「ヤマト」になった。

- 三世紀の卑弥呼の時代、彼女の都とその国は「ヤマドィ」と呼ばれていた。魏の使者(張政)は「邪馬臺 yiǎ-mǎ-dəi」で音写したが、『三国志』魏書は「臺」を「壹」で置き換えて「邪馬壹國」と記した。

- ヤマドィの呼称は飛鳥時代にも継承されたが、「ヤマドィ」が訛って「ヤマトィ」へと無声音(清音)化した。

- 七世紀になって、日本人の遣隋使や遣唐使が中国に行き、自国の都を「ヤマトィ」と称するようになった。この新情報を得て、『隋書』俀国伝はそれを「邪靡堆 yia-miĕ-tuəi」と音写したが、『北史』倭国伝は「靡」の間違いを訂正して「邪摩堆 yia-mua-tuəi」とし、それを「邪馬臺」と同一視した。

- 李賢は『北史』倭国伝を参考に、今の「邪摩堆 yia-mua-tuəi」は「邪馬臺 yiǎ-mǎ-dəi」が訛ったものだという注を『後漢書』倭伝に付け加えようとしたが、その際、「堆」を「惟」と書き間違えた。

- 平安時代になって、乙類が甲類化し、「ヤマトィ」は「ヤマト」になり、今日に至る。

要するに、『三国志』の「邪馬壹國」は「邪馬臺國」と同じであり、かつ邪馬台国の王統は大和王朝に引き継がれたというのが私の結論である。邪馬台国が狗奴国に滅ぼされたと主張する説もあるが、卑弥呼の時代以降、日本を統一した王権が「ヤマト」を自称したこと、『日本書紀』が、卑弥呼を神功皇后に比定し、自分たちの皇統の中に位置付けようとしていることを考えるならば、邪馬台国と大和政権は連続していると考えるべきである。このことは、しかしながら、必ずしも邪馬台国畿内説を帰結しない。日本神話が語り伝えるように、九州にあった邪馬台国が、「東征」して、畿内に移転したとする東征説と両立可能であるからだ。私は「卑弥呼の墓はどこにあったのか」で、福岡県糸島市にある平原遺跡1号墓を卑弥呼の墓の有力候補として挙げたので、邪馬台国九州説の立場から、ヤマトの本来の位置を探ってみたい。

3. ヤマトの語源

「ヤマト」の語源に関しては、様々な説がある。筑後の山門(福岡県柳川市・みやま市)や肥後の山門(熊本県菊池市)や豊前の山戸(大分県中津市・宇佐市)といった九州に散在する「やまと」の地名から来たという説もあるが、「門」や「戸」の「ト」は甲類なので、邪馬台には直接つながらない。甲類の「ト」には、「外」もある。「門」や「戸」は家の外に向けて置かれるのだから、二つの甲類の「ト」は意味内容上の連関がある。これらは、「山の外に存在する、山への入り口」という意味で付けられた地名と考えられ、魏書東夷伝倭人条が謂う所の「女王の都する所」の名称としてふさわしくない。

「ト」が乙類であることを意識するならば、「ヤマ」を「山」、「ト」を場所の意味の「処(所)」とみなした方がよい。すなわち、「ヤマト」は、本来「山処」あるいは「山所」と表記されるべきなのである。なお、場所の意味の「処(所)」は、単独では、甲類の「と」であるが、「ところ」や「ほと」のような複合形においては、「と」は乙類になる。「ところ」の場合、「こ」も「ろ」もすべて乙類なので、同化現象と見られている[9]が、「ほと」の場合、「ほ」に甲乙の区別がないので、この説明は使えない。「陰」という意味の「ほと」が乙類なのは、「程」という意味の甲類の「ほと」と区別するためと考えられる。「山処/山所」の乙類も、甲類の「山門/山戸」との区別をはっきりさせるため示差的特徴とみなすことができる。

「ほと」は、「山処(やまと)」の本来の意味を知る上でも参考になる。陰(ほと)とは、女の陰部のことであるが、女の陰部は、赤くて火のようで、焼畑が新しい作物を育てるように、女陰から新たな生命(火のような赤子)が生まれることから、日本神話においては、火と関係付けられており、「ほと」は、本来、「火(ほ)のような場所」という意味だったと推測できる。同様に、「やまと」は、「山のような高い場所」という意味だったと考えられる。

「山のような高い場所」といっても、邪馬台国が、海抜高度の高い山の上にあったということではない。日本には、古くより、山を女神が支配する神聖な常世とみなす伝統があり、「山処」という名称も、こうした宗教的象徴に基づいて解釈しなければならない。すなわち、「山のような高い場所」とは、「女王の都する所」ゆえに、崇高かつ神聖な場所ということである。だから「山処」は、日本神話において天上界を意味する「高天原」の概念と同じである。女神であるアマテラスが高天原に君臨していたという神話は、卑弥呼が邪馬台国を都としていたという史実に基づいている。

邪馬台国の有力な候補の一つに、平塚川添遺跡を有する福岡県旧甘木市(2006年3月20日に朝倉町などと合併し、朝倉市となった)がある。平塚川添遺跡は、卑弥呼の時代に営まれていた大規模な低地性の多重環濠集落で、そこでは、卑弥呼が居住していたと考えられる祭殿や首長館の跡が見つかっている。「甘木(あまぎ)」は当て字で、本来「天城(あまぎ)」という意味で付けられた地名だったのだろう。木(き)と城(き)は同じ乙類である。卑弥呼が居住していた≪山処=高天原≫の居城と考えるならば、「天城」という地名は、邪馬台国の中枢の地名にふさわしいということができる。

ヤマトが本来平塚川添遺跡にあったとするなら、なぜその地に乙類の「ヤマト」が地名として残らなかったのかと疑問に思う向きもあるだろう。一つ理由として考えられるのは、当時「山処」は、後の「都」と同様に、固有名詞というよりも普通名詞として認識されていたということだ。かつて「みやこ」と呼ばれていた場所も、遷都後は「みやこ」とは呼ばれなくなり、別の地名で呼ばれるようになる。同様に、卑弥呼の時代に「山処」と呼ばれていた場所も、遷都後はそう呼ばれなくなり、別称であった「天城」が地名として使われるようになったのではないか。奈良時代になると「ヤマト」の本来の意味が忘れられるようになり、奈良盆地の東南地域を指す固有名詞として定着したと考えれば、なぜ今日乙類の「ヤマト」がそこにしかないかが説明できる。

かつて乙類の「ヤマト」が甘木にあったとして、それが甲類「ヤマト」とどのような位置関係にあったかを確認してみよう。以下の 図2 は、九州の衛星写真上に、乙類の「ヤマト」である平塚川添遺跡(1)と甲類の「ヤマト」である筑後の山門(2)、肥後の山門(3)、豊前の山戸(4)の位置を書き込んだものである。これを見ると、三か所の甲類の「ヤマト」、「山の外に存在する、山への入り口」は、「山のような高い場所」である乙類の「ヤマト」を取り囲むように存在していることがわかる。実際、乙類の「ヤマト」が邪馬台国連合の中枢であったのに対して、甲類の「ヤマト」は邪馬台国連合の辺境に位置し、かつその入口になっていたと考えられる(特に、3 は南の狗奴国との境界線上にあったことだろう)。

甘木市の近くを流れる筑後川の支流は、かつて「安(やす)川」とよばれ、その名残は、夜須(やす)町や安川村という地名として今日にも残っているが、この安川は、日本神話に登場する「天安河(あめのやすのかわ)[11]」に相当する。また、日本神話に登場する「天香山(あめのかぐやま)[12]」は、福岡県朝倉市にある高山(こうやま)に相当する。高山は、かつては「香山」と書かれ、「香具山」と呼ばれていた[13]。甘木市周辺には、この他、岩屋、岩戸、金山などの地名もあり、高天原での出来事は、甘木市周辺での出来事であったと推測することができる。

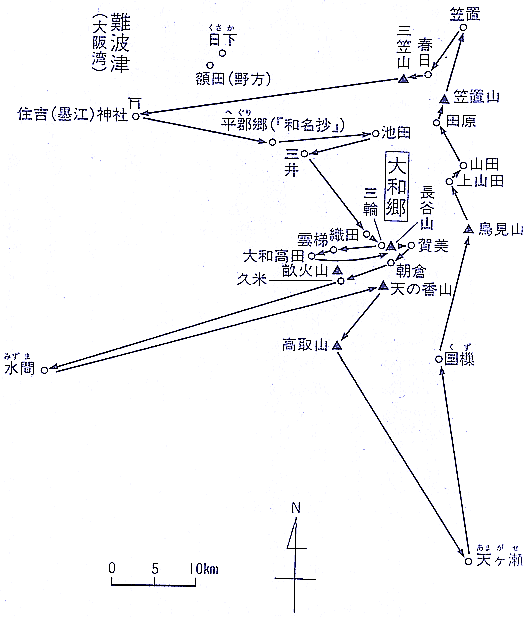

安本美典が説く通り、甘木を中心とした北九州地方の地名と畿内の大和を中心とした地名に多くの類似があり、発音がほとんど一致しているだけでなく相対的な位置関係もほとんど同じである。

こうした地名の一致は、かつて甘木に存在した王朝が畿内に移住した際、故郷の地名をそのまま持ち込んだためと考えられる。もちろん、その逆も理論的にはありうるが、安本は、『古事記』の神話にでてくる地名のうち、九州の地名が一番たくさん出てくることを根拠に、九州が大和朝廷のホームグラウンドであったと主張している。考古学的にも、邪馬台国東遷説を支持する材料がある。邪馬台国東遷説を本格的に論証したと言うにはまだ材料不足だが、本試論は、言語分析的な側面からそれに傍証を与えることができたと思う。

4. 参照情報

- ↑本稿は、2010年07月14日に公開した原稿を大幅に改訂して、2016年01月24日に当ブログで公開したものです。

- ↑ブレイズマン . “本丸からの眺望." Licensed under CC-0.

- ↑古田武彦.『「邪馬台国」はなかった』. 朝日新聞, 1992.

- ↑藤堂明保.『学研漢和大字典』. 学習研究社, 1978. 以下、漢字の上古音、中古音、近古音に関してはこの辞書を参照する。

- ↑塚田敬章.「邪馬壹国説を支持する史料と解説」. 東亜古代史研究所. accessed 2016/1/20.

- ↑服部四郎.『日本語の系統』. 岩波書店. 1999. p. 88-95.

- ↑柳田國男.『蝸牛考』. 刀江書院. 1930年.

- ↑陳寿.『三國志』卷51. 吴書. 宗室传. 孫賁.

- ↑白川静.『字訓 新装普及版』. 平凡社, 1999. p. 532.

- ↑NASA. “Terra/MODIS 2009/301 01:55 UTC”. accessed 2016/1/23.

- ↑舎人親王.『日本書紀』巻一第五段一書.『新編日本古典文学全集 (2) 日本書紀 (1)』. p. 73.

- ↑舎人親王.『日本書紀』巻一第七段本文.『新編日本古典文学全集 (2) 日本書紀 (1)』. p. 77.

- ↑安本美典.『邪馬台国と高天(たかま)の原伝承―「邪馬台国=高天の原」史実は国内で神話化した 』. 東京: 勉誠出版, 2004. p. 157-158.

ディスカッション

コメント一覧

もし邪馬壹国が大和王権だった場合、文献的にも考古学的にもおかしな点が多数ありますよ。まず旧唐書以前の中国史書に、紀記い記述される当時の天皇や皇族、有力な豪族の名前が一切記述されていないということです。畿内の地理情報が詳しく書かれていないのも不審です。ただ、九州より東に倭族が住んでいる国・地域があるという紹介にとどまっています。何故琵琶湖も大和三山も富士山も記述されていないのでしょうか。また巻向遺跡を初めとして大型古墳群の存在も不審です。巻向は舶来品が非常に少ないです。倭の五王の時代、外征が盛んに行われていましたが、戦費がかさんだり死傷者が多数出ているはずなのにこんな大型土木事業が可能だったのでしょうか?日本書紀にはライバル皇族を粛清したり従わない豪族を討伐した記述があり、まだ王権が統一されていたのかどうか怪しいですよ。白村江の戦いで倭国軍の将軍に1人も畿内皇族の名前が無いこと、戦後天智天皇に対する唐の追及が無いのは何故か、考えてみたことありますか?不審な点は他にもまだまだありますよ。

『古事記』は712年、『日本書紀』は720年に成立した文献で、成立した時期の政権の意向でかなり捏造された話が混じっています。そもそも最初に天皇を名乗ったのは、673年に位についた天武天皇で、紀記に記されている天皇名は後世の諡(おくりな)ですから、紀記以前の中国史書に天皇の諡が登場することは望むべくもありません。

なお、日本は言霊信仰の国ですから、日本人が自分より身分の高い権力者を実名で呼ぶことはなかったはずです。『隋書』に登場する「阿毎多利思比孤」や「和歌彌多弗利」が固有名詞ではないことに関しては、「聖徳太子とは誰のことか」を参照してください。私は、『隋書』で「阿毎多利思比孤」と呼ばれているのは、聖徳太子=蘇我馬子のことだと思います。

あなたは、九州王朝説を信じているのですか。

この『隋書』の記述に従うなら、倭国の都は、一支(壱岐)国、竹斯(筑紫)国から東の秦王国、さらに十余国を経て海岸に達したところにあるのだから、畿内で問題はなく、九州に存在しないことは明らかです。

『隋書』はまた「其國境東西五月行,南北三月行」と言っています。東から西に行くのに五か月かかり、南から北に行くのに三か月かかるというのですから、国土は九州だけに限定されない広さがあることがわかります。おそらく、西は九州から東は日本アルプスあたりまで版図があったことになります。

纒向遺跡の古墳の一つ、ホケノ山古墳からは、副葬品として後漢時代の鏡や銅、鉄の鏃が多数見つかったとのことです。

強力な権力者は、大規模な対外戦争と巨大建築を同時に行うものです。例えば、豊臣秀吉は、一方で朝鮮にまで出兵し、他方で大阪城や聚楽第を建造しました。

そうしたことは、統一王朝内でしばしば起きる話です。

将軍として重要なことは、高貴な血統を受け継いでいるかどうかよりも、軍事的な才能があるかどうかでしょう。唐が白村江以降日本を攻めなかったのは、唐と新羅が仲違いをしたからです。

通りすがりの者です。コメント失礼いたしますm(_ _)m

塚田敬章氏のサイトを覗いていて、こちにへたどり着きました。要点は一つです。「2. 邪馬台とヤマトの関係」の段の前半、つまり塚田説批判は、まさしく同感です。塚田説では「今名」が何なのか不明です。永井俊哉様の仰るとおり、李賢の生存年代に照らして「今名」が『隋書』『北史』に明記されている「邪靡堆」「邪摩堆」であることは明白です。つまり、李賢注の「邪摩惟」は「邪摩堆」の誤写されたものと考えるほかありません。実際に、唐中期の『通典』でも「邪摩堆」ですしね。

李賢は『後漢書』に付注するにあたって『魏志』も引いています。確か「東夷伝」でも二三ありました。その上、李賢は細かい字句の異同についてまで言及しており、仮に唐代の『魏志』に「邪馬壹」なる表記が実在したとすれば、言及しないことは考えにくいことかと思われます。

「2. 邪馬台とヤマトの関係」の後半、なぜ現行の『魏志』が「邪馬壹」であるかについて、永井俊哉様は独自の見解を披露されていますが、ここは単純に誤写誤刻とみるのが妥当かと思います。塚田敬章氏が「魏臺訪議」について言及されていますが、この「魏臺訪議」という書名(各経籍志等にも掲載されています)が、百衲本『史記』「凶奴列伝」注文には紛れもなく「魏壹訪議」と誤刻されています。これは「臺→壹」という誤写の方向の確かな例になります。

そもそも、「邪馬壹」なる表記は、現存南宋刊本に至るまでの間、中国の文献に一切登場しません。『魏志』を引用・参照したと思しき諸典籍はいずれも「臺」です。このことは、「壹」が宋代になってから出現したと考えることの妥当性を明白に示していると言えるでしょう。

塚田敬章氏のサイトについて、私のブログに少し批判を書いてみようかと食指が動いたのですが、永井俊哉様の上掲ご所見がまさに当を得ており、私が敢えて書くまでもないことかと思い、こちらへコメントさせていただきました。

お手すきの折りにでも、私のサイトもご覧頂きました幸いです。

リンク先を見たのですが、ブログというよりもフォーラムの転載サイトといったところですね。これとは別にブログがあるのですか。

拝復 永井俊哉様、ご返信いただき、ありがとうございます。

>ブログというよりもフォーラムの転載サイトといったところですね

はい。ご案内のurlのメニューのうち、上の方のいくつかは、私がYahoo!掲示板に参入した頃に、連載で書いた記事を集めたものです。一番上の「「臺」と「壹」について」は、例の「邪摩惟」「邪摩堆」「邪摩推」問題から入っています。下の方の「Data Stock」には、単発のテーマを集めてあります。

>これとは別にブログがあるのですか

はい。ご案内が遅くなりました。「倭人伝」への旅 ブログ版を設けています。ただ、こちらはメニュー形式にはなっておりませんので検索をかけて記事を読むことになります。

昨年来、ミニ連載で書いておりましたのは、「tokyoblog氏の「二つの百済」について」と「李賢は『魏志』を見ている!」で、特に後者は李賢注について若干の調べ物をした成果を書き留めてあります。

何かとお忙しい立場にいらっしゃるかと思いますが、もしお時間がありましたら、是非お立ち寄りいただきたく、よろしくお願いいたします。

結局、朝鮮半島からやって来たんですか?渡来人による日本列島征服が日本史であると?

何が「朝鮮半島からやって来た」のかと質問しているのですか。主語がないなら、答えられません。弥生人の祖先なら、中国大陸や朝鮮半島から来たと言えるでしょう。

言葉足らずでした。天皇家や藤原家のルーツについてです。

藤原氏の起源は、中臣氏です。中臣氏は伝統的な神事を司っていて、仏教伝来に反対した保守的な豪族なので、渡来人ではないでしょう。天皇が渡来人でないことは言うまでもありません。桓武天皇の生母が百済の武寧王の子孫であると『続日本紀』に記されていますが、百済の支配者は、日本語に近い言語を話していた日本文化圏の民族なので、朝鮮民族の血を引いているとは言えません。

なお、天皇の祖先(天孫族)は弥生人で、弥生人である以上、その祖先は、中国大陸や朝鮮半島から来たということになります。もちろん、縄文人も、遠く遡れば、ユーラシア大陸から来たということになります。縄文人であれ、弥生人であれ、すべての人間の起源はアフリカ大陸ですが、しまさんが質問していることはそういうことではないだろうと思います。

言葉足らずでした。天皇家や藤原家のルーツを知りたかったです。

貴説全体の可否を判断できる能力はありませんが、少なくとも一箇所

に関しては疑問点があります。

『三国志呉書孫堅伝』には超有名人「孫堅字文臺」が記載されています。このような反証の存在を検討すらしていないのか、言及もせずに、さも妥当な説であるかのように述べるのは、よくある手口であり、かつ論証の信頼性を低める要因の一つです。

本文に書いたとおり、「臺」は皇帝の諱ではなかったので、皇帝の諱ほど徹底的に忌避されませんでした。実際、孫堅字文臺に限らず、『三国志』は、中国国内では「臺」の字をあちこちで使っています。では、なぜ邪馬臺國や臺與や聖臺の「臺」が「壹」に改変されたかと言えば、これらがすべて中華の外の夷狄であったからと考えられます。

そもそも「臺」という漢字は、四方を見はらすための高い楼台という意味で、「御史台」や「中台」といった表現に見られるとおり、中央権力を象徴する字でもあります。中華思想の持主であった陳壽は、夷狄の国や人物に「臺」という字を使うことは不適切と判断して、「壹」を代用したのでしょう。

避諱が皇帝個人の尊厳を守るためのタブーであったのに対して、夷狄に対して「壹」で「臺」を代用することは中華の尊厳を守るためのタブーであったと解釈するなら、避諱に準じた改変と言えるのではないかと思います。

こんにちは。初めまして。以前から興味深い記事の多いサイトとして閲覧しておりましたが、初めてコメントさせて頂きます。

とありますが、「ほ」に甲乙の区別がないというのは、あくまでも奈良時代の話であると考えられます。確定的なことは言えませんが、私は、奈良時代よりも前の時代であれば、「ほ」に相当する音を含め、オ段の音は全てに、甲乙に相当する音韻対立が存在したであろうと考えています。現代の日本語の母音は a,i,u,e,o の5種類の母音がありますが、古代(少なくとも弥生時代)においては a,i,u,e,ə,o の6種類の母音があり、後の時代になると、弥生時代にはəとoとして互いに区別していた音が区別されなくなり、両方ともoで発音するようになったと考えています。そして後世の時代の人々は、əのことを「乙」と呼び、oのことを「甲」と呼んだわけです。

換言すれば、この時代の日本語は「五十音」ではなく「六十音」だっただろうと、私は考えています。

この根拠に関しては、服部四郎の「日本祖語の再建」でも触れられております。

永井様は、これだけの文章を書くことができる能力を有し、かつ言語学の知識もおありだと思いますので、既にご存じでしたら釈迦に説法かもしれませんが、古代において、日本語の「ハ行」は(これは、後の時代にハ行となる音、と表現した方が良いかもしれませんが)、hではなく、pの音だったと考えられています。万葉仮名でハ行を表す音は「波」「比」「不」「平」「方」などの文字が使われていますが、これらは当時の中国語ではp音で発音していたと考えられる文字です。

オ段の甲乙は、後の時代には両方ともoで発音するようになってしまい、区別されなくなりましたが、一度に全ての段でそうなったのではなく、唇音から先に区別がなくなっていったものと考えられます。従って、最初に区別されなくなるのは「ほ」「ぼ」「も」のような両唇音でしょう。奈良時代においては、既に甲と乙の合流が進みつつある段階であり、「ほ」と「ぼ」(および「も」)が合流しつつあるが、「こ」「そ」「と」「の」「よ」「ろ」は、かろうじてまだ区別を保っていたのだろうと思います。奈良時代の文献で「ほ」の甲乙を区別していない理由はそういう理由であると考えております。

なお、甲乙は多数派を甲類、少数派を乙類と呼び分けたものではありません。あくまでも、四段活用に現れる音が甲類、二段活用に現れる音が乙類です。文章中に表れる割合で言えば乙類の方が遥かに多く、甲類はの方が少数です。また、「とも」「こころ」のようにオ段が連続する単語は、多くの場合は乙類です。

ご指摘ありがとうございます。

もしも「ほ」に甲乙の区別があって、乙類とするなら、「ところ」と同様に、同化現象で説明がつきます。

そうでないとするなら、本文で主張したように、「程」という意味の甲類の「ほと」と区別するための示差的特徴で説明可能となります。

つまり、どちらにしても、本文の説明に影響を与えません。

早速のご返答ありがとうございます。

後出しジャンケンの反論になって申し訳ないのですが、私は

・「『処』が単独ではto(と甲)、複合語内ではtə(と乙)である」は正しいか

・そもそも同化は、起こるのか

に対して疑問を持っています。

蜂矢真郷「古代語の謎を解く」にもあるとおり、「処」は乙類と甲類が部分的に混同しています。

「しなと(風が吹くところ)」は処を含む複合語と解釈可能ですが、甲類になっています。

当該書籍においては、このようなケースにおける「と」は「戸」と解釈可能だ、と主張されています。

私も「処」は、単独でも複合語でも基本的には「と乙」であると考えています。

同化に関しては、例えば、「子」は「こ甲」、「とも」はどちらも乙類です。

しかし、「子ども」の場合、相変わらず「こ甲」のままであり、「とも」の影響で「こ甲」が「こ乙」に同化してしまうことはありません。

「処」が本来「と甲」で複合語で同化して「と乙」になる、と主張するのであれば、

音法則に例外なしの観点からすれば、「子は同化しないのに、処は同化するのは何故か」という疑問に答える必要があります。

一方、蜂矢説であれば初めから「処」は単独/複合語にかかわらず常に「と乙」であり、「処」が「と甲」となっているものに関しては「戸/門」と再解釈すればよいことになります。

また、前回のコメントで述べたとおり、この時代の日本語(ではなく、日琉祖語、と呼んだ方が良いですね)では、a,i,u,e,ə,o の6種類の母音があり、それらをはっきり区別していたと考えられます。

「əすなわちオ段乙」と「oすなわちオ段甲」は、意味を区別するために両者を区別するようになったのではなく、そもそも元々「質的に、まるっきり違う音」なのです。

たまたま後の時代に両方ともオ段に合流してしまい区別されなくなったから、現代の我々はこの2種類のことを「甲乙」と呼んでいますが、

それはちょうど、現代の我々が「と」と「た」を区別しているのと同じくらい、当時の人々にとってオ段乙とオ段甲は「聞き違うことのない別の音」だったと思われます。

そのため、この音を区別するために音を変えた、と主張するのはやや乱暴であると思います。

現代で言えば、多くの「やまと」の中から1箇所だけを区別するために、ここだけ「やまた」と呼ぶことにしましょう、というのと同じくらいのことなわけですが、果たしてそれは「妥当」といえるのかは考える必要があるかと存じます。

なお、私は「処」は、単独でも複合語でも基本的には「と乙」であると考えています。

その方が、「区別のために変えた」という過程を持ち出さずとも、「そもそも違う単語だったから」だけで説明がつくからです。

当時の人々にとって「山門と山処」は、現代の我々にとっての「大和と山田」と同じくらい、まるっきり違う単語として感じられていただろう、と私は考えています。

いかがでしょうか。

もっとも、永井様がこの文章を通して主張されたかったことの本筋ではなく、枝葉部分に関する指摘ですので、

本文全体を通しての主張にさほど影響するものではないとは思いますが。

同化説や単複区別説は、注で記したように、白川静の説であって、私の説ではなく、私としては特段それに固執するつもりはありません。もしも蜂矢真郷が言っていることが正しいなら、それは、甲類の「ヤマト」は「山への入り口」で、乙類の「ヤマト」は「山のように高い所」という私の解釈にとってむしろ白川説よりも好都合です。『古代語の謎を解く』のどのページにその記載があるのでしょうか。

ご返答ありがとうございます。

当該の記述は、186ページにあります。

ただ、前回の返信では私の意見と蜂矢氏の記述の峻別が不充分でしたが、

蜂矢氏の主張は

です。

あくまでも、氏の主張は「上代文献に登場する甲類の『処』のうち、xパーセントが『門』で解釈できる」(0<x≦100)でしょうね。

私は「『処』は全て乙類として解釈されるべきであり、甲類の『処』は『門』として再解釈されるべきだ」派なので、x=100であったほうが都合がいいわけですが、

蜂矢氏はそこまで主張するには証拠不十分だと考えておられるのかもしれません。

「大和」が「山処」、山のように高いところという意味であるという考え方に関して異存はありませんので、この部分は永井様と私で意見の相違はないと考えております。

もし、揚げ足取りのような意見に感じられたのであれば申し訳ありません。

情報ありがとうございます。『古代語の謎を解く』が入手できたなら、読んでみたいと思います。