アカマツの回廊が示唆する神武東征

アカマツは、人間が森林を破壊した後に生える。だから、アカマツの花粉を分析することで、人間が森林を破壊した歴史をたどることができる。安田喜憲は、『森の日本文化―縄文から未来へ』で、アカマツが分布を広げる地帯をアカマツの回廊と名付けた。アカマツの回廊は、日本神話が伝える神武東征を、ひいては邪馬台国東遷説を環境考古学的に裏付けている。

1. 花粉が物語る森林破壊の歴史

人間が原生林を破壊した後、再生する森のことを二次林と言う。アカマツは、二次林を構成する代表的な木であるので、アカマツの花粉分析を行うことで、森林を守る縄文文化から森林を破壊する弥生時代への移行の歴史を探ることができる。ちなみに、1000年前の平安時代にも、スギが一気に消滅し、松ばかりになった。これは人口が増加し、森林栽培が盛んになったことが原因である[1]。

アカマツは、日本人が「松」という言葉を聞いてすぐに思い浮かべる、一番ありふれた種類の松だ。縄文時代には、瀬戸内海沿岸を除いて、アカマツは存在しなかった。アカマツが6500年前から瀬戸内海沿岸に生えていたのは、この地域が現在と同様、極めて乾燥していて、かつアカマツが乾燥に強いからである。人間の森林破壊が原因ではない。

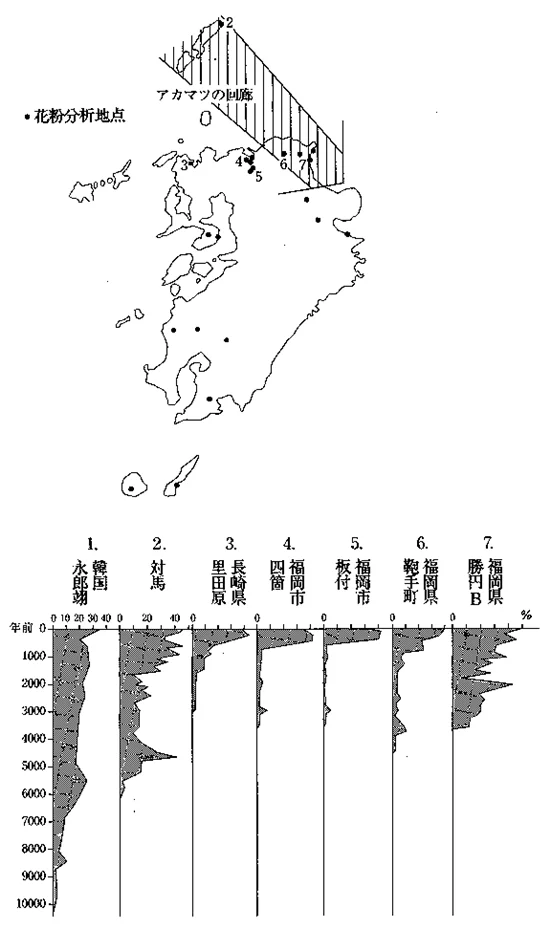

以下の図は、九州地方のさまざまな地点を選んで行った花粉分析の結果である。その結果からわかったことは、朝鮮半島から対馬を経て日本に上陸した森林破壊の民族ないし文化は、北九州の西部ではなくて、東部に定着したということである。

この図には描かれていないが、佐賀平野北部も古くから森林破壊がなされていた。佐賀平野は吉野ヶ里遺跡がある場所だ。北九州東部では、まだ大規模な遺跡は発見されていない。吉野ヶ里遺跡は、卑弥呼の時代のかなり前に最盛期を終えているので、少なくとも卑弥呼の時代の邪馬台国は、吉野ヶ里遺跡にはなかった。卑弥呼の時代の邪馬台国の遺跡は北九州東部に眠っているのかもしれない。

他方で、畿内での森林破壊が進むのはもっと遅く、弥生時代後期から古墳時代にかけてである。安田は、朝鮮半島→対馬→北九州→瀬戸内海→畿内へと伸びていくアカマツの分布地帯をアカマツの回廊と名付け、この回廊に沿って神武東征がなされたのではないかと推測している[3]。

原データを掲載している畑中論文を直接読んでいないので何ともいえないが、宮崎県近辺での調査は行われなかったのだろうか。『古事記』によると、カムヤマトイワレビコは、日向国を出発し、宇佐に立ち寄って、瀬戸内海経由で畿内に攻め入ったことになっている。日向国はほぼ現在の宮崎県に相当する。注目すべきことに、日本神話を裏付けるように、宮崎県には九州最大の古墳群で、特別史跡に指定されている西都原古墳群がある。宮崎県の西都原古墳群から国内最古級の前方後円墳[4]が確認されたと朝日新聞が2005年05月18日に報道したことで、日向国から神武東征が始まったという説の信憑性が高まっている。

もちろん、日本神話のストーリー以外にも、

1. 南九州も大和政権に参加していた

2. 前方後円墳は同時多発的に発生、九州と畿内ではそれぞれ別で、必ずしも前方後円墳=大和政権の勢力範囲ではない

という二つの考え方が出来る[5]

のだが、一番目の場合、なぜ日向国のように遠く離れた場所が、他に先駆けて大和国と同じような前方後円墳を作ったのかという疑問が生じる。二番目のように同時期に遠隔地でたまたま同じような形の古墳が建造されたというストーリーも考えにくい。当時、各地には様々なユニークな形をした古墳が作られた中で、なぜこの二つの地域なのかが問題となる。

『日本書紀』によれば、西都原古墳群があった地域に、天孫が降臨し、神武天皇(実際には崇神天皇)が南九州から畿内に東征したことになっているから、南九州にあった前方後円墳の文化を持つ勢力が、大和に進出したという可能性を考えてみるべきだろう。朝日新聞は邪馬台国畿内説を支持しているので、さすがにこの可能性には触れていない。今後南九州と畿内のどちらが先かが争点となる。この点でも、宮崎県での花粉分析の結果もぜひ知りたい。

2. 箸墓古墳は卑弥呼の墓か

北九州で、森林破壊が行われていた頃、畿内はうっそうとした森に覆われていた。弥生時代の畿内では、唐古遺跡などに見られるように、人々は、低湿地に水田を作っていた。ところが、三世紀後半から四世紀にかけて、突如として、そうした低湿地の遺跡が放棄され、奈良盆地南東部の丘陵地帯が開拓されるようになった。その開拓地が纏向遺跡である。

丘陵地帯は土が固いので、開拓には鉄器が必要である。弥生時代の北九州の鉄器の保有数は、畿内を圧倒している。だから、鉄器を持った森林破壊型の文化が、三世紀後半に、北九州から畿内に侵入してきたはずである。そして、これが神武東征に相当すると安田は考える。

纏向遺跡最大の建造物は、箸墓古墳である。安田は、箸墓古墳にまつわる倭迹迹日百襲姫(ヤマトトトビモモソヒメ)の伝承を根拠に、箸墓古墳が卑弥呼の墓だという「憶測」を語っている[6]。安田が根拠にしている箸墓伝説は、『日本書紀』に書かれている、次のような伝承である。

倭迹迹日百襲姫(やまとととびももそひめ)、大物主神(おほものぬしのかみ)の妻と為る。然れども其の神常に昼は見えずして、夜のみ来(みた)す。倭迹迹姫命は、夫に語りて曰く、「君常に昼は見えたまはねば、分明(あきらかに)に其の尊顔を視ること得ず。願はくは暫留(しましとどま)りたまへ。明旦(くるつあした)に、仰ぎて美麗しき威儀(みすがた)を覲(み)たてまつらむと欲ふ」といふ。大神対(こた)へて曰(のたま)く、「言理(ことわり)灼然(いやちこ)なり。吾明旦に汝(いまし)が櫛笥(くしげ)に入りて居らむ。願はくは吾が形にな驚きましそ」とのたまふ。爰に倭迹迹姫命は心の裏で密かに異(あや)ぶ。明くる朝を待ちて櫛笥(くしげ)を見れば、遂(まこと)に美麗な小蛇(こおろち)有り。その長さ太さは衣紐(したひも)の如し。即ち驚きて叫ぶ。時に大神恥ぢて、忽(たちまち)に人の形と化りたまふ。其の妻に謂(かた)りて曰はく「汝、忍びずして吾に羞(はじみ)せつ。吾還りて汝に羞せむ」とのたまふ。仍(よ)りて大空を踐(ほ)みて、御諸山に登ります。爰に倭迹迹姫命仰ぎ見て、悔いて急居。則ち箸に陰(ほと)を憧(つ)きて薨(かむ)りましぬ。乃ち大市(おほち)に葬りまつる。故、時人、其(こ)の墓を号けて、箸墓と謂ふ。是の墓は、日は人作り、夜は神作る。

[口語訳]倭迹迹日百襲姫は、大物主の神の妻となった。しかし、夫は、昼には姿を現さず、夜だけ来た。 倭迹迹姫は夫にのべた。 「あなたは、昼にいらっしゃらないので、そのお顔をよく見ることができません。できれば、しばらくお留まりください。朝の光のなかで、うるわしいお姿を、仰ぎみたいと思います。」大物主の神はこたえた。「もっともだ。あしたの朝、わたしはあなたの櫛箱にはいっていよう。だが、私の姿をみて、驚かないでほしい。」倭迹迹姫は、怪しみながら、朝の光をまって、櫛箱をあけた。そこには、とても美しい子蛇がいた。 その長さと太さは、衣服のひも程度だった。倭迹迹姫は驚いて叫んだ。夫は、人のすがたになり、妻に 「あなたは、私に恥ずかしい思いをさせた。」 と言うと、大空をふんで、御諸山(三輪山)へと翔けのぼって行った。倭迹迹姫は、後悔して、座り込み、そのはずみで、箸で陰部をついて死んでしまった。人びとは、彼女を大和の大市に埋葬した。その墓は、箸の墓とよばれる。この墓は、昼は人が作り、夜は神が作った。[7]

原文を見ると、「倭迹迹日百襲姫」が出てくるのは最初だけで、二回目以降は、「倭迹迹姫」となっている。倭迹迹日百襲姫が、7代目孝霊天皇の娘で、崇神天皇の大叔母(祖母の姉妹)にあたるのに対して、倭迹迹姫命は8代目の孝元天皇の娘であり、両者は別人だという説もある。たしかに、崇神天皇の時代に嫁ぐ年齢だったのは、倭迹迹姫の方であるが、神話なのだから、このようなことを気にする必要はない。

倭迹迹日百襲姫=卑弥呼説は、邪馬台国畿内説の支持者によく見られる解釈だが、倭迹迹日百襲姫も倭迹迹姫も、自分自身は天皇になったのでもなければ、天皇と同等の権力を持っていたのでもないから、この解釈は難しい。そもそも、卑弥呼は、2世紀末から3世紀半ばに生きた人物である。纏向遺跡の成立を3世紀後半以降に求めている安田の見解と矛盾している。

《倭迹迹日百襲姫=卑弥呼》説の提唱者は、周濠の底から布留0式土器が出土したことを根拠に、箸墓の築造年代を3世紀中ごろの卑弥呼の時代にまで引き下げようとしている。しかし、周濠の底からの出土品で、墓自体の築造年代を割り出すことはできない。箸墓古墳の周濠からは、布留1式土器とともに木製の輪鐙(わあぶみ)が見つかった。鐙は、乗馬の際に足を掛けるために使われる馬具である。馬具が日本で使われるようになったのは5世紀になってからだから、周濠からの出土品で築造年代を決めようとすると、箸墓は、五世紀頃に築造されたということになってしまう[8]。

私は、所謂「神武東征」により三世紀の後半から四世紀の初めにかけて、畿内に侵入してきた鉄器文化の勢力が纏向遺跡を作ったという安田の見解を支持する。それならば、纏向遺跡最大の建造物である箸墓は、神武の東征を行った神武天皇の墓でなければならない。但し、神武天皇は、架空の存在で、実際には、崇神天皇と同一であると考えられているから、崇神天皇の墓ということになる。現在、崇神天皇陵は、天理市柳本町の柳本行燈山古墳に比定されているが、崇神天皇が4世紀の初頭になくなっているのに対して、この古墳は4世紀後半に作られたとみなされているので、年代が合わない。

3. 倭迹迹日百襲姫の神婚伝説

もしも箸墓が、崇神天皇の墓だとするならば、あの倭迹迹日百襲姫の神婚伝説は何なのか。実は、あの話は、付会的地名起源譚だという見解もある。

「箸墓」とは、箸村にある墓の意で、その「箸」は「間(はし)」の意か。[…]現地名が箸中であるのも、桜井市三輪と天理市柳本との中間地帯であることによると考えられる。古代の大市(穴師・箸中)は三輪・柳本両地区の橋渡しになる境界地帯であったので、市が立ったか。従って「箸に陰を撞」いたというのは付会説話となる。[9]

もとより、「箸村」や「箸中」という地名が、「箸墓」よりも古いという保証はない。仮に、「箸墓」の名称が後からできたのだとしても、「はし」には複数の意味が込められているのかもしれないし、実際に古代の韻文的な意味の世界では、そうであることが普通である。

「はし」という日本語は、「端」と「間」の二義性を帯びている。端は、かつては、葉や末と同様に、「は」と読まれ、枝葉末節を意味した。「は」と「は」を挟(はさ)むのが間(はし)である。箸(はし)は、食べ物の端(はし)と端(はし)を挟(はさ)む道具だが、端と端を挟むという点では、橋(はし)もまた同じである。

精神分析学的には、橋は、胎内回帰のためのペニスである。この世から、女陰を通って、あの世である胎内へと移行するための通路である。こう考えると、倭迹迹(日百襲)姫の神婚伝説の意味がわかってくる。蛇と箸は、その形状からもわかるように、ペニスであり、彼女が陰部を箸でついて死んだということは、ペニスである箸=橋を通って、あの世に行ったということである。

倭迹迹(日百襲)姫の神婚伝説は、墓の被葬者が誰かをではなくて、 墓が何を意味しているかを象徴的に語るための暗号ではないだろうか。箸墓は、前方後円墳である。前方後円墳は、女陰を意味する円形の穴に男根を意味する長方形をこちらからあちらへと突っ込んだ形に見える。墓が、この世からあの世へ旅立つ場であることを考えると、それは墓の形にふさわしいものだということになる。四角が前の方で、円が後ろの方という方向感覚も、たまたまであるが、あっている。

私のこの前方後円墳の形の解釈は、円部は埋葬のための丘陵で、前方部は祭壇という通常の解釈とそれほど大きく異なるものではない。 死者が眠る場所はあの世であり、祭壇はこの世にいる者があの世にアクセスするための場なのだから。この構造は、日本のジグラットとも言うべき、古代の出雲大社にも見て取ることができる。

古代の出雲大社を復元したこの模型の写真を見てもわかるように、かつては、この世と、あの世に属する本殿の間には、長い橋があって、 両者を媒介していた。出雲大社は、あの世が空の上にあるという思想を前提にしているが、日本ではあの世は必ずしも天の上にあるとは考えられておらず、地中にもあったと考えられていた。

前方後円墳では、あの世に当たる円墳の部分が高くないので、あの世とこの世を区別するために、周濠が掘られた。周濠に囲まれた墓は、羊水に囲まれた胎児の世界であり、人がそこから産まれ来て、そして死後はそこへと戻っていく所の胎内であることが象徴されている。

『日本書紀』にある「是の墓は、日は人作り、夜は神作る」という不思議な文言もこれで理解できる。この世とあの世をつなぐ橋は、この世からとあの世からの両方から作らなければいけないということである。胎内は暗いから、あの世では夜に神が作り、胎外は明るいから、この世では昼に人が作るのである。

大和朝廷にとって、あの世の神は、大国主神(オホクニヌシ)=大物主神(オオモノヌシ)である。出雲大社に祭られているのも、三輪山に鎮座すると想像されていたのも、この神である。両者は本来別の神のはずなのに、神武東征で犠牲になった被征服者という共通項ゆえに、同一視されるようになった。

私は、神武天皇と崇神天皇の間に ある闕史八代は、崇神天皇によって征服された葛城王朝の王の系譜と考えている。葛城王朝は、三輪山が拠点だったから、滅んだ王朝の亡霊は、この山に鎮座すると考えられたわけだ。

『日本書紀』によると、崇神天皇七年の春に疫病が流行し、人民の死亡と流離があいついだ。このとき、大物主神が倭迹迹日百襲姫に憑いて、大物主神の子孫である太田田根子を祭主として自分を祭れと言った。崇神天皇がその通りにすると、疫病が鎮まった。この疫病は、崇神天皇が滅ぼした葛城王朝が怨霊となって祟ったものと考えられたのだろう。そして、あの世の大物主神とこの世の崇神天皇の橋渡し役になっているのが、倭迹迹日百襲姫であることに注目しよう。神婚説話は、このときの憑依を神話化したものに過ぎない。

ここでもう一度、件の付会的地名起源譚を検討し直そう。箸中は、三輪と柳本の間にある。柳本は、崇神天皇稜があるとされている場所である。箸中の墓が倭迹迹日百襲姫の墓だと人々が考えたのは、彼女が、三輪山にいる大物主神と柳本に眠っていると思われた崇神天皇の間に位置するのにふさわしい巫女とみなされていたからではないだろうか。彼女は、「箸」=「橋」=「間」という意味で、「ハシ」だったのだ。

4. 参照情報

安田喜憲は理学博士であるが、環境考古学の視点から、人文科学の分野にも積極的な発言をしている。『https://amzn.to/2YkqMtd 森の日本文化―縄文から未来へ]』もそうした本の一冊である。

- 安田喜憲『森の日本文化―縄文から未来へ』新思索社 (1996/11/1).

- 中川毅 『人類と気候の10万年史 ― 過去に何が起きたのか、これから何が起こるのか』講談社 (2017/2/15).

- 小島憲之他編集『新編日本古典文学全集 (2) 日本書紀 (1)』 小学館 (1994/3/25).

- 安本美典『誤りと偽りの考古学・纒向 ― これは、第二の旧石器捏造事件だ!』勉誠出版 (2019/6/28).

- 安本美典『邪馬台国は福岡県朝倉市にあった!! ―「畿内説」における「失敗の本質」』勉誠出版 (2019/9/6).

- 安本美典『日本の建国―神武天皇の東征伝承・五つの謎』勉誠出版 (2020/6/15).

- ↑中川毅 『人類と気候の10万年史 ― 過去に何が起きたのか、これから何が起こるのか』講談社 (2017/2/15). p.129.

- ↑Hatanaka, K. “Palynological studies on the vegetational succession since the Würm Glacial Age in Kyushu and djacent areas“. Journal of Faculty of Literature. Kitakyushu University (Series B), 18, 29–71, 1985.

- ↑安田喜憲『森の日本文化―縄文から未来へ』新思索社 (1996/11/1). p.115.

- ↑最古級前方後円墳とされるのは、宮崎県西都市三宅酒元之上の台地上にあり、第二古墳群の南端に位置する81号墳である。墳長約54mで、三世紀末~四世紀前半頃に築造されたと考えられている。

- ↑天漢日乗「南九州で国内最古クラスの前方後円墳発見」2005-05-18.

- ↑安田喜憲『森の日本文化―縄文から未来へ』新思索社 (1996/11/1). p.133.

- ↑「倭迹迹日百襲姫命為大物主神之妻。然其神常昼不見、而夜来矣。倭迹迹姫命語夫曰。君常昼不見者。分明不得視其尊顔。願暫留之。明旦仰欲覲美麗之威儀。大神対曰。言理灼然。吾明旦入汝櫛笥而居。願無驚吾形。爰倭迹迹姫命、心裏密異之。待明以見櫛笥。遂有美麗小蛇。其長大如衣紐。則驚之叫啼。時大神有恥。忽化人形。謂其妻曰。汝不忍令羞吾。吾還令羞汝。仍践大虚登于御諸山。爰倭迹迹姫命仰見而悔之急居。則箸撞陰而薨。乃葬於大市。故時人号其墓。謂箸墓也。是墓者日也人作。」『日本書紀』崇神天皇十九月の条.

- ↑箸墓に関しては、拙稿「卑弥呼の墓はどこにあったのか」を参照されたい。

- ↑小島憲之, 西宮一民, 毛利正守, 直木孝次郎, 蔵中進『新編日本古典文学全集 (2) 日本書紀 (1)』小学館 (1994/3/25). p.285.

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません