主人と奴隷の弁証法

ヘーゲルの『精神現象学』の「自己意識」の章に出てくる主人と奴隷の弁証法は、疎外された労働者の解放を夢想していたマルクスを感動させ、鏡像段階論を展開したラカンにもインスピレーションを与えた。このページでは、主人と奴隷の弁証法は、どのような構造を持っているのか考えたい。

1. 主人と奴隷の弁証法

ラカンの精神分析の理論が、ヘーゲルの《主人と奴隷の弁証法》から多くの影響を受けていたことは周知の通りである。逆に言えば、ヘーゲルの弁証法は、自他の関係をラカン流の鏡像関係として捉えていたということである。「実際、自己意識とは、感性的で知覚された世界の存在からの反照[Reflektion 反射]であり、本質的に他在からの帰還である[2]」とヘーゲルは言っている。

では、ヘーゲルの弁証法では、小文字の主体と小文字の他者、大文字の主体と大文字の他者はそれぞれ何に相当するのであろうか。本節では、フロイト/ラカンの精神分析学の成果からヘーゲルの《主人と奴隷の弁証法》を逆照射し、マルクスによるヘーゲルの批判的継承をも併せて検討する。

《主人と奴隷の弁証法》の議論は、『精神現象学』の(B)自己意識、Ⅳ. 自己自身を確信する真理、A. 自己意識の自立性と非自立性、支配と隷従、その他の箇所に出てくる。この箇所では、真理(確信)が意識の外にある対象から意識自身へと移行し、意識は、自己意識としてそれ自体で存在しようとするようになる。

自己意識は即かつ対自的に存在するが、それは、自己意識が[小文字の]他者に対して即かつ対自的である、つまりもっぱら承認されたものとして存在するかぎりにおいて、かつそのことによってである。[3]

私と他者という二つの自己意識は、自立的(selbständig)であろうとして、存在を賭けた戦いを行う。

それゆえ二つの自己意識の関係は、両者が生死を賭けた戦いを通して、自分自身とお互いの真を確かめる[bewähren]べく規定されている。両者は戦わなければならない。なぜなら両者は、それ自体で存在しているという自分の確信を他者において、そして自己自身において真理へと高めなければならないからである。[4]

いま二人の人間が、枝もたわわに実のなるりんごの木を同時に見つけたとする。二人はお互いに、「最初に見つけたのは私であり、だからこのりんごの所有権は私にある」と主張して譲らない。自己意識が自立的であり、自分の権利を全うしようとするならば、他者から承認されなければならないが、それが不可能なら相手を殺すしか他はない。

だがこのように死によって真を確かめることは、そこから出てくるはずの真理を、そしてそれゆえにまた自己自身の確信一般をも破棄してしまう。[5]

意識は、自分の自立的存在を他者に認めさせようとして、他者と戦った。もし他者を死に至らしめてしまえば、自分を勝利者として認めてくれる他者をも失うことになってしまう。自己意識は自立的であろうとするならば、自立的であってはならないのであって、相手が「言うことは何でも聞くから殺さないでくれ」と哀願してきたときには、敵の命を救って、彼を奴隷にしなければならない。こうして自己意識は奴隷から主人として承認される存在となる。

ヘーゲルは、主人は一方では物を媒介にして奴隷に係わり、他方では奴隷を媒介にして物に係わると言う[6]。しかし《主人-物-奴隷》 、《主人-奴隷-物》のどちらの三項図式にも賛成できない。その理由は二つある。

- まず、ヘーゲルは「物そのもの」と「欲望の対象」を等値しているが、「物 Ding」でもって自然界の物体を理解するかぎり、これは正しくない。全ての物が欲望の対象であるわけではないし、全ての欲望の対象が物であるわけでもない(例えば精神的欲望の場合など)。

- ヘーゲルは、奴隷は物に直接働きかけて労働し、主人はその果実を享楽するだけであると言うが、この労働概念は狭すぎる。主人が奴隷を指揮監督することも労働の一種である。実際、もし物を加工して物を生産することだけが労働であるとするならば、今日第三次産業と呼ばれているものは労働の部類には入らないであろう。もちろん主人にとって奴隷は人格ではなくて物であるから、奴隷の指揮監督も、物に対する働きかけと呼ばれるべきであるのかもしれない。だが奴隷が物の一部であるならば、三項図式は崩れてしまう。

以上を要するに、物は労働の対象でもなければ、労働の目的でもない。主奴関係を規定する三項図式は、《奴隷-価値-主人》である。

この三項図式は、奴隷が労働によって生み出した価値を主人が搾取して消費し、主人から奴隷へは、奴隷を“生かさぬよう殺さぬよう”価値の一部が還元されることを表している。奴隷は主人に依存する存在である。反面、価値を生産しているのは奴隷であるから、主人は奴隷に依存する存在である。

それゆえ、自立的意識の真理は奴隷の意識である。この自立的意識は、最初は確かに自己の外に[主人に]現れ、自己意識の真理としては現れない。しかし、支配の本質が、支配がそうなろうと欲したところのものの逆であることを支配が示したように、おそらく隷従の方も、それが徹底して行われるならば、隷従が直接そうであるところのものの逆になるであろう。隷従は、自己内へと押し返された意識として自己へと立ち帰り、真の自立性へと逆転していくであろう。[7]

このヘーゲルの議論にも賛成できない。主人がたんなる搾取しかしないのであれば、主人は寄生虫的非自立的存在へと転落するであろう。だが主人が搾取ではなく、管理労働を行っているなら、価値を生み出しているのは主人であるから、支配体制が崩れないかぎり、《奴隷-物-主人》が《物-奴隷-主人》へと逆転したように、《奴隷-価値-主人》が《価値-奴隷-主人》へと逆転することはない。主人が管理労働を十全に行わなくなったとき支配は崩れるが、それは新しい階級支配の始まりをもたらすに過ぎないので、《奴隷-価値-主人》の図式は変わるところがない。承認をめぐる闘争は、これまで におびただしい回数で行われてきた権力闘争の一幕の描写である。

2. ラカンによる解釈

《主人と奴隷の弁証法》をラカンのシェーマLと関係付けてみよう。ヘーゲルは、『精神現象学』より4年前に書かれた草稿『人倫のシステム』において、支配と隷従の差別は、家族において止揚される(ないし無差別化される indifferentiiert sein)としている[8]。初期ヘーゲルは、“愛による和解”を信じていたようだが、フロイト=ラカンの研究が示すように、《主人と奴隷の弁証法》は、家族の中にさえ見られるのである。

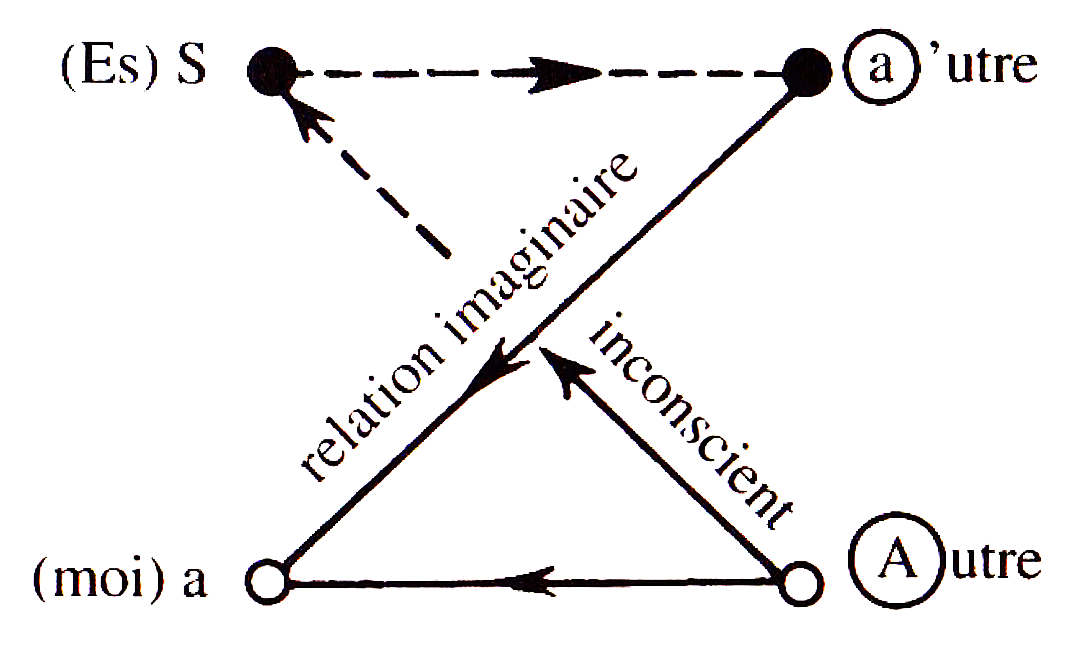

ここで以下のシェーマLを見られたい。Lはラカンの頭文字で、これはラカンの理論の代表的なシェーマである。

《奴隷-価値-主人》という三項図式に基づいて、小文字の主体 a を《奴隷》に、小文字の他者 a’ を《価値》に、大文字の他者(丸A)を《主人》に割り振りたくなる。だけれども《主人と奴隷の弁証法》は承認をめぐる闘争であって、価値をめぐる闘争ではない。私はリンゴを食べたいという欲望を持つが、その欲望が他者によって妨げられるとき、私の欲望は《他者から承認されること》に向かう。りんごを思うままに食べたいという欲望は、他者を思うままに動かしたいという欲望となる。これは権力欲という二階の欲望であって、私と他者との関係は、《自我-物-他者》でもなければ、《自我-価値-他者》でもなくて、《自我-権力-他者》である。

大文字の主体 S(エス)の欲望は、小文字の他者 a’ に向けられている。私は他者の中に自分の欲望の姿を見出し、他者は自分の中に欲望の姿を見出す。この鏡像関係 a-a’ における《鏡=大文字の他者A》は、主人(Herr)ではなくて、権力/支配(Herrschaft)である。なるほど子供にとって父親が権威であるように、奴隷にとっては主人が権威である。しかし大文字の他者 A は、精神分析学では実在的父親(père réel)ではなくて象徴的父親(père symbolique)であったように、主人と奴隷の弁証法でも、実在的主人ではなくて象徴的主人、すなわち権力/支配である。ナポレオンは世界精神の体現者ではあったが、ナポレオンそのものは世界精神ではなく、没落すれば権力の具現者ではなくなる。

ヘルとヘルシャフトを区別すれば、コミュニケーション・メディアによるヘルシャフトは、承認をめぐる闘争が行われる前から存在していたことが理解されるようになる。

シニフィアンの純粋な主体のためにあらかじめ用意された場所としての大文字の他者は、ヘーゲルにしたがってかつヘーゲルに反して言うならば、大文字の絶対的主人として存在するようになる前であっても、主人の地位を占めている。なぜなら、これは現代の平凡な情報理論が見落としていることだが、もしコードがすでに大文字の他者のコードでないならば、コードについて語ることさえできないからだ。また、このことはメッセージにおいて問題とされていることとは全く別の事柄である。というのも[なぜメッセージとコードのレヴェルが違うかと言うと]、小文字の主体が自己を構成するのはメッセージによってであるが、その際、小文字の主体が、自分が発したまさにそのメッセージを受け取るのは、[コードとしての]大文字の他者からである。[9]

ラカンがここで区別する“コード/メッセージ”は、より一般的には、コミュニケーションにおける“メディア/エイドス”の区別である。権力的なコミュニケーションでは、資本の差異がメディアとなって、主人の命令メッセージが奴隷に伝達され、奴隷の行為を規定する。権力・権力者・権力コミュニケーションの三つは、概念的には区別可能である。

主人自体は大文字の他者ではないから、奴隷と主人は、小文字の主体と大文字の他者の関係にあるのではなくて、小文字の主体と小文字の他者の関係にあることになる。もちろん社会は主人と奴隷の二人だけから成り立っているわけではないから、小文字の他者には、私を除く全ての社会の構成員が候補として入ることになる。a-a’ の関係では、奴隷は社会から奴隷と判断されることによってのみ奴隷であり、主人は社会から主人と認められることによってのみ主人であるというように、鏡像を通して社会的自己同一がなされる。

ともあれ主人も奴隷もともに小文字で、潜在的には対等な関係にあるから、その主従関係は反転する可能性を持っている。奴隷は、自立的存在であることを小文字の他者たちから社会的に承認されることを望み、主人が持つ権力を奪い返して主人に自己同一して、他者たちに対して主人として君臨したいという欲望を持つ。権力の代わりに象徴的ファルスを、他者たちの代わりに象徴的母親を置いてやると、「奴隷の自己意識」とはエディプス・コンプレックスであることが分かる。エディプス的欲望を持つ男の子が父親を殺害したいと思ったとき、その欲望は、同時に父親によって去勢されるかもしれないという死の恐怖心(に等しいもの)を伴う。「というのも、他人の死を目指すことは、自分自身の生命を賭けることを含んでいるからである[10]」。エディプスの三角関係もまた、《承認をめぐる生死をかけた戦い》なのである。

3. マルクスによる継承

ヘーゲルの市民社会と国家の区別は、フロイトの無意識の発見に比せられるべき偉業である。ただヘーゲルは市民社会を国家へと止揚しようとした点で依然として近代合理主義の埒内にある。それに対してマルクスは国家を市民社会へと止揚しようとする。市民社会とは「欲望のシステム das System der Bedürfnisses」であり、フロイトの図式では、無意識の欲望に相当する。ちょうど意識が無意識を抑圧し、検閲するように、国家は市民社会を支配し、規制する。マルクスは『ユダヤ人問題によせて ― ヘーゲル法哲学批判序説』の結論部分で次のように言っている。

哲学がプロレタリアートの中にその物質的武器を見出すように、プロレタリアートは哲学の中にその精神的武器を見出す。そして思想の稲妻がこの素朴な民族の地盤の奥深くまで走るやいなや、ドイツ人の人間への解放が成し遂げられる。[11]

同様に「精神分析学が無意識のディスクールの中にその治療上の武器を見出すように、無意識のディスクールは精神分析学の中にその学問的武器を見出す。そして思想の稲妻がこの素朴な無意識の地盤の奥深くまで走るやいなや、抑圧された欲望の意識への解放が成し遂げられる」。マルクスは、フロイトになぞらえて言うならば、社会の深層構造に光を当て、抑圧がもたらす社会の病を治療しようとしたと考えられる。

マルクスによれば、ヘーゲルは逆立ちしている。

家族と市民社会は国家の現実的部分であり、意志の現実的・精神的存在であり、国家の現存在の様式である。家族と市民社会は自己自身を国家へと作り上げる。この二つが原動力なのだ。それなのに、ヘーゲルによれば、家族と市民社会は現実的な理念によって働きかけられ、家族と市民社会を国家へと統合するのは、それらの固有の生の経過ではない。家族と市民社会を自己から区別したのは理念の生の経過の方であって、しかも家族と市民社会は、この理念の有限性であるとのことだ。[12]

家族と市民社会は自己規定性を失って、それらの疎外態である国家によって逆に規定されてしまう。

ヘーゲルは、国家それ自身や普遍的国家利益や法などを配慮する統治権を、代理者を通して市民社会の内部に入り込ませる。ヘーゲルによれば、この統治代理者・国家の行政官吏は、もともと市民社会のではなくて市民社会に対立する真の国家代表[die wahre Staatsrepräsentation,nicht der sondern gegen die bürgerliche Gesellschaft]である。国家と市民社会の対立はそのように固定されている。すなわち、国家は市民社会の中ではなくて、外に在る。[13]

マルクスはやがて法学から経済学へと重心を移して、国家による市民社会の疎外を、資本家による労働者の搾取と捉えるようになる。

国家と市民社会、資本家階級と労働者階級の中間に立って、両者を調停する第三者は存在しないのだろうか。今引用した個所に出てくる「代理者 Abgeordnete」は、市民社会から選ばれてくる「代議士 Abgeordnete」ではなくて、《君主=国家》の統治システムの末端である。マルクスが『ユダヤ人問題によせて ― ヘーゲル法哲学批判序説』を書いた1843年の当時、ヨーロッパ大陸では反動的なウィーン体制が依然として続いており、労働者が代議士を通じて議会で自分たちの権利を訴えることができる情勢にはなかった。

もちろんヘーゲルの法哲学は、議会についても論じている。

ヘーゲルは、またすでに、統治権とともに議会的要素を民衆と君主の中間者として(同様に議会的要素を市民社会と政府の中間者などとして)特徴付けた。[14]

しかしマルクスによれば、そのような中間者、ウォーラーステインの言葉を使うならば、中核と周縁の間にある半周縁は「混ぜ合わせ物 Mixtum Compositum」であり、「木製の鉄、普遍性と個別性の揉み消された対立[15]」である。

議会が当てにならないのならば、ストライキによって直接資本家と交渉してはどうだろうか。これもうまく行かない。マルクスに言わせれば、労賃をめぐる資本家と労働者の戦いは、必然的に資本家の勝利に終わる。なぜなら「資本家は、労働者が資本家なしで生きられるよりも長く労働者なしで生きることができる[16]」からである。そこで、搾取なき社会を作ろうとするならば、もはや暴力的革命以外の選択肢はないことになる。

では革命という複雑性の増大によっていかなる複雑性の縮減が行われるのか。ソ連をはじめとする共産主義諸国が(世界システムの中ではともかく)国内で行ったことは、《複雑性の増大なき複雑性の縮減》である。計画経済と産業の国家独占、一党独裁と候補者単数の選挙などがそれである。そこでは需要と供給の不確定な市場関係を媒介とすることなく経済や政治が営まれている。

土台すなわち私的所有の止揚にともなって、生産の共産主義的規制ならびにそのことによって可能となる、人間が自分たちで作った生産物によそよそしく関係するそのよそよそしさの根絶にともなって、需要と供給の関係は無に帰し、人間は交換や生産や人間関係の様式を再び自分たちの手中に取り返す。[17]

他方で、『ドイツ・イデオロギー』の中では、次のような驚くべき《複雑性の縮減なき複雑性の増大》が理念として謳われている。

労働が分配され始めると、[資本主義社会では]各人は特定の排他的な活動領域を押しつけられて持つようになり、そこから抜け出せなくなる。各人は狩人や漁師や牧人あるいは批判的批評家のどれかであって、各人は生活手段を失うまいと思えば、そうであり続けなければならない。これに対して共産主義社会では、各人は一つの排他的な活動領域を持たずに、めいめい好きな部門で自己形成することができる。社会は生産全般を規制していて、そしてそれゆえに私は、そのつど[専門的な]狩人や漁師や牧人や批判的批評家となることなく、気がおもむくままに今日はこれを、明日はあれをして、朝は狩りをし、午後は釣りをやり、夕方には家畜を追い、夕食後には批評をすることができるようになるのだ。[18]

資本家と労働者、都市と農村、世界システムにおける中核と周縁などの差異を破棄し、専門化/分業化を否定するならば、社会は極めて高エントロピー的になり、おおよそ50億の人口を養うだけの生産ができないことは火を見るよりも明らかである。階級的な権力の差異の否定は、文明の否定である。

もとよりマルクス主義の唯物史観によれば、共産主義的革命は、否定の否定によって、原始共産主義への回帰の一面をも持つ。ヘーゲルは「承認をめぐる闘争と主人への服従から、国家の起源としての人間の共同生活が現れ出て来た[19]」と言うが、国家が成立する以前には、マルクス主義者が主張するように、主奴未分の権力支配のない平等な社会があったのであろうか。

この点で注目すべきなのは、精神分析学の成果を未開社会の分析に貢献させたフロイトの『トーテムとタブー』である。この著作でフロイトは、ダーウィンの仮説を踏まえて、太古に「すべての女[妻/娘]を独占し、成長した息子たちを追放する暴力的で嫉妬深い父親[20]」を想定し、次のような原父殺しの仮説を立てる。

ある日のこと、追放された兄弟たちは力を合わせて父親を打ち殺し、その肉を食べて、父親を中心とする群れ[Vaterhorde]に終止符を打った。[…]殺害したものの肉まで食べてしまうことは、人食い人種には当り前のことである。実に暴力的な原父[Urvater]は、兄弟たちの誰にとっても羨まれ、恐れられる模範であった。今や彼等は、肉を食うことで父親との同一化を敢行し、各人は父親の力強さの一部を我が物とするというわけである。[21]

これは荒唐無稽の仮説ではなくて、猿の群れなどで類似の現象が観察されている。単雄群のボス猿は、雌たちと安全で豊かななわばり(中心)を独占し、周縁をさまよう若い雄猿がなわばりに進入することを排除する。ボス猿が年老いて体力が弱ってくると、他の雄猿が歯をむき出しにした死闘によってボスの地位を奪う、などなど。もし猿の社会にすでに中心/周縁階級があり、そして人類が猿から進化してきたとするのであれば、原始共産主義なるものがあったかどうかはきわめて疑わしい。《権力なき社会》などは、人類史上存在しないという意味でのユートピアではないのか。

我々は権力の物象化的転倒を斥けなければならないとしても、そこから直ちに権力的差異や資本の偏在や分業を否定しようとすることは性急な飛躍である。マルクス主義経済学は、価値を人-間の類的本質が疎外(あるいは廣松渉によれば物象化)されたものと捉えるが、経済的価値あるいは価値一般は、人間存在の普遍性からではなく、特殊性・有限性・不確定性から理解されるべきである。《いつでも、どこでも、誰でも、何でも手に入れることができる》無媒介性の否定が価値であり、労働をはじめとする社会的活動性の原動力である。市場価値のシステムを否定するならば社会的活動は停止する。

マルクス主義経済学は、物質的分野においても精神的分野においても、エネルギーの経済学であって、エントロピーの経済学ではなかった。そこで問題となるのは、社会全体の生産力の向上と均等な《必要に応じての=必然的な》配分であって、個体性、各個人の生産力間の差異性、《不確定性=選択性》に基づく競争原理は無視される。地平的中間性を飛び越して、物自体的な差異の消滅へと超越したとき、エントロピーはゼロになると同時に極大に達するというパラドックスはすでに確認した。マルクス・エンゲルスが理想とした共産主義社会は熱死的な歴史の終焉しかもたらさないのである。

4. 参照情報

- 永井俊哉『社会システム論の構図』Kindle Edition (2015/05/20).

- ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル『精神現象学』作品社 (1998/3/1).

- カール・マルクス『ユダヤ人問題によせて ― ヘーゲル法哲学批判序説』岩波書店 (1974/3/12).

- ジグムント・フロイト「トーテムとタブー」in『フロイト全集〈12〉1912‐1913年』岩波書店 (2009/6/26).

- ジャック・ラカン『エクリ 1』弘文堂 (1972/5/25).

- ジャック・ラカン『エクリ 2』弘文堂 (1977/12/10).

- ジャック・ラカン『エクリ 3』弘文堂 (1981/5/20).

- ↑Auguste Raffet. “Haitian Revolution Illustration depicting combat between French and Haitian troops during the Haitian Revolution." Histoire de Napoléon by M. De Norvins, 1839.

- ↑Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Phänomenologie des Geistes. 1807. Felix Meiner Verlag. ed. Johannes Hoffmeister. p. 134.

- ↑Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Phänomenologie des Geistes. 1807. Felix Meiner Verlag. ed. Johannes Hoffmeister. p. 141.

- ↑Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Phänomenologie des Geistes. 1807. Felix Meiner Verlag. ed. Johannes Hoffmeister. p. 144.

- ↑Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Phänomenologie des Geistes. 1807. Felix Meiner Verlag. ed. Johannes Hoffmeister. p. 145.

- ↑Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Phänomenologie des Geistes. 1807. Felix Meiner Verlag. ed. Johannes Hoffmeister. p. 146.

- ↑Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Phänomenologie des Geistes. 1807. Felix Meiner Verlag. ed. Johannes Hoffmeister. p. 147-148.

- ↑Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. System der Sittlichkeit ― Kritik des Fichteschen Naturrechts. 1803. Felix Meiner Verlag. p. 35.

- ↑Lacan, Jacques. Écrits. 1966. Édition du Seuil. p. 807.

- ↑Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Phänomenologie des Geistes. 1807. Felix Meiner Verlag. ed. Johannes Hoffmeister. p. 144.

- ↑Marx, Karl, and Friedrich Engels. Werke, Artikel, Entwürfe, März 1843 bis August 1844. 1982. Die historisch-kritische Marx-Engels-Gesamtausgabe, Erste Abteilung, Bd. 2. Dietz Verlag. Internationale Marx-Engels-Stiftung. p. 182.

- ↑Marx, Karl, and Friedrich Engels. Werke, Artikel, Entwürfe, März 1843 bis August 1844. 1982. Die historisch-kritische Marx-Engels-Gesamtausgabe, Erste Abteilung, Bd. 2. Dietz Verlag. Internationale Marx-Engels-Stiftung. p. 9.

- ↑Marx, Karl, and Friedrich Engels. Werke, Artikel, Entwürfe, März 1843 bis August 1844. 1982. Die historisch-kritische Marx-Engels-Gesamtausgabe, Erste Abteilung, Bd. 2. Dietz Verlag. Internationale Marx-Engels-Stiftung. p. 53.

- ↑Marx, Karl, and Friedrich Engels. Werke, Artikel, Entwürfe, März 1843 bis August 1844. 1982. Die historisch-kritische Marx-Engels-Gesamtausgabe, Erste Abteilung, Bd. 2. Dietz Verlag. Internationale Marx-Engels-Stiftung. p. 93.

- ↑Marx, Karl, and Friedrich Engels. Werke, Artikel, Entwürfe, März 1843 bis August 1844. 1982. Die historisch-kritische Marx-Engels-Gesamtausgabe, Erste Abteilung, Bd. 2. Dietz Verlag. Internationale Marx-Engels-Stiftung. p. 93.

- ↑Marx, Karl, and Friedrich Engels. Werke, Artikel, Entwürfe, März 1843 bis August 1844. 1982. Die historisch-kritische Marx-Engels-Gesamtausgabe, Erste Abteilung, Bd. 2. Dietz Verlag. Internationale Marx-Engels-Stiftung. p. 327.

- ↑Marx, Karl, and Friedrich Engels. Die Deutsche Ideologie – Neuveröffentlichung des Abschnittes 1 des Bandes 1. 1974. 河出書房新社. Wataru Hiromatu. p. 38.

- ↑Marx, Karl, and Friedrich Engels. Die Deutsche Ideologie – Neuveröffentlichung des Abschnittes 1 des Bandes 1. 1974. 河出書房新社. Wataru Hiromatu. p. 34.

- ↑Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. 1827. Gesammelte Werke herausgegeben von der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, Bd.19. 2. Aufl. Felix Meiner Verlag. p. 223.

- ↑Freud, Sigmund. Totem und Tabu – Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker. 1913. Sigmund Freud Studienausgabe. Bd. 9. S. Fischer Verlag. p. 425.

- ↑Freud, Sigmund. Totem und Tabu – Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker. 1913. Sigmund Freud Studienausgabe. Bd. 9. S. Fischer Verlag. p. 426.

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません