文化の経済学

私たちは、貨幣を媒介にして商品交換をするように、言語を媒介にして意見交換をしている。このページでは、第一項で、認識はいかなる意味で交換なのかを、第二項で、この交換における貨幣と貨幣が代表象する価値は何かを、第三項で、交換によってどのような資本の非平等的な蓄積が進むのかを、それぞれ、クワイン、ルーマン、ブルデューを参考にしながら考え、それをもって文化の経済学の序説としたい。

1. 経済的交換との比較

言葉はさまざまなものと置換可能である。言葉「うさぎ」は、直観的に与えられた対象としてのうさぎを指示する代わりに用いられるし、「耳が長く、しっぽが短く、後ろ脚が長いおかげで速く走ることができる三ツ口の哺乳動物」というようなくどい説明と置換可能であるし、英語の hare や、クワインの読者にとっておなじみの某未開民族語、gavagai の訳語としても使われる。これらは置換であってそれ自体は交換ではないが、間主体的交換は、言語における置換可能性を媒介にしているから、ここから議論を始めなければならない。

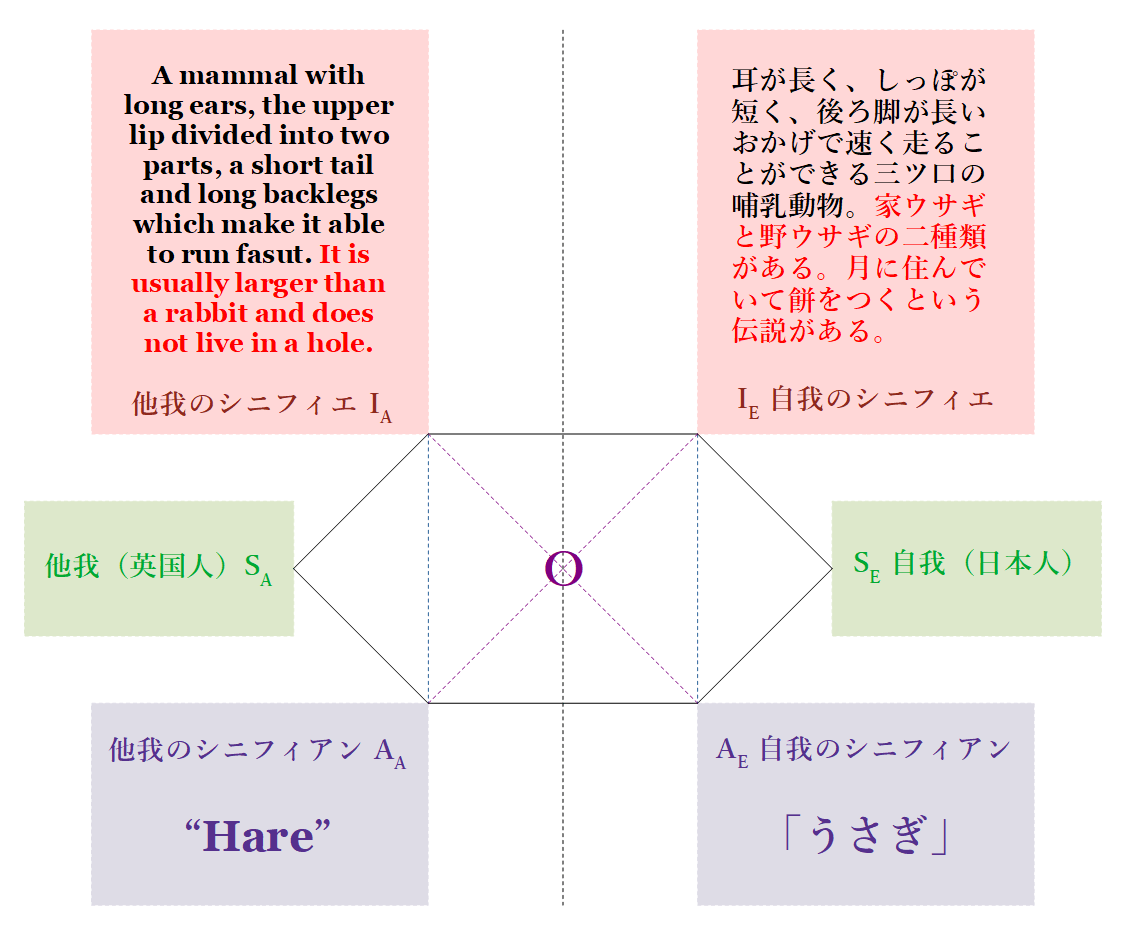

今、日本人である私(E)が英国人(A)とコミュニケーションをするとしよう。以下の図の右側の四角形 O・AE・SE・IE が示していることは、《対象 O を指示する言語表現 AE「うさぎ」は、私 SE にとって、意味内容 IE を持っている》ということである。

同様に、左側の四角形 O・AA・SA・IA が示していることは、《対象Oを指示する言語表現 AA “HARE” は、英国人 SA にとって、意味内容 IA を持っている》ということである。「うさぎ」と “HARE” を等値なものとして交換するためには、四角形 O・AE・SE・IE と四角形 O・AA・SA・IA が中央の点線に線対称に変換可能でなければならない。この相互理解の交換は立場の交換である。O を指示する AE が、SE にとって IE を意味するように、O を指示するはずの AA は、SA にとって IA を意味するのであろうと相手の立場に立ちつつ、私は英国人の語法を理解する。

例えば、私とその英国人が山道を一緒に散歩しているときに、眼前に「耳が長く、しっぽは短く、前足が短くて後足が長い、三つ口の哺乳動物」が飛び出してきて、英国人が “Hare!” と叫んだとしよう。この “Hare!” が何を指示しているかは、英語について何も知らない私がラディカル・トランスレイションをするとき、クワインが指摘するように、不確定である。

彼がイギリスの倫理学者、ヘアーの幻想を見たということはありえないとしても、“Hare!” は「気を付けて!」「びっくりした!」を意味しているのかもしれない。“Hare” が「うさぎ」を意味していることが分かったとしても、上掲図に示したように、シニフィエには違いがある。日本語の「うさぎ」は、野うさぎ(hare)だけでなく家うさぎ(rabbit)をも外延的に含んでいるし、「月に住んでいて餅をつくという伝説がある」といった英語の “Hare” には全くないような内包的意味も含んでいる。

同じ日本人どうしでも、言葉「うさぎ」でもって、ある人はにんじんを、ある女性は心やさしい動物を、ある都会に住む子供は、本物を知ることなくぬいぐるみや漫画のキャラクターを、あるドライバーは、昨日間違ってひいてしまったうさぎを、心を痛めながら連想するといったように、《実質 substance》のレヴェルでは、シニフィエは無限な多様性を持つ。そうしたイディオシンクラティックな(個人に特異的な)ずれと差異を超越して、逆に言えば常に誤解のリスクを冒しながら、それでもなんとか我々はコミュニケーションをしているのである。

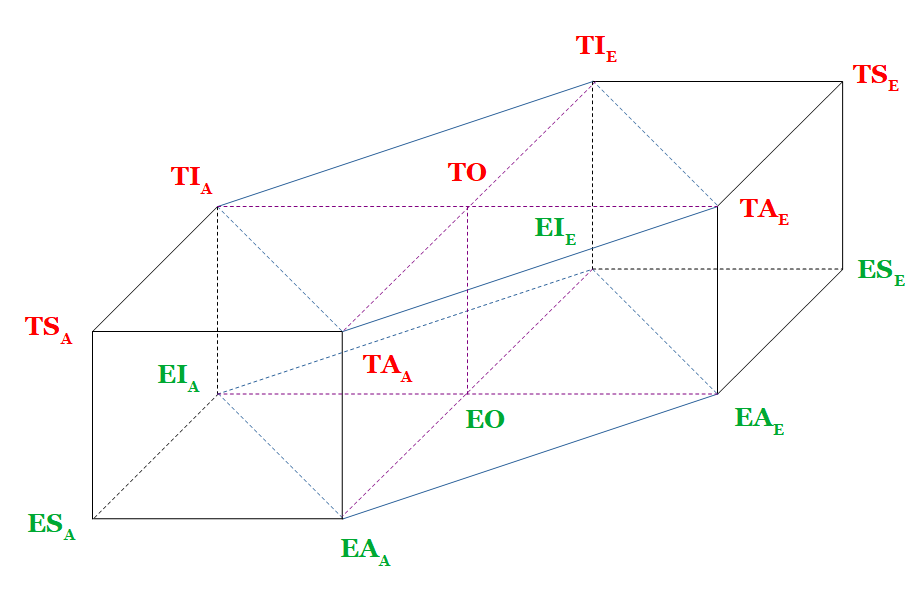

こうした実質/形式という二つのレベルを区別すると、「言語的交換の四項モデル」図は以下のようになる。「言語的交換の四項モデル」図は、この「言語的交換の六角柱モデル」図を上から見た図と位置付けることができる。

この六角柱モデルは、前著『システム論序説』で掲載した「対象認識を媒介にした自我と他我のコミュニケーションのモデル」と同じである。

「言語的交換の六角柱モデル」図とパラレルに、マルクス経済学の用語を用いて経済的交換のモデルを作ると以下のようになる。

立場の交換によって開かれるコミュニケーションの地平において交換されるものは情報であると差し当り考えられる。私が相手に情報 M を伝え、相手がお返しに私に情報 Y を伝えるならば、それは互酬的情報交換であるから、言語的コミュニケーションは交換であると言える。これは経済の分野で言えば、物々交換に相当する。ところが経済的交換においては、それ自体は商品ではない貨幣でもって対価が与えられる場合がある。

これと類比的な場合は、私が相手に情報 M を伝え、相手が私の発話を理解し、私の言語行為が肯定され、賞賛された場合である。このとき、私はある種の交換において、それ自体は情報ではない報酬を受けたことになる。否定され、非難された場合、私はマイナスの報酬を受けたことになる。プラスまたはマイナスの報酬を受けることによって、非対称な情報提供行為は、交換の対称性を回復する。ここから伺い知れるように言語的交換においてその価値が評価されるのは、情報そのものではなくて、情報を生産する労働のコストなのである。

このことは超越論的観念論のテーゼから帰結する。認識の価値である信憑性は、物自体との一致/不一致によって決まるのではなく(そのようなことは不可能であるから)、知の整合的構成という認識主体の労働によって生み出される。フィクションの(小説・演劇・詩歌などのジャンルの)言説の価値が、物自体をコミュニケーション・メディアとする交換によって価値が規定されるわけでないことはさらに明らかである。言語的交換の価値基準は、経済的交換のそれと同様、抽象的人間労働である。もちろん、調査/研究に多くの労苦を費やしたからといって、その認識が真理でその分だけ価値があるとはかぎらない。それは経済の分野で、商品の価格が、生産者が費やした物質的・肉体的エネルギーに正確に比例するわけではないのと同じことである。少ない努力で多くの成果を得る方法の認識は、認識労働の投資対象であり、それ自体生産物の価値に反映される。

このように労働量と生産物の価格との間に、言い換えれば、犠牲として払われた自分の労苦に比例する主観的価値と市場での客観的価値との間に乖離があるので、生産者当人が、自分の作品が過小評価/過大評価されていると感じることはしばしばである。そのとき自他の間に一種の不均衡があることになる。しかしその不均衡は、不均衡の認識者が、不均衡に憤りや負い目といった不均衡の度合いに比例する感情を抱くことによって補完的に均衡を取り返す。交換論を経済的領域から非経済学的領域へと拡張するとき、我々の生は常に何らかの均衡を作り出していることに気が付く。

経済的交換の論理を言語的認識の領域に持ち込もうとする際、言語的コミュニケーションにおいては、経済的コミュニケーションにおけるように物の移動はない、ある物を失って代わりに何か別の物を手にいれることはないという点に異質性を感じる人がいるかもしれない。だが、最初に注意を促したように、交換において重要なのは物の移動ではない。経済的交換において本質的なことは、私がある所有権を放棄することによって、他の所有権を手にいれ、結果として私の所有物を私の欲望に合わせて多様化することにある。同様に、言語的交換においては、私は私の認識の所有権(情報の独占性)を放棄することによって、新しい認識を所有し、結果として自分の認識を多様化することができる。

今日、知的所有権あるいは知的財産権という概念が一般に定着して、法的にも保護されるようになったが、ちょうど経済的活動の中には、家事労働やヴォランティアのように市場価格が付かない労働があるように、知的活動およびその作品の中には貨幣によって支払われないものもある(むしろ圧倒的にそうである)。専業主婦の家事/育児労働は、夫との公式な契約に基づいて給与が支払われるわけではないが、事実上は支払われるし、場合によっては夫や子供の愛情がペイされることもある。ヴォランティアでは、社会のために役立っているという満足感や世間での評判などが対価として支払われる。同様に知的活動も、間接的には経済的利潤に結び付いたり、非経済的利益に結び付いたりするし、またそうなることを期待して営まれる。そこで、所有概念を非経済的利益の保持をも含めて広く考えてみたい。

経済的交換の本質が物の移動ではないように、所有は物の占有ではない。所有とは、希少性を本質とする法的権利であり、他者は意のままにすることができないという否定性によって媒介された、自分の意のままにすることができる排他性である。あるものを所有する人と所有しない人がいるからこそ、両者の間で交換が成り立つ。

もし私が全てを所有しているならば、私は他者と交換をする必要もなければ、貨幣が欲しいとも思わないであろう。

いまある絶対的な権力者がいて、一定の域内で望むところのもの全てを独裁的に処分する権利を持っているとしよう。南太平洋の酋長たちがそうであるように、全てがはじめから彼等に属しているがゆえに、彼等は“何も盗むことができない”。そのような人物は、彼の域内の貨幣をも我が物にしようとは決して思いもしないであろう。なぜなら彼は、普通なら貨幣と交換しないと入手できない全てのものを、貨幣なしで無媒介に獲得することができるからである。[2]

我々は自分が所有するものを意のままにすることができる。逆に言えば、意のままにすることができる物が私の所有物である。前著で不確定性(複雑性)の落差がシステムと環境を区別すると述べたが、不確定であるとは認識/行為が意のままにならないことである。そこで所有/非所有の区別は、システム/環境の区別に対応すると考えられる。冥王星は、私だけでなく地球上の他の誰も意のままにすることができないから、誰の所有物でもないと同時に潜在的には誰の所有物でもあるが、誰の所有物でもありうるということは、その帰属が不確定であるということである。

このように、所有と非所有は、不確定性が他者の選択に依存している(contingent)とき概念的に差異化される。《他者が意のままにすることによって、私が意のままにすることができない物》が現れたときに、《私が所有しない物》の概念が、そしてしかるのちに《私が所有する物》の概念が生じる。認識の所有も同様で、もし私が全てを知っているならば、情報交換などする必要はない。私の認識が有限であり、私の情報交換相手の認識も有限であり、かつ情報交換自体が有限であるからこそかえって情報交換は必要となる。私の認識が限定されているがゆえに、私の“認識”は、代名詞所有格“私の”によって限定され、私の所有物とされる。

コミュニケーションの諸可能性は、すべての人が、すべての人とすべてについていつでも語ることができるという基礎条件(all channel net)が制限されることによって[社会システムとしての]構造を獲得する。[3]

コミュニケーション可能性はコミュニケーション不可能性の可能性によって可能となる。

2. メディアと形式の区別

経済システムであれ言語システムであれ、社会システムは、各心的システムが相互に持つダブル・コンティンジェントな複雑性を、コミュニケーション・メディアを通して縮減しなければならない。経済的交換のメディアは貨幣であるけれども、メディアとしての貨幣とメディアが表現する形式としての価値は区別する必要がある。

ジンメルは、「もし貨幣が、実際には貨幣の外部での諸事物の価値に対する表現に他ならないのなら、貨幣のそれらに対する関係は、プラトンがまさしく実体的に形而上学的存在者として想定したイデアが経験的現実に対する関係と同じであろう[4]」と言うけれども、イデアに対応するのは一般的な(それこそイデアールな)価値であって、貨幣ではない。そして貨幣に対応するものはイデアではなくて言語である。貨幣は価値の媒体で、価値を表現することができるが、それ自体は価値ではないし、言語は真理の媒体で、真理を表現できるが、それ自体は真理ではない。

ルーマンによれば、「メディアと形式の区別は、エントロピーとネゲントロピーの区別に匹敵し、かつそれに取って代わる区別である[5]」。エントロピーは、肯定も否定もしない無決定な可能性であり 、我々はこのエントロピーという白いキャンバスにネゲントロピーという絵を描く。白いキャンバスはそれ自体絵ではないからこそ、そこに絵が描ける。「空気がかちかちという音を立てないがゆえにこそ、我々は時計のカチカチという音を聞く[6]」。光自体が透明で見ることができないがゆえに、我々は光のもとで物を見ることができる。貨幣自体は商品ではなく、それ自体価値を持たないがゆえに商品の価値を表現し、測定することができる。アルファベット自体に意味がないがゆえに、アルファベットの組み合わせによって意味のある文が伝達される。言語は恣意的な規約であって、それ自体は真でも偽でもないから、言語は真理/誤謬を伝えることができるなどなど、メディアはそれ自体形式でないからこそ、形式の媒体でありうるわけである。自らが無であるがゆえに、あらゆるものの媒体になりうるという意味で、貨幣や言語などのコミュニケーション・メディアは、今村が謂う所の《排除された第三項》である[7]。

言語的交換の形式は真理であり、経済的交換の形式は価値である。真理と価値は、超越論的プラグマティズムからすれば、根本的には同じ《システムの維持への有意味性》である。そして真理の価値は、他の価値と同様に、質的には有用性、量的には希少性の二つの契機によって決定される。希少性は物の客観的な性質ではなくて、価値の大きさの決定要因として重要なのは、獲得する際に感じられる主観的な困難さであり、犠牲にされる労苦である。主観的な価値が、市場における交換を通して客観的な価値のヒエラルヒーのもとに位置付けされていくということは既に述べた。個人が所有する価値は、部分的にはその人の労働量の多寡によって、部分的には偶然的要因によって差異が生じてくる。

3. 資本の非対称的蓄積

経済的交換が結果として、貧富の格差を、つまり資本の蓄積の不平等を再生産していることは周知のとおりであるが、言語活動の分野でも、知的/文化的差異が言語的交換(les échanges linguistiques)を通して再生産され、ブルデューが文化的資本と名付けるものの不平等な蓄積をもたらす。すなわち、「言語市場の構築は、客観的競争の条件を作るが、この競争において、かつこの競争によって、正統な[言語]能力は、社会的交換が行われるごとに、区別から得られる利潤[un profit de distinction]を生産する言語的資本として機能することができる[8]」というのだ。

言説がその価値(ならびにその意味)を受け取るのは、ある市場との関係においてであり、その市場は固有の価格形成の法則によって特徴付けられる。言説の価値は、複数の話者の言語能力間に具体的に成り立つ力関係に依存する。言語能力とは、生産の能力および所有と評価の能力を同時に意味する。言い換えるならば、言説の価値は、交換に携わる様々な行為者が自分たちの生産物に対して最も好意的な評価基準を押しつける能力に依存している。この能力は、言語学的な視点からのみ決定できるものではない。言語能力は、社会的に階級分化された[classée 分類された]生産能力としては、社会的に階級分化された言語的生産の個々を特徴付け、所有と評価の能力としては、これまた社会的に階級分化された市場を規定する。言うまでもなく、このような言語能力は、価格形成の法則を決定するのに貢献し、そしてその法則が個別的な交換に介入するのである。[9]

フランスは日本よりも首都への一極集中や階級的固定化がはなはだしい。だからブルデューによると、「パリの7区で生まれた人(フランスを支配している大部分の人が実際にそうだ)は、口を開くやいなや言語的利潤を手にする。[…]彼の言葉づかい(それは音声的その他の手段で分析できる)たるや、しゃべっている中身などどうでもいいぐらいに発話を権威付けるような性質である[10]」。

標準語は、それ自体もともと一つの方言に過ぎなかったのに、政治的な権力を背景に他の方言に対して優位を持つ。イギリスでは、パブリック・スクールで教育を受けたイングランド南部出身者の発音、日本では東京山手の上流階級の話し方が、公認の標準語としての権威を持っている。アメリカでは、高い地位に付くためには標準的な米語を習得していることが必要であり、黒人訛りの英語やヒスパニックたちのスペイン語は周縁へと排除される仕組みになっている。

フランスでは、中世のいにしえよりパリ地方のフランス語が共通語になっていたということはなく、ロアール川以南では、オック語と総称される方言が話されていた。フランス革命が成功すると、人間は皆平等であるとするブルジョワ・イデオロギーに基づいて、言語的統一でもってフランス人民の国民的統一が図られる。地方の「特殊言語やお国訛りを排して正統な言語を強制することは、新しい人間を生産/再生産することによって、フランス革命の成果を永遠なものにするための政治的戦略の一部を成している[11]」のである。

表面的には平等主義的な国語の統一が、地方の方言から正統性を奪うことによって、パリと地方の間の中心/周縁関係をかえって強化したことは皮肉なことである。統一された言語市場において、フランスの秀才たちは政治・経済・文化の中心地であるパリに集まり、そしてこの頭脳の集中が政治・経済・文化のパリへの一極集中をさらに促すというあり方で、中心/周縁の差異は拡大再生産されていく。

ではエリートが周縁の言葉を使えば、それで真の平等が達成されるのかというと、そういうとはかぎらない。ブルデューに言わせれば、そのような遜りは、たんなる恩着せがましさを売るだけに終わる。

ベアルンのある詩人の表彰式に際して、公衆に向かってベアルン語[オック語の一種で、フランス語の方言]で語りかけたポー[ベアルン地方の中心地で、現在県庁所在地]の市長について、(フランス南部の地方である)ベアルンで発行されているあるフランス語新聞は、“この配慮は聴衆を大いに感動させた”と書いている。ベアルン語を母国語とする人々であるこの聴衆が、ベアルン地方の[エリートで正統なフランス語がしゃべれる]市長が彼等にベアルン語で語りかけるという事実を“感動的な配慮”と感じるためには、フランス語が公的な場での公的言説において唯一の受け入れられた言語としてまかり通ること認める不文律を暗黙のうちに前提していることが必要である。恩着せがましさの戦略[la stratégie de condescendance]は、(フランス語が不在であるにもかかわらずそれゆえに)事実上対立する関係で存在する二つの言語間の客観的力関係[ベアルン語に対するフランス語の優位関係]、すなわち両言語の間および両言語の話者の間の階層秩序を象徴的に否定するまさにその行為において、その力関係から利潤を引き出すところにある。[12]

かくしてこの市長は「揺るがぬ階層秩序に結び付いた利潤とこの階層秩序を全く象徴的に否定して見せる利潤の両方を手にいれることができる[13]」。

日本で同じようなことをした政治家と言えば、かつて自民党青年局長として地方遊説を行っていた小泉進次郎が有名である。地方でのスピーチを地元の方言で始め、地元民の歓心を買うのが進次郎流で、例えば、秋田県東成瀬村での選挙応援の第一声は「こんだげいっぺぇ集まってけれ、まんずまんずあんがとうございます[14]」だった。地元出身の政治家が同じことを言っても、誰もありがたがらない。小泉純一郎元首相の二男という政界きってのサラブレッドで、神奈川県出身の好青年が、わざわざ地元の方言を使ったから、地元民たちは彼の「感動的な配慮」を喜んだのだ。

方言の例では日本人にはぴんとこないかもしれないので、学歴の例を挙げよう。ある日本の新聞で見かけた投書に次のようなことが書いてあった。通常講演会では講演者の経歴、特に出身大学について紹介があるのに、その講演者は一流大学の出身であるにもかかわらず経歴の紹介をさせなかったので、その講演に出席していた投書者は大いに感動し、「すがすがしい気分になった」云々。この投書者は学歴社会を批判する趣旨の意見書を投書しているのだが、「恩着せがましさの戦略」にまんまとはめられている。一流大学の出身を隠しておいたといっても、これでは結果としてはかえって相手にそれを強く印象付けているようなものであり、しかもこの講演者は、謙虚さを装うというもう一つの利潤までちゃっかり着服しているのである。実際、低学歴の講演者が同じことをやったとしても、この投書者は決して「すがすがしい気分」にはならなかったであろう。蓋し、特権を自ら否定することはそれ自体特権の一部なのである。

恩着せがましさの戦略は、二重の利潤の獲得を可能にするが、その利潤自体を放棄しようとしたとき、二重の利潤はディレンマの二つのレンマとなる。例えば象牙の塔にこもる学者が一般向けの本を書くときに、「もし難解な術語を駆使して書けば、それは高踏な衒学という誹りを受けるであろうし、もし大衆迎合的な平易な言葉で書くならば、それは天下り的啓蒙として顰蹙を買うことになるであろう。いったいどうすればよいのだろうか」と悩む場合を考えてみよう。この学者先生が直面するディレンマは、上下関係を前提にするところから生じてくるのであって、違いはただ上に居続けるか、下に降りて来るかだけである。

もっと過激で悲劇的な例は、ロシアのナロードニキや日本の全共闘の運動家などであって、彼等、エリート候補である若いインテリ/学生は、自らの存在自体が自分等の革命的理念に反しており、革命的情熱に燃えて資本主義的階級社会を打破し、一般大衆に溶け込もうとしても、理解されずにかえって孤立してしまうのである。階級的なヒエラルヒーや中心/周縁構造は、そうたやすくは打破できないのである。

ではどのようにすれば打破できるのかを問う前に、階級分化や中心/周縁構造の問題点がどこにあるのかを問わなければならない。そもそも経済市場であれ文化市場であれ、市場での自由競争は価値の不平等な再分配を帰結するものである。統制経済のもとでの悪平等が経済を停滞させるように、知の悪平等は知の向上を阻害することは、文化大革命の例(文革時代の大学生は、二次方程式も解けなかったという)を引き合いに出すまでもなく、明らかである。他方で、経済資本の不平等な蓄積は、競争条件の平等という自由主義の必要条件を付き崩し、市場の独占/寡占を容易ならしめ、これはこれで経済を停滞させるのだが、同じことは学校教育で形成される文化資本についても妥当する。

蓋し、文化資本に関しても、経済資本と同様に、貧困の悪循環が発生する。《学業不振 → 授業が理解できない → 勉学意欲の減退 → 学業不振》といった悪循環が、《知的水準の低さ → 二流学校への進学 → 教師・学友のレヴェルの低さ、環境の悪さ → 知的水準の低さ》という悪循環によって増幅され、最終的には学業を終えるときに学歴という形で文化資本の少なさが固定され、多くの国ではこれがその人の一生を決めるのである。文化資本の低さは、就職における不採用/低賃金の、したがって経済資本の低さの原因となり、そして両親が低学歴・低収入の家庭の子は、両親が高学歴・高収入の家庭の子に比べて出発点において既に不利であり、かくして世代を越えた悪循環によって階級的差異の自己原因的拡大再生産が行われていく。現実の市場は、個人の自由な知的活動を保証するどころか、複雑性の増大による複雑性の縮減を抑圧する傾向にあること、これが階級社会の問題点である。

自由主義的な理念に基づいて階級的ないし階層的固定制を打破するためには、資本の物神崇拝をしりぞけなければならない。「7区生まれのパリジャンの話し方は利潤を産み出す」とか「グランゼコール卒の肩書きは利益になる」といった認識は、「株や不動産は自分で金を生む」などという考えと同様、物象化的転倒に基づく。文化資本の価値の源泉は認識労働にあるにもかかわらず、文化価値は直接認知されえないので、それと頻繁に結合している直接認知可能な属性、例えば「パリ生粋のインテリ」「グランゼコール卒」「コレージュ・ド・フランス教授」「ノーベル賞授賞」などが判定基準として使用され、いつしかそれが価値そのものと混同されてしまう。ヴィトゲンシュタインが言うように「今日現象 A の経験的な随伴現出として見なされるものが、明日には《A》の定義に使われる[15]」のである。そしてこの転倒は、まさにムーアが謂う所の自然主義的誤謬である。

「優秀な政治家を ENA が輩出する」という経験的事実がいつしか「優秀な政治家となるためには ENA を卒業しなければならない」という規範に化けてしまい、そして今度はこの規範が自らの根拠となっている事実を再生産して、かくして資本のオートポイエティックで自己目的的な自己運動が始まる。知的活動/情報交換の本来の目的は、互酬的に自己の認識を豊かに深めていくことにあった。それなのに人々は、交換を通して我身に付けられる市場価格に関心を奪われ、名誉と地位を求めて狂奔し、それを通して自己組織化する価値のヒエラルヒーの手段に成り下がる。自由競争は、人類の知の向上に重要な役割を果たすとはいえ、知的労働に従事する者は、今一度自分の労働の本来の目的が何であったのかを反省すること(目的論的還元)が必要である。

4. 参照情報

- 永井俊哉『社会システム論の構図』Kindle Edition (2015/05/20).

- ウィラード・ヴァン・オーマン・クワイン『ことばと対象』勁草書房 (1984/5/15).

- ニクラス・ルーマン『自己言及性について』筑摩書房 (2016/5/10).

- ピエール・ブルデュー『話すということ―言語的交換のエコノミー』藤原書店 (1993/1/1).

- ピエール・ブルデュー『ディスタンクシオン <1> ― 社会的判断力批判 ブルデューライブラリー』藤原書店 (1990/4/20).

- ピエール・ブルデュー『ディスタンクシオン <2> ― 社会的判断力批判 ブルデューライブラリー』藤原書店 (1990/4/20).

- ↑永井俊哉. 『システム論序説』. 2015. 第三章, 第一節.

- ↑Simmel, Georg. Philosophie des Geldes. 1900. Duncker&Humblot. p. 134-135.

- ↑Luhmann, Niklas. Soziologische Aufklärung Bd. 2. Aufsäze zur Theorie der Gesellschaft. 1975. VS Verlag für Sozialwissenschaften. p. 42.

- ↑Simmel, Georg. Philosophie des Geldes. 1900. Duncker&Humblot. p. 136. 原文では接続法第二式が使われている。

- ↑Luhmann, Niklas. Essays on Self Reference. 1990. Columbia University Press. p. 220.

- ↑Luhmann, Niklas. Essays on Self Reference. 1990. Columbia University Press. p. 216.

- ↑今村仁司. 『暴力のオントロギー』. 東京: 勁草書房, 1982.

- ↑Bourdieu, Pierre. Ce que parler veut dire - l’économie des échanges linguistiques. 1982. Librairie Artheme Fayard. p. 43.

- ↑Bourdieu, Pierre. Ce que parler veut dire - l’économie des échanges linguistiques. 1982. Librairie Artheme Fayard. p. 60-61.

- ↑Bourdieu, Pierre. Questions de Sociologie. 1980. Les Éditions de Minuit. p. 124.

- ↑Bourdieu, Pierre. Ce que parler veut dire - l’économie des échanges linguistiques. 1982. Librairie Artheme Fayard. p. 31.

- ↑Bourdieu, Pierre. Ce que parler veut dire - l’économie des échanges linguistiques. 1982. Librairie Artheme Fayard. p. 61-62.

- ↑Bourdieu, Pierre. Ce que parler veut dire - l’économie des échanges linguistiques. 1982. Librairie Artheme Fayard. p. 62.

- ↑“方言でつかみはOK 小泉進次郎衆院議員の応援演説.” 週刊朝日 dot.ドット 朝日新聞出版. 2013/7/11.

- ↑Wittgenstein, Ludwig. Philosophische Untersuchungen. 1951. Ludwig Wittgenstein Schriften Bd.1. Suhrkamp. p. 331.

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません