カール・セーガンの『コスモス』

平和主義者のセーガンは、冷戦が終わって平和になると、国防予算が浮くから平和的な宇宙開発に金が回ると期待していたようだが、そもそも宇宙産業と軍事産業は不可分の関係にあったのだから、実際にはそうはならなかった。宇宙開発はむしろ停滞し、人類のフロンティアは、宇宙空間からインターネットのバーチャル空間に変化した。

1. 『コスモス』について

『コスモス』は、アメリカの天文学者、カール・セーガン(Carl Edward Sagan, 1934年11月9日 - 1996年12月20日)が監修し、自らナビゲータとして進行を担当した、宇宙と生命をテーマとする、全13回のドキュメンタリー科学番組である。日本で初めてテレビ放送されたのは、1980年のことであるが、2000年に、アップデートを加えた7枚組みのDVDが発売された。

コスモスの動画と書籍:YouTube にフルビデオがアップロードされているが、違法である可能性があるので、リンクは張らないことにする。

以下、この DVD を見た後、原書を読んで思いついたことを書く。文中のページ数は、原書のページ数である。

この番組が日本で放送されたのは、私が中学3年生のときである。私と同年齢の人たちの中には、この番組の影響を受けた人が少なくない。アマゾンのレビューから判断すると、このDVDを買っているのは、子供の頃見た番組をもう一度みたいという中年の人たちのようだ。当時は画期的だったこの番組の視覚効果も、今の目が肥えた子供たちには物足りないだろうし、部分的にアップデートされているとはいえ、内容も古い。子供が夢を膨らませて見る番組というよりも、大人が昔を懐かしんで見るコレクションというところだ。

この番組が放送されたころ、すなわち冷戦時代に、子供たちは宇宙旅行や宇宙開発を夢見た。宇宙は未来の代名詞だったのだ。今振り返れば、1989年に出版され、ベストセラーになった『ホーキング、宇宙を語る』が最後の宇宙ブームだった。冷戦終結後、ロシアはもとより米国まで宇宙開発の予算を削減し、人々の宇宙への関心は急速に冷えていった。宇宙産業に代わって、近未来の花形産業として注目を浴びるようになったのは、IT産業である。軍事産業と宇宙産業での職を失った科学者たちの中にも、IT業界に転身した人はたくさんいるそうだ。

平和主義者のセーガンは、冷戦が終わって平和になると、国防予算が浮くから平和的な宇宙開発に金が回ると期待していたようだが、そもそも宇宙産業と軍事産業は不可分の関係にあったのだから、実際にはそうはならなかった。宇宙開発はむしろ停滞し、人類のフロンティアは、宇宙空間からインターネットのバーチャル空間に変化した。SF の異人の定番も、宇宙人ではなくて、バーチャル空間の人工生命になっている(例えば『マトリックス』などがそうだ)。このあたりが、時代の流れを感じさせるところだ。

1.1. The Shores of the Cosmic Ocean(宇宙の浜辺で)

この番組は、波打ち際にいるセーガンが、岩場にあったタンポポを手でつまみ、“Come with me !”と言って、タンポポを風に飛ばすシーンから始まる。そして空を舞う青いタンポポのような外観の宇宙船で宇宙への航海に旅立つのだが、それにしてもなぜタンポポ(Dandelion)なのか。タイトルが『コスモス』なのだから、コスモス(Cosmos)の花を使うべきではなかったのか。コスモスの花ことばは、真心で、番組の趣旨にもあっている。コスモスの種子はタンポポほどきれいではないが、少なくともその花は美しい。コスモスの花に見立てた宇宙船を使えばもっと良かったのではなかったのか。コスモスもタンポポも同じキク科の植物だから、セーガンは同じように考えていたのかもしれない。

タンポポもどきの宇宙船による仮想宇宙旅行の後、セーガンは、宇宙研究の歴史を振り返る。セーガンは、アレキサンドリア図書館を世界最初の科学研究所と位置付け、館長にして優れた天文学者であったエラトステネス(紀元前275年 – 紀元前194年)を紹介する。エラトステネスは、ナイル川上流に位置するシエネでは、夏至の日に太陽光が井戸の底まで届くという情報を本の中に見つけ、この情報とアレキサンドリアからシエネまでの距離と、アレキサンドリアの夏至の日の南中高度から、地球の全周の大きさを求めた。その誤差は、数パーセントにすぎないというのだから、当時の測定値としては極めて正確なものだった。

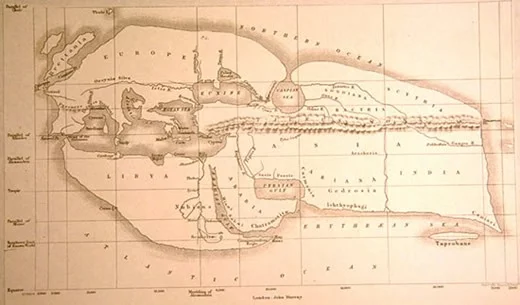

古代ローマ時代のギリシャ系の地理学者、ストラボン(紀元前63年頃 – 23年頃)が『地理書』で伝えるところによると、エラトステネスは、イベリア半島から西回り航路でインドに到着できると語っていたとのことである。コロンブスがエラトステネスのプロジェクトを実行する時も、エラトステネスが計算した値を用いた(p.28)というのだが、それなら、なぜコロンブスは自分が到達した島がインドだと障害思い込み続けたのだろうか。エラトステネスは、以下のような緯線と経線の入った地図を作製したが、この地図から西回り航路でのインドまでの距離を計算しなかったのだろうか。

エラトステネスは、これ以外にも、地球と太陽および地球と月の距離や黄道の傾斜角などを求めたと言われる。この成果は、古代ギリシャの幾何学と古代エジプトの天文学が融合した結果で、エラトステネスは、ヘレニズム文化の体現者だった。しかし、セーガンが謂う所の「世界最初の科学研究所」も5世紀には消滅する。キリスト教がローマ帝国の国教となり、キリスト教徒によるヒュパティアの虐殺(415年)以降、大図書館やムセイオンが破壊され、ヨーロッパは暗黒時代に突入する。なぜ古代の高度な科学が中世のヨーロッパでは忘れられたかが問われなければならないのだが、その話は第七回目で再び取り上げられる。

1.2. One Voice in the Cosmic Fugue(宇宙の音楽)

第二回目のテーマは生命の進化なのだが、タイトルの日本語はおおざっぱすぎる。丁寧に訳すと「宇宙のフーガにおける第一声部」である。フーガにおいては、同じ旋律が複数の声部に順次現れる。今のところ宇宙で確認される生命は地球の生命だけである。宇宙で産声を上げた生命を宇宙のフーガにおける第一声部と捉え、それに続く声部はないのかと耳を澄ましているセーガンの思いが込められている。

冒頭で、甲羅の模様が、侍の顔に見えるヘイケガニの話が、人為選択による進化の例として取り上げられている。「番組の企画段階から日本での放映企画は持ち込まれていた。番組の中でヘイケガニのエピソードが含まれているのは、番組企画の段階で日本ロケを行うことが決まっていたからである[4]」と言う人もいるが、セーガンは、ヘイケガニの人為選択説の仮説を立てた遺伝学者ハーマン・マラーを学生時代に師としていた(書籍でも、p.42-43 で、マラーの実験に参加したころのエピソードが書かれている)のだから、この話を取り上げたのは、たんに日本での商業的成功を狙ってのことではないだろう。

実際、このシリーズには、当初番組が放送されることが予定されていなかった世界各地の話題が登場するのである。それは必ずしも世界各地での将来的な商業的成功を狙ってのことではない。セーガンがこの番組で繰り返して主張していることは、地球人は地球中心主義を捨てて、宇宙の他の文明と対話するべきだということであり、その主張は、米国人あるいは欧米人は、自文明中心主義を捨てて、他の文明とも対話するべきだという主張にもつながっていくからである。

話をヘイケガニに戻そう。酒井恒は『蟹―その生態の神秘』で、ヘイケガニは小さいので食用には向かないこと、ヘイケガニの甲羅の模様がそれ以前と変わらないこと根拠に人為的選択説を否定している。しかし、あの甲羅は単なる偶然から生まれたとは思えない。まるで顔のように見える蝶の羽の擬態と同様、敵を威嚇するための擬態として自然選択プラス人為選択の結果と考えることができる。ヘイケガニの体は確かに小さいが、だしを取るのに使うことならできる。にもかかわらず、なぜ食用にしなかったのかということを考えてみる必要がある。

ところで、ヘイケガニを畏怖する日本の怨霊信仰はなぜ淘汰されなかったのだろうか。怨霊による報復を恐れて、殺すべき敵を殺さない社会は、大陸では淘汰されるだろうが、天然の要害である日本列島では、温存されやすいということが考えられる。

その後の進化論に関する説明は平凡で特に注目すべきところはないが、10年後に行われたアップデートは、進化論自体の進化を感じさせる内容となっている。セーガンが追加した二つの更新情報は、生命は RNA から DNA が生まれるという形で発生したという RNA ワールド説と隕石の落下が原因で恐竜が絶滅したという説である。恐竜が絶滅した原因は、本当に隕石の落下だけだったのかは、さらに考えてみる必要がある。

1.3. Harmony of the Worlds(宇宙の調和)

第三回目は、占星術という今日でも幅広く信じられている迷信の批判から始まる。古代の宇宙についての認識は、占星術と切り離せなかったが、ヨハネス・ケプラーは、天文学を近代科学として独立させる上で、大きな功績を残したとセーガンは考えている。しかし、ケプラーは、セーガンが考えているほど現代の科学者と同じではない。ケプラーは占星術師でもあったし、彼が天文学を近代科学にすることができたのは、セーガンが敵視するピタゴラス学派的なカルトの信者であったからである。

そもそも、第三回目の「宇宙の調和」というタイトルは、ケプラーの同名の著作(Harmonice Mundi)から採用したものである。そして、彼が宇宙の調和と音楽のハーモニーを同一視したのは、ピュタゴラス学派の伝統を受け継いだからである。ケプラーは、宇宙の構造を音階で表わそうとしたり、惑星の数的関係を入れ子式になった五種類の正多面体で説明しようとしたりするなど、今から見ると奇怪な感じがするピタゴラス的解釈を試みていたが、その努力がなかったなら、ケプラーの法則の発見はなかっただろう。

今日、科学者は、占星術を非科学的迷信として全面的に拒否しているが、地球上の生命が、宇宙での変動から大きな影響を受けていることを考えるならば、天文学的観察から文明の盛衰を予測するという試み事態は決して荒唐無稽とはいえない。にもかかわらず、占星術が軽蔑されているのは、人間が、かつてのように自然の変動に歩調を合わせる非自立的な存在から、自然を逆に支配する自立的な存在へと変貌したという自負があるからだろう。占星術を復活させるわけではないが、宇宙環境の変化が地球に与える影響は、今後研究されなければならない。

1.4. Heaven and Hell(天国と地獄)

第四回目のタイトルは「天国と地獄」だが、天国とは地球で、地獄とは金星のことである。金星は、主として二酸化炭素からなる厚い大気で覆われている。金星の大気圧はきわめて高く、膨大な量の二酸化炭素の温室効果により、地表温度は400℃以上になる。他方で、火星の大気圧は、地球の1%未満で、温室効果が極めて弱く、地表温度は平均で-40℃以下になる。金星と火星は、温暖化と寒冷化が進むと地球がどうなるかを暗示している反面教師である。

セーガンは、温室効果ガスの上昇によって地球が温暖化するというリスクと、砂漠化で地球のアルベドが上昇することによる寒冷化のリスクの二つを取り上げ、地球が将来金星や火星のようになるかもしれないと警告した(火星は、オゾン層を破壊した結果の例としても取り上げられている)。これは『コスモス』が放送された当時、地球温暖化への警告と地球寒冷化への警告の二つが混在していた気象学の状況を反映している。足して二で割ればちょうどよくなると思うかもしれないが、どちらもポジティブ・フィードバックによる暴走(run away)の可能性があるので、一方へ偏らないようにしなければならない。

セーガンがもう一つ(というか冒頭で)地獄として取り上げたのは、1908年に起きたツングースカ大爆発である。セーガンは、原因を彗星(comet)の衝突に求めている(p.95)が、現在では隕石が原因と考えられている。彗星に関しては、古来さまざまな迷信や説明があった。星は、今日における「スター」という言葉の使い方からもわかるように、崇高な存在を表す。過去にはそれは権力者の象徴であり、彗星はそれが落下する現象として解釈されたから、不吉な前兆と認識された。この他、書籍版では、彗星を天体が新しい天体を産むために放出している精子(ないし卵)とするデイヴィッド・ヒューム(David Hume; 1711年4月26日 – 1776年8月25日)の珍説が紹介されている(p.99)。

1.5. Blues for a Red Planet(赤い星の神秘)

第五回目のタイトルを直訳すると「赤い惑星に向けてのブルース」といったところだ。ブルースという英語には憂鬱という意味があるが、憂鬱になっているのが青い(blue)惑星の地球人であるということも意識してこの語が選ばれているのだろう。詩的なメタファーが好きなセーガンならきっとそういうことまで考えているはずだ。赤い惑星、すなわち火星は、その色からローマ神話の軍神マールスと結び付けられ、Mars と名付けられ、古来より血塗られた不吉なイメージで理解されてきた。この番組でもホルスト作曲の組曲『惑星』の「火星、戦争をもたらす者」を BGM として何度も使いながら、人類の火星に対するおどろおどろしいイメージを演出しようとしている。

そういうイメージのおかげで、火星人は、かつて、SF小説の定番のテーマだった。特にイギリスの作家、H・G・ウェルズが、1898年に発表した『宇宙戦争』(原題:The War of the Worlds)は、その類の小説の古典である。この小説では、地球人よりも知性が高いが、冷酷な火星人が、地球を植民地にしようと、イギリスを襲撃し、侵略するのだが、言うまでもなく、これは当時のイギリス人が、他の民族に対して行っていたことだった。結局のところ、ウェルズが妄想する火星人とは、イギリス人が火星という異界に自分自身を投射した鏡像的他者であり、彼の物語はパラノイア的な妄想に基づいている。セーガンは、番組の最後で、火星を地球と同じ環境へと作り変えるテラフォーム計画を紹介し、火星人は、地球人ということになるだろうと言っているが、これはセーガンが言っているのとは別の意味で正しい。

上の絵は、『宇宙戦争』初版の表紙の絵であるが、火星人と言えば、ここに描かれているようなタコのような形でイメージされることが慣例となった。なぜ火星人は、タコのような形でイメージされるかと言えば、それは、人間が将来そういうように進化するだろうと人間が想像しているからである。肉体労働をしなくなり、頭脳ばかりを用いる結果、首から下が退化し、脳と目だけが大きくなるだろう。宇宙人にはいろいろなバージョンがあるが、多くは、未来の人間の自画像である。

セーガンは、『宇宙戦争』が、それ以前の空想のマイナー・ヴァージョンではなくて、革命的な産物と言っていたが、私はそうは思わない。異界を火星に求めたり、ハイテク兵器が登場したりするあたりは、確かに新しいが、異界に鏡像的他者の存在を想定する基本的な構図は、過去に存在した神話的空想と大きく変わるわけではない。宇宙人やUFOの本質を知る上で重要なのは、天文学や宇宙生物学ではなくて、神話学や精神分析学である。

1.6. Travellers Tales(旅人の物語)

これまでの回では、平家蟹の怨霊伝説、占星術、彗星凶兆説、火星人に関する空想といった迷信や通俗的な説を取り上げ、その間違いを指摘するという啓蒙的な展開が行われていたが、六回目の展開とはこれまでとは異なる。セーガン自身が関わったボイジャー計画(Voyager program)の紹介から番組が始まる。惑星探査機ボイジャーは、この番組が作られていた頃、木星の探査を行っており、金星、火星に続いて木星を紹介する内容になっている。ボイジャーという英語には、航海者という意味があり、そこから大航海時代→オランダ→ホイヘンスという連想に基づいて話が展開する。

クリスティアーン・ホイヘンス(Christiaan Huygens; 1629年4月14日 – 1695年7月8日)は、オランダの数学者、物理学者、天文学者で、望遠鏡を製作し、土星の輪や土星の衛星を発見した。ホイヘンスは、他の惑星にも、地球と同じ生物がいると信じていた。17世紀から18世紀にかけての大航海時代に、オランダは、世界の海を支配する覇権国家となった。この時代はオランダの黄金時代で、ホイヘンス以外にも、スピノザ、グローティウス、ルーベンス、レンブラント、フェルメールなど、優れた学者や芸術家が現れた。セーガンは、オランダの繁栄を、異端に対して寛容な政治風土に求めている。実際、デカルトやロックも、思想の自由を求めてオランダにやって来たのである。セーガンは、知識人が迫害を逃れてオランダに集結したこの時代をユダヤ人がナチスの迫害を逃れて米国に亡命した第二次世界大戦の時に喩えている。セーガン自身もユダヤ人の知識人だから、こうした現象に敏感にならざるを得ない。

オランダは、世界各地に植民地を築いたが、利益を上げないうちにその大半を次の覇権国家であるイギリスに奪われてしまった。その結果、英語が世界の標準語となった。セーガンは、惑星探査機ボイジャーの名前にかこつけて、大航海時代を現代の宇宙開発時代に喩えているのだが、米国も、利益を上げないうちに、宇宙開発の成果を次の覇権国家に奪われるかもしれない。もしも多くの人が予想するように、次の覇権国家が中国となるならば、さらに、中国がテラフォーミング(惑星の地球化改造)に成功して、過剰な人口を他の惑星に移住させるならば、中国語が宇宙の標準語となるだろう。私はそうなるとは思わないが、中国は、2003年に単独で有人宇宙飛行に成功し、2013年には無人月探査機の月面着陸に成功するなど一定の成果を上げており、その宇宙開発の将来的な目的が、軍事基地の建設や資源採掘といった国益志向のものであることは事実である。

1.7. The Backbone of Night(天のかがり火)

第七回目の「天のかがり火」とは銀河のことである。古来人々は、夜空に輝く星や銀河を神話で説明してきた。世界を最初に神話に依存することなく説明しようとしたのは、古代ギリシャの哲学者、タレス(紀元前624年 – 紀元前546年頃)であった。セーガンは、ソクラテス以前の自然哲学、なかんずく、デモクリトスの原子論を、宗教的権威に依存しない最初の科学的アプローチとして高く評価する。哲学の世界では、デモクリトスのようなソクラテス以前の自然哲学は、プラトン・アリストテレスの前座として軽く見られる傾向があるのだが、セーガンのような自然科学者は、逆の評価をする。

タレスをはじめとするミレトス学派を生んだミレトスは、既存宗教の支配力が強いギリシャ本土から遠く離れた植民地だったので、自由な思想が発達しやすかった。また、交易が活発だったために、知的刺激にも欠かなかった。これが、非宗教的な自然哲学が花開いた原因と考えられている。自然哲学者は、経験を重視し、実験を行ったが、プラトンは、経験を軽蔑し、イデアの世界に閉じこもった。プラトンの哲学のこうした傾向はその後キリスト教によって受け継がれ、科学者にとっては暗黒の時代が続くことになった。プラトンのイデア論は、肉体労働を奴隷にさせる特権階級の思想であり、自ら技術者として肉体労働を行ったミレトス学派の自然哲学者とは異なって、人類の進歩を妨げたとセーガンは言う。

プラトンの哲学のような経験的多様性を無視する理想主義は、学問的には神秘主義的独断論を、政治的には全体主義的独裁制を帰結する。カール・ポッパーは、プラトンの哲学を悪しき全体主義の源泉と位置付けていたが、健全な学問にとって必要なのは、経験を重視した理論であり、健全な政治にとって必要なのは、個の利益を重視した全体の利益であるということか。プラトン哲学には確かにそうした問題はあるが、ピタゴラス、プラトン、アルキメデスと続く知のパラダイムが十七世紀科学革命を生み出すことになったことを考えるなら、プラトンやピタゴラス学派をキリスト教徒と一緒にして、科学の敵のように扱うのは問題があるだろう。

1.8. Journeys in Space and Time(時間と空間の旅)

第八回目のタイトルは「時間と空間の旅」で、アインシュタインの相対性理論の解説から始まる。特殊相対性理論によれば、高速で動いている観測者の時計の進み方は、それより遅い速度の観測者の時計よりも進み方が遅くなるというウラシマ効果が表れる。実際に、航空機に載せた原子時計がウラシマ効果のおかげでわずかながら遅れる。これが超高速の恒星間航行となるとウラシマ効果は無視できないものとなる。浦島物語を相対性理論で説明しようとする人すらいるが、私は別の解釈を採用する。

恒星間航行が光速に近いスピードで実現できるなら、太陽系から約5.9光年の位置にある恒星、バーナード星 (Barnard’s star) へは8年ほどで、銀河の中心でも21年ほどで行くことができる。但しこの時間は船内にいる人にとっての時間であり、その人が21年目を迎えることには、地球では3万年が経過している(p.233)。

太陽系内での宇宙旅行なら、既存の宇宙船で問題はないが、恒星間航行となると強力な動力源が必要になる。米国は、1958年から、核パルスによって推進される宇宙船を開発するオリオン計画(Project Orion)を始めた。英国惑星間協会(British Interplanetary Society)は、1973-1978年にかけて、核融合で推進される宇宙船を開発するダイダロス計画 (Project Daedalus) を立てていた。だが、どれも、他の恒星にまで航行するのに時間がかかりすぎる。そこで、セーガンは、ワームホールの通過によるワープを提案していたが、仮にそれが理論的に可能でも、技術的には非常に難しいだろう。

1.9. The Lives of The Stars(星の誕生と死)

生命は、地球に誕生して以来、38億年間のうちに、様々な種への分岐し、進化してきた。進化は今後も続くだろうし、人間も、絶滅せずに、新たな進化を遂げるだろう。だが、生命は永遠に続くのだろうか。いつかすべて絶滅する日が来るのだろうか。生命が永続するための十分条件ではないが必要条件の一つとして、生命が住むことができる宇宙の存在がある。だが宇宙が将来どうなるかに関しては様々な説が乱立しており、未だに定説はない。

ビッグバンで生成した宇宙は、膨張の後に収縮に転じ、ビッグクランチによって終焉するという説がある。他方で、宇宙は今後も膨張し続け、終焉を迎えることはないとする説もある。膨張スピードが増しているという最近の観測結果から、宇宙がバラバラになるビッグリップを予言する仮説もある。宇宙が膨張し続けて、ほぼ絶対零度の極低温となるビッグフリーズを予言する仮説もある。いずれにせよ、宇宙の終焉はずっと先のことだ。もっとも、宇宙の崩壊はもう始まっているかもしれないという仮説で世間を騒がせている科学者もいるが[7]。

熱力学第二法則によれば、孤立系である宇宙のエントロピーが減ることはない。だから、従来、宇宙は最後にはいかなる仕事をも取り出すことが不可能な熱死を迎えると考えられてきた。だが、エントロピーが最大になる以上のスピードで宇宙が膨張しているから、熱死状態になることはないという説もある。比喩を用いるならば、人間が生活していると部屋はどんどん汚くなるが、汚くなる以上のスピードで、部屋が膨張するならば、いつまでたっても部屋が汚くなりきることはないといったところだ。

1.10. The Edge of Forever(宇宙の地平線)

エドウィン・ハッブルとミルトン・ヒューメイソンは、ウィルソン山天文台の100インチフッカー望遠鏡で銀河の赤方偏移を測定し、宇宙膨張を発見した。地球から遠ざかる銀河から来る光は、ドップラー効果により、赤方に偏移する。そして、赤方偏移の量は、遠方の銀河ほど大きいことがわかった。ヒューメイソンは、地球を中心に宇宙が膨張していると考えたが、現代の科学者は、宇宙のどの地点で観測しても、同じ現象が見られると考えている。

銀河をレーズンに喩えると、パンが膨らむにつれて、どのレーズンから見ても、他のレーズンが離れていくように見える。また、遠くにあるレーズンほど遠くへと離れることがわかる。だが、レーズンパンモデルだと、中心に位置するレーズンと縁に位置するレーズンの違いが出てくるので、真に、各銀河を脱中心化したとはいえない。

宇宙に三次元的な縁がないことを示すためには、四次元モデルが必要である。一つ次元を落として三次元の球で説明すると、球の表面上に位置する点は、球が膨張するとき、相互に離れていくが、どの点も特異点ではないし、二次元的に縁があるわけでもない。但し、縁はなくても地平はある。地平とは認識の限界であって、私たちは光速を超えて膨張する宇宙は、たとえ存在したとしても認識できない。

人間は、地球が太陽系の中心ではなく、太陽系は銀河系の中心ではなく、そしてこの銀河系は宇宙の中心でないことを認識するようになった。人間の知的進歩は、人間が特殊な存在ではないということを明らかにしている。むしろ、人間の宇宙における特殊地位は、人間が宇宙において特殊地位を持たないことを認識している点にある。

1.11. The Persistence of Memory(未来への手紙)

海の中では、陸上でのように、視覚や嗅覚によるコミュニケーションはうまくいかない。そのため、海中に進出した哺乳類のクジラは、海中で音波によるコミュニケーションを行っている。人間が大規模に進出するまでは、つまりクジラの歴史の99.99%の期間では、大洋は静かで、クジラが発する音声は、15000キロメートル先まで届いた。クジラは、人類に先立って、グローバルなコミュニケーションシステムを確立していたとセーガンは言う。だが、人間が海洋上を頻繁に往来するようになると、船のスクリュー音やソナーが撹乱要因となって、音声は数百キロメートルにまでしか届かないようになった。

人間が海を喧しくしたおかげで、クジラの繁殖のためのコミュニケーションが妨げられるようになった。人間による物質的な海洋汚染のみならず、ノイズ汚染(noise pollution)までもが、クジラの生態を危機にさらしているわけだ。最近増え始めた、クジラの岸辺への打ち上げも、人間によるソナーの使用が原因ではないかという指摘[9]もある。

人間は、たんに物質的なエントロピーを増大させるだけではなく、情報エントロピーをも増大させることによって、他の生物に害を与えている。人間が夜間に出す過剰な光は、間違った信号として、動植物の生態を撹乱し、光害と呼ばれているが、これも情報エントロピーの増大としての汚染と位置づけることができる。

人間がいようといまいと、エントロピーは増大するものであり、過去の情報は時間とともに減っていく。そんな中、人類が存在したことを後世に残そうとするプロジェクトがいくつか行われた。現在太陽系外へと旅立ちつつあるボイジャーに「地球の音」(The sounds of Earth) というタイトルのレコードを搭載させたのもその一つだ。そこには地球上の様々な音声や音楽などが収録されている。第11回目のタイトル「未来への手紙」は、自ら委員長となってその内容を決めた「地球の音」を指している。

「地球の音」の中にはザトウクジラの歌も収録されている。セーガンは、人類がまだ見ぬ異星人に向けて「地球の音」を載せたボイジャーを果てしない宇宙に放ったことをクジラがまだ見ぬ異性に向けてラブソングを果てしない海に向けて放ったことに喩えている(p.316)。さて、セーガンのメッセージは異星人に通じるだろうか。

1.12. Encyclopedia Galactica(宇宙人からの電報)

ジャン=フランソワ・シャンポリオン(Jean-Francois Champollion; 1790-1832)は、ロゼッタ・ストーンを手掛かりに、ヒエログリフを解読したエジプト学の父である。シャンポリオンは、12歳のとき、ジョゼフ・フーリエの部屋でロゼッタ・ストーンの碑文を目にし、そこで使われている三種の文字のうち、ヒエログリフはまだ解読されていないと言われ、将来、自分が解読しようと決意したと伝えられている。

ジョゼフ・フーリエは、フーリエ解析で有名な数学者・物理学者だが、ナポレオンがエジプトへ遠征した時、文化使節団の一員として、ナポレオンに随行した。フーリエは、ナポレオンが新設したエジプト学士院の書記としてエジプトの研究に従事し、『エジプト誌』の監修を務めた。シャンポリオンとともに、ヒエログリフ解読の業績を争ったのは、イギリスの著名な科学者、トーマス・ヤングであった。古代エジプト研究に、フーリエやヤングのような自然科学者が携わったということは、現代の感覚からすれば奇妙に聞こえるが、この当時は、今ほど専門分化が進んでいなかったし、また、古代文明の理解には、科学的な能力が必要である。

現代の、専門分化が進んだ学界では、古文書の研究は、主として、数学や自然科学とは無縁の文学研究者によってなされている。しかし、現代では、テクストの電子化が進み、統計学的解析が可能となっており、計量文体学ないし、計量文献学と呼ばれる数学的アプローチによる文学研究が、画期的な知見をもたらしている。これまで、日本の大学の文学部文学科は、文系の牙城と目され、入学試験に数学が課されなかったが、これからは、文学研究を志す人も、数学を勉強しなければいけないだろう。

現代人は、ヒエログリフの解読を突破口にして、古代エジプト文明に関する詳細な情報を手に入れることができるようになった。私たちは、同様に、宇宙からやってくるメッセージを解読し、宇宙についての百科事典的な知識を手に入れなければならないとセーガンは言う。セーガンが所属したコーネル大学とアメリカ空軍によって建設されたアレシボ天文台(Arecibo Observatory)は、地球外知的生命体と交信するべく、1974年にM13球状星団ヘメッセージを送った。ブリタニカ百科事典の全項目を数週間かけて送ったというのだが、M13球状星団の惑星にシャンポリオンのような天才がいて、解読してくれるとでも思ったのだろうか。

タイトルは「宇宙人からの電報」となっているが、原題は Encyclopedia Galactica(銀河の百科事典)である。これは Encyclopedia Britannica(ブリタニカ百科事典=英国の百科事典)をもじったものである。太陽系よりも遠くにある惑星の場合、地球から探査機を飛ばして、情報を地球に送り返すよりも、現地にいる知的生命体に現地の情報を送ってもらう方が時間もお金もかからない。もちろん、そのような知的生命体がいるならばの話なのだが。

1.13. Who Speaks for Earth?(地球の運命)

タイトルを直訳すると、「誰が地球の利益を代弁するのか」となる。番組でもセーガンは「私たちは、国益を代弁するのは誰であるかは知っているが、では、人類益や地球益を代弁するのは誰か」と視聴者に問いかけていた。米ソ超大国が自国の利益を求めて全面核戦争を行うなら、人類あるいは地球(正確に言えば、地球に生存する他の生命)の利益が損なわれてしまうが、それを防ぐ主体は誰なのかということである。

全面核戦争により人類が滅亡するシナリオが最も現実に近づいたのは、1962年のキューバ危機の時である。当時、米国は、ソ連との全面戦争に備えて、国内の核弾頭搭載の弾道ミサイルを発射準備態勢に置き、ソ連も国内の大陸間弾道弾やキューバの中距離弾道ミサイルを発射準備態勢に置いた。もし全面核戦争ということになれば、直接的な影響により、米国、ソ連、ヨーロッパで、多数の死者が出るのみならず、核の冬などの間接的な影響により、中立国でも、大量の死者が出たに違いない。人類の滅亡も決して杞憂ではなかった。

現在、イランや北朝鮮などの核開発が焦点となっているが、仮に米国がこれらの国々と核戦争を行ったとしても、人類が滅亡することはないだろう。キューバ危機の時よりも兵器の性能がよくなっているにもかかわらず、核戦争による人類滅亡の可能性が小さくなったのは、戦争の性格が変わってきたからだ。かつては、植民地の利権をめぐって先進国どうしが戦争をしたが、今では、米国、EU、日本といった先進国どうしが戦争をするということは考えられなくなってきた。冷戦崩壊後起きている戦争は、先進国による途上国への制裁か途上国どうしの紛争で、強者同士の覇権争いというよりも、弱者による強者への謀反という性格を帯びている。

では、周辺諸国に対して軍事的挑発を行う中国はどうなのかと問う人もいるだろう。中国は米国に対して「新型大国関係」を呼びかけるなど、米国に肩を並べる大国になったという意識があるようだ。たしかに中国は、その人口規模と国土の広さから言えば大国であるが、米国と肩を並べる先進国ではない。中国は、後進国とは言わないまでも、せいぜい中進国であり、現在の先進国が百年前に行っていたような帝国主義的な領土拡張に邁進している。中国はかつての最貧国から脱却して目覚ましい発展を遂げたのだから、それにふさわしい支配権を確保して当然と思っているのだろうが、そういう発想自体が、中国がいまだ先進国へと発展していない証拠なのだということに気付いた方がよい。

2. 付録(1)宇宙の謎を解くにはどの学問を学ぶべきか

Hata Kazuya さんからコメントを頂きました。

Facebook (date) 2013年12月18日 (author) Hata Kazuya さんが書きました:

僕も幼稚園や小学校のころは,宇宙をこの目で見たいとも思ったし,ロケットにも憧れた.未知の世界や,何かデカくてカッコいいメカに惹かれたのが理由だと思う.今は,もっとも基礎的な真理の探究には紙と鉛筆が一番有効だということがわかっているし,宇宙開発は科学というより,工学と政治・軍事・経済の分野だということを理解しているから,それ自体にはそれほど強い興味はなくなった.

フェイスブックのプロフィールを見てみると、Hata Kazuya さんは、2009年から、Utah State University の Graduate Teaching Assistant (Ph.D. Student in Mathematics) なのだそうです。今でも宇宙開発に従事したいという高校生はたくさんいるのですが、そういう人たちは、大学で航空宇宙工学を専攻するのが普通のようです。JAXA の総合研究大学院大学には宇宙科学専攻というのもあります。でも、技術者として宇宙開発に従事するのではなくて、宇宙の謎を解きたいと思うのであれば、天文学よりも理論物理学を専攻した方が賢明でしょう。ちなみに、カール・セーガンは、大学では物理学を学び、博士号は天文学と天体物理学で得ています。

3. 付録(2)天文学で宇宙のエントロピーについて考える

以下の議論は、システム論フォーラムの「天文学で宇宙のエントロピーについて考える」からの転載です。太陽のエネルギーの源は何であるのか、太陽とその周りを回る惑星の関係は、原子核とその周辺に存在する電子の関係と同じなのかどうかなどの問題をめぐって読者と議論します。

まず、太陽系のエントロピーについて考えを巡らせてみよう。太陽は、恒星として存在しており、非常に大きな光のエネルギーを恒久的に生み出しており、ある意味で、一つの永久機関だと言えるだろう。このエネルギーの源は何であろうか?また、太陽は、その他の太陽系の惑星を引き付けているように、非常に大きな引力を持っている。その引力は、どのようにして生まれているのだろうか?また、太陽にはどのような物質が存在するのか?ということにも言及したいと、私は考えている。

まず、太陽では、どのような物質が存在しているのだろうか?ということに言及したい。

太陽は、非常に高温であり、太陽で気体物質として存在するものは、非常に大きな熱運動をしていると考えられる。そして、太陽で存在する物質は、非常に高温の状態で核融合や核分裂を繰り返している。そして、非常に大きな光のエネルギーを放出している。太陽の光のエネルギーは、物質の原子核が崩壊するときに発生するエネルギー集合体であると考えられ、また、熱のエネルギーは、物質間でのみ享受できるエネルギーである。また、磁気のエネルギーは電荷の移動に伴い発生するエネルギーである。

太陽においては、非常に高温の中で、核融合や核分裂が繰り返しおこなわれていると考えられ、物質の崩壊や、生成が繰り返しおこなわれている環境であると考えられる。

たとえば、地球上で存在しうる物質が、原子番号103のローレンシウムまでであるように、このような原子核の質量が非常に大きな、ローレンシウムのような物質は、非常に、核分裂反応を起こしやすい性質があるため、物質として存在することも、非常に困難である。その事実を踏まえて考えると、太陽は、非常に高温の中で、物質原子が、核分裂や核融合を繰り返し、エネルギーを連続して放出できる環境のため、永久的にエネルギーを放出できるものと考えられるのである。そのため、太陽には、主に、アクチノイド等の物質が存在していると考えられる。また、太陽は、非常に大きな引力と温度を維持しているため、どの程度の大気物質が存在しているかわからないが、太陽のフレア現象を見る限りでは、太陽にも大気は存在するものと思われる。

また、太陽に大気が存在するとすれば、そこには様々な気体物質が存在するものと考えられるだろう。

また、太陽には、非常に大きな原子力のエネルギーが存在しており、その熱によって、非常に高温の状態を作り出せる環境となっている。

そして、宇宙空間には水素が多く存在しているというのは、このような恒星で、核分裂反応により作り出される最終物質として水素が位置しており、宇宙空間に放出されたものは、水素にまで核分裂がおこなわれることを意味していると考えられるわけである。

また、太陽では、宇宙空間から常に水素を補給しながら、非常に高温の状態で、核融合反応や核分裂反応がおこなわれると考えられるため、エネルギーを補給しなくても、永久的に核融合反応や核分裂反応がおこなわれ、核融合反応によって、宇宙空間に多く存在する、水素からアクチノイド等の物質を作り出していると考えられる。

つまり、太陽のエネルギーの源は、物質原子の持つ原子力のエネルギーであると言えるだろう。

次に、太陽の持つ非常に大きな引力は、どのように生まれているのかということに言及したい。引力というのは地球上でも存在するように、磁力のエネルギーである。なぜ、太陽にはこれほど大きな磁力の力があるのだろうか?地球は大きな磁石であると、よく例えられるが、太陽は地球よりも大きな磁力を持っているということであろう。そして、その磁力の源となっているのは原子力の非常に大きなエネルギーであろう。

太陽にも物質が存在するため、原子核と電子は存在するが、電子の持つエネルギーは非常に高温のため、電荷の移動はほとんど見られないのであろう。そのため、太陽は、大きな原子核として機能し、非常に大きな原子核の陽子であると考えられる。

そして、太陽の周りを回っている惑星は、物質の電子と同じであると考えられるのである。

物質の持つ電子軌道を考えると、そのS軌道が太陽系の惑星が回っている軌道であり、P軌道はハレー彗星などの彗星が回る軌道を表しているのだと考えられるのである。

このような天文学における宇宙のエントロピーを考えることは、非常に面白いことである。もしかしたら、太陽から遠く離れたところには、非常に温度が低い場所があり、磁気による、負のエントロピーを持つ、ブラックホールなどが存在することも考えられるであろう。

また、ハレー彗星などが太陽にぶつかることがないのは、SP混成軌道上を進むためと考えられる。

また、地球が磁石となっているのは、自転によって、電子がスピンしているのと同じように、電荷がスピンして回っているために、電荷が動く際には必ず磁力が発生するため、そこには磁力の力が発生しているためであると考えられるのである。

ひーろまっつん さんが書きました:

太陽は、恒星として存在しており、非常に大きな光のエネルギーを恒久的に生み出しており、ある意味で、一つの永久機関だと言えるだろう。

太陽はいかなる意味でも永久機関ではありません。

ひーろまっつん さんが書きました:

太陽は、非常に高温の中で、物質原子が、核分裂や核融合を繰り返し、エネルギーを連続して放出できる環境のため、永久的にエネルギーを放出できるものと考えられるのである。

太陽で起きているのは、核融合であって、核分裂ではありません。太陽では、プロトン(水素の原子核)が連鎖的に反応し、ヘリウムを作り出すことでエネルギーを生み出していますが、ヘリウムが水素に核分裂してエネルギーを生み出すということはありません。

ひーろまっつん さんが書きました:

そのため、太陽には、主に、アクチノイド等の物質が存在していると考えられる。

太陽の成分の8割は水素、2割はヘリウムで、それ以外の元素は1%未満です。

ひーろまっつん さんが書きました:

宇宙空間には水素が多く存在しているというのは、このような恒星で、核分裂反応により作り出される最終物質として水素が位置しており、宇宙空間に放出されたものは、水素にまで核分裂がおこなわれることを意味していると考えられるわけである。

ビッグバン後の初期の宇宙には水素しか存在せず、鉄以下の元素は恒星の中の核融合反応によって生成し、鉄よりも重い元素は超新星爆発によって合成されます。

ひーろまっつん さんが書きました:

引力というのは地球上でも存在するように、磁力のエネルギーである。

引力という言葉はふつう重力を指し、重力と電磁気力は別の力です。

ひーろまっつん さんが書きました:

太陽は、大きな原子核として機能し、非常に大きな原子核の陽子であると考えられる。そして、太陽の周りを回っている惑星は、物質の電子と同じであると考えられるのである。物質の持つ電子軌道を考えると、そのS軌道が太陽系の惑星が回っている軌道であり、P軌道はハレー彗星などの彗星が回る軌道を表しているのだと考えられるのである。

それならば、地球は電子に相当するということですか。これはたんなるアナロジーだとしても適切かどうかは疑わしいです。そもそも電子は確率的な存在でしかなく、確定的存在である惑星に喩えることは、ミスリーディングです。

永井俊哉さんは、太陽は主に気体物質のみで作られていると言いますが、私はそうは思いません。それならば、なぜ、太陽には黒点などが存在するのでしょうか?

また、太陽も、一つの恒星であり、固体や、固体の液体状物質の存在があるからこそ、恒星の太陽として存在するのだと、そして、太陽にも、大きな引力が存在し得るのだと、私は考えています。

そして、太陽の非常に高い、6000度以上の温度を考えれば、気体物質だけでは、星として存在しているはずもないものと思われます。

水素が核融合を起こし、ヘリウムになるというのはわかります。でも、それを引き付けている引力の存在がなければ、恒星として存在するはずもありません。太陽が、主に気体物質(水素とヘリウム)で、できているのであれば恒星として存在するためには、引力の存在が必要です。その点をどうお考えなのでしょうか? その点を、ぜひ、踏まえて、永井俊哉さんに、意見を、お聞かせ願いたいと思います。

ひーろまっつん さんが書きました:

永井俊哉さんは、太陽は主に気体物質のみで作られていると言いますが、私はそうは思いません。それならば、なぜ、太陽には黒点などが存在するのでしょうか?

黒点は、太陽表面の磁束管(magnetic flux tube)に対応する可視的現象で、黒点に相当する特別な元素が太陽にあるということではありません。

ひーろまっつん さんが書きました:

太陽も、一つの恒星であり、固体や、固体の液体状物質の存在があるからこそ、恒星の太陽として存在するのだと、そして、太陽にも、大きな引力が存在し得るのだと、私は考えています。

水素やヘリウムは軽い原子ですが、太陽の重力が大きいために、太陽に閉じ込められています。

永井俊哉さんに、さらに質問です。

黒点が、可視的現象に過ぎないとすれば、なぜ、太陽の黒点の影響により、地球の気温への影響があると言われているのでしょうか?また、太陽の、水素やヘリウムを引き付ける、その重力は、いったいどのように、生まれているのでしょうか?

これらの点についても、、合わせて、お聞かせ戴ければと思います。

ひーろまっつん さんが書きました:

黒点が、可視的現象に過ぎないとすれば、なぜ、太陽の黒点の影響により、地球の気温への影響があると言われているのでしょうか?

磁束管は直接目に見える現象ではないので、黒点という可視的現象は磁束管に対応する可視的現象と書いただけのことです。紫外線画像では、太陽黒点は逆に明るく輝いて見えるので、黒いとか暗いといった感性的な属性にはこだわらない方がよいでしょう。なお、黒点と気温との関係に関しては、いろいろな議論がありますが、スベンスマルク効果が現在最も有力視されています。

ひーろまっつん さんが書きました:

太陽の、水素やヘリウムを引き付ける、その重力は、いったいどのように、生まれているのでしょうか?

重力、すなわち万有引力は、両物体の質量の積に比例し、両者間の距離の二乗に逆比例します。水素やヘリウムの質量は個別には小さいにしても、周囲の他の水素とヘリウムの質量の合計がきわめて大きいので、脱出不可能な重力が働いているのです。

スベンスマルク効果は、IPCC第4次評価報告書でも証拠不十分として採用されていない仮説であります。また宇宙線の量と温暖化との相関性は信頼性の低い仮説に留まっております。また、この仮説では、太陽の黒点の影響により、地球が冷えているという事実を説明できません。

また、永井俊哉さんは、水素とヘリウムがもたらす重力によって、水素とヘリウムがひきつけられているとのご意見をお持ちですが、太陽のような6000℃以上の高温の中では、水素とヘリウムは、非常に速い速度の分子運動で、太陽の大気圏で、拡散していると思われます。それらの気体物質だけでは、私は重力の発生源としては不十分であると考えます。一定の場所に留まれない気体物質に、重力をもたらす力が本当にあるのでしょうか?非常に疑問です。

また、重力も、力ですから、質量数に比例して大きくなります。太陽の重力や引力の大きさを考えると、水素やヘリウムのような、質量が1,2を争うような、小さい気体物質が、太陽のほとんどを占めているとすると、このような大きな力は生まれないことでしょう。

ひーろまっつん さんが書きました:

スベンスマルク効果は、IPCC第4次評価報告書でも証拠不十分として採用されていない仮説であります。また宇宙線の量と温暖化との相関性は信頼性の低い仮説に留まっております。

温室効果がスベンスマルク効果以上の影響を持つからといって、スベンスマルク効果自体を否定することができますか。クーラーをつけながらストーブを焚いたところ、室温が上がったからといって、クーラーには室温を下げる効果がないというようなものでしょう。スベンスマルク効果による相関性は、温室効果が顕在化する以前は実証されています。

ひーろまっつん さんが書きました:

また、この仮説では、太陽の黒点の影響により、地球が冷えているという事実を説明できません。

ひーろまっつんさんは、地球は現在温暖化しているのではなくて、寒冷化していると認識しているのですか。

ひーろまっつん さんが書きました:

太陽のような6000℃以上の高温の中では、水素とヘリウムは、非常に速い速度の分子運動で、太陽の大気圏で、拡散していると思われます。それらの気体物質だけでは、私は重力の発生源としては不十分であると考えます。一定の場所に留まれない気体物質に、重力をもたらす力が本当にあるのでしょうか?非常に疑問です。

もちろんあります。万有引力の法則に基づいて計算すると、太陽表面では、地球表面での重力の28倍も強い重力が働いていることになります。ただし、私は太陽には重力しかないとは言っていません。力には、重力、電磁力、強い力、弱い力の四種類があり、太陽でもこれらの力が働いていると見るべきでしょう。

なお、太陽のような高温の環境下では、水素やヘリウムはプラズマ化しており、気体分子として存在することはできません。プラズマとは、電子が原子核から離れて自由に動き回っている状態で、だから、以下の記述も正しくありません。

ひーろまっつん さんが書きました:

太陽にも物質が存在するため、原子核と電子は存在するが、電子の持つエネルギーは非常に高温のため、電荷の移動はほとんど見られないのであろう。

太陽の中心から遠くに位置するプラズマ化した水素やヘリウムの中には、重力を脱して飛び出すものもありますが、中心部の水素やヘリウムはそうではなく、だから、水素とヘリウムが主成分だからといって太陽が直ちに雲散霧消してしまうことはないのです。

太陽は、太陽系の全質量の99.86%を占め、太陽系の全天体に重力の影響を与えている。太陽の中心には半径10万kmの核(中心核)がある。

太陽内部の重力の影響で、表面は気体だが、内部は液体ならびに固体で構成されている、と言う説も存在している(前述の通り、核ではかなりの高温高圧になっているため、密度も非常に高くなっている)。太陽の内部はプラズマや超臨界流体といった、固体でも液体でも気体でもない第四の状態となっている、と言う説が最も有力となっている(中でも、既述したプラズマ説が最も有力)が、このため、太陽の内部構造が三態のいずれかに該当するかについては、結論は出ておらず、未だにわかっていない。

太陽が、ほとんど、水素とヘリウムでできており、気体がプラズマ化しているとしても、水素とヘリウムの質量数だけでは、このような大きな重力が発生するとは、私は、到底思えないため、私は、太陽の内部は、液体、固体で構成されているものと考えます。

このように、まだ結論がはっきり出ていない、未だに、わからないものに対して、永井俊哉さんは、さぞかし決定しているかのような表現をするのは、非常に誤解を生むと思います。

また、太陽のコロナ内部では水素やヘリウムの気体がプラズマ化しているとは考えられますが、太陽の内部は液体、固体物質などの質量数の大きいもので作られていると私は考えています。それは、重力などの力は、質量に比例して大きくなるためです。

そして、電子と分離して、プラズマになった陽子同士は、プラスの電荷同士なので、反発力を生み出します。それでは、一つのところに留まっていることはできないでしょう。そのため、プラズマは、太陽の重力を生み出す根拠とは、なり得えないと思われます。

ひーろまっつん さんが書きました:

太陽内部の重力の影響で、表面は気体だが、内部は液体ならびに固体で構成されている、と言う説も存在している(前述の通り、核ではかなりの高温高圧になっているため、密度も非常に高くなっている)。太陽の内部はプラズマや超臨界流体といった、固体でも液体でも気体でもない第四の状態となっている、と言う説が最も有力となっている(中でも、既述したプラズマ説が最も有力)が、このため、太陽の内部構造が三態のいずれかに該当するかについては、結論は出ておらず、未だにわかっていない。

これと同じ文がウィキペディアにありますが、このウィキペディアの記述は古いと言わなければなりません。太陽に限らず、恒星一般における物質の状態は、ほとんどすべてプラズマというのが現代の見解です。

ひーろまっつん さんが書きました:

電子と分離して、プラズマになった陽子同士は、プラスの電荷同士なので、反発力を生み出します。それでは、一つのところに留まっていることはできないでしょう。そのため、プラズマは、太陽の重力を生み出す根拠とは、なり得えないと思われます。

それならば、電子が自由に動く金属も「陽子同士は、プラスの電荷同士なので、反発力を生み出し」「一つのところに留まっていることはできない」ということになりませんか。プラズマにおいては、マイナスの電荷である電子もプラスの電荷である原子核も自由に飛び回りますが、全体では中立で、お互いに電気的に引き付けあうので、雲散霧消ということにはなりません。

明らかに違います。

金属の場合は、プラズマとは違い、電子は電流として動きますが、電子と陽子の結びつきは保たれています。プラズマとは電子が原子核から、解離した状態のことですよね?つまり、プラズマとは、物質内部での電子と原子核の結びつきがない状態のことですよね?違いますか?プラズマとは、電子が物質の電子軌道から、飛び出した状態ですよね?違いますか?

電子が飛び出してしまった後には、物質に残る電荷は、プラスの電荷のみです。なので、残された物質の原子核同士には、必ず、反発力が働きます。

そして、金属原子では最外殻の電子が自由電子として動くことができるのであって、その他の内部電子は、金属の原子核との結びつきが保たれています。そしてその、内部電子の電荷の引力によっても、金属結合を保つことができると考えられます。しかし、プラズマ化した、水素原子や、ヘリウム原子では、電子との結びつきがなくなると、残る電荷は、原子核にある陽子のみとなります。そのため、必ず、原子核同士の反発力が生まれます。また、原子核同士の反発力によりプラスの電荷が動くことになるため、そこには必ず磁界が生じます。また、太陽のコロナ内部では、水素や、ヘリウムがプラズマ化して、磁界が発生していると考えられますが、太陽の内部では、水素やヘリウムが、プラズマ化していると考えることはできません。それは先ほども述べたように、水素やヘリウムがプラズマ化すると、原子核のみが残されることになるため、原子核同士ではプラスの電荷による、原子核同士の反発力が必ず働くために、太陽が、ほとんど水素とヘリウムで構成されているとすると、太陽という恒星を保つことさえできないと考えられるためです。なので、太陽のほとんどが、水素とヘリウムで構成されているとは、非常に考えにくいと思われます。

私は、金属原子のすべての電子が自由電子だとは言っていません。一部でも電子を失えば、原子は正の電荷となりますが、だからといって金属結合が切り離されるわけではありません。プラズマの電子は、金属の自由電子と同様に、特定の原子核に拘束されませんが、だからといって、プラズマが正の電荷である原子核だけの塊と負の電荷である電子の塊に分かれるということはありません。ましてや、太陽が原子核で、惑星が電子というように分かれることはありません(たんに比喩として言っているだけで、本当にそう考えているのではないとは思いますが、念のために)。

私は、筑波大学名誉教授であり、東京理科大学の教授であった鐸木教授から教えていただいた、量子力学的見地から、物質の電子軌道と、宇宙のそれは、非常に似ている。ということを申し上げただけです。

ひーろまっつん さんが書きました:

量子力学的見地から、物質の電子軌道と、宇宙のそれは、非常に似ている。

たんなる比喩でそう言っているのなら異論はありません。「太陽と地球との関係は父と子の関係に似ている」という比喩だって成り立つのですから。

比喩ではありません。太陽系の宇宙を、原子モデルとして、量子力学的見地から、述べたのです。

最初の返信で書いたことですが、量子力学的には「電子は確率的な存在でしかなく、確定的存在である惑星に喩えることは、ミスリーディングです」。

電子の位置が確率的に求められるだけです。電子の存在は明らかです。

また、電子の位置が確率としてしか求められないのは、電子は運動をしているためである。電子が確率的な存在であると言ったのはボーアであるが、アインシュタインは電子は存在すると述べています。電子は波動として振動しながら運動しています。そのため、電子の存在は明らかですが、論理的に言うのならば、電子は確率的にしか存在しないと言われているのです。これは論理性の不備であると言えます。

私は電子が存在していないとは言っていません。電子は確率的な存在だと言っているのです。もしも惑星が電子のような確率的存在であるとするならば、惑星の位置と運動量に関してもハイゼンベルクの不確定性原理が成り立つということなのでしょうか。

永井俊哉 さんが書きました:

私は電子が存在していないとは言っていません。電子は確率的な存在だと言っているのです。もしも惑星が電子のような確率的存在であるとするならば、惑星の位置と運動量に関してもハイゼンベルクの不確定性原理が成り立つということなのでしょうか。

電子は確率的な存在などではなく、実在するということを、私は言っているのです。電子は振動しながら運動しているため、波動としての性質を合わせ持っています、そのため、電子の位置を確定することは、非常に困難であると言えます。それで、電子の位置は確率的にしか表せないのです。しかし、現在ではハイゼンベルグの不確定性定理は、様々な不備が指摘されています。そしてまた、厳密に言えば、ハイゼンベルグの不確定性定理は、電子に対しても、成り立たないものと私は考えています。

それは、実際に、電子が波動としての性質を合わせ持つ存在であるとは、当時は考えられていなかったため、ハイゼンベルグの不確定性定理が、電子に対して成り立つものと思われていただけであると推測できます。

ひーろまっつん さんが書きました:

電子は確率的な存在などではなく、実在するということを、私は言っているのです。

私は、もちろん「実在する」という意味で「存在する」という言葉を使っています。電子が観念的な世界にしか存在しないとは言っていません。

ひーろまっつん さんが書きました:

それは、実際に、電子が波動としての性質を合わせ持つ存在であるとは、当時は考えられていなかったため、ハイゼンベルグの不確定性定理が、電子に対して成り立つものと思われていただけであると推測できます。

ド・ブロイが電子の波動説を唱えたのは、1924年で、ハイゼンベルクが不確定性原理を提唱したのは、1927年です。ハイゼンベルクの不確定性原理をどう解釈するかに関しては諸説がありますが、電子の位置と運動量に関して不確定性原理が成り立つこと自体を否定する研究者はいないでしょう。

当時、ヨーロッパは第一次世界大戦が終わったばかりで、混乱期の中だったと思われます。ルイ・ド・ブロイが電子の波動説を唱えたのは1924年ですが、その説で、ノーベル物理学賞を受賞したのは1929年です。当時は発表してから、ノーベル賞受賞まで、5年もの月日がかかったわけです。また、ルイ・ド・ブロイはフランスの物理学者で、ハイゼンベルクはイギリスの物理学者です。なので、二人が一緒に研究していたのならばわかりますが、二つの学説には、一貫性がないことも事実です。

また、ハイゼンベルクの不確定性定理では、運動は位置に還元できないと言っているため、その場合の論理性の不備として補完するならば、運動であり、また、位置であるという、論理の二重性があるとした方が良いと思います。

例えば、Y=X 2 というグラフ上を動く物体があるとします。そうするとそのグラフ上を進む物体は、必ず、X=Y=0 (ゼロ)という点を通ります。この場合は、運動も位置に還元できます。つまり、運動であり、位置であるのです。そのため、私はハイゼンベルクの不確定性定理は、電子に対しても成り立たないと、私は言っているのです。

ひーろまっつん さんが書きました:

当時、ヨーロッパは第一次世界大戦が終わったばかりで、混乱期の中だったと思われます。ルイ・ド・ブロイが電子の波動説を唱えたのは1924年ですが、その説で、ノーベル物理学賞を受賞したのは1929年です。当時は発表してから、ノーベル賞受賞まで、5年もの月日がかかったわけです。

ド・ブロイは1924年の博士論文で物質波の概念を提案し、それを承けて1926年にシュレディンガーが波動方程式を導出し、それを承けて1927年にハイゼンベルクが不確定性原理を提唱しました。

ひーろまっつん さんが書きました:

ハイゼンベルクはイギリスの物理学者です

ハイゼンベルクはドイツの物理学者です。

ひーろまっつん さんが書きました:

また、ハイゼンベルクの不確定性定理では、運動は位置に還元できないと言っているため、その場合の論理性の不備として補完するならば、運動であり、また、位置であるという、論理の二重性があるとした方が良いと思います。例えば、Y=X 2というグラフ上を動く物体があるとします。そうするとそのグラフ上を進む物体は、必ず、X=Y=0 (ゼロ)という点を通ります。この場合は、運動も位置に還元できます。つまり、運動であり、位置であるのです。そのため、私はハイゼンベルクの不確定性定理は、電子に対しても成り立たないと、私は言っているのです。

もう一度不確定性原理を勉強し直されてはいかがでしょうか。

なぜ 彼が 論理の二重性を 不確定性原理に 提唱しているかというと もともと 西洋哲学の議論の展開から進めていきたいと思います。

bc 500 年頃 ギリシャで 究極の物質とはなにか? という問いから始まり 究極の物質とは 火である 水である いや原子であると 様々な哲学者たちが提唱してきた。 究極の物質とはなにか=原子であるつまり A=A という 論理性が ヨーロッパで 培われてきて 20世紀初頭光の 解析を行っなったところ 振動性と 波動性であることがわかった。つまり このことが なにを 意味しているかというと 究極の物質とはなにか? という ヨーロッパの 命題 A=A という論理性が A=B A=C という 論理の二重性に 変化してしまった。

ここで 不確定性原理とは 運動は位置に還元できないという 論理性がA=A の 論理では 矛盾を起こしてしまう だから 運動量と位置は 同定とした方がいいと ひーろまっつんさんは 論理の二重性的に言っているのだと思います。

すみません。ハイゼンベルクはドイツの物理学者でした。訂正いたします。

yutaka kamata さんが書きました:

ここで 不確定性原理とは 運動は位置に還元できないという 論理性が A=A の 論理では 矛盾を起こしてしまう だから 運動量と位置は 同定とした方がいいと ひーろまっつんさんは 論理の二重性的に言っているのだと思います。

私もそのように理解しています。しかし、だからといって不確定性原理が成り立たないということにはなりませんし、矛盾律を放棄するということにもなりません。多世界解釈のように、矛盾律を守りながら、不確定性原理を肯定する解釈もあります。もとより、多世界解釈は定説にはなっておらず、だからこそ「ハイゼンベルクの不確定性原理をどう解釈するかに関しては諸説がありますが、電子の位置と運動量に関して不確定性原理が成り立つこと自体を否定する研究者はいないでしょう」と書いた次第です。

yutaka kamata さんへ: コメントに改行解除の編集を加えました。このサイトの横幅は固定ではないので、文の途中で改行しないでください。

Yutaka Kamata さん、補完ありがとうございます。

つまり、ハイゼンベルクの不確定性定理では、物質の電子を完全に表現することができないということです。それは、不確定性定理では運動は位置で還元できないと言っているためですが、それは電子は、電子として存在し、そして電荷として、また波動としての性質を併わせ持っています。先ほど説明したようにY=X2のようなグラフ上を進むものは、運動も位置に還元できるため、A=Bとしても表現できます。つまり、ハイゼンベルクの不確定性定理のような、A=Aの論理では、電子を完全に表現することが出来ません。この場合、電子は、A=Aであり、A=B、A=C としても表すことが必要であり、このことを、論理の二重性と Yutaka Kamata さんは表現しています。

そして、ハイゼンベルクの不確定性定理では、電子を完全に表現することは不可能であるため、不確定性定理は電子に対しても、完全には成り立たないのです。

そして、永井俊哉さん、あなたこそ、ハイゼンベルクの不確定性定理が、物質の電子に対して、妥当なものであるかどうか、より、深く研究し、検証する必要があるのではないかと私は思いますが…。

ひーろまっつん さんが書きました:

電子を完全に表現することは不可能であるため、不確定性定理は電子に対しても、完全には成り立たないのです。

「電子を完全に表現することが不可能であるため、不確定性原理は電子に対しても成り立つ」と言うべきでしょう。

私は、不確定性定理では、電子は完全に表現できないと言っているのです。

電子が、完全に表せないのではありません。

このような表示をされると、私が言っていることの意味自体が違った意味で、誤解されることにつながりかねません。ぜひ、おやめいただきたい。

私は好意的に解釈しようという善意でやったのですが、そういう「改」釈も拒否するということは、本当に不確定性原理が電子には適用できないと思っているということですね。これは現在の定説とは異なります。もちろん科学の定説というのはあてにはならなくて、将来修正される可能性はあります。最近、小澤正直名古屋大学教授がハイゼンベルクの不確定性原理を修正する「小澤の不等式」を提案しました。これはハイゼンベルクの不確定性原理を根底から否定するものではないし、ここでの議論に影響を与えることはありませんが、量子力学は、今後も新たな学説によって、進化を遂げることでしょう。しかし、新説は、多くの人を納得させる根拠を持たないとたんなる異説扱いで終わりになってしまいます。

さて、ひーろまっつんさんは、不確定性原理が電子には適用できないとしつつも、電子には波動としての性質もあるということは認めています。もしも、原子核と電子の関係と太陽と惑星の関係が同じならば、惑星にも波動としての性質があるということでしょうか。原子核が正に荷電し、電子が負に荷電しているように、太陽が正に荷電し、惑星が負に荷電しているということなのでしょうか。

永井俊哉 さんが書きました:

私は好意的に解釈しようという善意でやったのですが、そういう「改」釈も拒否するということは、本当に不確定性原理が電子には適用できないと思っているということですね。これは現在の定説とは異なります。もちろん科学の定説というのはあてにはならなくて、将来修正される可能性はあります。最近、小澤正直名古屋大学教授がハイゼンベルクの不確定性原理を修正する「小澤の不等式」を提案しました。これはハイゼンベルクの不確定性原理を根底から否定するものではないし、ここでの議論に影響を与えることはありませんが、量子力学は、今後も新たな学説によって、進化を遂げることでしょう。しかし、新説は、多くの人を納得させる根拠を持たないとたんなる異説扱いで終わりになってしまいます。

さて、ひーろまっつんさんは、不確定性原理が電子には適用できないとしつつも、電子には波動としての性質もあるということは認めています。もしも、原子核と電子の関係と太陽と惑星の関係が同じならば、惑星にも波動としての性質があるということでしょうか。原子核が正に荷電し、電子が負に荷電しているように、太陽が正に荷電し、惑星が負に荷電しているということなのでしょうか。

それでは、私の、学説をこの場をお借りして、発表していきたいと思います。その前に、今までこの場で発表してきたことの検証をしていきたいと思います。永井俊哉さんはその検証に、お付き合い願えますか?ぜひ、よろしくお願い致します。

ひーろまっつんさんの仮説の真偽を検証するために聞いているのです。S軌道が太陽系の惑星が回っている軌道であり、P軌道はハレー彗星などの彗星の軌道で、彗星が混成軌道を進むとするならば、例えば、4つのSP3混成軌道は、正四面体の頂点方向を表すのかとか、太陽系とほかの惑星系が化学反応を起こして、化学結合を形成することはあるのかとか、質問すればきりがありませんけれども。

まず、今まで、私がこのトピックで述べてきたことは、まだ仮説に過ぎません。そして、このトピックで述べられたこと一つ一つを検証しなくては、完璧な学説にはなり得ないと思います。そこで、このトピックの参加者である、永井俊哉さん、Yutaka Kamata さんに、お願いして、このトピックで私が述べたことに対して、ぜひ、検証をしていきたいと考えています。そのために、永井俊哉さん、Yutaka Kamata さんの、ご協力をお願い致します。

永井俊哉 さんが書きました:

ひーろまっつんさんの仮説の真偽を検証するために聞いているのです。S軌道が太陽系の惑星が回っている軌道であり、P軌道はハレー彗星などの彗星の軌道で、彗星が混成軌道を進むとするならば、例えば、4つのSP3混成軌道は、正四面体の頂点方向を表すのかとか、太陽系とほかの惑星系が化学反応を起こして、化学結合を形成することはあるのかとか、質問すればきりがありませんけれども。

それでは、まず、永井俊哉さんの質問に答えてから、私が、これまで述べてきたことを検証をお願いすることにしましょう。

まず、永井俊哉さんの太陽系とほかの惑星系が化学反応を起こし、化学結合を形成することはあるかどうかについてお答えしましょう。まず、私は太陽系が、現在の状況で、化学結合をするとは考えておらず、つまり、太陽系は、おそらく、非常に安定な分子(単原子分子)として存在しているものと思われます。

そして、次に、惑星の軌道について、まず電子の軌道について述べたいと思います。立体的に考えると、電子は2つずつ対になっていると考えられます。そのため、立体的に見れば、2S軌道の2つの電子と、2P軌道の電子が、2つずつ対になって、合計8つの電子で、SP3混成軌道を形成しているものと考えられます。そう考えると、うまく電子の動きにも、説明がつきます。そして、太陽系の一部の惑星や、彗星などにも、これが当てはまるものと考えています。

論理的な視点から電子が惑星と同一であるかどうかの検証をしている お二人 電子というのは確率的にしか 存在しないとするから それは ミスリーディングであるとする 永井氏 電子というのは存在である と ひーろまっつん氏 お二人とも正しいと思います 話は ボーア氏と アインシュタイン氏の 論争に始まる

ひーろまっつん さんが書きました:

永井俊哉 さんが書きました:

ひーろまっつんさんの仮説の真偽を検証するために聞いているのです。S軌道が太陽系の惑星が回っている軌道であり、P軌道はハレー彗星などの彗星の軌道で、彗星が混成軌道を進むとするならば、例えば、4つのSP3混成軌道は、正四面体の頂点方向を表すのかとか、太陽系とほかの惑星系が化学反応を起こして、化学結合を形成することはあるのかとか、質問すればきりがありませんけれども。

それでは、まず、永井俊哉さんの質問に答えてから、私が、これまで述べてきたことを検証をお願いすることにしましょう。

まず、永井俊哉さんの太陽系とほかの惑星系が化学反応を起こし、化学結合を形成することはあるかどうかについてお答えしましょう。まず、私は太陽系が、現在の状況で、化学結合をするとは考えておらず、つまり、太陽系は、おそらく、非常に安定な分子(単原子分子)として存在しているものと思われます。

そして、次に、惑星の軌道について、まず電子の軌道について述べたいと思います。立体的に考えると、電子は2つずつ対になっていると考えられます。そのため、立体的に見れば、2S軌道の2つの電子と、2P軌道の電子が、2つずつ対になって、合計8つの電子で、SP3混成軌道を形成しているものと考えられます。そう考えると、うまく電子の動きにも、説明がつきます。そして、太陽系の一部の惑星や、彗星などにも、これが当てはまるものと考えています。

しかし、2P軌道が、全て電子で埋まっているかと言えば、そう考えることもできますし、2P軌道の電子が2つまたは、4つしか埋まってないことも考えられるため、SP混成軌道、または、SP2混成軌道しか存在していないかもしれないことも、考えなくてはならないことを付け加えておきたいと思います。

そして、その場合も、SP3混成軌道を形成している場合と同様に、太陽系の一部の惑星や彗星にも、これが当てはまるものと、私は考えています。

たとえば、冥王星の軌道は海王星の軌道と、交差していると言われているし、 また、冥王星が2回公転する間に海王星は正確に3回公転するという事実がある。このことは、海王星が、円を3つ横に並べたような軌道(SP混成軌道)上を、8の字を進むように、進んでいると考えるとうまく説明がつくのである。

ひーろまっつん さんが書きました:

立体的に考えると、電子は2つずつ対になっていると考えられます。そのため、立体的に見れば、2S軌道の2つの電子と、2P軌道の電子が、2つずつ対になって、合計8つの電子で、SP3混成軌道を形成しているものと考えられます。

太陽系にあてはめるならば、水星と金星がK殻のS軌道を回っているということになります。しかし、水星と金星は、電子のように、+1/2と-1/2のスピンで対を成して同じ軌道を回るということはありません。混成軌道の話をする以前の段階で、惑星と電子は異なっています。

ところで、ひーろまっつんさんは、私が最初に出した以下の質問には答えないのですか。

- 原子核と電子の関係と太陽と惑星の関係が同じならば、惑星にも波動としての性質があるのか。

- 原子核が正に荷電し、電子が負に荷電しているように、太陽が正に荷電し、惑星が負に荷電しているのか。

究極の 物質とはなにか? とすると 振動性であり 波動性である ふきん があって それを つるして 指で弾くと 振動性と波動性であることが わかる しかし 電子が存在するか? しないか? は 直感しにくい ふきんの成分は 電気を 通さないから 電子はない しかし 究極の物質とはなにか? の 問いの体系では おかしくなる 電子が ふきんにはないから なので こじつけるような 話になりますが 論理的にいうのなら 地球内部では 波動性が 機能してる 例えば 上空の雲 とか 地球の大気そのもの

永井俊哉 さんが書きました:

ひーろまっつん さんが書きました:

立体的に考えると、電子は2つずつ対になっていると考えられます。そのため、立体的に見れば、2S軌道の2つの電子と、2P軌道の電子が、2つずつ対になって、合計8つの電子で、SP3混成軌道を形成しているものと考えられます。

太陽系にあてはめるならば、水星と金星がK殻のS軌道を回っているということになります。しかし、水星と金星は、電子のように、+1/2と-1/2のスピンで対を成して同じ軌道を回るということはありません。混成軌道の話をする以前の段階で、惑星と電子は異なっています。

ところで、ひーろまっつんさんは、私が最初に出した以下の質問には答えないのですか。

- 原子核と電子の関係と太陽と惑星の関係が同じならば、惑星にも波動としての性質があるのか。

- 原子核が正に荷電し、電子が負に荷電しているように、太陽が正に荷電し、惑星が負に荷電しているのか。

原子核と電子の関係と、太陽と惑星の関係で違うところは、原子核と電子の関係は、1つの物質中の関係であり、太陽と惑星の関係は物質の集合体同士の関係であるという点です。そして太陽や惑星では巨視的な見方をしなければならないことが、いくつかあるということです。そして、もちろん、惑星にも自転軸があり自転(スピン)しています。そして、惑星がスピンしている状態では、遠心力が働くため、波幅は大きいですが、地球の軌道もゆらゆらとしながら、軌道上を波動のように進んでいます。

そして、太陽や惑星の表面は、主に、気体物質で、覆われており、太陽の場合は、コロナ部分で水素やヘリウムのプラズマが発生しており、電子を放出してしまっているため、全体的に見て、大きく、正に帯電していると考えられ、太陽からみれば、惑星は、全体として、負に帯電していると考えられます。

これで、よろしいでしょうか?

もしよろしければ、このトピックの全体の検証に移りたいのですが、準備は、よろしいでしょうか?

ひーろまっつん さんが書きました:

惑星にも自転軸があり自転(スピン)しています。

電子のスピンは、惑星の自転のような古典的な自転運動とは異なります。水星と金星の自転が、電子対のスピンように、パウリの排他原理により互いに反転するということもないし、二つの惑星が一つの軌道に存在するということもありません。

ひーろまっつん さんが書きました:

惑星がスピンしている状態では、遠心力が働くため、波幅は大きいですが、地球の軌道もゆらゆらとしながら、軌道上を波動のように進んでいます。

もしも惑星に物理学的な意味での波動としての性質があるのなら、回折や干渉といった現象が見られるはずですが、それを示す証拠はありますか。電子銃で電子1個を二重スリットに向けて発射すると、写真乾板に干渉縞を描きますが、地球に二重スリット実験を行っても、そのような結果にはならないでしょう。過去に小惑星が地球と衝突する現象が起きていますが、そこで見られるのは、粒子同士の衝突に典型的に見られる現象です。

ひーろまっつん さんが書きました:

太陽や惑星の表面は、主に、気体物質で、覆われており、太陽の場合は、コロナ部分で水素やヘリウムのプラズマが発生しており、電子を放出してしまっているため、全体的に見て、大きく、正に帯電していると考えられ、太陽からみれば、惑星は、全体として、負に帯電していると考えられます。

太陽が太陽風として放出しているのは、陽イオンと電子からなるプラズマであって、電子だけを放出しているのではありません。だから、太陽が正に帯電しているとは言えません。地球が負に帯電しているのではないことは、常識的に明らかだから、これは説明するまでもないでしょう。

永井俊哉さんに申します。このような、永井俊哉さんの、非常に古い、古典的な考え方では、私の話も全く通じていないみたいですね?だから、一つ一つ検証していきたいと思っているのですが、次から次に、新しいことを質問されて、私は本当に迷惑です。それでは、いつまでたっても、私のこのトピックに書き表した事を、証明できません。それならば、永井俊哉さんに、この質問を最後の質問にすると、きちんと、お約束いただいたうえで、この質問にお答えすれば、私の、このトピックに書いた全てのことを、きちんと検証すると約束してください。そうすれば、この質問にも、ぜひ、お答えしたいと思っています。

それで、よろしいでしょうか?よろしくお願い致します。

ひーろまっつん さんが書きました:

このような、永井俊哉さんの、非常に古い、古典的な考え方では、私の話も全く通じていないみたいですね?

ひーろまっつんさんは「量子力学的見地から、物質の電子軌道と、宇宙のそれは、非常に似ている」と書いていましたが、私が見るところ、ひーろまっつんさんはむしろ古典力学的な発想で電子軌道を考えてしまっていると思います。

ひーろまっつん さんが書きました:

だから、一つ一つ検証していきたいと思っているのですが、次から次に、新しいことを質問されて、私は本当に迷惑です。

私は何も新しいことを質問していません。最初の投稿に書かれていた「太陽の周りを回っている惑星は、物質の電子と同じであると考えられるのである」という仮説の真偽を検証するために、問題を提起しているのです。

ひーろまっつん さんが書きました:

それでは、いつまでたっても、私のこのトピックに書き表した事を、証明できません。

仮説は、その否定を否定することで、背理法により証明することができます。だから、仮説に対する反論を論駁することと仮説を証明することは別のことではありません。換言するならば、反論を論駁することができなければ、その仮説が偽であることが証明されたことになります。

ひーろまっつん さんが書きました:

それならば、永井俊哉さんに、この質問を最後の質問にすると、きちんと、お約束いただいたうえで、この質問にお答えすれば、私の、このトピックに書いた全てのことを、きちんと検証すると約束してください。そうすれば、この質問にも、ぜひ、お答えしたいと思っています。

要するに、私とはもうこれ以上議論したくないということですね。

永井俊哉さんに申しあげます。私は、永井俊哉さんと、議論したくないと言っているのではありません。私は新しい学説を、この場で発表したいと考えているため、このような議論を今の段階でする意味がないと言っているのです。これでは、このような質問攻めのようなことばかりされていては、この場で新しい学説を、発表できるはずもありません。

私は、新しい学説を発表するために、このトピックで、私が述べていることを、きちんと検証して発表する必要があると考えています。

古典的な見解も含めるのは、事実ならば、当然ですが、永井俊哉さんは、仮定の段階で、私の見解を、完全に否定なされようとしているため、私は新しい学説を発表できずにいるだけです。

このようなことでは、新しい学説など、発表できるはずもありません。

きちんと、私がこのトピックで述べていることを、きちんとまとめて、きちんとした形で、新しい学説として、この場で発表したいと思っているため、そのように言った次第です。

協力していただけないのならば、この場で、新しい学説を発表することは、丁重にお断りいたしたいと思います。

わかりました。では、これ以上ひーろまっつんさんを相手にすることはやめたいと思います。

永井俊哉さんが検証に参加しないのなら、Yutaka Kamataさんと検証を行いたいと思います。Yutaka Kamataさんよろしいでしょうか?

了解しました 解る範囲で

なんども 説明しますが 究極の 物質とはなにか? の 論理性 A=A の 論旨で ひーろまっつんさんは 電子は 惑星である と いっている これは 火は水である と いう 論理である 一見 火は火 であり 水ではない と 思われがちであるが 火は 分子 でもあるわけで 水もまた 分子 でもある なので 分子は分子 である つまり A=A という 論理性なわけである なにを 話を こじつけやがる と お思いでしょうが 例えば 数学 で Y=X の 論理性が そうなわけです つまり 西洋哲学の 論理性とは なんどもいうように 究極の 物質とはなにか? の 問いの体系なわけでありまして それが 論理の二重性 振動性 であり 波動性である という お話しなのです ですから ひーろまっんさん は 上記のことを 一生懸命 説明してるわけです がんばってください

Yutaka Kamataさん、本当に、ありがとうございます。では、私が、このトピックで述べたことを検証したいと思うのですが、一つだけ気を付けていただきたいことがあります。それは、永井俊哉さんのように、私の理論を否定なさることは、この場ではおやめください。もし、否定したいのであれば、検証を終えた時点で、また、質問コーナーを設けますので、そこでお願い致します。また、一つ一つ検証していくために、時間がかかることが予想されます。お時間の許す限り、ご協力をお願い致します。

そして、このトピックは、ここでいったん終わりにしたいと思います。また、検証のための新たなトッピックを作成するので、そこで検証していくことにしましょう。

ここまで、議論していただいた、永井俊哉さん、Yutaka Kamataさんに、感謝の意を込め、ここに、心より、お二人に御礼申し上げて、このトピックをいったん閉じたいと思います。

永井俊哉 さんが書きました:

ひーろまっつん さんが書きました:

惑星にも自転軸があり自転(スピン)しています。

電子のスピンは、惑星の自転のような古典的な自転運動とは異なります。水星と金星の自転が、電子対のスピンように、パウリの排他原理により互いに反転するということもないし、二つの惑星が一つの軌道に存在するということもありません。

ひーろまっつん さんが書きました:

惑星がスピンしている状態では、遠心力が働くため、波幅は大きいですが、地球の軌道もゆらゆらとしながら、軌道上を波動のように進んでいます。

もしも惑星に物理学的な意味での波動としての性質があるのなら、回折や干渉といった現象が見られるはずですが、それを示す証拠はありますか。電子銃で電子1個を二重スリットに向けて発射すると、写真乾板に干渉縞を描きますが、地球に二重スリット実験を行っても、そのような結果にはならないでしょう。過去に小惑星が地球と衝突する現象が起きていますが、そこで見られるのは、粒子同士の衝突に典型的に見られる現象です。

ひーろまっつん さんが書きました:

太陽や惑星の表面は、主に、気体物質で、覆われており、太陽の場合は、コロナ部分で水素やヘリウムのプラズマが発生しており、電子を放出してしまっているため、全体的に見て、大きく、正に帯電していると考えられ、太陽からみれば、惑星は、全体として、負に帯電していると考えられます。

太陽が太陽風として放出しているのは、陽イオンと電子からなるプラズマであって、電子だけを放出しているのではありません。だから、太陽が正に帯電しているとは言えません。地球が負に帯電しているのではないことは、常識的に明らかだから、これは説明するまでもないでしょう。

最後に、永井俊哉さんの質問にお答えしてから次のトッピックに移りたいと思います。光や電子は、スリットを抜けると確かに干渉や屈折という現象が見られます。これは光子や電子のような非常に小さなもので起こる現象です。非常に小さいのでスリットの間を通り抜けることが可能だから、このような現象が起こるのです。地球や惑星の場合は、非常に大きいために、スリットなどの細い間を、通りぬけられるわけもないため、干渉や屈折などの現象は起こらないのは当たり前です。だから、私は、惑星に関しては、巨視的な見方が必要だと述べたのです。

また、実際には電子のスピンには必ず軸があります。しかし、非常に、小さな分子同士が、常に、衝突を繰り返しているため、軸の方向が、衝突の度にずれたり、回転が変化するので、電子スピンに軸は無いようにみえるだけです。 また、磁力線は南極から出て北極に入る形で出ています。フレミングの左手の法則により、力のかかる方向が決まっているので、回転の方向は必ず一方向に決まるのです。

また、太陽はコロナの表面が、水素やヘリウムなどのプラズマで覆われています。そのため電子を放出してしまった原子核だけが残っているため、正に帯電して言えるといえます。それらを引きつける重力が必要なのは言うまでもありません。そしてその重力は、太陽内部の原子量が大きな物質によってもたらされているのです。

以上で、このトピックを閉じます。今まで閲覧してくださった方々に、心より感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。

すみません。フレミングの右手の法則でした。ここに訂正いたします。

本当にすみません。やはり、フレミングの左手の法則です。再び、ここに訂正させていただきます。

4. 参照情報

- ↑本稿は、2007年に『連山』に投稿したコラムを改訂し、この年月日に「システム論フォーラム」に掲載した原稿の再掲である。

- ↑“Planetary society” NASA JPL

- ↑World map according to Eratosthenes

- ↑「コスモス (テレビ番組)」Wikipedia

- ↑Martin, J. W. (1993). The Samurai Crab. Terra 31 (4): 30-34

- ↑Amazing Stories, August 1927

- ↑Collapse of the universe is closer than ever before (date) 12.12.2013 (author) Jens Frederik Colding Krog

- ↑WMAP Cosmology101: Formation of the Elements

- ↑Sonar 'may cause whale deaths’ (date) 8 October, 2003 (media) BBC

- ↑WP. “Image showing positions and names of planets in the Solar System" Licensed under CC-BY-SA

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません