ゆとり教育とゆとり労働

1980年代、日本が世界最強の経済大国だった頃、「日本のサラリーマンは働きすぎだ」あるいは「日本の子供は勉強しすぎだ」といった非難が海外から浴びせられた。海外から指摘されるまでもなく、過労死につながるような長時間労働や、青少年から考えるゆとりを奪ってしまうような受験勉強は望ましくない。その意味で、ゆとり教育とゆとり労働は理念としては間違っていない。しかし、日本政府がこの理念を実現するためにとった政策手段は、賢明なものだったとは言い難い。

1. なぜリゾート開発は失敗するのか

まず、働き中毒の問題から考えていこう。日本政府は、週休二日や有給休暇などの制度が普及しているにもかかわらず、日本人の働き中毒がいっこうに治らないのは、国内に余暇を楽しむことができるリゾートが少ないからだと考えた。田中角栄の日本列島改造論が挫折した後、新しいタイプの国土開発を模索した日本政府は、80年代の後半から、太平洋ベルト地帯に集中する生産拠点を地方に移転するという従来型の地域経済振興策に替えて、都市住民が長期間滞在できる保養・娯楽施設を地方に建設するリゾート開発を推進した。

日本政府がリゾート開発を推進した背景には、別の思惑によるアメリカ政府からの外圧があった。当時、対日貿易赤字に頭を痛めていたアメリカ政府は、日本が内需を増やすことにより輸出を減らすことを画策した。内需を増やすといっても、生産力増強につながる投資型の消費では困るわけで、生活関連の、それも娯楽のような、できるだけくだらないものに、貿易黒字で貯め込んだ貯蓄を浪費してもらいたいというのがアメリカの要求である。

このアメリカの要求を受けて、1986年に「国際協調のための経済構造調整研究会報告」、通称「前川リポート」が作成され、翌年「総合保養地域整備法[2]」、通称「リゾート法」が制定された。この法律により、営利企業であっても、国から承認を受ければ、第三セクターとして事業税を減免されたり無利子で融資を受けられたりして優遇され、以前は厳しく規制されていた国立公園内の開発や国有林の伐採なども許可された。ちょうどこの頃、アメリカをブラック・マンデーの危機から救うための日銀の低金利政策が始まり、過剰流動性相場の中、行き場を失った資金は、不動産投機に流れ込んだ。所謂不動産バブルである。

バブルは、1990年の年初に崩壊したが、バブルの崩壊で、リゾート開発が下火になったわけではなかった。バブル崩壊後の不況を克服するための公共事業として、官主導のリゾート開発が行われたのである。1990年2月の日米構造協議で、アメリカは、日本にGNP比10%の公共投資を行うことを要求し、以後日本政府は公共投資を増やしつづけた。

しかし、いくら政府がアクセスを改善しようと地方に空港やら高速道路やらを造っても、肝心のリゾート施設に対する需要がなければ、利用者は増えない。初めてリゾート法の適用を受け、1993年に開業した宮崎県のシーガイアが、2001年に3261億円の負債を抱えて倒産し、話題を集めたが、リゾート法によって急増した第三セクターの事業体は、現在80%が赤字経営で、破綻は時間の問題と言われている。熱狂的に推し進められたリゾート開発がもたらしたものは、期待されたような本格的な余暇時代の到来ではなくて、自然破壊と不良債権の山であった。

2. 効率を上げない限りゆとりは生まれない

日本政府は、日本人もやがてフランス人のように、長期間リゾートでバカンスを楽しむ時代が来るものと予測していた。確かに、日本人の平均的な労働時間は形式的には短縮される傾向にある。しかし、実際には、サービス残業や休日出勤や有給休暇の返上などにより、本当の余暇はそれほど増えていない。そして、それは、日本にリゾート施設が少ないからではなく、日本の労働者に余暇を楽しむだけの時間とお金がないからだ。

余暇をテーマにしたあるラジオ番組で、フランスの会社から日本の会社に転職したあるフランス人がゲストとして出演し、「あなたのようなフランス人から見れば、日本人はさぞワークホリック(働き中毒)に見えることでしょうね」という司会者の問いかけに、「全然そうは思わない」と答えていた。彼によれば、日本人は、仕事時間中にほとんどまともに仕事をしていないとのことだ。日本の職場では、社員(と呼ばれている従業員)が、お茶を飲みながら仕事と関係のない世間話をする光景がよく見られるが、欧米の職場ではこのような時間の浪費は許されない。他方、日本の労働者は、職場の外でも、付き合いと称して、飲食店やゴルフ場で、仕事なのか遊びなのかよくわからない時間を浪費することを強制される。要するに、日本では、仕事の中に余暇があり、余暇の中に仕事がある。余暇で薄められているために、仕事の効率は大幅に低下しているのだ。

もちろん、中には、仕事か余暇かわからないような時間を長々と過ごすことを好む人もいるだろう。そいういう人にとって、職場は一種のリゾートである。時給は低いが楽しいリゾートのような職場を選ぶことも、一つの選択であり、それはそれで良い。だが、労働時間をできるだけ濃縮して、浮いた時間を本当の余暇として使いたいという人もたくさんいるはずだ。そうした人に選択の自由がないのは、問題ではないのか。日本の職場では、てきぱきと仕事を片付け、他の社員(特に先輩)が全員夜遅くまで残業しているというのに、一人だけさっさと早く帰ってしまう社員に対して、周囲は尊敬のまなざしどころか冷たい視線を振り向ける。つまり、仕事の効率を上げようとすると、「付き合いが悪い」と言って非難されるのだ。これでは、いつまでたっても仕事の効率は上がらない。

では、生産量を減らすことなく所定外労働時間を短縮する、すなわち生産性を向上するにはどうすればよいのか。答えは一つしかない。終身雇用制の廃止である。終身雇用制(厳密に言えば定年雇用制)は一種の奴隷制度である。奴隷は、食事を与えられる代わりに、自由を放棄し、主人から命令されたとおり働く。同様に、日本の企業奴隷も、一生の生活を保障してもらう代わりに、自由を放棄し、会社から命令されたとおり働く。だから、残業を命じられても、断れないのだ。労働者の転職が容易になれば、企業は人的資源を浪費しにくくなる。有能な人材ほど、非効率な職場を捨てるので、生産性の低い企業は淘汰される。政府は、終身雇用制を前提とした社会保障制度を個人単位のポータブルな制度に変え、中途採用を理由に差別待遇を与えることを法律で禁止することにより、労働市場の流動化を促進するべきである。そうすれば、有能な労働者は、ゲマインシャフト型の会社からゲゼルシャフト型の会社に転職するようになるだろう。

ゲマインシャフトとは、機能ではなくて所属に価値を置く共同体のことである。賃金は、成果に対してではなく労働時間に応じて支払われる。また、その共同体に忠誠を示して、長く所属すればするほど地位は高くなる。賃金が、所定の労働時間に対して支払われるので、時間あたりの生産性を向上させようとするインセンティブが働かない。このため、仕事の効率が低下し、残業するはめになるのだが、もともと「みんなと一緒にいる」ということに価値を置いているので、労働時間がだらだらと長くなっても、苦情はない。

これに対して、ゲゼルシャフトは「何であるか」ではなくて「何をするか」に重きをおく。賃金は、労働時間ではなくて、成果に対して支払われる。能率を上げれば、いくらでも労働時間を短縮する、つまり時給を増やすことができる。有能な労働者がゲゼルシャフト型の職場を求めるのは、自分の能力にふさわしい高い時給を求めからだ。

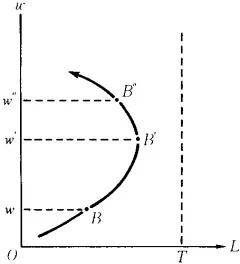

労働の供給曲線は、後方屈曲供給曲線と呼ばれる。横軸に労働時間、縦軸に時給をとると、右上に伸びる労働の供給曲線が、途中で左上へと方向を変えるので、そう呼ばれている。

そのグラフが意味するところを言葉で説明しよう。時給が安すぎると、労働者は「これなら生活保護で暮らした方がましだ」ということで、働かない。フリーターの若者なら、「親のすねをかじって生活した方がましだ」と言って、アルバイトをしない。しかし、時給が高くなるにつれて、労働時間を増やそうとするようになる。しかし時給が十分高くなると、労働時間を増やすことによって得られる限界効用よりも、余暇を増やすことによって得られる限界効用のほうが高くなるので、逆に労働時間を減らそうとするようになる。

この法則は、労働時間を自ら選ぶ自由のない企業奴隷には当てはまらないが、成果報酬制度のもとで労働時間の長さを決める自由がある労働者には当てはまる。不況が長引く中、あまり働かないフリーターの数が増えているが、これは、後方屈曲供給曲線の低位に当てはまる《貧しさゆえの余暇》である。日本が目指すべき方向は、労働の供給曲線が後方に屈曲するがゆえに生まれる《豊かさゆえの余暇》でなかればならない。《豊かさゆえの余暇》が実現するならば、つまり労働者にお金と時間ができるのなら、天下りの役人がセンスのないリゾートを造らなくても、民間の企業が採算の取れるリゾートを造るようになる。

3. 「ゆとり教育」はなぜゆとりを奪うのか

次に「ゆとり教育」の方を取り上げよう。現在、学力低下を惹き起こしているとして非難されている「ゆとり教育」という方針を日本の文部省(当時)が打ち出したのは、70年代後半からで、80年代以降、「ゆとり労働」と並行して推進されたが、「ゆとり労働」とは異なって、バブル崩壊後も強力に推し進められた。極めつけは、2002年度から実施された新学習指導要領で、文部科学省は、学習内容を三割削減し、代わりに「総合的な学習の時間」と称する、勉強か遊びかよくわからない意味不明の時間を増やし、非効率だった公教育を一段と非効率にした。

文部科学省は、自分たちの裁量で、日本の子供たちの勉強の負担を軽減させることができると考えていたようだが、グローバルな競争を強いられる現代では、それは不可能なことである。いくら公権力が、労働基準法で労働時間を短くしようとしても、労働の非効率性という根本問題を直さなければ、日本の労働者は、グローバルな競争で生き残るために、残業という非公式な形で、労働時間を増やさなければならない。同様に、いくら公権力が、学習指導要領で勉強時間を短くしようとしても、教育の非効率性という根本問題を直さなければ、日本の生徒たちは、グローバルな競争で生き残るために、私教育という非公式な形で、勉強時間を増やさなければならない。ゆとり教育がゆとりを奪うと言われる所以である。

もっとも、文部科学省だけを責めるわけにはいかない。かつて、マスコミや民間の教育評論家たちは、受験戦争や詰め込み教育を激しく批判していたのであり、文部科学省は、こうした批判に迎合する形で「ゆとり教育」が登場してきたのだから。教育評論家たちは、「子供が夜遅くまで進学塾に通って、遊ぶことができないのはかわいそうだ」と過熱する受験競争を批判した。それなら、子供たちを、教育機関として機能していない公教育の学校に行かせるのをやめて、昼間から私塾にのみ通わせればよいではないか。

ゆとり労働を可能にするには終身雇用制を廃止しなければならなかったように、ゆとり教育を可能にするには、公教育を廃止しなければならない。一度入ってしまうと転職できない職場では、非効率な人材活用が放置されるし、一度入ってしまうと転校できない学校では、生徒に対する非効率な授業の押し付けが放置されることになる。もし、労働者に職場を選ぶ自由を与えるならば、非効率な職場は淘汰されるだろうし、生徒に学校を選ぶ自由を与えるならば、非効率な学習を強いる学校は淘汰される。

冒頭述べたように、ゆとり労働もゆとり教育も、理念としては間違っていない。だが、その理念の実現は、アメリカがかつて画策したような、日本の国力を削ぐ形で行うべきではない。生産と教育の水準を下げることなく、余暇を増やす方法をとらなければならない。

ディスカッション

コメント一覧

>ゆとり教育を可能にするには、公教育を廃止しなければならない。

将に至言であると思います。しかし、教育は公共事業として利権の巣窟になり教育労働者と鉄のトリニティーを形成しています。韓国の公教育の荒廃ぶりを見れば伝統的価値の消滅した状態において不可逆的にエントロピーが拡大しカオス化し刹那欲望むき出しになります。小室直樹氏を始めとして公教育の廃止は昔からいわれていますが一向に進まないのはベクトルの方向性が逆だからです。

第一段階として海外留学と海外就学、海外就労を進める。第二段階としてサイバー教育を拡充させる。この既得権益に縛られない教職員及び卒業生を一定の階層として生み出す。この前提が整って初めて公教育の廃止が実現できるでしょう。

この流れは私が新エネルギー、生分解物質、自動化Robotと並び海外で推進していますが追い風を受けてよい感じです。例え私がしなくてもこの留学や就学の流れは拡大するはずです。私はこれに道筋(合理的=楽)で参入者に利益を落とす形で誘導しています。金銭を求める人間は簡単に誘導できます。ビジネス部門は順調です。日は沈みますがカルタゴやペルシャのように再び陽が昇らない事の方が多いのが世界史です。

日本の知識階層(聖職者)は清教徒やイエズス会と違って内に籠もる性癖があります。故にここで難儀しています。

2004年度現在で、私大の3割、短大の4割が定員割れという状況で、18歳人口の減少に伴って今後さらに悪化が進むことを考えるならば、大学の株式会社化と外部資本の参入が必要になってきます。私が一番恐れている事態は、医師免許のように、文部科学省認可の大学(大学院)を出ないと取れない資格が増えるということです。教育機能と資格認定機能を分離しないと、たんに日本の教育産業が堕落するだけでなく、日本の労働者の質が低下してしまいます。これについては、また別途書きます。

2010年現在、少子化にもかかわらず大学生の人数は288万人で過去最高を記録している。これは、一般入試の学生以外に、AO入試や自主推薦などの制度により従来勉強が得意ではなく進学をあきらめていた学生が易々と入学できるようになったためと聞く。一方、卒業生を受け入れる企業の就職内定率は57.6%でこれも過去最悪を記録している。これは不景気の所為ばかりではなく、企業が日本の大学生の質の低下に危機感を持っており、企業防衛のため採用を手控えているからだといわれている。大学を存続させるためとはいえ、安易に学生を受け入れ、まともな教育と就職口を与えることができず、無能力者として社会に放り出した大学はやはり淘汰されるべきだろう。HPによると我が母校もAO入試を採用しており、レベルの低下が著しいとのことなので、いつか廃校になることを覚悟している。

もはや自分はこれ以上 昇進する見込みがない、と悟ってから、職場の宴会には出ないことにしました。

Yahoo JapanのYahooニュースのコメント欄でも、若い労働者は、強制参加の職場の宴会を毛嫌いしているようです。

例えば、こういうような事例ですか。

古い体質の大企業、官公庁の労働者に告ぐ。

職場の宴会は、欠席したければ欠席すればよいが(ただし、銀行業を除く)、ゴルフはできるようになってください。麻雀はもう覚えなくていいです。(団塊の世代が引退してから、麻雀が流行らなくなりました。)