自然主義的誤謬とは何か

自然主義的誤謬とは、ジョージ・エドワード・ムーア(George Edward Moore:1873年 – 1958年)が、1903年の著書『倫理学原理』の中で導入した用語で、一般的には、自然的な事実から規範性のある価値を導く誤謬であると理解されているが、これはムーアの解釈として間違っているだけでなく、メタ倫理学的にも間違っている。本稿では、自然主義的誤謬に対する様々な解釈を検討しつつ、ムーアが実際にはどう考えていたのか、さらにはそれがなぜ誤謬であるのかを明らかにしつつ、ムーアのメタ倫理学ならびにそれに基づく倫理学を乗り越える方法を提案したい[1]。

1. メタ倫理学的問題提起

ムーアは、ラッセルとともにケンブリッジ分析学派(The Cambridge School of Analysis)の一人で、分析哲学の創始者の一人としてみなされている。彼らは、言葉の意味を分析し、その意味を明確にすることで、言葉の誤用によって生まれる無意味な形而上学的命題を排除しようとした。倫理学に対してもそうであり、ムーアは、主著『倫理学原理』において、倫理学の問いに答える前に、問いに使われている言語表現の分析から始める。

倫理学においては他のあらゆる哲学の部門と同じく、その歴史の中にはふんだんに見出される異論や見解の相違は、大抵非常に単純な原因に因るように思われる。その原因とは即ち、答えたいと望む問いがまさにどんな問いであるかをまず知ることをしないで、問いというものに答えようと試みることである。[2]

「何がよいのか」を問う前に「よいとは何か」を問えということである。ムーアによると「何がよいのか」という問いで使用されている「よい」という概念には、「目的として善い」と「手段として良い」の二つの異なった意味があって、両者を区別することがまずもって重要である。しばしば(典型的にはカントにおいては)倫理学の本来の問いは「何をすべきか」であると考えられているが、するべき行為とは目的として善いものを結果として産出する行為であるから、この問いは、さらに基礎的な問いを前提する以上、最も基礎的な問いとは言えない。道徳的行為は「結果を度外視して」なさねばならないとも考えられようが、このような《目的として善い行為》は、《目的として善いもの》という類の一種と考えておく。

かくして倫理学における基礎的な問いは「何が目的として善いのか」であることになるが、「善いもの the good thing」は複合観念であり、「善い good」という単純観念の理解を前提にしている。それゆえ倫理学における最も基礎的な問いは「“善い”とは何か」「“善い”はいかに定義されるか」である。この問いが「十分に理解されず、その正しい答えが明瞭に認識されないかぎり、倫理学の残りの部分[メタ倫理学ではない規範倫理学]は、体系的知識という観点からは無用も同然である[3]」。

ところがこれに対するムーアの答えは、

もし“善いとは何か”と問われるならば、私の答えは“善いとは善いである”であって、それで終わりである。またもしも“善いはいかに定義されるべきか”と問われるならば、私の答えは、“それは定義されえない”であって、私がそれについて言わなければならないことはそれが全てである。[4]

という一見「極めて失望させるもの[5]」であった。ではなぜ「善い」は定義できないのだろうか。「善い」が定義できないならば、彼が目指す「体系的学問(science)としての倫理学[6]」など不可能ではないのかと疑問に思う向きもあろうが、むしろ「善い」を定義しない方が、自然主義的誤謬に陥ることなく、正しい倫理学を打ち立てることができるというのがムーアの考えなのである。

2. 自然主義的誤謬の諸解釈

ムーアは「善い」を定義することは自然主義的誤謬であるというが、いかなる点でそれは《誤謬》であるのか。これに対する彼の説明は必ずしも明解ではなく、複数の解釈が可能である。そこで以下それらを類型化しつつ順次検討してみよう。まず、

1.「善い」は「善い」であって、他とは意味が異なり、この異なるものを混同することが自然主義的誤謬である

という「定義」を「他の言葉で置換しうる」の意に採った解釈が考えられる。ムーアはあたかもこの解釈を仄めかすかの如く『倫理学原理』の冒頭に「全てはそれがあるところのものであって、それ以外のものではない」という標語を掲げている。

しかしこの解釈によると、「善い」が例えば「快い」で定義できないのは「善い」が「快い」と違う言葉だからである、ということになろうが、「この意味で“善い”が定義できないというわけではない[7]」。事実、ムーアは、「善い」が「内在的価値」「存在すべき」と同じ意味であると言って、前者を後者によって“定義”しているのである[8]。

ムーアは「善い」の定義に先立って、定義の定義、いわばメタ定義を行っている。すなわち、彼によると、定義には

- 私が「馬」と言う時、それは「馬属の有蹄四足獣」を意味するものとする、というような恣意的な(規約主義的な?)言語的定義、

- 人々が「馬」と言う時、それは「馬属の有蹄四足獣」を意味している、というような本来の(クワイン的な?)言語的定義、つまり経験社会学的・辞書的定義、

- 「馬」とは四足・頭・心臓・肝臓 等々が一定の関係で並んでいるものであるというように複合物を部分に分解して、その配列を記述する(ラッセル流の?)実在的定義

の三つがあり、彼が問題にしているのはCの意味での定義である。

だから、

2.自然主義的誤謬とは「善い」は単純で分析不可能であり、これを複合物として定義しようとすることである

と解釈される[9]。つまり「“善い”は、単純で部分を持たないがゆえに定義ができない[10]」ということだ。

ちょうど“黄色い”が単純観念であるように“善い”は単純観念である。つまりちょうど諸君が、それをあらかじめ知らない人[例えば色盲者]に黄色が何であるかをいかなる方法によっても説明することができないように、諸君は善いが何であるかを説明することはできないのである。[11]

ところがムーアが挙げている自然主義的誤謬の例には、「善い」を「欲せんと欲すること that which we desire to desire」のような複合物で定義している場合のみならず、「善い」を「快い」のような単純概念で定義している場合もある[12]。それゆえ少なくとも自然主義的誤謬の説明としては、この解釈は成り立たない。ムーア自身『倫理学原理』第二版序言の草稿(1920-1年頃で、未完)の中で、「善い」が分析不可能であるから定義できないという議論が誤っていたことを認めている[13]。

むしろ重要なのは「善い」が「独特の対象 a unique object[14]」であり、複合的か単純であるかを問わず、「善い」とは違った種類の観念と同一視されてはならないということであろう。ムーアが「善いについての命題は全て総合的であって、決して分析的ではない[15]」と言うのはこの意味においてである。本来総合判断である、つまり主語と述語が異質である「xは善い」が「善いとはxであり、かつその時のみである」という分析判断に転化されるとき、自然主義的誤謬が犯されると解釈できそうだ。

そこで問題は、「善い」がいかなる点で「独特」で、他の観念とは「違った種類」であるのか、ということになるのだが、ここでまず思い付きそうなのは、

3.「善い」は非自然的属性であって、自然的属性によっては定義されえず、自然的属性によってこれを定義することが自然主義的誤謬である

という解釈である[16]。このように定義すれば、確かになぜ「善い」を定義する誤謬が“自然主義的”誤謬であるかのかが明確に成る。ムーアも「もし[快いなどと]同じ意味で、自然的対象ではない“善い”を、およそ何らかの自然的対象と混乱するならば、それを自然主義的誤謬と呼ぶ理由がある[17]」と言っている。

ところが、ムーアは、「善い」を「完全性」「永遠性」「超感性的」などの非自然的属性と同一視する形而上学的倫理学をも “自然主義的”誤謬を犯したとして、自然主義的倫理学の時と全く同じ論証形式で論駁している。それゆえ「自然主義的誤謬」は必ずしも適切な名称とは言えないのだが、「私たちがその誤謬に出合った時それを認識するならば、それをどう呼ぶかはどうでもよい問題なのである[18]」。いずれにせよ「善い」の特異性はその非自然的性格にあるのではない。

そこで次に、

4.「善い」は倫理的属性であって非倫理的属性によっては定義されえず、後者から前者を推論することが自然主義的誤謬である

という解釈が考えられる[19]。このように解釈すれば、なぜ「善い」が「正しい」や「望ましい desirable」などで定義されうるが、「快い」や「欲求されている desired」では定義できないかが明確と成るが、同時にこの二分法はヒューム以来の《Is》と《Ought》、つまり理性と道徳感情の区別を彷彿させる[20]。実際、ムーアが「“実在はこのような性格である”と主張する何らかの命題から、“これはそれ自身において善い”と主張する何らかの命題を私たちが推論できる、または確証することができると考えることは、自然主義的誤謬を犯すことである[21]」と言う時、あたかも自然主義的誤謬とは事実から価値を導出することであるかのようだ。

だが、事実と価値が異なるからといって、前者から後者を導出することが(事実命題から価値命題を推論する場合であれ、事実を主語とし価値を述語として判断を下す場合であれ)誤謬であると言うことができるだろうか。異質だから結合できないというのなら、あらゆる総合判断、あらゆる有意味な推論は誤謬とういうことになり、真と認められる判断あるいは推論は、すべてトートロジー的なものに限定されることになるが、もちろんそのようなことはない。事実と価値が異質であることから言えることは、事実から価値を導出する時に誤謬を犯しうるということであって、事実から価値を導出することそのものが誤謬であるということではない。

事実から価値を導くことが自然主義的誤謬であるという解釈は、現在最も普及している解釈である。しかし、もしもこの解釈が正しいなら、ムーアは、トートロジー以外の倫理的判断を全否定していることになる。実際には、ムーアは『倫理学』という本を書き、トートロジー以上の価値判断をしている。要するに、ムーアの解釈としてもおかしいということだ。

四番目の解釈の変形として、次のような解釈が、アルバートによって提案されている。

5.「善い」は倫理的属性であって非倫理的属性ではなく、前者を後者に還元し、同一視することが自然主義的誤謬である

アルバートは、自然主義的誤謬推論(naturalistischer Fehlschluß 自然主義的誤謬のドイツ語訳)を「道徳的命題の記述的誤解と記述命題から規範命題を導出する誤謬推理という、状況によっては帳消しにし合う二つの謬見[22]」を合わせたものとして説明している。価値を事実に還元すれば、その「価値」から事実を導出しても、事実から事実を導出しているだけだから、誤謬を犯したことにはならない。しかし「帳消し」にする前の価値を事実へ、倫理的な命題を非倫理的な命題へと還元する段階で、誤謬を犯したとアルバートは言いたいのだろう。

しかし、倫理的な命題を非倫理的な命題にないしは非倫理的な命題を倫理的な命題に還元するという誤謬は言語的誤謬であっても、倫理的誤謬ではない。アルファベットで日本語を勉強している外国人が、「善い」を同じく“yoi”と表記される「酔い」と混同するなら、それは、二つの言葉の意味を知っている日本語のネイティブにとって価値の事実へのないしは事実の価値への還元であっても、外国人にとっては言語的誤謬にすぎず、倫理的誤謬ではないのは明らかだ。つまり、その外国人が、その「誤謬」によって、「日本では酒を飲んで酔っ払うことは善いことだ」と勘違いして、何か倫理に反する行為をすることはないということだ。「善い」から価値的意味を取って「酔い」と同じ事実的意味しか持たせないようにしても、「酔い」から事実的意味を取って「善い」と同じ価値的意味しか持たせないようにしても、つまり価値を事実に還元しても、事実を価値に還元しても、「酔いとは善いである」あるいは「善いとは酔いである」という命題は、「酔いとは酔いである」あるいは「善いとは善いである」という同語反復にしかならず、そうした同語反復(トートロジー)が倫理における判断の間違いにつながることはない。

ここで、ムーアの関心はたんにメタ倫理学にあったのではなく、規範倫理学を基礎付けるかぎりでのメタ倫理学にあったことを想起しなければならない。定義は、通常の定義の定義によれば、同語反復であるが、同語反復である限り、「善い」をどのように定義しても、同語反復は常にトリビアルに真であり、それが規範倫理学に誤謬をもたらすことはない。規範倫理学に実害を及ぼすのは、価値が事実になることではなくて、価値が、事実とは異なる価値のままで、その基準が特定の事実と結びつく時である。そこで、次の解釈[23]が成り立つ。

6.自然主義的誤謬とは、「善いもの」という複合観念における単純観念「善い」以外の非倫理的属性Pを「善い」と定常的に結び付け、 Pを唯一の善いの基準であると考えてしまう誤謬である

この虚偽を暴露するためには、Pであっても善くはない反証例を挙げればよい。例えば「自然は善い」という自然主義的倫理学の命題においては、自然という善いものが持つ「正常な」という属性と「善い」という属性との間に結合が生じて、しばしば「正常な」⇒「善い」の結合は、「正常な」⇔「善い」にまで進展する。しかし後者はもちろん、前者も成り立たないことは、¬「正常な」∧「善い」(例えば、ソクラテスなどの“異常な”天才)を反証例として提示することによって暴露される[24]。

自然主義的ではない倫理学を批判するときも形式は同じである。例えば「最高善は永遠の実在である」と言う時、「超感性的」が「善い」の基準となっている。「超感性的」という点では「悪のイデア」も考えられるはずであり、これが反証例となるのだが、この種のイデアの存在を認めようとしなかった(初期の頃の)プラトンは、広い意味での「自然主義的」誤謬を犯していたわけである。

ここでムーアが批判していることはPを唯一の善の基準と決めつけることであって、Pを判断基準の一つとすることまでが誤謬であるとは言っていないことに注意しなければならない。以下の文章が示す通り、定義できないのは「善い」であって「善いもの」は「定義」できるのである。

もし私が“善い”だけでなく“善いもの”までが定義できないと考えているならば、私は倫理学の本を書かなかっただろう。というのも私の主たる目的は、善いものの定義を発見することを助けることなのだから。いま私が善いを定義できないということを強調しているのは、そうした方が“善いもの”の定義を求めるときに誤る危険が少なくなるであろうと考えるからに他ならない。[25]

「善い」の意味は、「内在的価値」といった価値語でしか定義できず、その定義はトートロジーにならざるを得ない。しかし、「善い」の判断基準は、価値ではない事実でなければならない。通常、定義と言えば、意味の規定であって、判断基準の規定ではない。「善いもの」を規定する命題は、総合判断なのだから、同語反復的な定義ではない。ムーアは、後者にまで「定義」という言葉を使ったため、多くの人を混乱させ、誤解を生むことになった。しかし、この引用からもわかるとおり、自然主義的誤謬とは、意味を定義する時に犯す誤謬ではなくて、基準を選定する時に犯す誤謬なのである。

ムーアは、「善いもの」の定義、すなわち「善い」の基準の選定を《直観》に拠るしかないと考えて、直観主義的倫理学を打ち立てようとする。このムーアの議論は意外である。というのも、彼の自然主義的誤謬批判は、自然主義のみならず直観主義をも批判するだけの潜在能力を持っているからである。ここで、「善い」という述語をGとすると、

(∃x)(Px ∧ ¬Gx)「善くないPが存在する」

という反証例は、

(∀x)(Px ⇔ Gx)「Pのみが善い」

という自然主義者の分析的命題のみならず、

(∀x)(Px ⇒ Gx)「Pはすべて善い」

という直観主義者の総合的命題をも否定するからである。一般的に言って、

(∃x)(Px ∧ ¬Gx)⇔ ¬(∀x)(Px ⇒ Gx)

である。反証例があるにもかかわらず、そのような P∧¬G は“真の”Pではないととして、「Pが唯一の善である」と主張することが自然主義的誤謬であるとするならば、「Pはすべて善い」と主張する誤りは直観主義的誤謬とでも名付けられよう。

もっともムーアは、自分の直観に自信があったようで、直観主義的誤謬を犯すことなく、《目的として善いもの》即ち「内在的価値 intrinsic value」が認識できると考えていた。そして、そのための方法として彼が考案したのが、「絶対的孤立の方法 method of absolute solution[26]」である。「[何が内在的価値を持つかという]この問いに関して正しい解決に到達するためには、何が絶対的孤立においてそれ自身で存在していても、私たちがその存在を善いと判断するであろうようなものであるかを考察する必要がある[27]」。

この方法は快楽主義批判に際して使用されるのだが、実は以前の直観主義的誤謬批判の時と同様に、

¬(∀x)(Px ⇒ Gx)

と論理的に等値な

(∃x)(Px ∧ ¬Gx)

が示されるだけなのである。ムーアは『ピレボス』(21A)を引用しつつ、次のように主張する。もしも快が唯一の善であるならば、快以外の何物も、例えば記憶も意識も知性もなくても善いはずなのだが、そうだとするならば、自分がかつて快を感じていたことも、今快を感じていることも、将来快を感じるであろうこともわからなくなり、かくして牡蠣のごとき生活を送らなければならないだろうというわけである[28]。

快と快の意識が同じではないことは確かだとしても、色の無い青色がないように、意識の無い快はありえないのではないのかとムーアの読者は反論したくなるであろう[29]。しかし一歩譲って、快楽主義者が唯一の善と見做すものが快の意識であると認めたとしても、具体的意識内容を欠いた抽象的な快の意識を絶対的に孤立させた場合、それが唯一善いものであるかどうかは極めて疑わしい[30]。私たちが「善い」と判断するとき、そこに常に快の意識が随伴しているからといって、快の意識が「善いもの」であるとか、況んや「善い」そのものであるなどとは言えないのである。

全ての事象を意識作用に還元する認識論的主観主義は、新実在論者ムーアが常に否定する立場であった。対象と作用の区別は『観念論論駁』に詳しい。ムーアによると、あらゆる観念論の根底には

「実在するとは知覚されることである」

(∀x)(ESSEx ⇒ PERCIPIx)

というバークリー以来の命題が横たわっているが、これを否定するのに

「知覚されていない実在物が存在する」

(∃x)(ESSEx ∧ ¬PERCIPIx)

という反証例を“考える”ことはできない。なぜなら「考える」ことも広義の「知覚する percipere」こと(つまり認識作用)である以上、その実在物は依然として「知覚されたもの percipi」であるからである。しかし両者は実在的に区別されえないにしても概念的には区別されうる。

例えば「青の知覚」は「青に対する知覚」であって、知覚自体は青くない。たとえ「青の知覚」と「青い知覚」が同じであっても、私たちはなお「認識の対象」と「対象の認識」を区別することができるのである[31]。同様に青色が好きな人の場合であるが、「青の快」は「青に対する快」であって、快自体は青くない。たとえ「青の快」と「青い快」が同じであっても、私たちはなお「快の対象」と「対象の快」を区別することができるのである。快楽主義者は快の対象から快の意識を孤立させることができなかったので、「善い」と「快の意識」を同一視したのである。

ムーアはこの経験的意識に当てはまることを超越論的意識についてまで当てはめようとする。ムーアによると、カントの理論哲学においては「正しい」を「一定の方法で認識されている」と同一視し、実践哲学においては「善い」を「一定の方法で意志されている」と同一視したが、この《コペルニクス的転回》も対象と作用の(ノエマとノエシスの)混同なのである。「Ich denke は、全ての私の表象に伴いえなければならない」をもじって言えば、「Ich will は、全ての私の格率に伴いえなければならない」という前提に立って、カントはあの形式的倫理学を打ち立てたのである。かくしてカントは、「善い」を「善き意志」=「定言命法」、すなわち「ある実在的で超感性的な権威によって命令されている」で定義する自然主義的誤謬を犯したというのである。

以上から明らかなように、「絶対的孤立の方法」は以前の反証例提示の方法と目的と形式は同じである。但し、反証例提示の方法では、混同されている非倫理的属性Pが特定の対象であったので、反証例を一つ提示すればそれで足りたのだが、全ての善の判断に随伴する作用がPである場合は、概念上これを孤立させて、その内在的価値を吟味する次善の方法が採られたわけである。この絶対的孤立の方法は、反証例提示の方法とは異なって、全ての自然主義的/直観主義的誤謬を暴露する包括的な方法なので、内在的価値をこの方法によって検証された価値として定義することができる。

ではいかなる内在的価値が絶対的孤立においてもなお多くの価値を保持しうるのだろうか。ムーアは明言していないがおそらく皆無であろう。彼自身は「人間間の交際の楽しみ」と「美的対象の享受」を内在的善と考えている[32]が、例えば後者などもそれを (1)対象に備わる美的性質 (2)これに感動しうる情緒性(3)対象が実在することの正しい信念という各構成要素に分解し、それらを単独で考察した場合、ほとんど価値がないことになってしまう[33]。最も価値がありそうな(1)の美的対象、例えば美しい絵画も、額・縁・画布・絵の具・油等々の部分に分解すれば、どれも価値がないことが判明する。(2)や(3)に至っては、もしその対象が醜いものならば、積極的に悪くさえある。

この事態に気が付いたムーアは、自分の立場を守るべく「有機的統一体の原理 principle of organic unities」なるものを提唱する。すなわち「全体の内在的価値は、その部分の価値の総計と同じでもなければ比例もしない[34]」。論敵の快楽主義を攻撃するときには全体を部分へと分解してその価値を貶めておきながら、自分の立場を説明する段階になると、部分には還元されえない全体の価値を云々する彼のやり方は一見いかにも卑怯に見える。しかしここで彼が否定しているのは自然主義的誤謬であって直観主義的誤謬ではないということを想起しなければならない。彼は、快が内在的価値の判断基準の一構成要素であることを認めるに吝かではないのであって、ただそれが唯一の内在的価値の判断基準を僭称することを批判しているだけなのである。

この[有機的統一体の原理を無視するという]誤謬は、もし全体の一部分が内在的価値を持たないならば、全体の価値は全て他の部分に存しなければならないと考えられるとき犯される。かくして、もし全ての価値ある全体が、たった一つの共通属性しか持っていないと見做されうるならば、この属性を所有しているからというだけで全体は価値があるに違いないと通常考えられてきた。そして当の共通属性は、それだけで考えられると、それだけで考えられたそのような全体の他の諸部分より大きい価値を持っていると思われるなら、その幻想は大いに強められる。しかし、私たちが当の属性を孤立して考察して、その属性を、それを部分とする全体と比較すれば、当の属性が持っている価値は、それだけで存在しているときそれの属する全体が持っている価値には遠く及ばないということがたやすく明らかになるだろう。[35]

ここから以前の自然主義的誤謬の6の解釈を、

7.自然主義的誤謬とは、有機的全体としての内在的価値を、全体を構成する特定の非倫理的な部分の価値に還元する誤謬である

と表現することができる。因みに、英語の“good”は、語源的には「結合する・統一する」を意味する“ghedh”に由来するので、この定義には語源的な正当性があると言えるかもしれない。当初、事実/価値という実証主義的な二分法によって提起されていた問題が、いまや、部分/全体というホーリスティックな二分法のもとで考え直される。ムーアが、定義の定義として、「馬とは四足・頭・心臓・肝臓 等々が一定の関係で並んでいるものであるというように複合物を部分に分解して、その配列を記述する実在的定義」を採用したのも、有機的統一体の原理で「善いもの」を定義しようとしたからだと考えられる。

もとより、ムーアは、全体と部分の関係をはっきりと捉えなかったために、実証主義者を満足させるような価値理論を作り得なかった。ムーアによれば、内在的価値の全体を構成する部分は、それ自体無価値であるどころか積極的に悪くさえあることもある[36]。部分の価値の合計が全体の価値ではないし、全体としての価値の根拠をどの部分にも求めることはできない。

このように価値を全体が持つ創発的特性(emergent property)として特徴付けることによって、彼は不可知論に陥ってしまったのではないか。部分を事実、全体を価値に置き替えたとき、部分に対する全体の独立性のテーゼは、実は事実から価値が導けないことの婉曲な表現であることがわかるであろう。ムーアの規範倫理学が不可知論に終わった原因は、しばしばそう考えられているように、彼のメタ倫理学的な問題設定にあるのではなくて、彼の価値概念の実体主義的・絶対主義的性格にある。ここに、ムーアのメタ倫理学ならびにそれに基づく倫理学を乗り越えるヒントがある。

3. 実体主義から関係主義へ

ムーアによると「ある種の価値が“内在的”であるということは、あるものがそれを所有するかどうか、そしてどの程度それがそれを所有するかという問いが、当のものの内在的本性にのみ依存するということを意味することに他ならない[37]」。内在的価値は、超時間空間的不変性と超個体的普遍性を持って内在的本性に依存する。この内在的価値の概念規定から、彼が実体的な内在的価値の絶対的妥当性を信じていたと考えることができるであろう。ムーアによれば、関係概念としての価値は“外在的”な手段としての価値に過ぎない。すなわち、内在的価値とは「性質(character)であって、関係的属性(relational property)ではない[38]」。

しかしその反面ムーアは「善い」「美しい」などの述語が第一性質ではないことはもちろん「黄色い」のような第二性質とも存在性格を異にした述語であることをも了解していた。「黄色さと美しさは、両方ともそれを所有しているものの内在的本性にのみ依存する述語であるが、黄色さがそれ自身内在的述語であるのに対して、美しさの方はそうではない[39]」。では価値のこの特殊な存在性格とは何か。

ムーアによれば、価値とは部分に還元されない全体であった。この全体とは部分と部分の関係であると言えないか。次のように考えてみよう。

[テーゼ1]価値とは事象に独立自存する実体はなく、主体(但し経験的な主体)と客体との関係である。

この実体概念と関係概念の対比は、カッシーラーのそれである。価値とは、主体と客体を包括する欲求という(疑似)志向性における、心的契機と物的契機の関数値である。世界-内-存在する主体が客体に対して関係を持つ(sich verhalten)ということは、主体が客体に対して態度を採る(sich verhalten)ということである。主体との関係を絶たれた《絶-対 ab-solute》的孤立における客体は、理論的客観的に観察される「対-象 Gegen-stand=主体に対して立つもの」として価値を失う。もちろんここで言っている《関係》は、レアールな《人と物との関係》であって、イデアールな《人と人との関係》ではない。経験的な主体と客体との関係は、超越論的反省において概念的に述定されなければならない。

そこで次に「よい(善い+良い)」の意味(基準ではない!)を次のように定義しよう。

[テーゼ2]「よい」とは、私たち実践主体が持つ目的に対する手段/形態の有用性である。

私たちは、ムーアの「目的として内在的に善い」と「手段として外在的に良い」の区別を撤廃し、「¬にとって/としてよい」で統一することができる。私たちは以前、(1)「~にとってよい」と (2)「~としてよい」を区別したが、両者は(1)目標的目的-実現手段、(2)理念的目的-実現形態の関係を表す概念であって、ムーアの区別とは異なる。このテーゼ2から、直観主義的誤謬を、ある価値が目的との関係を離れて無制約的に妥当すると考えられた時に犯される誤謬と定義することができる。この誤謬が犯されたとき、PがGと結合して、あたかもGはPという「内在的本性にのみ依存する」かの如く思念されてしまうのである。

この私たちの目的論のテーゼに対して、はたして目的は手段を正当化しうるのかと疑問を持つ向きもあろう。しかしそれは、目的の概念を狭く採ることによって生じる。例えばある革命家が、革命の目的のためには手段を選ばないと豪語したとする。ところが彼は、革命の目的は人民の福祉であり、これを犠牲にしてまでも革命を起こすことは目的と手段の転倒であることに気が付いて、もっと穏健な手段を選ぼうとするようになるかもしれない。その場合確かに革命という目的が全ての手段を正当化するわけではないが、正当化しないことを正当化しているのはより高次の目的であることに注意しなければならない。ムーア自身 「“正しい”[手段として良い]は“善い結果の原因”以外の何物をも意味しないし、意味しえず、したがって“有用な”と 同一である[40]」と言って、「目的は決して手段を正当化しないものだ the end will never justify the means」という常識を否定している。

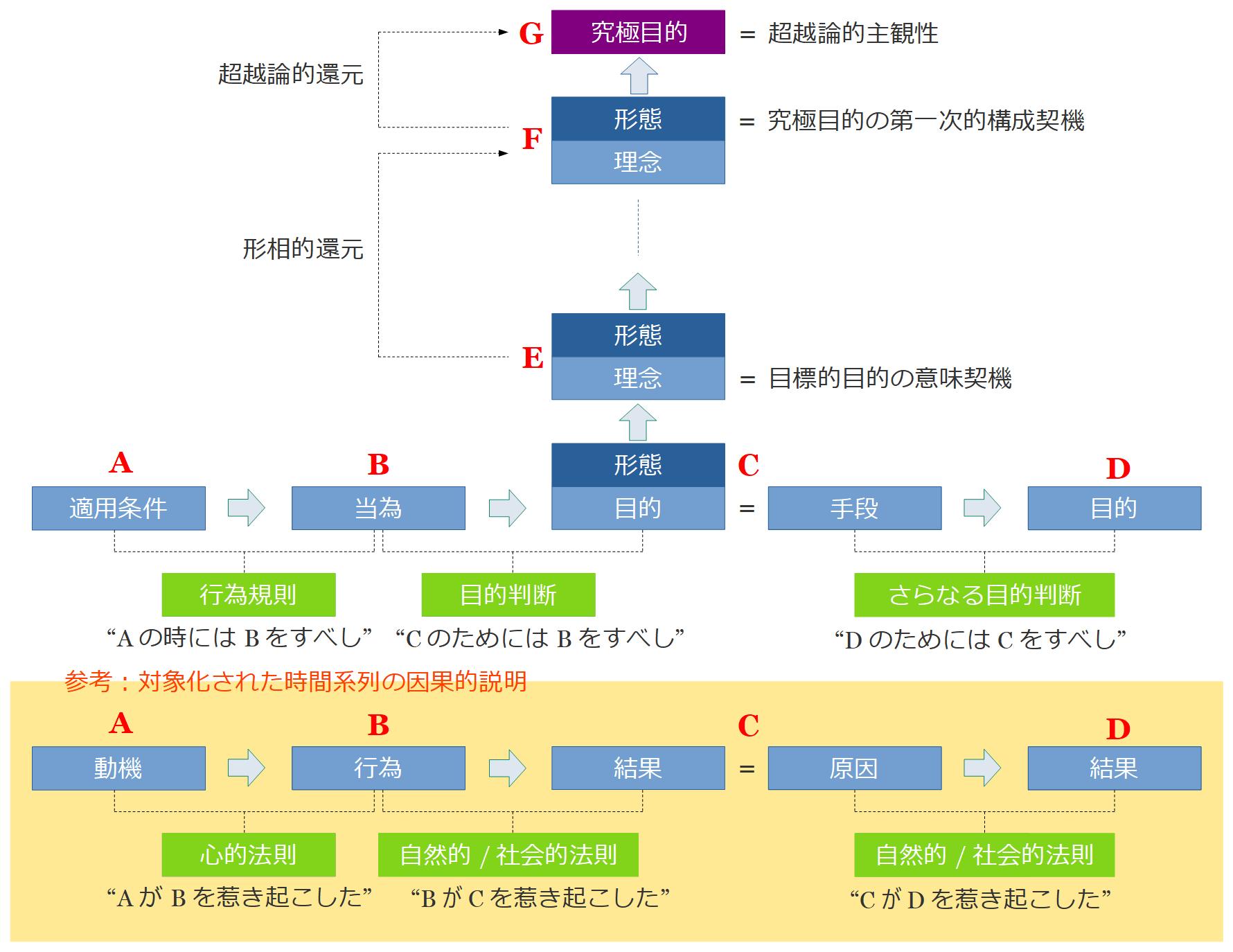

要するに《悪しき目的》の反価値性は、それを手段/形態とするより高次の目的に対する不適合性なのである。目的ー手段/形態の系列を上昇して行けば、究極目的に到達するであろうが、この究極目的(最高諸目的の体系的実現の形式=超越論的主観性)自体は善でも悪でもない。ちょうど物体の総体に重さがないように価値の総体には価値がないのである。以下の図は、『現象学的に根拠を問う』で目的論的還元の図として掲げたものであるが、これをもう一度見られたい。

G(“ghedh”の頭文字でもある)は空虚な統一性であって内容を持たない。内容を持った理念的目的のうちで最も抽象的な(最高の)目的はFである。Fは究極目的Gの(1)一つの(2)実現形態である。(1)は自然主義的誤謬に陥らないための、(2)は直観主義的誤謬に陥らないための要件である。すなわち究極目的の実現形態は(1)F以外にも他にありうるし、(2)他の諸目的との関係で、Fの実現にそれ自体において(per se)にではないが、 per accidens には)価値がない場合もありうるのである。

ではFの内容はどのようにして決めるのだろうか。この問いに対しては次のように答えたい。

[テーゼ3]目的から手段/形態を選ぶ前に、手段/形態から目的の内容を確定しなければならない。

ムーアは具体的な手段/形態の価値を捨象して、いきなり「目的として善いもの」を捜そうとしたために直観主義、ひいては不可知論に陥った[41]。私たちはこれに対して現存する全ての価値を出発点にしつつ、その根拠を一なるものへと収斂させ、そこから現存の行為規範・制度を正当化/修正する。そしてそれが『現象学的に根拠を問う』で私が提唱した目的論的還元・構成・破壊であったわけである。

4. 参照情報

- ↑本稿の初出は、永井俊哉「現代英米倫理学の批判的検討(上) ― 超越論的目的論の立場から ―」『一橋研究』通巻99号 41-64頁(一橋研究編集委員会 1993年4月30日)である。その後、加筆を行って、1997年に電子書籍の一部としてウェブ上で公開し、2020年に、さらに改変して、単独の記事として独立させたのが本稿である。

- ↑Moore, George Edward. Principia Ethica. 1903. Cambridge University Press. p. Ⅶ.

- ↑Moore, George Edward. Principia Ethica. 1903. Cambridge University Press. p. 5.

- ↑Moore, George Edward. Principia Ethica. 1903. Cambridge University Press. p. 6.

- ↑Moore, George Edward. Principia Ethica. 1903. Cambridge University Press. p. 6.

- ↑Moore, George Edward. Principia Ethica. 1903. Cambridge University Press. p. 6.

- ↑Moore, George Edward. Principia Ethica. 1903. Cambridge University Press. p. 8.

- ↑Moore, George Edward. Principia Ethica. 1903. Cambridge University Press. p. 7.

- ↑Ewing, A.C. Ethics. 1953. Free Press. p. 79.

- ↑Moore, George Edward. Principia Ethica. 1903. Cambridge University Press. p. 9.

- ↑Moore, George Edward. Principia Ethica. 1903. Cambridge University Press. p. 7.

- ↑Moore, George Edward. Principia Ethica. 1903. Cambridge University Press. §.13.

- ↑Lewy, Casimir. “G. E. Moore on the Naturalistic Fallacy”. 1970. in G. E. Moore: Essays in Retrospect. Allen & Unwin. Humanities Press. ed. A. Ambrose and M. Lazerowitz.

- ↑Moore, George Edward. Principia Ethica. 1903. Cambridge University Press. p. 16.

- ↑Moore, George Edward. Principia Ethica. 1903. Cambridge University Press. p. 7.

- ↑Broad, C. D. “Certain Features in Moore’s Ethical Doctrines". in The Philosophy of G. E. Moore. 1942. Cambridge University Press. ed. p. A.Schilpp. pp.57-67.

- ↑Moore, George Edward. Principia Ethica. 1903. Cambridge University Press. p. 13.

- ↑Moore, George Edward. Principia Ethica. 1903. Cambridge University Press. p. 14.

- ↑Frankena, William K. “The Naturalistic Fallacy". 1970. Readings in Ethical Theory, 2nd ed. Appleton-Century-Crofts. ed. William K Frankena, W.Sellars and J.Hospers. p. 56. 日本のものでは、岩崎武雄『現代英米の倫理学』(勁草書房 1963年)62頁などがそうである。

- ↑所謂《ヒュームの法則》をヒューム自身が本当に主張していた かどうかは疑問である。彼は、《is》から《ought》を導出することができないとは明言していない。D. Hume;A Treatise of Human Nature,p.469.

- ↑Moore, George Edward. Principia Ethica. 1903. Cambridge University Press. p. 114.

- ↑Albert, Hans. “Ethik und Meta-Ethik. Das Dilemma der analytischen Moralphilosophie, in Der Werturteilsstreit" in Traktat Über Kritische Vernunft 1968. Mohr. ed. E. Topitsch. p. 482-483.

- ↑Moore, George Edward. Principia Ethica. 1903. Cambridge University Press. p. 10.

- ↑Moore, George Edward. Principia Ethica. 1903. Cambridge University Press. §.27.

- ↑Moore, George Edward. Principia Ethica. 1903. Cambridge University Press. p. 8f.

- ↑Moore, George Edward. Principia Ethica. 1903. Cambridge University Press. p. 188.

- ↑Moore, George Edward. Principia Ethica. 1903. Cambridge University Press. p. 187.

- ↑Moore, George Edward. Principia Ethica. 1903. Cambridge University Press. p. 88f.

- ↑Duncan-Jones, A. “Intrinsic Value:Some Comments on the work of G. E. Moore" in G. E. Moore Essays in Retrospect. 1970. Allen & Unwin; Humanities Press. ed. A. Ambrose and M. Lazerowitz. p. 315-8.

- ↑Moore, George Edward. Principia Ethica. 1903. Cambridge University Press. p. 91.

- ↑Moore, George Edward. “The Refutation of Idealism" in Philosophical Studies. 1922. Routledge & Kegan Paul, 26.

- ↑Moore, George Edward. Principia Ethica. 1903. Cambridge University Press. p. 188.

- ↑Moore, George Edward. Principia Ethica. 1903. Cambridge University Press. p. 199.

- ↑Moore, George Edward. Principia Ethica. 1903. Cambridge University Press. p. 184.

- ↑Moore, George Edward. Principia Ethica. 1903. Cambridge University Press. p. 187f.

- ↑Moore, George Edward. Principia Ethica. 1903. Cambridge University Press. §§.129-133.

- ↑Moore George Edward. “The Conception of Intrinsic Value" in Philosophical Studies. 1922. Routledge & Kegan Paul. p. 260.

- ↑Moore, George Edward. “Is Goodness a Quality?" in Philosophical Papers. 1959. George Allen & Unwin. Kindle Edition: 2014. Routledge. p. 97.

- ↑Moore George Edward. “The Conception of Intrinsic Value" in Philosophical Studies. 1922. Routledge & Kegan Paul. p. 272.

- ↑Moore, George Edward. Principia Ethica. 1903. Cambridge University Press. Kindle Edition: 2016. p. 147.

- ↑Kaulbach, Friedrich. Ethik und Metaethik,Darstellung und Kritik metaethischer Argumente. 1974. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. p. 79f or p. 82f.

ディスカッション

コメント一覧

永井先生:

「2.自然主義的誤謬の諸解釈」の「の三つがあり、彼が問題にしているのはCの意味での定義である。」はC→3の誤記だと思われます。

ご指摘ありがとうございます。list-style-type: upper-alpha; が機能するように、CSSの設定を修正しました。