ルーマンのシステム理論の問題点

今日社会システム論を論じる上で、ニクラス・ルーマンは避けて通ることはできない。このページでは、主著『社会システム論』を中心に、ルーマンのシステム論を検討しつつ、妥当性と規範についての問題を提起する。その際、ルーマンがシステム論的な術語で《複雑性》と名付ける不確定性をどう理解し、またシステムがそれをどのように確定化するかが問題となる。[1]

1. システムと環境の差異を複雑性で定義する

まずシステムとは何か、その概念規定から始めなければならないが、この概念と紛らわしい構造概念との区別から始めることにしよう。構造とは、諸要素が一定の関係で結び付けられているところの秩序であり、他方「システムは限界を持っている。これがシステム概念を構造概念から区別する[2]」。限界がシステムと環境を区別すると同時に、システムと構造とを区別する。

とはいえ、システムと環境は相互置換的な同じ概念ではない。例えば、我々心的システムは我々の外部たる環境を認識することができることから明らかなように、「システムと環境の差異はシステムの内部で反復[3]」されるが、環境の内部でその差異が反復されるわけではないから、両者の関係は非対称的である。

環境は、システムによって、そしてシステムとの相関においてのみ、その統一性を得る。環境は環境のほうで、越えることのできる限界(Grenze)によってではなく、開かれた地平(Horizont)によって限界付けられる。それゆえ環境自体はシステムではない。[4]

もちろん、あるシステムが他のシステムに対して環境になるということはありうる。しかし「ひとは、あるシステムの環境とこのシステムの環境における諸システムを区別しなければならない[5]」のである。

諸要素が一定の関係で結び付けられてある可能的構造/事態が形成される[6]が、その数を複雑性と呼ぶ。「あるシステムにおいて、またはそのシステムの環境としてのあるシステムにとって合成されなければならない要素の数の増大に伴って、要素間の関係付けがもはやそれ以上は不可能となる限界にひとはただちに突き当る[7]」。かくして有限なシステムは複数の可能的諸事態の中から選択をしなければならないが、この選択をルーマンは複雑性の縮減と呼ぶ。

ここで我々は首をかしげざるをえない。確かに要素間の関係の数は、要素の数nに対して(重複を許してr個並べるとすると)nrであり、要素の数の無限な増大に伴って法外に膨大な天文学的数字になる。我々は、このような複雑な世界を単純化しなければ、つまり一定の解釈を行わなければどうにも行為することはできないだろう。そこで重要で関係のある事態が選ばれなければならない。だが我々にもっとシリアスに選択を強いるのは、矛盾する関係にある選択肢(その数はたったの二つである!)ではないのだろうか。同一主語に対する矛盾する二つの述語のうち一つを選ばなければならないのは、数量的技術的理由によるのではなくて、論理的理由による。ルーマンがこの点を見逃しているのは、彼が初めから妥当性(超越論的主体性)の問題を放棄しているからだと思う。

今の問題提起が本稿の主題であるルーマン批判に係わってくるのだが、もう少しルーマンの祖述を続けることにしよう。

《組織化された複雑性》はシステムが形成されることによって成立しうる。なぜなら《組織化された複雑性》とは要素間の選択されるべき諸関係の複雑性以外の何物でもないからである。[8]

それゆえ複雑性とは選択の強制であり、《他のようでもありうる auch anders möglich sein》不確定性・偶因性・リスクである[9]。諸事態(諸選択肢)A1,A2,… AnのうちA1を選ぶとき、A1を選んでA2,…Anという他の可能性を排除することがシステムの機能で、排除された他の可能性が選ばれうるという可能的事態がそのシステムの環境である。

このように《環境》概念はあくまでも選択機能によって理解しなければならないのであって、空間的な内/外の区別に基づけられてはならない。

空間の限界という分かり易いイメージは、それが限界を越えて点対点の相関を示唆するかぎりで、想像力を誤りに導く。家屋の途切れる所で庭が始まるというわけである。この場合、限界はその時々の確定されたものとして表象される。他の事象との近さもしくは遠さの関係を秩序付けている。これに対して意味の限界は、空間の限界もまた意味の限界をもちろん象徴できるが、複雑性の落差を秩序付ける。意味の限界はシステムと環境を異なる複雑性の可能性領域として切り離す。[10]

我々は「環境」なる語で以って身体とその外部などを連想しがちである。しかし身体的な内部と外部、または自己と非自己も、遺伝子情報に基づく免疫システム[11]の選択機能による区別なのである。

選択されなかった事態としての環境、すなわち「反対の意味は、ただ潜在的に共与されたもの・不在に現前するものとしてのみあるにすぎない[12]」。これに対して選択された事態は意味として顕在化する、というよりも、顕在性/潜在性の差異の生成・選択すること自体が意味だと言ったほうが真実に近い。現象学が教えるように、体験は、その直接的顕在性とは別に、潜在的な未規定性の地平において自己を越えて他の可能性を指示している。この体験の指示過剰としての複雑性を縮減する形式、主語である体験に述語を帰属させること、それ《とは als》異なるあるものをそれと同じもの《として als》措定することの形式が意味である。選択された可能性は、顕在性とは他であるがゆえに《他でありうる》という可能性であり、したがって他でありうる可能性の選択自体が《他のようにも選択しうる》という可能性である。そしてここから生じるパラドックスは、可能性を減らす機能である選択が、まさに減らすことによって減らすという可能性を増やしていること、即ち複雑性の縮減は同時に複雑性の増大であるということである。

ハーバマスなどは、システムを生活世界に対立する社会システムとして捉え、個人の意識や生をシステムとは考えていないようだが、それではシステムの概念が狭くなり過ぎる。社会だけでなく、個人の意識も、そしてこれは意味システムとは言い難いが、物質や有機体だってシステム(物理学の用語では系)である。

意味を構成するシステムには社会システムと同様に心的システムも含まれる。心的システム(誰のであろうとも!)は、それが体験と行為の意味的連関の統一体として同定されるかぎり、意味を構成するシステムである。[13]

ただし二つのシステムの関係はは階層的に理解されなければならない。つまり心的システムが複雑性を縮減することによって増大させる複雑性を社会システムが縮減するのである。

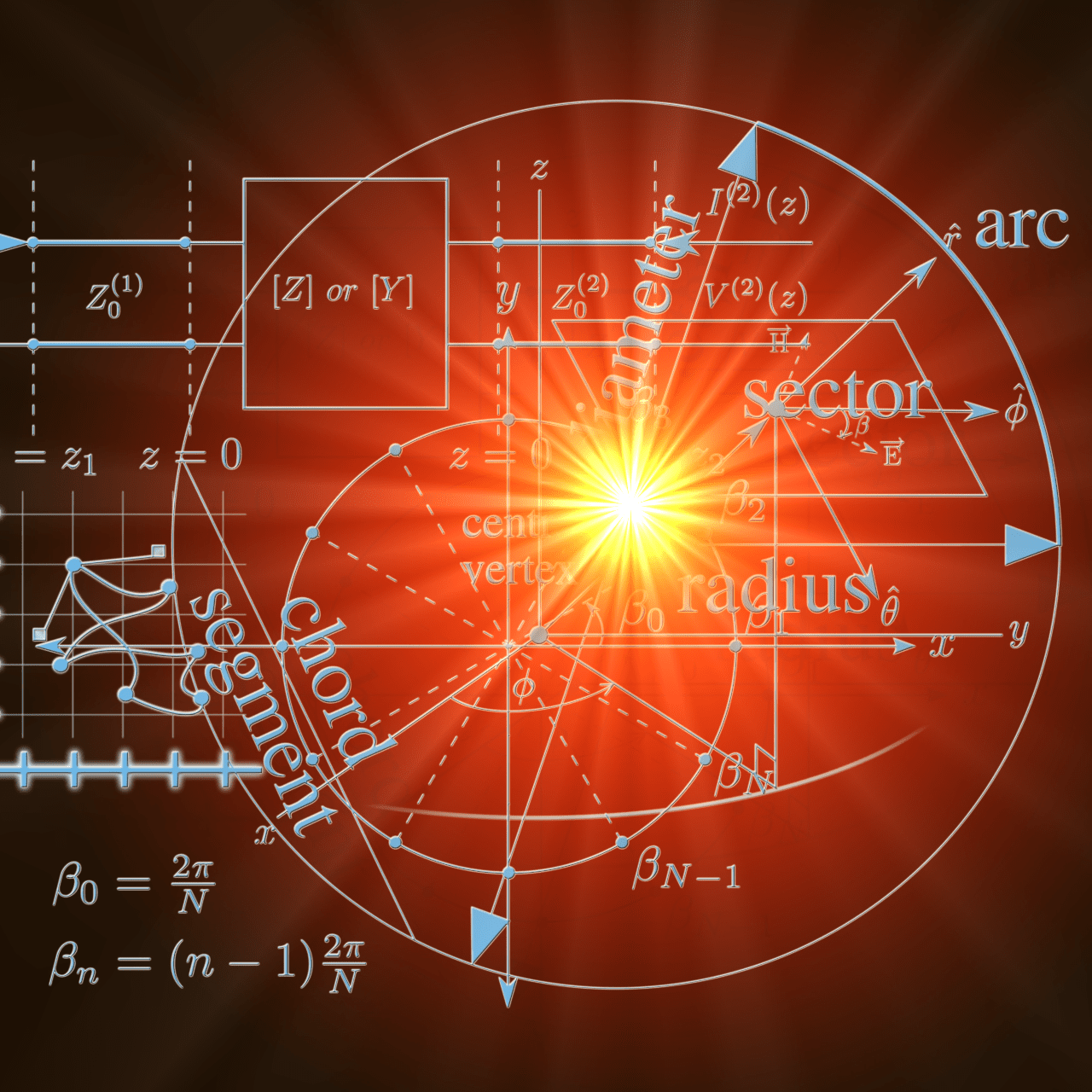

社会システムについては後で論じることにして、まず心的システムのレヴェルから意味と選択の関係を考えてみよう。意味という「体験処理の形式 die Form der Erlebnisverarbeitung[14]」は、人間のシステムの場合、心的システムであれ社会システムであれ、典型的には言語を通して行われる。言語システムもまた選択機能に尽きている。我々は文字を並べて単語を作り、単語を並べて文を作る。英語の文を作る時、アルファベット26文字に空白1を加えた27の可能性(引用符等他の記号については考えないことにする)の中から一つを選んでいることになる。つまりn文字分の文を作った時、形式的には 27n-1 の他の可能性を排除しているわけだ。さて複雑性の度合いは、エントロピーで、即ちS=KlogeWというように対数で表現される(Wは可能な数の総計。なお情報理論では定数Kは1で、底は2である)。ウェーバーの法則によると、動物の感覚は刺激の大きさそのものよりもその対数を感じるのだが、複雑性の感覚についても同じことが言えるわけである。n文字分の文のエントロピーは、単純に計算すれば、nlog227≒4.7n ビットであるが、実際にはもっと小さい。アルファベットは同じ確率で使われるわけではなくて、e,t,aは使用頻度が高いし、z,q,jのそれは低い。qの後には必ずuが続くという規則もある。単語を並べる時も同様である。

情報エントロピーのビット単位は、しかし熱力学的エントロピーに約10-16のボルツマン定数をかけなければ釣り合いが取れないほど小さい。例えば(これは表現とその指示対象とのギャップの例解ではないのだが)、1ミクロン角の計算機の記憶素子には100万ビットの情報量が 記憶されるのに対して、それが持つ熱力学的エントロピーは100億ビットにもなるというありさまである。ここで “情報=内的主観/物質=外的客観" なる二分法を持ち出すつもりはないが、情報システムが環境に対して大きな複雑性の落差を持っていることは銘記すべきことである。このことは平たく言えば、情報(言語)は、その指示対象を常に大幅に単純化して《represent 代表=表象》しているということである。

代表象するためには単純化しなければならないことは、次のような地図のパラドックスで理解されえる。言うまでもなく有用な地図とは、現実の地理を精確に描写している地図でなければならない。しかしもし有用さ=精確さの極限を求めて行くならば、理想的な地図とは現実の地理そのものであり、地図はかえって不要ということになってしまう。地図=情報は、現実と同じであると同時に同じであってはならない。

シュレーディンガーが指摘したように、生命はエントロピー増大則に逆らってネゲントロピーを食べて自らの有機体的秩序を維持している。人間そして人間の社会という自己組織システムは、さらに情報というネゲントロピーを食べて生きている。システム/環境間の複雑性の落差を 帰結しているのは、このエントロピーを縮小するシステムの選択機能である。システムとはエントロピーの増大によるエントロピーの縮減以外の何物でもない。システムを《要素をまとめる総体性》という実体概念からではなく、《複雑性の縮減》という機能概念から定義するルーマンの試みは十分共感できる。

しかるに日本のシステム論者河本英夫氏は、複雑性の落差でシステムと環境を区別するルーマンに対して懐疑的である。河本氏は次のようにルーマンを批判する。

システムの作動によって、複雑性が縮限[ママ]されるかどうかは、作動の結果の問題であって、複雑性の縮限という機能がシステムの作動をあらかじめ方向付けたりはしない。

システムは産出的作動をつうじて、自己の境界を形成する。だが構成素の選択によってシステムが複雑性を増大させてしまうことはいくらでもある。心的システムの作動において、分裂性の妄想が形成される場合、常人には見えないような人物が見えたり、恒常的な呼びかけの声が聞こえたりする。心的システムはそのような構成素を産出するよう作動し続けており、そのことによって環境の複雑性は増大し、自己自身の複雑性も増大する。また社会システムに人為的な壁(ベルリンの壁)を導入すれば、環境の複雑性は増大し、システムそのものの複雑性も増大する。このことを一般的に言い直せば、多様な可能な選択肢の中から一つの選択をすることが、次の選択肢を大幅に増大させてしまうことがいくらでもあるのである。

複雑性の縮限は、確率的頻度の高いシステムの作動の全般的な特徴ではあるが、システムの作動の原理ではない。オートポイエーシス・システムは反復的作動の継続を原理とするのであり、それによって初めて自己と環境を区分する。それ故オートポイエーシスは、構造に対して機能を優先するシステム論ではなく、静止した関係に対して動き続けること、つまり作動を優先したシステム論であることが分かる。[15]

河本氏は、複雑性の縮減が新たな複雑性を増大させることがルーマンの主張の一つであることを理解しないのであろうか。そもそもシステムに複雑性の縮減よりさらに根源的な作動なるものがあるのだろうか。河本氏のシステム論は、ドゥルーズの影響を受けた「第三世代」を自称するオートポイエーシス論である。「オートポイエーシスは、構造に対して機能を優先するシステム論ではなく、静止した関係に対して動き続けること、つまり作動を優先したシステム論である[16]」。だが複雑性の縮減は選択することであり、それ自体作動(operation)である。それ にしても静止的に対する「ダイナミックな」とか「生き生きした」など、読者の共感を得やすい、しかし内容空虚なキャッチフレーズは、河本氏がつとに嫌悪感を示す「思想のアイドル用語[17]」ではないだろうか。

「多様な可能な選択肢の中から一つの選択をすることが、次の選択肢を大幅に増大させてしまう」例として河本氏が挙げる二つの例を考えてみよう。

一つは「分裂性の妄想が形成される場合、常人には見えないような人物が見えたり、恒常的な呼びかけの声が聞こえたりする」場合であるが、これは確かに複雑性の増大である。だから河本氏の認識とは反対に、「システムは産出的作動をつうじて、自己の境界を形成する」とは言えない。むしろ心的システムは崩壊に向かっているのだ。いうまでもなく、分裂症などの精神病の患者がいなければ、常人は常人とは言えない。したがって常人が、異常例を通して自らの正常性を認識するとき、それは複雑性の増大による複雑性の縮減である。

もう一つの例は、ベルリンの壁であるが、これは複雑性の増大なき複雑性の縮減である。もしベルリン市民が、二つの政治体制を選択肢として与えられ、そのうちのどちらかを一つを選ぶなら、それは複雑性の増大による複雑性の縮減である。もちろん、ドイツ連邦共和国とドイツ民主共和国の二つが、ドイツ統一の候補となることを選択し、相互に闘争するならば、これは複雑性の増大であり、ドイツ連邦共和国が選択されれば、それは複雑性の縮減であり、選択することは選択することが選択されることであるという事態の一例でもある。

2. 選択することは選択することが選択されることである

選択することは選択することが選択されることであるということを例を使って説明しよう。来春卒業を控えた大学生A君が、就職先として、N証券かD証券かあるいはY証券か … と迷っている場面を考えてみよう。Aが証券会社 N,D,Y … の中からNを選べるかどうかは、Nが採用候補の学生A,B, C… の中からAを選べるかどうかにかかっている。選択しうるという ことは、その選択することが選択されうるということである。Aにとって B,C … は、共に入社しうる場合、必ずしもライバルではないが、もし競争率が激しいのなら、彼等の本来は相互に無関心 gleichgültig な《差異性 Verschiedenheit》の関係は《対立 Gegensatz》の関係へ、さらにAとBのうち一人しか採用できない時には《矛盾 Widerspruch》の関係にまで先鋭化する。

ルーマンは、複雑性の増大を、このように複数の可能的機能の競合対立としてではなく、機能分化による共存としてしかみなさない。このことは、選択の妥当性を問題化しない先ほど指摘したルーマンのモノローギッシュな傾向に一致する。彼は「社会システムは拒否のコミュニケーションを通して矛盾を産出する[18]」と述べるに留まり、不確定性即ち《他のようでありうる》ことをシステム間の闘争として理解していないように思われる。

ルーマン自身は、当の闘争(選択の選択)というプロブレマーティクをパーソンズにならってダブル・コンティンジェンシー(doppelte Kontingenz)の問題として取り上げる。ダブル・コンティンジェンシーの問題とは、「自我が自分の行為を他我に依存して選び、同時に他我は自分の行為を自我に依存して選ばなければならないとき、社会秩序は一般にいかにして可能であるか[19]」という問題である。但しこの問題は心的システムと社会システムの関係(Interpenetration)ではなくて、心的システム(自我)と心的システム(他我)との関係(Interaktion)に関するものある。そして、フッサールの場合と同様、社会化(Sozialisation)は「心的システムとそれによって制御される 人間の身体の振舞とを相互浸透[コミュニケーション]を通して形成する過程[20]」として特徴付けられる。逆に言えば、「コミュニケーションがなければ、社会システムもありえない[21]」。

情報のコミュニケーションとは、自我の情報・身体的伝達・他我の理解という三つの選択の総合である[22]が、自我がどのように情報を選択してどのように伝達するか、その選択が、それを他我がどのように理解し、どのように(例えばあいずちを打つなどして)その理解を自我に伝達するかにかかっており、同じことが他我についても言えるとき、二重の偶発性の関係があることになる。この自我と他我の行為/体験の相互の不確定性を縮減する 第三者が、コミュニケーション・メディアである。真理も権力もコミュニケーション・メディアである。

さて真理の本質は根拠であり、選択には選択の理由付けが求められる。ところがどのような理由を付けるか自体がすでに選択である。いやむしろ選択とその理由は不可分であり、違う理由で選択することは違った選択をすることである。どのような理由でどのように選択するかがそのシステムの性質を決め・個体化する。「N証券会社は超一流企業で、自分には難しすぎる」という理由で他の選択肢を選ぶ大学生もいれば、「N証券は我国最大の証券会社であり、自分の能力を最大限発揮できるに違いない」とN証券を選択する大学生もいることであろう。N会社が一流企業であることを理由に選択が行われた結果、N会社は実際に一流企業として存続するとするならば、そこにはシステム再生産の循環があることになる。

同じN証券を選択する場合でも、理由が「自分は経済学部出身だから」である場合と「人事課のメンバーが自分と同じ大学の出身だから」である場合とでは違った選択である。人事課のほうも、求職者の能力や情熱や個性で決めることもあれば、出身大学で決めることもあろう。もし同じ出身大学という点で、求人者と求職者の選択が一致を見たとするならば、それは《縁者びいき》という発展途上国での完全に合理化されえない官僚制の内部でよく見かける腐敗と同種の公私混同であって、この腐敗によって当のシステムが他のシステムとの熾烈な競争という環境において没落するならば、それは誤った選択(学生)を誤って選択すること(企業)が、誤っているがゆえにもはや選択されえない(淘汰される)ということを意味しているのである。このように真理は、誤謬の自然淘汰を通して自己顕示する不確定的な権力秩序へと委ねられているのであり、根拠を求める愛知(哲学)の運動は、権力の前に没落する(zugrunde gehen 根拠へと至る)。

3. 機能システム論から超越論的システム論へ

超越論的システム論は、権力秩序の選択機能を自己関係的に自己反照しなければならない。「反-照 Re-flexion」はもちろん後ろへと立ち戻ることを含意しているのだが、「反照性の“後ろへと”関係付けることは、ここでは厳密な意味で関係付ける自我への関係付けではなくて、他ではあるが等しいものへの関係付けである[23]」。不確定性とは、《他のようでもありうる》ことであるから、《不確定性の超越論的反照》は自己指示的であると同時に他者指示的である。超越論的哲学とは、主体としての Subjekt が主語(基体)としての Subjekt からそれとは異質な述語(現象=客象 Objekt)へと超越することを通して客体 Objekt から超越することであった。主体は現象から端的に超越してしまうわけではない。主体は超越しようとすることによって誤謬を犯し、その有限性を顕にする。即ち意識主体は超越することによって超越できなくなるのだが、また超越できないがゆえに超越しようとする。この超越可能性と超越不可能性の可能性の自己反照が超越論的意識である。

ところがルーマンは、次のように言っている。

私が現実に体験するものへの超越論的反照は、究極的に確実な明証への道としてではなく、全ての明証を問題化する方法的技術として明らかになる。今や最も未規定的な複雑性の問題として現象する世界の存在の明証をすらもである。 … これでもって超越論的反照は、システム論とりわけ社会学に対して仕事を成すのであるが、システム論には及ばないし、問題提起による以外にはシステム論を“基礎付ける”ことはできない。[24]

超越論的意識を超越的意識と誤解するルーマンは、まさにそのことによって自らのシステム論を超越的にしてしまっているのである。

この主題と密接に関係するのが《オートポイエーシス Autopoiesis》の問題である。我々は自己再生産と聞くとまず有機体の生殖や新陳代謝を思い浮かべるが、意味のシステムにおける「再生産とは、生産されたものからの生産を専ら意味する[25]」。社会システムは、行為のシステムではなくて行為の予期のシステムであり、予期はまさに過去にそのように予期が満たされたがゆえにそう予期されるのであり、その予期が満たされることによって新たな予期とその実現が再生産されて行くのである。例えば国会が、国会が唯一の立法機関であることを明記した法律を立法する時、それは立法権のオートポイエーシスである。このように社会システムは己の縮減機能の存立根拠を自己言及的に自らの内に持つ。そして社会システムの環境たる諸個人にとっては、真理はあらかじめ縮減されたものとして体験されるだけなのである。つまり観察し・観察される《自己》は意識ではなくて、社会システムなのである。

主観性・意識の現存・意識が根底に横たわっていることは、社会システムの自己言及としてではなく、社会システムの環境として統握される。[26]

ルーマンは「システムの自己記述は、システムをその環境[個人]との差異として統握しなければならないだろう[27]」と言うが、では個人の意識には自己観察性がないのかと言えばそうではない。というのも、そもそも「個人性とは、この[心的システムの]自己言及的再生産の円環的閉鎖性以外のなにものでもありえない[28]」のだから。

この閉鎖性は、( … )反照の中で意識が自己-自身を-前提することとして現れる。意識は、自己自身が何であるかを知ることを通して初めて[自己自身を知るものとしての]自己自身が何であるかを知る。[29]

意識するということが意識の存在である。意識がこのように自己について意識することが自己意識の存在であり、そして自己意識がこのように自己意識について自己意識することが自己意識の自己反照(自己言及・自己指示・自己観察)である。

個人[自己指示]は世界を見るために世界から離れる。私は、この超越論的主観の世界外在的位置を、経験的主観が機能的諸サブシステムのシステムに対して取る新しい位置の象徴として解釈する。超越論的主観は諸サブシステムの特定の一つに属するわけではなく、それらの相互依存性に依存している。[30]

伝統的な反省哲学はここで自己反省する超越論的意識を定立してきたのであるが、「経験的/超越論的という致命的な差異はまさに意識の自己再生産の単一性[統一性]を破壊しているのだ[31]」。経験的な意識は経験的な意識のもとに留まるべきであり、経験的=不確定的な心的システムは己の持つ不確定性・《他の様でありうること》を自己反照するべきである。意識システムが他でありうること、このことが他の意識システムが存在することなのである。

閉じたシステムはただ開かれたシステムとしてのみ可能である。自己指示[Selbstreferenz]は他者指示[Fremdreferenz]と 結びついて初めて立ち現れる。[32]

意識システムが真理を(体験ではなくて)構成しつつも、究極的妥当性に関しては、(社会システムのではなくて)システム間の不確定的権力関係に委ねられていること、このことの自己反照=他者反照が超越論的システム論であることになる。

4. 参照情報

- 永井俊哉.『システム論序説』Kindle Edition (2015/05/07).

- ニクラス・ルーマン『社会システム 上』勁草書房 (2020/1/1).

- ニクラス・ルーマン『社会システム 下』勁草書房 (2020/1/1).

- 河本英夫. 『オートポイエーシス―第三世代システム』青土社 (1995/7/1).

- ↑本稿の初出は、永井俊哉 “超越論的システム論の可能性"『哲学の探求』(第20号. 85-94頁. 全国若手哲学研究者ゼミナール. 1992年12月1日)である。その後、大幅に改訂して、『システム論序説』の第二章第一節になったが、それを再びブログ用の記事にしたのがこのページである。

- ↑Luhmann, Niklas. Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. 1984. Suhrkamp. p.52.

- ↑Luhmann, Niklas. Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. 1984. Suhrkamp. p.22.

- ↑Luhmann, Niklas. Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. 1984. Suhrkamp. p.36. システムと環境の差異がシステムの内部で反復されないならば、システムも環境も存在せず、限界は地平として意識される。「おのれを外部へと置き移す可能性は、同時に限界の意識と、さらにはひとがその中で生きる秩序をシステムとして表象する可能性を呼び起こす。システムは、自分の限界の外部の選択肢の概念を通してのみ体験の全主題となりうる。さもなくばシステムは体験地平にとどまる」(Luhmann, Niklas. Funktionen und Folgen formaler Organisation. 1964. Duncker & Humblot. p. 41)。なおルーマンの限界(Grenze)と地平(Horizont)の区別は、カントの Grenze/Schranke の区別に対応する。

- ↑Luhmann, Niklas. Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. 1984. Suhrkamp. p. 36-37.

- ↑ルーマンはここでアトミスティックな主張をしているわけではない。実際、ルーマンは、「いかなるシステムも、他のシステムを分析的に分解して、そこにおいて認識が究極の手掛りと認識の客観との確実な一致を見出すことができる究極的な要素(実体)に辿り着くことはできない」(Luhmann, Niklas. Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. 1984. Suhrkamp. p. 61)とか「社会的生活においては、(これ以上分析できない自体という意味で)絶対的に単純なものは存在しない」(Luhmann, Niklas. Soziologische Aufklärung Bd. 2. Aufsäze zur Theorie der Gesellschaft. 1975. VS Verlag für Sozialwissenschaften. p. 21)と言っている。。要素と要素から構成される事態の区別は相対的なものであり、したがって我々は、ある種のルーマン研究者のように「複雑的」と「複合的」とを区別しない。

- ↑Luhmann, Niklas. Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. 1984. Suhrkamp. p. 46.

- ↑Luhmann, Niklas. Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. 1984. Suhrkamp. p. 46.

- ↑Luhmann, Niklas. Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. 1984. Suhrkamp. p. 47.

- ↑Luhmann, Niklas, and Jürgen Habermas. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie ― Was leistet die Systemforschung?. 1971. Suhrkamp. p.72-73.

- ↑Luhmann, Niklas. Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. 1984. Suhrkamp. p.509-510. ルーマンによれば、社会システムにおいて免疫システムとして役立つのは法システムである。法は可能的衝突を先取りして作られる。

- ↑Luhmann, Niklas. Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. 1984. Suhrkamp. p.204.

- ↑Luhmann, Niklas, and Jürgen Habermas. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie ― Was leistet die Systemforschung?. 1971. Suhrkamp. p.29.

- ↑Luhmann, Niklas, and Jürgen Habermas. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie ― Was leistet die Systemforschung?. 1971. Suhrkamp. p.31.

- ↑河本英夫. 『オートポイエーシス―第三世代システム』 1995. 青土社. pp. 227-228.

- ↑河本英夫. 『オートポイエーシス―第三世代システム』 1995. 青土社. p. 228.

- ↑河本英夫. 『オートポイエーシス―第三世代システム』 1995. 青土社. p. 22.

- ↑Luhmann, Niklas. Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. 1984. Suhrkamp. p. 497.

- ↑Luhmann, Niklas. Soziologische Aufklärung Bd. 3. Soziales System, Gesellschaft, Organisation. 1981. VS Verlag für Sozialwissenschaften. p. 13.

- ↑Luhmann, Niklas. Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. 1984. Suhrkamp. p. 326.

- ↑Luhmann, Niklas. Essays on Self Reference. 1990. Columbia University Press. p.88.

- ↑Luhmann, Niklas. Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. 1984. Suhrkamp. p. 203.

- ↑Luhmann, Niklas. Soziologische Aufklärung Bd.1. Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme. 1970. VS Verlag für Sozialwissenschaften. p. 99.

- ↑Luhmann, Niklas. Soziologische Aufklärung Bd.1. Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme. 1970. VS Verlag für Sozialwissenschaften. p. 78.

- ↑Luhmann, Niklas. Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. 1984. Suhrkamp. p. 233.

- ↑Luhmann, Niklas. Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. 1984. Suhrkamp. p. 234.

- ↑Luhmann, Niklas. Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. 1984. Suhrkamp. p. 235.

- ↑Luhmann, Niklas. Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. 1984. Suhrkamp. p. 235.

- ↑Luhmann, Niklas. Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. 1984. Suhrkamp. p. 357

- ↑Luhmann, Niklas. Essays on Self Reference. 1990. Columbia University Press. p. 113.

- ↑Luhmann, Niklas. Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. 1984. Suhrkamp. p. 357.

- ↑Luhmann, Niklas. Die Wirtschaft der Gesellschaft. 1988. Suhrkamp. p. 15.

ディスカッション

コメント一覧

永井様はルーマンの社会システム理論をどのようにお考えですか?彼の社会システム理論の視座というものが、社会を見る上でかなり妥当な見方だとお考えなのですか?何故、ルーマンの理論なのですか?永井様がルーマンの理論を用いるからには、ある程度その理論に対して、なんらかの意見があると思っているのですが、よろしければ教えていただけないでしょうか?お忙しいところ、このような質問をして本当に申し訳ございません。ただ、私も今、ルーマンの社会システム理論を知りたいという思いが強いのですが、なかなか理解できず、結構苦しんでいます。これをもちいて研究というまでには、まだとうてい無理な状況です。でも、私がルーマンに興味をもったきっかけは、彼のシステム理論がオートポイエーシス概念(=自己準拠…と私は理解しているのですが、よいでしょうか?)が組み込まれているという点でしょうか。やはり、社会は人間の営みによって構成されるものだと思えば、生物学的視点を入れていく考え方は当然だと思うのですが…。このような視点は社会学のなかにおいてはルーマンの“専売特許”になるのでしょうか?

ルーマンは、今世界の研究者の間で最も興味をもたれている社会学者でしょう。ルーマン自身は、自然科学には興味がないらしく、彼のシステム論は脱生物学化されています。マツラーナとバレラは、生理学者だから、彼らのオートポイエーシス理論は生物学的ですけれどもね。ルーマンが、複雑性とエントロピーとの接点を見出さないとことには、私も物足りなさを感じています。また彼が、価値や規範の問題を扱わないというとことにも限界があると思います。それでも、ルーマンは、偉大な学者であることは確かです。

なんだか永井さんのお返事を読んでいて、私のルーマンの理解が的はずれだということを感じてしまいました。とんちんかんな意見と質問をしてしまいましたが、ご丁寧にお返事を下さり、ありがとうございました。