環境に適応するとはどういうことか

生物学や社会学でよく用いられる「環境に適応する」という表現は、システム論的に分析するならば、何を意味しているのか。たんに周りに合わせることが、環境に適応するということなのか。私は、そうではないと思う。

1. 環境とは何か

システムが複雑性を縮減する時、選び取られる可能性がそのシステムの構造であるのに対して、排除される他の可能性が、そのシステムの環境である。環境は、他のシステムの構造として実在する場合もあれば、可能性にとどまる場合もある。日常的には、環境という言葉は、物理的に周りを囲む空間のことを意味するが、こうした実在的環境だけでは、情報システムや社会システムを説明することができないので、可能的環境も環境概念の中に入れなければならない。

構造は、複雑性の落差によって環境から境界付けられる。もっとも、あるシステムにとって構造である部分と環境である部分が、他のシステムにとっては、それぞれ環境と構造に相当するということがある。例えば、冷たい水中に熱い鉄球を投げこんだとしよう。熱力学的には、水のほうが、鉄よりも温度が低いから、水は低エントロピーの構造で、鉄球はそれよりもエントロピーの高い環境ということになる。しかし鉄元素に着目すれば、水中には、鉄イオンは微量しか溶けておらず、鉄元素の存在確率は鉄球の方がはるかに高いので、鉄球は低エントロピーの構造で、水はそれよりもエントロピーの高い環境ということになる。だから、構造と環境の区別は、自己と他者の区別と同様に、相対的で反転可能である。

2. 適応とは何か

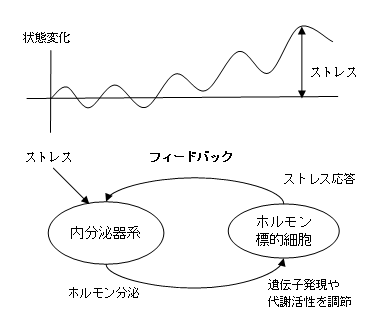

環境に適応するということは、システムが生き延びるためには、システムが、実在的環境と同一にならなければならないということだろうか。そうではない。システムが環境と平衡状態になるということは、システムの死を意味する。システムが生き延びるためには、構造と環境の間にある複雑性の落差を解消するのではなくて、維持しなければならない。環境に適応するために変えなければならないのは手段であって、目的は自己同一である。

例えば、私たちは、環境の気温が上がると、汗をかき、気化熱を奪うことで体温の上昇を阻止する。気温が下がると、震えることで熱を出し、鳥肌を立てることで汗腺の発汗機能を抑制し、体温の下降を阻止する。もし何もしなければ、体温は環境の温度に左右され、体温の不確定性が増大する。この不確定性を縮減し、体温を一定に保つことで、身体というシステムは環境との複雑性の落差を維持する。

このように、変わらないためには変わらなければならないというのが環境適応の本質である。もしどう変わってもかまわないのなら、環境に適応する必要はなく、環境の変化に身を委ねればよいということになる。そのとき、水に溶ける氷のように、構造と環境の差異は消滅し、システムは死ぬ。

3. 独立かそれとも従属か

次のように反論する人がいるかもしれない。

独裁者が上司になるという環境の変化の場合、イエスマンとなり、上司との複雑性の落差を解消することで、環境の変化に対応しなければならない。上司の命令とは他のように複雑性を縮減するならば、粛清されてしまうから、かえって生き延びることができないではないか。

この問いに対して、こう答えることができる。もし、その組織から逃げることができず、イエスマンになるしか他がないのなら、その人は、初めから独立したシステムとしては死んでいるということになる。組織に埋没している人は、独立したシステムとしては死んでいるが、組織という拡大身体の一部としてなら、生きている。その人は、組織が、環境に適応して生き延びることができるかどうかという形で、独立した個人と同じ問題に直面する。

ディスカッション

コメント一覧

本文を読んで感じたこと:

もし、手段を変える能力が低い人はどうすれば良いのでしょう。「自然界のように淘汰されれば良い」という単純な話にしてはならないでしょうから難しいと思います。

(心理学において)人間は習慣の動物であるから、大人になってから社会に関わる今のシステムには疑問を感じます。子供のときから社会に関わることが出来る社会システムにすることが必要なのではないかと思いました。

引用文「環境に適応する為に変えばければならないのは手段であって、目的は自己同一である」

その手段を変える為にも、小さい頃からの積み重ねが必要であると考えます。主知の通り、子供や学生社会と、大人の社会は違います。学生時代優秀だった人物が仕事社会でうまくいかない例は、実際よくある話です。「コミュニケーション力」という手段を、小さい頃から学び、習慣にすることが、遠回りでありそうで、実は適応への近道ではないかと思っています。大人になってから手段を学ぼうとしてもそれは難しいと私自身は感じています。

私は、「地平の中間性構造」でこう書きました。

つまり、コミュニケーションをするということは、他者(環境)と同一化しつつ差異化するということです。