ロボットがヒューマノイドである必要はあるのか

2005年3月25日、愛知万博が開幕した。海外のメディアが注目しているのは、テーマである環境への取り組みではなく、日本の技術の粋を集めたヒューマノイド・ロボットである。開幕式では、トヨタ、ソニー、ホンダが開発したロボットたちによる歌と踊りの競演が披露された。はたして、日本が得意とするヒューマノイド・ロボットの製造は、21世紀の主要産業となりうるのだろうか。[1]

1. 盛り上がるヒューマノイド・ブーム

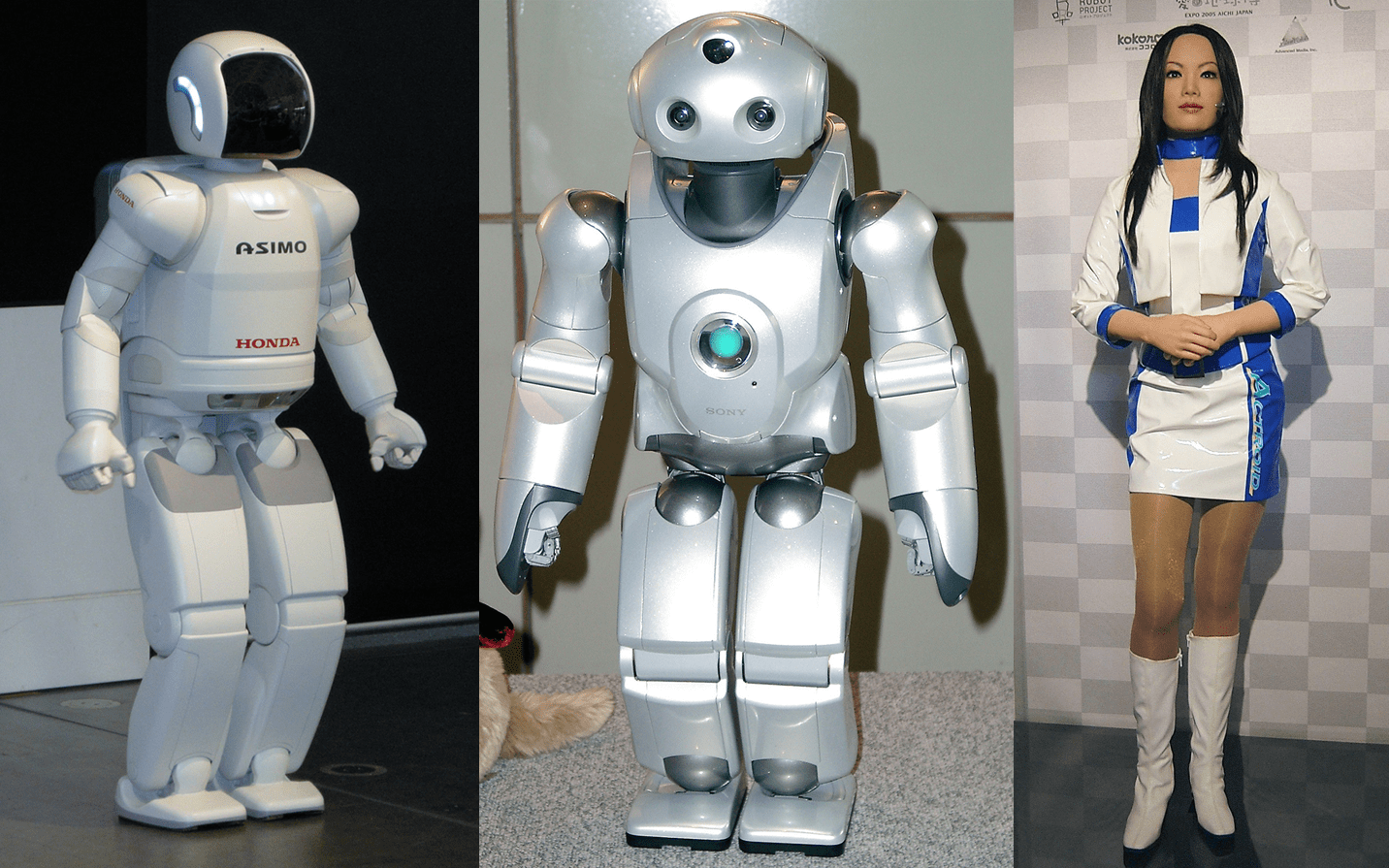

産業用ロボットとは異なり、人間を模範として、それに近づくことを目標に設計されたロボットをヒューマノイド・ロボットという。2000年11月20日にホンダが開発したヒューマノイド・ロボット・ASIMOは、滑らかな二足歩行を披露し、翌日ソニーが開発した人間版AIBOであるSDR-3Xは、パラパラを踊って見せた

その後も各社は競って様々なヒューマノイド・ロボットを作った。愛知万博の実質的なホストであるトヨタは、開幕1年前に、人間の肺を模した機構を持ち、口で空気を吸ったりはいたりしてトランペットを演奏するロボットを開発した。

もっとも2005年3月の愛知万博で人々の注目を集めたのは、外見が人間そっくりで、人間らしい滑らかな動きをする接客ロボット「アクトロイド」だった。ココロが製作し、アドバンスト・メディアが音声認識と音声合成を担当し、人工知能に基づく音声対話機能を持つ。長久手会場では、日本語、中国語、韓国語、英語の四カ国語で会話が出来る案内役として四機が稼動した。

この他、日立製作所が、2005年3月15日に、マイクなしで人間と対話して行動ができるサポートロボット「EMIEW(エミュー)」を発表した。

声だけではなく、動作によるコミュニケーションも行える。6つの自由度をもつ腕と物をつかみながら運ぶことのできる手があるため、動作も自然だ。人間の動きをモーションキャプチャーで計測し、動作データとして活用することで表情豊かなボディコミュニケーションを実現している。[3]

翌日には、NECが、コミュニケーション能力を強化したパーソナルロボット「PaPeRo 2005」を発表した。このロボットは、漫才やコントができるのだそうだ[4]。

それにしても、このような、限りなく人間に近づいていくヒューマノイド・ロボットに、商業的な需要があるのだろうか。私が、そう心配するのは、現在のヒューマノイド・ブームが、かつての人工知能ブームとそっくりだからである。

2. 人工知能ブームの教訓

1980年代に人工知能(AI)ブームがコンピュータ業界を席巻したことがあった。まるで人間のように、自ら考える「第5世代コンピュータ」を作ろうというわけだ。通産省は、1983年から新世代コンピュータ技術開発機構を設立し、540億円の予算を出して、コンピュータの知能化を推し進めようとした。このプロジェクトは、アカデミックな成果をある程度もたらしたものの、商品化という点では失敗に終わった。

このプロジェクトが失敗したのは、考えてみれば当たり前のことである。コンピューターは人間の知的作業を補助するための道具であって、人間と同じように思考するコンピュータに商業的需要があるはずがない。日本が愚かなプロジェクトに時間と金を費やしている間に、コンピュータの主導権は、アメリカに奪われてしまった。

この失敗にも懲りずに、子供の頃見た「鉄腕アトム」や「鉄人28号」の夢を追って、エンジニアたちや役人たちは、あいかわらず、「人間のような機械」を作ることにこだわっている。現在、経済産業省は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)という独立行政法人に交付金を支給し、「次世代ロボット実用化プロジェクト」の一環としてヒューマノイド・ロボットの開発を推進している。しかし、この国家プロジェクトも、かつての第五世代コンピュータのプロジェクトと同じ運命をたどるのではないだろうか。

3. 人間とは異なるロボットを作れ

ホンダが開発したASIMOは、日本科学未来館のロボットコーナーの解説員となった。だが、日本科学未来館がASIMOを採用したのは、そのアトラクション効果に期待したからであって、人件費を削除するためではない。愛知万博の案内ロボット、アクトロイドも同様である。

ヒューマノイド・ロボットはまだまだ高額である。大量生産すれば、一台あたりのコストが下がると思うかもしれないが、大量生産すればするほど、希少性、つまり集客力がなくなる。ちょうど、ペーパーフラワーには自然の花ほどのありがたみがないように、ロボットには人間ほどのありがたみがないようになるであろう。たんに人件費を削減するだけなら、会場に自動音声案内機を設置すればよい。ヒューマノイド・ロボットは、もし本当に普及するなら、人間の解説員ほどのありがたみはなく、自動音声案内ほど安くはないという中途半端な代物になってしまう。

経済産業省が、ヒューマノイド・ロボットの開発を推進するのは、エンタテインメントのためのロボットは、あくまでも過渡的段階での商品モデルであって、量産による低価格化が実現されれば、人間の代替として、安価な労働を提供してくれる実用的商品となると考えているからである。しかし、もし効率性と経済性を重視するならば、人間に代わって道具を使うロボットを作るのではなくて、道具そのものをロボットにするべきだ。例えば、介護ベッドで働くヒューマノイド・ロボットを作るよりも、介護ベッドそのものをロボットにした方が、合理的である。そして、それが産業用ロボットを開発してきたエンジニアたちの基本的な考えである。

2001年にニューヨークで起きた、世界貿易センター崩壊事件の際、瓦礫の下敷きになった人々の探索を行ったレスキュー・ロボットは、ヒューマノイド・ロボットではなくて、戦車のようなキャタピラー型ロボットだった。人間とは全く違った形をしているからこそ、レスキュー・ロボットは、人間が入れないような狭い隙間に入っていくことができた。

『旧約聖書』によると、神は、自らに似せて人間を造った[5]。ニーチェ以降、私たち人間は、神を殺して、自ら神になろうとした。そしてさらに、自らに似せてロボットを造ろうとしている。しかし残念ながら、私たち人間は神のような完全な存在者ではない。私たちは、完全な存在者ではないからこそ、その不完全性を少しでも補おうとして道具を作っている。人間を完全な模範とみなし、ロボットをそれに一歩でも近づけることが技術の進歩だと考えることは、道具の本質に対する誤解に基づいている。道具を開発する意義は、人間と同じ種類の不完全さを増やすことではなく、その不完全性を補って減らすところにあるのだから、いかに人間と同じロボットを作るかではなくて、いかに人間とは異なるロボットを作るかということこそ、ロボット開発の目標でなければならない。

4. 追記(2011-14年)

以下の投稿は、システム論フォーラムの「ヒューマノイド・ロボットの開発はビジネスとして成功するか」からの転載です。

2011年3月に起きた福島第一原子力発電所事故は、日本が誇るヒューマノイド・ロボットが活躍する絶好の機会と思った人がいたようだ。実際、放射能汚染により人間が近付けない事故現場にアシモを投入するべきだという意見が、アシモの開発元である本田技研工業に寄せられた。

これに対して、本田技研工業は、以下のように回答している。

ASIMOの被災地派遣 (date) 03/17/2011 (media) 本田技研工業 さんが書きました:

ASIMOの被災地派遣に関するご要望を多数頂いております。貴重なご意見ありがとうございます。ASIMOは、将来、人の役に立つべく開発をして参りましたが、残念ながら現状では、ご要望をいただいた様なことができる技術には至っておりません。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

事故直後の現場にロボットを派遣して、成果を上げたのは、米国のアイロボット社(本社マサチューセッツ州)であった。この出来事は、ヒューマノイド・ロボット開発の目覚しい進展とマスコミの好意的な報道のおかげで「日本は世界一のロボット先進国」と思い込んでいた人たちを失望させることとなった。

ヒューマノイド・ロボットの開発がビジネスとして失敗すると私が予測してから9年近くが経つが、その予想は外れていないと思う。ビジネスとして成功しているのは、アイロボット社が開発した掃除用ロボット「ルンバ」のような非ヒューマノイド・ロボットである。アイロボット社のコリン・アングルが言うように、映画に出てくるようなロボットを作ろうとすることに経済的合理性はない。

“ロボットはカッコ良いだけでは成り立たない”、iRobot CEOコリン・アングル氏 (date) 2011年9月27日 (media) 家電 Watch さんが書きました:

iRobotは、3月に発生した東日本大震災による原発事故の事後処理にロボットを提供したことでも注目を集めた。これについてコリン・アングル氏は、「昔はロボットというと、夢のあるもの、かっこいいものというイメージが強かったが、私たちの目指すロボットはそうではない。人の役に立つもの、実用性があるものでなければいけない。今回の福島原発の事故ではそれを証明できたと思う」と語った。

他方で、本田もアシモを原発事故処理に対応できるように改造する計画を立てている。

原発事故処理用のアシモ開発へ ホンダ早期実用化目指す (date) 2011年8月12日 (media) 朝日新聞 さんが書きました:

ホンダの二足歩行ロボット「アシモ」が、東京電力福島第一原発の事故現場に投入される可能性が出てきた。ホンダは、人間に近い作業ができるアシモの技術を応用し、専用ロボットを開発。人が近づけない放射線量の高い場所で作業することを検討している。

活用が検討されている機能は、人のように滑らかに動く腕の技術。モーターで動く肩やひじ、手首の微妙な力加減を、コンピューターで調整できる。

ホンダは、アシモを原型として、腕の技術を生かした事故処理専用ロボットの製作をめざしている。現場は足場が悪く、転倒の危険もあるため、足回りは二足歩行ではなく、タイヤや、戦車のようなクローラー(無限軌道)を使うとみられる。

二足歩行を断念し、タイヤやクローラーを使うのであれば、もはやヒューマノイド・ロボットとは言えない。また、人間のように自分で考えるという機能にこだわる必要もない。原発事故処理用なら、遠隔操作で動くロボットで十分である。

「人のように滑らかに動く腕の技術」が活かされているのだから、ヒューマノイド・ロボットの開発は成果を生んでいるという人もいるだろうが、要素技術しか役に立たないのであるならば、最初からその開発にだけ投資すればよいのであって、全体として人間のように行動する汎用ロボットを作る必要はない。ヒューマノイド・ロボットには高級人形としての需要があるが、その市場規模は、投資に見合うほど大きなものではない。

日本では、ヒューマノイド・ロボットは、経済産業省系の独立行政法人、産業技術総合研究所が中心となって、産官学連携で開発している。経済産業省の産業政策には失敗例が多いが、経済産業省が、1998年度から5ヵ年計画で推進した「人間協調・共存型ロボットシステムの研究開発(Humanoid Robotics Project)」も、後世、失敗したプロジェクトの一例として評価されるのではないだろうか。

日本のロボット開発に対する批判は、私のような外野の野次馬だけでなく、内部の研究者からもなされている。かつてヒューマノイド・ロボットに応用できる技術を研究していた産業技術総合研究所の荒井裕彦主任研究員は、ロボット研究者の関心と産業界の需要との間に大きな乖離があることを指摘して、日本のロボット研究を批判している。

学術的ロボット研究の問題点について (date) 2003年2月 (author) 荒井裕彦 さんが書きました:

ロボット研究における産学の乖離は,単に大学・研究機関の研究者が応用研究に消極的ということだけではなく,研究者の製造業離れとも表裏一体をなしている.昨年の日本ロボット学会学術講演会においては,発表件数590件のうち製造業への応用を志向したものは多く見積もっても30件に満たない.研究者の非製造業分野への進出志向により,製造業における産業応用の研究には一種の空洞化が生じている.

一方,日本ロボット工業会統計でのロボット出荷額は年間4000~6500億円程度にのぼるが,そのうち非製造業向けのものは1割未満に過ぎない.すなわち製造業vs.非製造業で市場規模と研究投資の比率が完全に逆転している.市場が非常に狭いあるいは現存しない分野に研究者がひしめき合っている一方で,市場がある程度の規模を保っている分野に対しては研究者の関心がきわめて低い.研究投資のポートフォリオとして考えれば,ハイリスクのみに偏った,非常にアンバランスな状態である.

現在,以下に挙げるような説は,ロボット研究者の間で自明の事実であるかのように信じられ,ロボット研究の方向性に大きな影響を与えている.上記のような状況はこれらの説が研究者の常識と化したことによって生じたものと推測される.

A:製造業分野から極限作業・人間共存などの非製造業分野に進出することにより,ロボットの市場は飛躍的に拡大する.

B:産業用ロボットの製造業における応用は既に成熟した古い技術であり,新たな研究要素は少ない.しかしA,Bのいずれも,厳密な真偽の検証は不可能であり,あくまでも仮説あるいは期待にすぎない.

荒井は、製造業はロボットの応用分野として将来にわたり最も重要かつ有望であり、産業用ロボットの製造業における応用には、未開拓の研究要素が多く存在すると主張し、学界の常識を否定している。荒井は、これまでの研究を捨て、現在では製造業の現場の声に耳を傾けたロボット開発をしているという。

荒井は、日本のロボット研究は、非製造業分野での応用を目指しているから失敗したと考えているようだが、そうした批判は本質を見間違えている。アイロボット社が開発した掃除機ロボットのルンバが商業的に成功したことからもわかる通り、家庭向けロボットにも需要がある。全自動洗濯機や全自動食器洗い機だって、成功した家庭向けロボットとみることができる。

日本の研究者のロボット開発が商業的に成功しないのは、ヒューマノイド・ロボットに傾倒しすぎているからだ。ヒューマノイド・ロボットが、女中のように家の中で働くという未来はやってこない。私たちの将来の家は、家全体がロボットとなる、すなわち、室温や照明の調整、窓の開閉、施錠などをすべて自動で行うスマートハウスとなるであろう。

極限作業ロボット(原子力発電所・深海底・宇宙などの過酷な環境下で作業をするロボット)やレスキューロボット(地震や水害などの災害で被災した人間を救助するロボット)も同じで、人型や自律型であることにこだわらずに、現場のニーズにこたえて開発するなら、役に立つロボットを作ることは可能である。

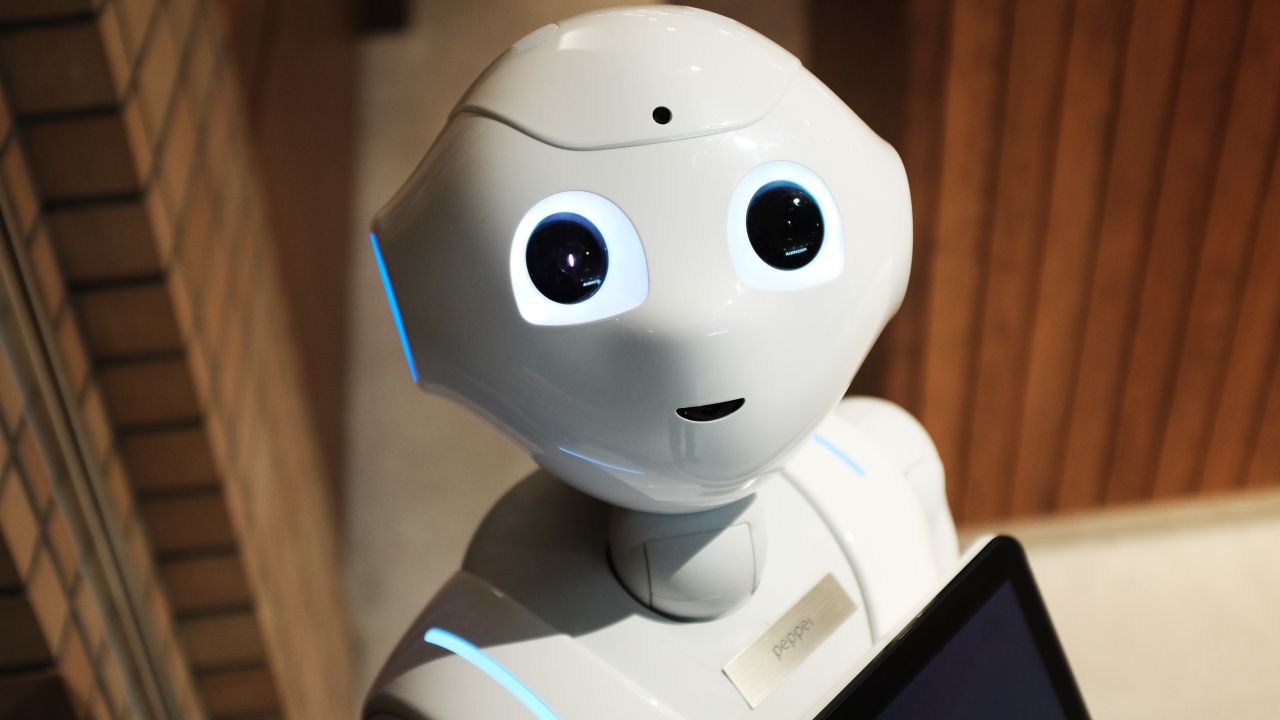

国際宇宙ステーション(ISS)に、2013年11月から半年にわたって滞在し、船長まで務めた若田光一宇宙飛行士が、本日、2014年5月14日に地上へ帰還した。若田は、電通、東京大学先端科学技術研究センター、ロボ・ガレージ、トヨタ自動車が、2013年8月以降宇宙航空研究開発機構の協力のもと推進したロボット宇宙飛行士“KIROBO”との対話実験“KIBO ROBOT PROJECT”に協力し、別れ際にも感動的な対話を行ったという[7]。

KIBO ROBOT PROJECT は、「単身化社会」でのコミュニケーションレスから発生する問題の緩和という使命をもってスタートしたというのだが、宇宙船内には複数の船員がおり、船員どうしのコミュニケーションは十分に行われているのだから、このようなロボットを開発して宇宙船に送り込む理由はない。電通がプロジェクトに加わっていることからもわかる通り、このプロジェクトは実用的な目的を達成するための実験というよりも、むしろショーとしての性格を強く帯びている。

2011年以後、日本は国際宇宙ステーション計画のために毎年400億円以上を運用費として支出している。巨額の支出を納税者に理解してもらおうとするためなのか、JAXA は宇宙飛行士と地上との交信イベントをしばしば開催し、マスコミに公開している。広報活動の一環だということは分かっているが、宇宙飛行士が船内で行う実験の様子を食い入るように見つめる子供たちの笑顔を映しながら、「子供たちの目は未来への夢と希望で輝いています」などといったナレーションを流す紋切り型のテレビ報道にはうんざりする。

国際宇宙ステーション計画は、2016年の運用終了までに総額で1500億米ドル以上要すると見積もられているが、はたしてそれだけの費用に見合った成果があったのか。1998年以来、国際宇宙ステーションで行われた実験が 3100 の研究を生み出したにすぎないのに対して、ハッブル宇宙望遠鏡は 11300 の研究を生み出した。『ネイチャー』や『サイエンス』などに掲載されるような重大発見があったわけでもないから、量だけでなく、質の面でも問題がある。

日本は、宇宙の無重量空間を「実験室」として使い、バイオテクノロジーや材料開発の研究を加速するという目標を掲げていたが、実用につながる成果はなかったという評価がなされている。日本人最初の搭乗者、毛利衛はニシキゴイを持ち込み、その挙動から宇宙酔いの仕組みを調べた。向井千秋は金魚、メダカ、イモリなどを宇宙で飼育し、それらの交尾、産卵、孵化に成功した。若田は、ユスリカの幼虫が乾燥状態から蘇生することを確認した。だがこうした実験は、その成果の評価を措くこととしても、有人宇宙飛行船でないとできない実験ではない。

有人宇宙飛行船ならではの成果としては、地上の百倍近い強度がある宇宙の放射線や無重力が、そこに長期滞在する人間の健康にどのような影響を与えるかを知るための手掛かりとなるデータが蓄積されたこと、宇宙酔いを防ぐ薬の開発や弱った骨や筋肉を地球帰還後に鍛え直す方法の研究が進んだことを挙げることができる。こうしたデータとノウハウの蓄積は、将来の火星有人探査に役立つと言う人もいる。しかし、そういう人は、なぜ火星探査を有人で行わなければならないのかということをさらに考えてみる必要がある。人間を火星に送らなくても、無人探査機がその役割を十分に果たしている。将来火星をテラフォーミングをして、人間を移住させるというのなら話は別だが、それは遠い未来のことであり、今から急いでそのための人体実験を行う必要はない。

かつてカール・セーガンが主張したように、科学的知見を得るという目的のためには、有人探査よりも無人探査の方が大きな成果を生む。有人探査の場合、宇宙飛行士の命を守るために装備が重厚長大となり、コスト・パーフォーマンスが低下するからだ。たんに宇宙についての知見を得たいだけなら、人間ではなくて、ロボットを宇宙に送り込むべきなのだ。それにもかかわらず、これまで有人宇宙飛行に力が入れられていたのは、科学的な理由からではなく、政治的な理由による。冷戦時代に覇権争いをした米国とソ連は、国家の威信をかけて有人宇宙飛行のプロジェクトの実現を競い合ったが、その科学的成果はわずかであった。

国際宇宙ステーション計画の米国における起源は、1980年代のレーガン大統領による「フリーダム計画」である。この計画は、西側諸国の結束力をソ連に対して誇示するという政治的な動機に基づいており、したがって、国際宇宙ステーションの科学技術的成果が乏しいのは、当然なのである。本来の動機からすれば、冷戦崩壊後、計画を中止するべきだったのだが、多くの公共事業がそうであるように、公的プロジェクトは、いったん動き出すと、自己目的的に継続されるようになり、官僚たちが後付けで出した理由によって正当化され、成果を生まないままだらだらと続けられる。

ロボットにさせるべき仕事を人間にさせる有人宇宙探査プロジェクトと人間にさせるべき仕事をロボットにさせるヒューマノイドロボットプロジェクトは、逆の関係にあるものの、「夢がある」だの「子供に未来の希望を抱かせる」だのといった理由から正当化されているという点で共通点を持つ。人間が宇宙を旅行したり、ロボットとの会話を楽しんだりといったことは、SF小説に登場する話であり、マスコミは、SFの世界が実現することを「夢がある」と絶賛するのだが、SF小説は所詮娯楽であり、実用的に意味があるわけではないことを認識するべきである。

米国は、国際宇宙ステーションの費用対効果があまりにも小さいので、民間企業に運営を委託することを検討している。たしかに、科学技術のための実験所としてではなくて、富裕層向けの宇宙旅行宿泊施設として活用するなら、採算は取れるかもしれない。今のところ、採算の取れる有人宇宙飛行事業は、宇宙旅行という娯楽産業だけである。同じことは、ヒューマノイドロボットにも言える。高機能人形という娯楽目的の用途でしか、売れそうにない。考えてみれば、エンターテインメントのSFを模範にしているのだから、エンターテインメントにしかならないのは当然のことなのである。日本政府は、有人宇宙飛行にもヒューマノイドロボット開発にも税金を投入しているが、エンターテインメントにしかならない物にこれ以上税金を使うべきではないだろう。

5. 参照情報

- 梶田秀司『ヒューマノイドロボット (改訂2版)』オーム社 (2020/10/21).

- 細田耕『柔らかヒューマノイド: ロボットが知能の謎を解き明かす DOJIN選書』化学同人 (2018/9/15).

- 中嶋秀朗『ロボット–それは人類の敵か、味方か――日本復活のカギを握る、ロボティクスのすべて』ダイヤモンド社; 1版 (2018/1/17)

- 中谷一郎『意志を持ちはじめるロボット ~人類が創りだす衝撃的な未来~ (ベスト新書)』ベストセラーズ (2016/9/8).

- 本田幸夫『ロボット革命 (祥伝社新書)』祥伝社 (2014/12/10).

- ↑本稿は、2002年にメルマガに掲載した文章「ヒューマノイド・ロボットは必要か」を愛知万博が開幕された2005年にアップデートしたものです(その後、2019年にも若干の修正をしました)。2002年の原文はリンク先を参照してください。

- ↑左の写真:Hatsukari715. “2005 3rd Honda ASIMO photographed in Honda Welcome Plaza Aoyama (Minato, Tokyo)." Licensed under CC-0. 中の写真:Dschen Reinecke. “Sony Qrio Robot at the RoboCup 2004." 右の写真:Gnsin. “Actroid-DER ." Licensed under CC-BY-SA.

- ↑エースラッシュ.「日立、人間と共存できるサポートロボット「EMIEW」を開発」CNET Japan. 2005年03月15日 17時34分.

- ↑エースラッシュ. 「NEC、コントや漫才ができるロボット「PaPeRo 2005」を開発」CNET Japan. 2005年03月15日 17時34分.

- ↑『聖書』創世記. 01:26.

- ↑“Honda ASIMO conducting an orchestra" by Vanillase. Licensed under CC-BY-SA.

- ↑KIBO ROBOT PROJECT. “若田宇宙飛行士との別れ" 2018/02/28.

ディスカッション

コメント一覧

人型ロボットをつくるのか、人型でないロボットを作るのかの判断は、未来に対するかなり重要な思想的な判断だと自分は思います。日本で人型ロボットをつくり、外国でそうでもないという事実は面白いですね。日本人は寂しがりやなのでしょうか? 自信がないのでしょうか? 話によると、人型ロボットは、ユーザーインターフェイスの機能だけの意義しかないそうです。

外国では、神は、被造物である人間に対して超越的です。だから、人間が神の位置を占める時、ロボットには道具的役割しか期待しません。しかし日本の神は超越的ではないので、人間とロボットの関係は、人間と神(あるいは異人)との関係と同様に、対等なものなのです。この現象は、日本人が召使いを家族の一員として扱ったのに対して、外国では奴隷を人間扱いしないことにも見て取れます。

人間にとっての未知は、世界・自己・絶対者であるという話をどこかで聞きました。人間は星や宇宙の行く末を知ろうとしていますが、それは商的利用や実用主義という視点からだけでは説明できません。世界の探求そのものが目的なのではないでしょうか。同様に、ロボット開発は人間自身への探求ということなのではないでしょうか。たしかに実現の順番は経済的な制約をうけるので、道具としてのロボット開発を優先するのは自然な流れだと思いますが、もともとの目指す先の「知の充足」を忘れては、人間そのものの問いを発する能力を放棄するものでしょう。副産物が目的ではないと思います。というわけで、ロボット開発のマイルストーンを定めるという意味であれば、同意いたしますが、最終目標ということであれば違和感をうけてしまいます。無論、何を充足することが人間にとって重要であるかという問いが先にあるべきではないかとは思います。

赤ん坊は親の顔を見て笑います。心理学的に顔の認知が優先される(かどうかはわかりませんが)とすれば、顔を持つ、人の身体性をもつ、身体性に根ざした認識と動作を持つということが、人間の本能に根ざす安心感につながっていると考えても、不思議ではありません。いま、社会の発展の上でコミュニケーションの空洞化が問題になっています。現代において人間はだれかに安心感を与える時間と能力を失ってしまいました。とすれば、それを補う存在を作り出すことを考えたとしても、ぜんぜん不思議ではないと思います。そのような目的のために人間のデザインを突き詰めることは、道具としても悪くない着想だと思います。効率よりも、安心を与えるデザインのための研究としてとらえるほうにこそ、ヒューマノイド・ロボットに実用的意味を与えられるのではないでしょうか。もちろん、デザインが先にあるだけでは意味がないので、こちらも優先順位の問題に帰着すると思いますが…。

大学の研究者の中には、「ヒューマノイド・ロボットを作るプロセスを通して、人間の仕組みがよくわかるようになった」と研究意義を語っている人がいます。人間が人間自身を知ることは重要なことですが、それは、ロボット開発やAI研究を通じてしか行えないことなのでしょうか。だいたい、なぜ営利企業がヒューマノイド・ロボットに多額の研究費を投じているのかわからなくなります。

ご指摘のように、ヒューマノイド・ロボットの最も有望な市場は、エンタテインメント市場でしょう。日本人は、少子化によって満たされなくなった欲望をペットで満たそうとします。ペットなら、人間と違って、気に入らなくなれば、いつでも捨てることができました。しかし、動物愛護運動の高まりで、それも難しくなりました。そこで、ロボットを飼おうということなのでしょう。でも、もしヒューマノイド・ロボットをいつでも捨てられる道具として扱うなら、心の通ったコミュニケーション効果は期待できないし、人間並みに扱うのなら、なぜ本物の人間を相手にしないのかということになるでしょう。

したがって、ヒューマノイド・ロボットの市場規模は、現在の模造品や玩具のそれと同じ程度ではないかと予想されます。

人間が他人を見て「その人は心を持っている」というのは主観的な判断であり、確かめたりすることはできません。「心を持っている」というのは単なる思い込みです。同様に、ロボットが人型であれば、「心を持っているかもしれない」と思い込みやすくなります。また、人型ロボットを作ろうとするのは、企業の宣伝があるためです。技術力の高さを見せてやろうと言うことです。リクルートにおいても効力を発揮できそうです。研究が進めば、性能の良い義手なんかもできるかもしれません。他の分野への応用が可能です。兵器としての研究も進んでいます。さらに、「ヒューマノイド保護団体」というものができたらどうするの?というのがすぐに頭に浮かぶ疑問です。アメリカとかだと設立されそうな気がしません?

ヒューマノイドロボットには、エンタテインメント以外の需要はありません。兵器が人間の形をしていなければならない理由は何もありません。義肢は、いくら技術が進んでも本物の四肢には及ばないので、ES細胞を用いた再生医療の方が有望です。

論点からそれるかもしれませんが、私のblogの拙文をもとに、世相に対する私の考えや感想を述べさせてください。

私のカミさんいわく、人々がペットロボットを可愛がるのは、

「いやしを与えてくれるからよ。それに糞の世話や散歩の面倒もないし。」

それに対して私は、

「そんなの絶対変だよ。いやしというものは、本物の動物や本物の植物と接して得られるものだよ。IT技術が人間の感性をおかしくしているんだよ。」

と笑って反論しました。

アトムは心を持つロボットでした。人間の気持ちの理解も共感もできて、笑ったり怒ったりすることができました。しかし私は、絶対的な自信を持って言いますけど、そういうロボットを作ることは、不可能です。いずれ、はっきり証明されます。

(「人間だって、高度なロボットだ」という人が意外に多くて、私はあちこちの議論サイトで、大論争を続けてきたのでした。)

私はロボットにいやしを求める現代人(日本人?)に、非常に精神の虚弱化と退廃を感じます。自分にとって、かわいくて、やさしくて、手間をかけさせないものが、いいのです。そういうものと一緒に、ストレスのない生活がしたいのです。

生身の人間や生身の動物は、自分に対して”やさしく”ない。一緒に生活することは、苦痛になることが少なくない。

ロボットに可愛さや優しさを求めたり、自分の言動に都合よく反応してくれることに満足したりするのは、私には不毛な自慰行為に思えます。

ロボットに人間の気持ちや感情が伝わることはありえないのです。

ヒューマノイド・ロボットは儲からない、というのは間違いだ。

高度な技術を用いた高性能なダッチワイフは間違いなく売れる。

また、単なるオナペットとしても売れるだろう。

二つ前のコメントで、「ヒューマノイドロボットには、エンタテインメント以外の需要はありません」と書きました。ダッチワイフはエンタテインメントでしょ。問題は、高級人形以上の需要があるかどうかです。

高級人形としての需要があればいいのではないのですか?

その点に関して、ダッチワイフという大きな需要があるではないか、ということを言っているのです。

社団法人日本ロボット工業会は、将来、ヒューマノイド・ロボットが医療・福祉・介護、災害防止・救助、アミューズメントなどの分野に進出し、その市場規模は、2010年には約3兆円、2025年には約8兆円にまで成長するだろうと予測しています。もしも進出可能な分野がアミューズメントだけならば、これだけ大きな市場を形成することはないでしょうし、開発者たちが考えているような、日本の新しい基幹産業の担い手にはならないでしょう。

ダッチワイフが、バーチャルな恋人へと進化し、限りなく人間に近づくと、ダッチワイフの販売が売春に近づくため、公序良俗を乱すとして、法的な取締りの対象となることも考えられます。性の商品化を肯定すると、性の価値が暴落するので、ロボットのコストが問題となります。売買春も合法化すると、料金がマッサージ・サービス並みに下落するそうです。バーチャルな恋人の場合も、《本物ほどの価値がなく、本物ほど安くもない》という問題を抱えることになるわけです。

何でもイイから、とりあえずセリオみたいなメイドロボット作って欲しい

ドジっ子機能はいらないからm9(`・ω・´)シャキーン

本来3次元の女なんか全く興味無いけど

メイドロボは別ヽ(゜∀゜)ノアヒャ

はじめまして

最近,人型ロボット論争が巻き起こってますが,おそらく私が読んでるブログ関係ではこれが大元なのでここからコメントさせていただきます.

人型ロボット,ヒューマノイド・ロボットには経済効果はないと考えているようだが,考えるうえで大きな問題があるように思う.

それは市場を現在のまま固定している点である.ヒューマノイド・ロボットによって生まれる,もしくは広がる市場のことを考えているようには思えない.たしかに必要だから開発するという技術・製品もある.だが市場を広げるような製品もあるだろう.

その完成度によるが,どんなに肉体的にきつい作業でも,長時間文句も言わず行える作業員がいれば,欲しいという企業はいくらでもある.どんなに技術が進歩しても,人間の手でないと難しいという作業はある.また,専用の機械を開発するのが採算に合わない作業もある.そんな作業にソフトウェアを交換するだけで対応できる汎用人型ロボットに需要ないだろうか?

以下は論文中の気になった点について反論

人工知能開発プロジェクトのくだり

“このプロジェクトが失敗したのは、考えてみれば当たり前のことである。コンピューターは人間の知的作業を補助するための道具であって、人間と同じように思考するコンピ>ュータに商業的需要があるはずがない。”

つまり,商業的需要がないプロジェクトは必ず失敗するといいたいのか?そうではないだろう.そのプロジェクトの結果が商業利用できなかっただけである.確かに失敗かもしれないが知能コンピュータに需要がないといいきれるものではない.

“道具を開発する意義は、人間と同じ種類の不完全さを増やすことではなく、その不完全性を補って減らすところにあるのだから、いかに人間と同じロボットを作るかではなくて、いかに人間とは異なるロボットを作るかということこそ、ロボット開発の目標でなければならない”

これは論理の飛躍だろう.「道具を開発する意義が人間の不完全性を補うところにあるのだから,その不完全性を補うロボットを開発するのが目標である.」というならわかる.しかし人間と異なるロボットを作れば,不完全性を補えるというのはつながらない.

この世には、本物の女には興味がなくて、バーチャルアイドルしか愛せない倒錯した人がいるそうです。同様に、本物の女には興味がなくて、ヒューマノイドの女しか愛せない人も出てくるかもしれません。そういう特殊な人には、ヒューマノイドは売れるでしょう。ヒューマノイドに高級人形としての需要があることは否定しません。

肉体労働であれ、頭脳労働であれ、仕事には《機械は得意で人間は苦手》という仕事と《機械は苦手で人間は得意》という仕事の二種類があります。発展途上国にいくらでも安い労働力があることを考えるならば、後者の仕事、「人間の手でないと難しいという作業」をさせるロボットを作るよりも、前者の仕事をさせるロボットの方が投資効率がよいと考えることができます。そして、《機械は得意で人間は苦手》という仕事をさせるには、ロボットを非ヒューマノイドにしなければなりません。つまり、非ヒューマノイドのロボットを開発した方が、投資効率がよいということです。

私は、ヒューマノイドの需要がないとは言いません。私が問題にしているのは、ヒューマノイドの完成に必要な膨大な開発費を回収できるだけの需要があるのかということです。そして、私が主張していることは、希少な研究開発費をもっと投資効率が高そうなプロジェクトに使ってくれということです。

倒錯した人

をいをい、それは差別だろうよ。リアル女を絶対愛さなければならない理由があるか?

二次元マンセーヽ(゜д゜)ノ二次元マンセーヽ(゜д゜)ノ

二次元マンセーヽ(゜д゜)ノ二次元マンセーヽ(゜д゜)ノ

性欲は生殖を目的としているので、生殖につながらない性欲は、倒錯です。もちろん、人は、生殖を含めた労働のためだけに生きているわけではなく、労働に結びつかない遊びの余地があっても良いと思います。

もし永井さんがヒューマノイドロボットを開発している部署の

リーダーに任命されて、「10万体売れ」と言われたら、どのような

新しいサービスを考えますか?

私のような人間が、そのような部署のリーダーに任命されることはないでしょう。

ヒューマノイド・ロボットの開発を企業が行うのは勝手ですが、税金を使って研究を進めている大学機関では、何のために作るのかという事を明確に示す必要があります。

研究費を取ってくるために話題性だけを求めて研究をするというのは、失敗すればその分野全体の評価を下げ、将来性のある研究まで衰退する危険があります。

残念ながらこの手の研究者にその研究目的を聞いても明快な答えを得る事はできません。

永井さんのおっしゃるとおり別な方法での代用があるのではと指摘すると、いろいろな方法での解決法があった方がいいという消極的な見解が多いのが事実です。

確かに解決法が多い方がよいのですが、研究者がその研究によってしか到達できない唯一性を明確に主張できないというのは致命的です。

ヒューマノイド・ロボットの開発に関しては、もう少しその研究のコンテンサスを磨く必要があるということです。

未熟な点が多くあるとおもいますが、自分なりに意見を述べさせていただきます。

僕は、ヒューマノイドの存在意義は大いにあると考えます。

まず、ロボットは目的とする行動ができるように設計されるべきです。そして、これから到来する高齢化社会において、介護の負担を軽減させたり、憧れや好奇心をもってもらう。ということを目的とするなら、親しみやすく、その形状から人間の暮らす環境に適したヒューマノイド型が最適であり、アトムのように、感情をもつロボットを目指しても無駄ではないのでは?たとえ、不可能だったとしても、少なくとも途中で得た技術を他の分野に応用出来ないこともないでしょうから。

ロボットと人のあいだで本当に心がかよいあわなくても癒しの効果があれば、十分ヒューマノイドの存在価値はあるように思います。金銭のような利益も重要ですが、チャレンジして、高度な技術という利益を得ることも、人類にとって多方面で価値のあることではないでしょうか?

介護は重労働ですから、その負担を軽減するためにロボットを導入することは有益ですが、それならば、パラマウントベッドをロボットにすればよいわけであって、技術的に開発が困難で、しかも効率の悪いヒューマノイド・ロボットを導入しなければならない必然性はありません。また癒しの効果という点では、本物の人間(特に家族)に及びません。ですから、ヒューマノイド・ロボットは、帯に短し襷に長しで、専門ロボットに対しても、人間に対しても優位性を持たないのです。

ここで議論をいくら重ねたところでヒューマノイド開発の流れは止まらないでしょ。<禁句?>

私が問題にしていることは、ヒューマノイドの開発が続くかどうかではなくて、それがビジネスとして成功するかどうかです。

先のことは分からないけど、

予想でいいなら、成功するんじゃないですかね。

自分の言うことを嫌な顔ひとつせず何でも聞いてくれる、

美少女メイドさんや美男子ホストいたら欲しいって人はたくさんいると思うし。

介護にしたって面倒見てくれるベットなんかより、

人型の介護ロボの方がいいと思う人は多いと思うよ。

ぶっちゃけた話、酒が飲みたい時、

機械的なアームが延びて即座にテーブルにコップに入った酒が用意されるのと、

うただやらジャニーズ系美少年が隣にいてお酌してくれるのとどっちがいいんだ?って話。

多くの人にとって結果は聞くまでもないよね。

なので品質さえ上がれば十分商売になると思いますよ。

ヒューマノイドロボットには、そうした「お人形」としての需要しかないことが問題なのです。

それはお人形業界に対する侮辱じゃないですかね

精神的な満足感や癒しなどには真面目に取り組む価値がないって事?

アイドルや風俗やペットなども全否定ですか?

いいえ、ヒューマノイド・ロボット製造への投資を回収するには、市場規模が小さいということです。

10年以上前の話ですが機械学会のイベントでガンダムの富野監督と

話す機会が有りました。実は彼はロボットが嫌いだが商業目的で

ロボットアニメを製作したこと、その為人間ドラマを作品に持ち込んだ事

等聞かせていただきました。

面白かったのはその後の話。当時イベントでアクトロイドの原型を

持ち込んだのですが、富野さん曰く

「こういうコンパニオンとかロボットがやるのは企画側は楽で良いよね。

説明間違えないし遅刻しないし休まないし。でも間違えたり

遅刻したりするから人間使うと面白いんじゃないかな。

こういう代替品は好きじゃないね。だけど人型ロボットの

存在は否定しないですよ。

私、暫くうつ病を患ったことが有るのですが、人には会いたくないのに

人恋しく成るんです。そういう時人であって人でないこういう存在

必要に成るんですよ。老人だってそうです。今後はメンタルケア

の意味でこういうロボットの開発を進めて欲しいですね。」

さていかがでしょう。全てではないですが需要や用法が

後から付いてくる物も有ると思うのですが。

何かロボットの人の形を否定することに

終止している様に思えたので書いてみました。

ヒューマノイドロボットが必要かどうかということは、「ヒューマノイドロボットは必要か、不必要かという議論自体必要か」ということと同じだと思います。この質問を書こうと思った時、永井さんは何を思っていたのでしょうか。

実質的な利益だけでは、世の中は成長(見方によっては退化)していかないし、人は生きることができないのではないでしょうか。宗教感を抜いて、考えれば、ヒューマノイドロボットが生きているか、死んでいるか、関係ないと思います。人間の存在が観念のみであるとしたら、その間にニューマノイドロボットが存在しても、それに夢中になる人(製作者やそれを楽しみにする人)がいる限り、必要だと思います。

もしも趣味でヒューマノイドロボットを開発している人がいるとするならば、私はその人に対して何も言うことはありません。しかしながら、現在、ヒューマノイドロボットを開発している人たちは、それがビジネスになると期待してやっているわけで、私は、そういう人たちに対して、ビジネスにならないといっているだけです。

ビジネスというものを一元的な金銭のやり取りでみるのか、人間の生活の一部としてみるのかのちがいだと思います。私はどちらで見てもビジネスになると思っています。もちろん、今現在では、難しいでしょう。しかし、将来、人間との共存を考えると、実務能力以外の付加価値は必ず必要になると思います。

一点、、『癒しの効果という点では、本物の人間(特に家族)に及びません。』という永井さんのコメントがありましたが、私は疑問に思います。もちろん、そうあってほしいし、そうあるべきだとも思いますが、親子同士の殺し合いが増える中、また人間関係が希薄になった今、それを言いきることはできません。

動物に癒される、息子や娘は文句を言うが、ペットの犬は文句を言わないなど、利他的精神より、利己的精神が大きく支配してきている中、ペットより賢く、すぐれたロボットがいれば(感情的にも)、そちらを選ぶのではないでしょうか(何度も言いますが、今現在の技術では無理です)。

ロボットに感情があるか、ないかということを考える人は、まずヒューマノイドロボットを必要としないでしょう。その他の利己的精神でものを見る人にとっては大変便利なものではないでしょうか。今、便利という言葉を使いましたが、「あいつ使えないなあ」「便利な男」「都合のいい女」などという言葉を必要とする人たちです。

もちろん、人間よりもロボットのほうが癒してくれると感じる人も中にはいるでしょうが、問題は、開発費を回収できるほど市場規模が大きいかどうかです。

とても面白い議論ですね。

ヒューマノイド・ロボットに対する研究は日本ほど熱心な国が他にはありません。これに対し、日本ロボット研究者の中でも異論があります。しかもヒューマノイドらしいものを作ってから、段々と解析と修正を加えていくような研究を取っているから、ヒューマノイドの全体像、優位性、実用性、将来性、限界などを十分に検討していません。勿論、このような研究は義肢などに応用できますが、神経信号の解析を含めた専門的な義肢研究と

比べて、明らかに効率が悪いです。

たとえ表面的に人とそっくりなヒューマノイドを作ったとしても、人の感情までも作るというのは妄想に近いでしょう。 感情の数理的な理論を空白なままですから。ちなみに、ロボットの笑い口が感情ではありません、それは笑い口の形が出来る機械だけで、紙に書いた笑い口の図と本質上に同じです。感情とは何ですか?恩情、友情、感動、愛情など、その仕組みと理論をまだ誰も解っていません。人間とロボットの違いが木と石とのぐらい大きいです(素粒子レベルで同じでも)。

ヒューマノイドを面白く見えるけど、研究者にとって地味の学問なはずです。電気、機械、数学、力学、制御理論などの固いものばかりです。満足な小型高容量の電池もまだできていません。実用性は確か疑問です。

そもそも人間の体はある特定の行動に対して特化された構造ではないので,用途を限定された産業ロボットなどに作業効率でかなうはずがありません.

これは人間をモデルにしているヒューマノイドも同様であり,人間にできない作業をヒューマノイドにやらせようとする意味はあまりありません.

では何故ヒューマノイドを研究するのかというと,

(1)趣味性

(2)セクサロイド(ダッチワイフ)

(3)人間の機械化(機械の人間化)

が挙げられると思います.

(1)は単純に人間の似姿を作ることが面白いということですが,産業としての収益を抜きにしても研究者のモチベーションが維持できるということはロボティクスの業界全体を活性化することに繋ります.

(2)は世界全体の人口爆発を抑える特効薬として重要です.再生医療の進展により,今後人間はますます死ににくくなります.このペースで人口が増え続けると食料,エネルギーの点で確実に破綻をきたすので,技術的に人間の性欲を方向付けてやる必要があります.これは必ずしも自律したAIを必要とするものではなく,例えば遠隔地にいる男女が仮想空間でセックスをするときのインターフェースとしてヒューマノイドを用いる,などといった利用法も考えられます.

(3)21世紀の情報産業で本質的になるであろう技術が「人間を機械と接続すること」です.今,ホンダとATRが人間の脳活動からASIMOを遠隔操作するという研究をやっていますが,この例のように人間が遠隔操作するインターフェースとしてはヒューマノイドである必然性があります.また,人間の脳内で行われていることは未だにブラックボックスなので,モデルを仮定してヒューマノイドの上にこれを実装し,ブラックボックスの入出力と合致するかを調べる研究分野も最近出てきました.

ほかにも色々考えられると思いますが,とりあえず思いついたのを書いてみました.

まとめると、人型ロボット(ヒューマノイド・ロボットとは異なる)の効用は、

1.エンタテインメント用の人形

2.危険な業務の代行

の二つということです。2は、具体的にいうと、放射能汚染を起こした原子炉での作業とか、ご指摘の人体実験の代用とかです。

マンマシンシナジーエフェクタの実現性は、人型ロボット自体を目的とはしていないので低くは無いという事でしょうか。

「人間のみ,あるいは機械のみでは実現できない機能を,人間と機械の相乗効果(マンマシンシナジー)によって実現する効果器」ということですから、ヒューマノイド・ロボットとは異なるでしょう。

日本の工作機械もロボットだが

世界の中でも優秀だ

さらに人間型のロボットを作ろうとしているだけで

その過程において役立つ技術はたくさん生まれている

木を見て森を見ずって感じで視野が狭すぎる

おまけに科学を宗教や哲学で語ろうとしているところなど

おかしすぎる

まぁなんだかんだ言っているが結局は

この人が人間型ロボットを嫌悪しているということだなぁ

私は、ヒューマノイド・ロボットの開発に反対しているのであって、人間型のロボットの開発に反対しているわけではありません。ヒューマノイド・ロボットは、人間の形をしているだけのロボットとは異なり、人間と同じように、自分で考えたり、感情を持っていたりする、人間そっくりのロボットで、そういうロボットを商用に作っても意味がないと言っているのです。

私はヒューマノイドを作ることに肯定です。とはいっても、確かに大量生産や商品化は、必要ないと思います。私が思うに、ヒューマノイドは(特に女性型)は医療施設に必要だと思います。たとえば、全身麻酔ならまだしも、部分麻酔で治療するロボットが、黒くて四角くて腕二本のロボットでは怖すぎると思います。患者の精神的なもので、女性型ヒューマノイドが必要だと思います。最近医師不足も目立ってますし。それと保育施設と、介護施設にも使えるかと思います。つまり、人の精神にかかわるものなら有効ではないか。

二兎追う者は一兎も得ずということになるでしょう。心のケアは、肉親や医療スタッフが行うべきことであり、医療用ロボットは、効率追求に特化するべきでしょう。ご指摘のように、日本では、医師が不足していますが、これは、日本医師会と癒着していた自民党が、医師の値崩れを防ぐために、人材供給を制限してきたからです。1979年以降、30年間にわたって、医学部の増設が認可されなかったどころか、82年と97年には、医学部定員削減の閣議決定がなされていました。しかし、2009年に政権交代が起きて以降、日本医師会の政治的影響力が低下し、医師増員は、もはやタブーではなくなりました。2010年現在、国際医療福祉大(本校・栃木県大田原市)、北海道医療大(北海道当別町)、聖隷(せいれい)クリストファー大(浜松市)の三大学が医学部設置を検討しています。医師が、歯医者と同様に、供給過剰になるのは時間の問題です。

>さらに人間型のロボットを作ろうとしているだけで

>その過程において役立つ技術はたくさん生まれている

>[投稿者:とんま|公開日:2010年7月20日]

全く逆です。生むどころか、他の電子機器の機能を

詰め込む方が主流です。顔認識できます、音声入力できます、など。

昨今では、様々な分野で様々な技術が個別に開発されています。

人型ロボでしか得られない技術はそう多くはありません。

人型ロボに懐疑的な識者の多くは、人型ロボの存在自体を

否定しているわけではありません。人型ロボを推進する人達に対して、

研究対象としての有用性や製品としての需要等に関する見通しの甘さを

指摘しているだけです。やってみなきゃ分からない、という類の

主張は論外です。

急にぶっ飛んだ話をしますが、私はヒューマノイドが完成して一般化したとします。その時ヒューマノイドは、何をしているのでしょう。上の文にもあったことですが、人間のできない危険な業務の代行。エンタテインメント用の人形や、こんなこと言うのは何ですが、愚かにも性処理に使うなどのようなことが書いてありましたが、ヒューマノイドの存在意義(ヒューマノイドが存在する理由)は、人間に代わって「働かされる」だけなのでしょうか。

{ヒューマノイド・ロボットは、人間の形をしているだけのロボットとは異なり、人間と同じように、自分で考えたり、感情を持っていたりする、人間そっくりのロボットで}[投稿者:永井俊哉|公開日:2010年7月21日]

と書いてありましたが、つまり人と同等の意思と精神を持つ存在であるということですか?ならそれ同等の人権が必要ではないでしょうか。人間と同じ人権でなくともヒューマノイドを保護する法が必要じゃないですか?たとえばヒューマノイドが働いているときにセクハラや痴漢行為にあった際加害者は罪にならないのでしょうか。人間と同じ精神を持つものなら加害者が無罪では納得がいかない。

ヒューマノイドが街に出たら、おそらく気味悪いとか恐れて拒絶する人も出ると思います。とあるゲームの中でヒューマノイドに対して暴動や破壊活動を行う人が多数現れ、ヒューマノイドが一体破壊されたという話がありました。

この際ヒューマノイドを破壊した人の罪名は「器物破損」「不法侵入」これだけでした。そのヒューマノイドは家族に愛されていて家族同然だったはずなのがただの器物破損それもヒューマノイドをただのものとした器物破損罪だったのです。

実際私が言いたいのは、簡単なはなしでこれを作って治安は大丈夫なのでしょうか?実際私は中学生で来年高校生程度の人間なので、馬鹿みたいなこと言っているかもしれないので、どうぞ罵倒など文句など行ってください。

ヒューマノイドの完成度にもよりますが、動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)に準じる法律ができると思います。この法律の第一条に、

と書かれています。ですから、ヒューマノイド・ロボット愛護法を制定するとするならば、

ということになるでしょう。ヒューマノイド・ロボットが人間に危害を加えることもあるでしょうから、刑法の改正も必要になるかもしれません。

はじめまして こうめいいのちと申します。よろしくお願いいたします。

人間型ロボットを作ろうとする時、こころをどう作ればいいか?にぶつかると思うのですが、そもそもこころとは何か 考えてみたのでここに書きます。

こころのしくみ………すべてのものは、 相 性 体 力 作 因 縁 果 報 この9つの流れで、動いている。(宇宙にあるもの、すべて、森羅万象、すべての世界) 人は、この9つの流れを最初の相から報まで一貫して等しく見た時、命の中からこころが、出てくる。

(例) 蛇に睨まれた蛙………蛙は、蛇に睨まれた瞬間に、蛇の相から報まで一貫して等しく見る。 つまり自分(蛙)が、蛇に食べられる姿を最初から最後まで一貫して等しく見た瞬間に、命の中からこころが、出てくる。

この場合 恐怖心(地獄)

人が、行動する時、瞬間に2つのこころが出てくる。……認識度合いで、それぞれのこころが出て、瞬間に対処度合いで、それぞれのこころが出てくる。

蛙は、蛇(9つの流れ)を見た瞬間に恐怖を感じ、瞬間にこの状況を回避する術(対処の自分の9つの流れを見ようとするが、浮かばない!)が、ない。

恐怖心(地獄)即 恐怖心(地獄)の瞬間2つのこころで、動けない!

つまり相から報まで一貫して等しく見た瞬間にこころが出てくる。

こころのしくみについて、くわしくは若鷹の大掲示板を検索して、こうめいいのちを、探してください。 仏教用語が、いっぱい出てきますが、中に人間型ロボットについて、かいていますので! すみません、ここにカキコム時間がなくて。

私は経済的な学がほとんどないのですがエンターテイメントの市場とはどの程度小さいのでしょうか?

目にする機会が多い広告という分野も含むのでイメージでは市場が大きいように感じていました。

またどのようなものが市場が大きい、小さいのかという客観的なデータはあるんでしょうか?

2009年度の日本のGDPは、速報値で476.4兆円で、これに対して、2009年の余暇市場は69 兆5,520 億円[日本生産性本部:レジャー白書2010]ということですから、余暇市場の規模自体は大きいということができます。しかしながら、その中でも玩具の市場規模は、6兆494億円であり、そのなかでもさらに人形を中心とする女児玩具だけだと、391億円、ぬいぐるみだけだと、164億円です[日本玩具協会:2009年度玩具市場規模調査結果データ]。これに対して、介護の市場規模は5兆8743億円[2009年度業界地図最新ダイジェスト,一橋総合研究所]で、人件費が大きなウェイトを占めることから、ヒューマノイドロボットに介護労働をさせようといった話が出てくるのでしょう。

この記事を読んで、深く納得しました。

確かに労働を補助するロボットが人型である必要はありませんな。

人型ロボットとコミュニケートして癒されたい、と言ってる方がいましたが、

それはソフトで充分実現可能です。ハードを人型にする必要はない。

今でさえ、DSで「ラブプラス」などというものが登場しているのだから…。

現代の人間関係に理想を持ちすぎているきらいがあるように感じますね.

二兎を追うものは,とは言われますが,特に日本の機械なんかは多機能化がデフォルトなわけですし.

やはり人間のカタチをしていて,人間の思考を真似できて,人間の社会に溶け込めるようなロボットって将来的には需要が現れると思いますね.

いずれはそれらがまやかしだということにに気付くのでしょうけど.

現在、私の家では、家庭用掃除ロボットのルンバを使っています。これは非常に便利です。しかし、ルンバを開発したのは、ロボット大国のはずの日本ではなくて、アイロボット社という米国の企業です。

日本が、実用化のめどの立たないヒューマノイド・ロボットの開発に資源を費やしている間に、海外では、着実に売れる非ヒューマノイド・ロボットが開発されています。日本の技術者たちも、いつまでも鉄腕アトムの夢を見ていないで、現実に目覚めてはいかがでしょうか。

確かに、政府がヒューマノイド・ロボットの開発に金を出すことを、是認することができません。

しかし、民間企業がヒューマノイド・ロボットの開発に資金を投入するのは、その企業の勝手ではありませんか。

永井様が その企業の株主ないし債権者であるというのなら、話は別ですが。

日本では、ヒューマノイド・ロボットは、産官学連携で開発されています。特に経済産業省系の独立行政法人、産業技術総合研究所は、1998年から2002年にわたって経済産業省が実施した、総予算46 億円の「人間協調・共存型ロボットシステムの研究開発(Humanoid Robotics Project)」の成果の一環として、サイバネティックヒューマンという有名なヒューマノイド・ロボットを公開しています[産総研(2009年3月16日)人間に近い外観と動作性能を備えたロボットの開発に成功]。

根本的な疑問として、政府の行う事業に回収できるだけの商業的価値が必ずしも必要ですか?

もしそうであるとしても、ヒューマノイド開発は実に有意義な事業でしょう。開発に何年掛かるとしても、

いずれ人間を食わす必要がなくなるんですから。いくらでも回収できるでしょう。それに意味があるとは思いませんが。

政府による投資であれ、民間による投資であれ、投資した以上の成果がないなら、有意義とは言えません。

40年ほど前はスペースシャトルがブームだった。あれも国際宇宙ステーションへの輸送手段として構想されたらしいが、使い捨てのロケットよりも不経済だったそうな。