ヒューマノイド・ロボットは必要か

ヒューマノイド・ロボットは、決して介護や家事などの現場からの要請に基づいて開発されるようになったのではない。個人的な好みでヒューマノイド・ロボットを開発していた大学や研究機関の研究者たちが、多額の予算を獲得する口実として、介護や家事労働の担い手として需要が急速に高まるといっ架空の需要予測を立てたのである。[1]

1. 2002年でのメルマガ原文の再掲

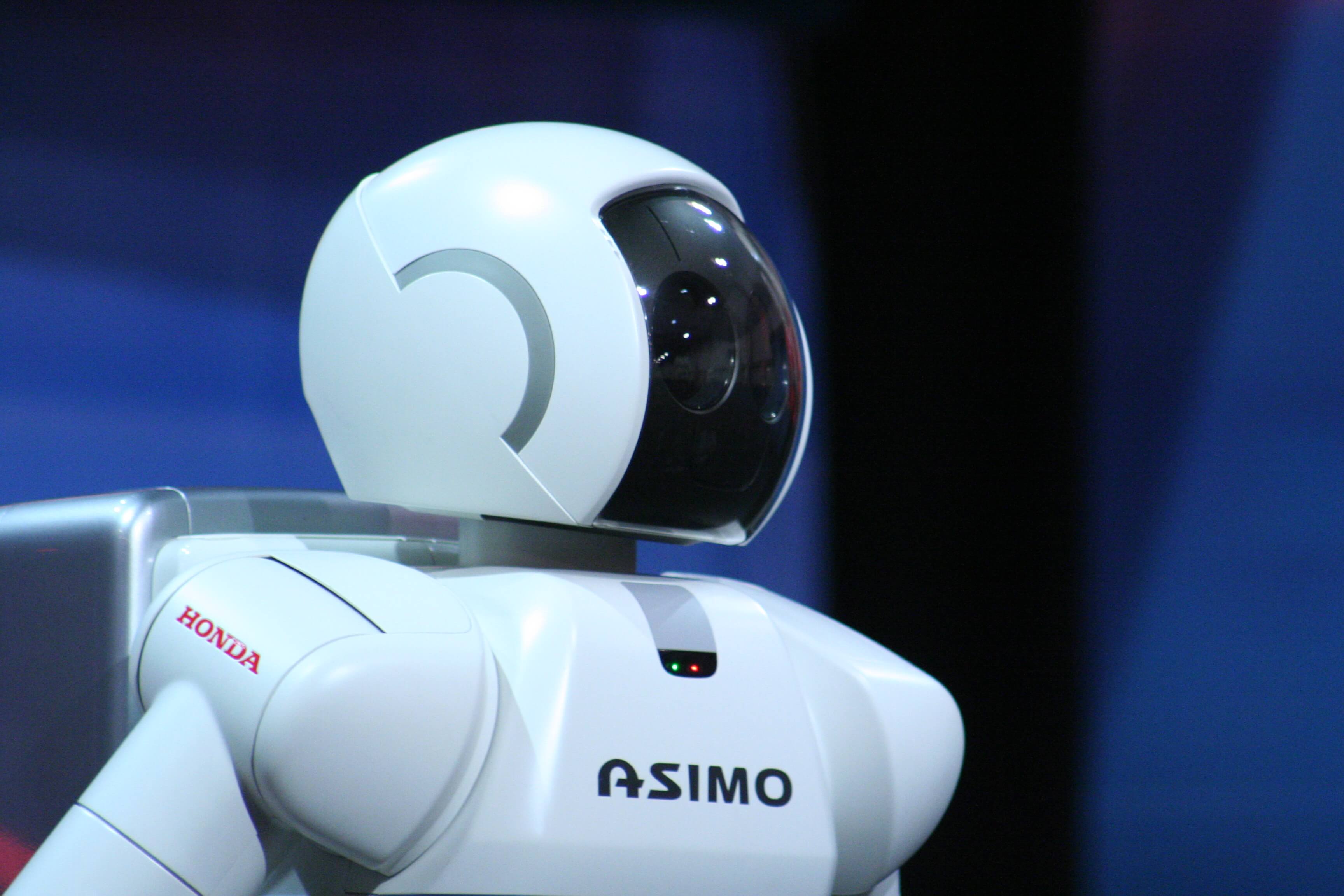

産業用ロボットとは異なり、人間を模範として、それに近づくことを目標に設計されたロボットをヒューマノイド・ロボットという。2000年11月20日にホンダが開発したヒューマノイド・ロボット・ASIMO は、滑らかな二足歩行を披露し、翌日ソニーが開発した人間版AIBO・SDR-3Xは、パラパラを踊って見せた。ソニーのデジタルクリーチャーズラボラトリー所長の土井利忠氏は、「80年代がPC、90年代がインターネットの時代だったとすると、2000年からの10年はロボットの時代になると思う。今のPC業界を大きく越える産業になるのではないか」と語った。ヒューマノイド・ロボットに関しては、日本は世界の最先端を走っている。だから、2000年からの10年は日本の時代だとでも言いたいのだろうか。

日本でヒューマノイド・ロボットの開発が盛んである背景には、手塚治虫の『鉄腕アトム』の影響がある。多くの日本のヒューマノイド・ロボット開発者は、少年時代、鉄腕アトムに憧れていたと回想する。鉄腕アトムの誕生日とされる2003年4月7日に向けて、ヒューマノイド・ロボットの開発は、さらにブームになりそうだ。社団法人日本ロボット工業会は、将来、ヒューマノイド・ロボットが医療・福祉・介護、災害防止・救助、アミューズメントなどの分野に進出し、その市場規模は、2010年には約3兆円、2025年には約8兆円にまで成長するだろうと予測している。

日本のベンチャー企業や大学の研究室では、AIで自ら考え、人間のように顔で喜怒哀楽を表現するロボットを受付用に作るとか、フルートや電子オルガンを演奏するロボットを開発して、一流の演奏家を量産するなどの計画を立てているところがあるが、このようなヒューマノイド・ロボットに、本当に商業的な需要があるのだろうか。

いまのところ、めでたく就職できたヒューマノイド・ロボットは、日本科学未来館のロボットコーナーの解説員となったASIMOだけである。日本科学未来館がASIMOを採用したのは、そのアトラクション効果に期待したからであって、人件費を削除するためではない。ヒューマノイド・ロボットはまだまだ高額である。大量生産すれば、一台あたりのコストが下がると思うかもしれないが、大量生産すればするほど、希少性、つまり集客力がなくなる。ちょうど、ペーパーフラワーには自然の花ほどのありがたみがないように、ロボットには人間ほどのありがたみがないようになるであろう。たんに人件費を削減するだけなら、博物館に自動音声案内機を設置すればよい。ヒューマノイド・ロボットは、もし本当に普及するなら、人間の解説員ほどのありがたみはなく、自動音声案内ほど安くはないという中途半端な代物になってしまう。

犬型ロボット、AIBO が先駆的商品となったような、エンタテインメント・ロボットは、あくまでも過渡的段階での商品モデルであって、量産による低価格化が実現されれば、人間の代替として、安価な労働を提供してくれる実用的商品となると考える人もいるかもしれない。しかし、もし効率性と経済性を重視するならば、人間に代わって道具を使うロボットを作るのではなくて、道具そのものをロボットにするべきだ。例えば、介護ベッドで働くヒューマノイド・ロボットを作るよりも、介護ベッドそのものをロボットにした方が、合理的である。そして、それが産業用ロボットを開発してきたエンジニアたちの基本的な考えである。

2001年にニューヨークで起きた、世界貿易センター崩壊事件の際、瓦礫の下敷きになった人々の探索を行ったレスキュー・ロボットは、ヒューマノイド・ロボットではなくて、戦車のようなキャタピラー型ロボットだった。人間とは全く違った形をしているからこそ、レスキュー・ロボットは、人間が入れないような狭い隙間に入っていくことができた。

『旧約聖書』によると、神は、自らに似せて人間を造った。ニーチェ以降、私たち人間は、神を殺して、自ら神になろうとした。そしてさらに、自らに似せてロボットを造ろうとしている。しかし残念ながら、私たち人間は神のような完全な存在者ではない。私たちは、完全な存在者ではないからこそ、その不完全性を少しでも補おうとして道具を作っている。人間を完全な模範とみなし、ロボットをそれに一歩でも近づけることが技術の進歩だと考えることは、道具の本質に対する誤解に基づいている。道具を開発する意義は、人間と同じ種類の不完全さを増やすことではなく、その不完全性を補って減らすところにあるのだから、いかに人間と同じロボットを作るかではなくて、いかに人間とは異なるロボットを作るかということこそ、ロボット開発の目標でなければならない。

2. 2014年でのコメント

この文章をメルマガに書いてから12年近く経つ。土井が予言したインターネットの時代からロボットの時代への潮流の変化は起きなかった。その後も続いたインターネット革命への適応に失敗したソニーは、本業の立て直しのため、不採算事業であるロボット事業からの撤退を決断し、AIBO の生産を2006年3月で終了させた。ホンダは本業に問題がないので、ASIMO の開発を続けているが、ASIMO はいまだに非売品で、イベントなどに貸し出され、話題作りには貢献しているものの、実用化、商業化のめどは立っていない。

2011年3月に福島第一原子力発電所事故が起きた時、ヒューマノイド・ロボットの可能性を信じていた日本人は、放射能汚染により人間が近付けない事故現場こそ、ASIMO のようなヒューマノイド・ロボットの活躍の場と考えたようだが、もちろんそのようなことは不可能で、事故直後の現場にヒューマノイドとは異なる実用的なロボットを派遣して、実際に成果を上げたのは、米国のアイロボット社(本社マサチューセッツ州)であった。それまで日本のマスコミは、ヒューマノイド・ロボットをもてはやし、「日本は世界一のロボット先進国」と喧伝していたが、そうした報道を信じていた日本人は、この事実にショックを受けた。

2011年6月に原発建屋内に投入された最初の国産ロボットは、千葉工業大学、国際レスキューシステム研究機構、東北大学が中心になって開発したクインスである。この動画で見ることができる通り、クインスは、遠隔操作によって戦車のように多数のクローラーを回転させながら瓦礫の上を走破するロボットで、ヒューマノイド・ロボットとは異なり、人型でもなければ自律型でもない。

クインスを開発した東北大学の田所諭教授は「ユーザーが必要なのは人間の災害対応能力を高める便利な道具ですから、そのニーズに応えることが最重要だと思っています。ロボットが人型であるべきかどうか、自律型かどうかといった議論には興味がありません[3]」と語る。ヒューマノイド・ロボットの開発者は、田所のニーズ重視の開発姿勢を見習うべきではないだろうか。

ヒューマノイド・ロボットの開発者にとって悩ましいことは、ヒューマノイド・ロボットが将来活躍すると期待されているサービス・ロボットの市場がかつて予想されていたほど規模を拡大させていないということである。メルマガでは、2010年に次世代サービス・ロボットの市場規模が約3兆円になるという社団法人日本ロボット工業会の予測を紹介したが、2010年4月に経済産業省とNEDOが公表した足元の市場規模の推計によると、サービス分野のロボットの市場規模は600億円程度である[4]。600億円でもかなり盛った数字で、実際にはもっと小さいと見る向きもある。

日本のロボット研究者たちも、これまで次世代型ロボットとして重視してきたサービス・ロボットの市場がいっこうに大きくならないことを問題視している。産業技術総合研究所の比留川研究部門長は、次世代ロボットの市場が形成されない理由として、「安全性が不十分」なこと、「効果が不明」なこと、「現在開発している企業が大企業過ぎる」ことの三点を挙げている。この中で最も重要なのは二番目の理由である。安全か否か以前の問題として、費用対効果が低すぎて、消費者は買う気にならないことが最も深刻な問題なのである。

比留川研究部門長によれば、効果が不明な点については、現状、自身も含めたロボットの研究者が、大金を投じて作りたいものをまず作って、それから「これ、どこかに使えませんか?」とやっていることが多いことも問題だ自嘲気味に話す。

本来は解決すべき課題があって、それに合わせて機器を作るべきなのが正しいし、そのようにして開発されたロボットももちろんあるわけだが、ともかく研究者が自己満足的に作ってしまっているケースも多々あり、それが「ロボットが使えるのかどうか効果が不明」という事態を招いてしまっていたというわけだ。[5]

自分自身二十数年間ロボット研究をしてきた産業技術総合研究所の荒井裕彦主任研究員も、こうした観点からロボット研究のあり方を批判をしている。荒井は、2003年頃から学術的ロボット研究における研究目的の虚構性を考え始め、2006年頃からは非製造業分野におけるロボット(次世代ロボット市場)の捉え方に問題があると考え始めたと言う。荒井は、歩行ロボット等を制御する非駆動関節マニピュレータに関する自分の研究が学界で大いに評価されたにもかかわらず、実用化されず、他方で、山梨大学の牧野洋教授が開発したスカラロボットが産業界で大きな成功を収めたにもかかわらず、汎用技術ではなく、特定産業用の技術であったことから、学界では関心の対象にならなかったことを取り上げ、産業界のロボット技術に対する需要と学界でのロボット研究の関心との間に大きなギャップがあることを指摘している。

では、日本のロボット研究者は、なぜ虚構の市場予測に基づいて、必要のないロボットの開発をするのか。荒井によれば、それは現在のロボット開発は一種の公共事業であるからだ。

ロボットの開発というのは,国の予算を使ってやるのならば,公共事業です.道路とかダムを作るのと,金額の大小はあれど大した違いはありません.踏み込んで言うならば,将来のロボットの市場が何兆円とかはじき出して見せるのも,高速道路の交通需要予測を甘めに見積もるのと,その底に見え隠れする論理は相似しています.利権の誘導です.[6]

一般的に言って、日本の公共事業では、モノを作ることが自己目的化しており、作られたモノが本当に必要かどうかにはあまり関心が持たれない。ちょうど高速道路の建設を正当化するために甘い交通需要予測が立てられるように、ヒューマノイド・ロボットの開発を正当化するために甘い(というか、ほとんど虚構の)需要予測が立てられるのである。では、なぜその虚構性をこれまで誰も疑わなかったのか。荒井は、権威ある査読学術誌における引用が、次世代ロボットの需要予測の信憑性を、ポジティブ・フィードバックによって、検証することなく、どんどん高めていくという査読学術誌の欠陥を、査読学術誌で不採択となった論文の付録において指摘している。

ロボット工学においては,学術的に成功とされながらも実用的には失敗であって,現実に有効な用途へと結びつかない研究がきわめて多い.多数の研究者が取り組んで一つの研究分野を形成し,研究発表や論文は盛んに出るが,何年経っても一向に研究成果の実用化に至らないというような研究テーマのことである.

こうした失敗の根幹には,ロボット工学における研究目的の虚構性という問題が存在する.研究開発の前提となる技術の目的がそもそも虚構であり,もっともらしく聞こえてもニーズがないという意味である.このような研究は大抵,実用技術として最も重要な経済的効果やコスト,信頼性についての検討が欠けている.

ロボット研究も工学の枠組みにある以上,例えば論文のイントロダクションにおいて研究目的の説明が要求される.一般の研究者は多くの場合,研究を正当化するフィクションとしての理由付けを作文することでこれに対応する.そこには,ある程度の「もっともらしさ」は求められるものの,厳密な真偽の検証は要求されない.つまり学術的研究としての評価上もっとも重要な論文の査読過程において採否には影響しない.

一方,いったん論文が採択されると,こうした虚構の研究目的を含めて研究内容がオーソライズされることになる.このようにして人為的に作られた研究目的は研究の存在意義を肯定するのに都合良くできているため,同じ系統の研究においては正当化の理由が継承される.また,先行研究の存在自体が後発研究を正当化する.次のような表現はロボット工学の論文のイントロダクションにおいてしばしば見られるが,これは上記の現象を典型的に表している.

例文:「近年,○○に対する要求が高まっており,それを目指した××の研究が多くの研究者の関心を集めている[1].」

こうした再引用が繰り返され,多数の研究者間で流通するうちに,フィクションがあたかも検証された事実であるかのように錯覚され,独り歩きを始める.[7]

日本人は権威に弱いから、権威ある査読学術誌で架空の予測の引用が繰り返されるうちに、いつしかその予測は研究者たちの共通認識となり、さらに無批判な記者がそれを鵜呑みにして、マスコミを通じて報道することで、社会の常識となっていく。かくして、本来利潤を追求しなければならない民間企業までがヒューマノイド・ロボットの開発に巻き込まれていく。

私は、メルマガ原文の再掲載シリーズとして、前回、法科大学院を取り上げたが、法科大学院の創設とヒューマノイド・ロボットの開発には共通点がある。ヒューマノイド・ロボットは、決して介護や家事などの現場からの要請に基づいて開発されるようになったのではない。個人的な好みでヒューマノイド・ロボットを開発していた大学や研究機関の研究者たちが、多額の予算を獲得する口実として、《高齢化や女性の社会進出の進展に伴い、介護や家事労働の担い手としてのヒューマノイド・ロボットの需要が急速に高まる》といった架空の需要予測を立てた。法科大学院も、同様に、決して法曹の現場からの要請に基づいて構想されるようになったのではない。文科省と大学が、司法試験受験予備校から需要を奪い、少子化で経営が苦しい大学を手助けするべく日本版ロースクール構想を打ち出し、それを正当化するために、《たんに受験技術に長けているだけではない、全人格的な教養を持った法曹の需要が今後急速に増える》といった架空の需要予測を立てた。

だがこうした需要予測は、動機が不純だから、当然のことながら、外れた。法曹の卵たちは、ワーキングプア化し、法曹になるために投資した多額の金が回収できなくなって、困っている。ヒューマノイド・ロボットは商業的成功のめどが立っておらず、国も企業も投資した金が回収できなくなって困っている。儲かったのは、大学教員と研究者だけだ。こういうことは、公共事業ではよくある話だと言ってしまえばそれまでだが、一体日本はいつまでこうした類の愚行を繰り返すつもりなのか。

財務省が2013年12月9日に発表した10月の国際収支速報によると、日本の経常収支は1279億円の赤字となった。経常収支の赤字は9か月ぶりのことである。日本経済にもっと余裕があるなら、ヒューマノイド・ロボットの開発のような遊びも許容できるかもしれない。しかし、日本経済が危機を迎えている今、国富の基を作るべく、金と人材という貴重な研究開発リソースをもっと有望な分野で使うべきである。ヒューマノイド・ロボットが商業的に成功しないのは、乗り越えなければならない技術的な壁がまだ残っているとか、安全性がまだ実証されていないとかいった理由によるのではなくて、開発のコンセプトが根本的に間違っているからなのである。行政も研究者もこのことを早く認めるべきである。

3. 参照情報

- 梶田秀司『ヒューマノイドロボット (改訂2版)』オーム社 (2020/10/21).

- 細田耕『柔らかヒューマノイド: ロボットが知能の謎を解き明かす DOJIN選書』化学同人 (2018/9/15).

- 中嶋秀朗『ロボット–それは人類の敵か、味方か――日本復活のカギを握る、ロボティクスのすべて』ダイヤモンド社; 1版 (2018/1/17)

- 中谷一郎『意志を持ちはじめるロボット ~人類が創りだす衝撃的な未来~ (ベスト新書)』ベストセラーズ (2016/9/8).

- 本田幸夫『ロボット革命 (祥伝社新書)』祥伝社 (2014/12/10).

- ↑もともと、私は、アシモで火が付いたヒューマノイド・ロボット・ブームに疑問を持ち、2002年にヒューマノイド・ロボット不要論をメルマガに書いた。愛知万博が開幕された2005年に内容をアップデートして本ブログに掲載したが、ここでは、2002年当時の原稿を再掲し、併せて、この問題に対する2013年現在での見解を書き加える。

- ↑“Asimo" by Adam. Licensed under CC-BY-SA

- ↑ニッポンドットコム. “福島原発建屋で活躍する「Quince(クインス)」" 2012.05.30.

- ↑経済産業省."2012年ロボット産業の市場動向" 平成25年7月18日.

- ↑マイナビニュース. “未来の日本のロボット産業は明るいのか?" 2013/12/09.

- ↑荒井裕彦. “レスキューロボット・極限作業ロボットに関する議論" 2003年12月31日~2004年1月18日. RSJ-Forumメーリングリスト.

- ↑荒井裕彦. “ロボット産業に関する市場調査・市場予測の比較と分析" 第14回ロボティクスシンポジア 不採択,2009.

ディスカッション

コメント一覧

永井先生のヒューマノイド・ロボットに関する記事を拝読しました。いくつか質問があります。

①ヒューマノイド・ロボットの意義について、人々はなぜロボットを人間に近づけることを「進化した」と考えるのでしょうか。近づけた先に何を描いているのでしょうか。

②ヒューマノイド的要素には感情が含まれると思います。ロボットが感情を有すことは精神的に人間と対等関係を構築しようとすることだと思いました。人間は人間とコミュニケーションをとるのがいちばん心地よいと思うのですが、様々な企業が開発を進める「コミュニケーションロボット(家庭的なロボットなど)」はこれからどうあるべきですか。また、「セラピーロボット」は必要だと思いますか。

③ヒューマノイド・ロボットの原点は手塚治虫さんの「鉄腕アトム」が由来だそうです。アニメを現実社会に具現化しようとする日本人の姿勢は「日本人が感情移入しやすい」という部分に問題があるのでしょうか。また、それが好影響をもたらすことはありますか。

④特にアメリカ発信のSF映画ではロボットは人間に脅威をもたらすストーリーがよく見られます。これはアメリカに、感情という人間にしか備わっていない能力をロボットに添加する意識がないものと思われます。そのような国では、「ニーズ重視(人間の能力を高める)」のロボット開発が盛んです。これらにどのような関係があるとお考えですか。また、そういった違い(技術、精神)は何が原因だとお考えですか。

⑤一方で、ヒューマノイド・ロボットは、実用性はいまだ十分に発揮していないものの開発が進んでいます。これは人間がコミュニケーションや癒しといった精神的満足を求めていると思われます。これらは「有害」ではないのでしょうか。例えばご高齢の方々の話し相手でも、本来、人と人とが作るべきコミュニティを損ねる観点から、そのコミュニティにロボットが介入してよいのでしょうか。

⑥私は永井先生のお考えに賛成です。人間はとても繊細な技術を持っていると思うからです。すべてをロボットに託すという発想は、むしろ人類のよりよい発展に寄与しないことも十分に考えられると思います。人間に仕事という活力があるからこそ、人間は文化を発展させようとするのであれば、ロボットとは、文化を発展させるための、人間に不足する技術を補てんする存在で、「道具」と捉えたほうがよいと思いました。人間だからこそできることは、繊細な感覚を有する人間が積極的にする必要があると思います。実際、より実用的な非ヒューマノイド・ロボットの意義を最大限に発揮する場、ロボットを活用する現場を充実させるためには人間とロボットとの関係をどのように築く必要があるとお考えですか。

⑦人間がなぜ地球に生きているかという問いに対して、「文化を後世に継承するため」とすればロボットは人間の能力を向上させる存在であるべきだと思います。コミュニティを形成する人間にとってロボットが文明の発達に寄与するために(人間の能力を発達させるために)どのような影響をもたらせばよりよい社会を形成できると思いますか。

人間は、人間が他のどの存在よりも高等であると信じているので、機械が人間に近づくことを進化と感じることは自然なことです。

「精神的に人間と対等関係を構築」する「家庭的なロボット」や「セラピーロボット」は、伝統的に人形が果たしてきた役割を担うと期待されています。したがって、そうしたロボットには、高級人形としての需要があると思います。しかし、ちょうど造花に生け花ほどのありがたみがないように、人形には本物の人間ほどのありがたみはありません。最初のうちもてはやされていたペッパーも、時間とともに誰も相手にしてくれなくなり、隅でひとりで歌うようになったなどという記事もあります。石黒浩さんは、動くマネキンとしての需要を見込んでいるようですが、いずれにせよ、ヒューマノイド・ロボットの需要はそれほど大きくはないと思っています。

米国をはじめとしてアブラハムの宗教を信じている国では、多神教が支配的な日本とは違う価値観があります。一神教では神は一人しかおらず、それ以外はすべて神の道具にすぎません。日本の神道は、万物に霊魂が宿るという原始的なアニミズム信仰に近く、日本人は八百万の神々を対等に扱おうとします。だから、日本人にとって、ロボットを自分と対等な存在として扱うことにあまり抵抗感がありません。これに対して、アブラハムの宗教を信仰している人々は、人間に対するロボットの関係を神に対する万物の関係と同じように考えています。だから、彼らにとってロボットはたんなるに道具に過ぎないのです。なお、最近、ポケモンGOというARゲームが世界的にブームになっていますが、あれは日本的な八百万の神々のポップ版のようなもので、キリスト教やイスラム教の原理主義的な指導者は、悪魔崇拝だと非難しています。宗教の違いはこういう所にも出てくるという一例です。

別に構わないと思います。但し、既に述べたように、ヒューマノイド・ロボットには本物の人間ほどのありがたみはないので、高齢者がそれで満足してくれるかどうかという別の問題があります。その点、ペットは、生き物ですから、ロボットよりもありがたみがあり、かつ人間ほどコストはかかりません。動物とのふれあいによる生活の質の向上は、アニマル・セラピーと呼ばれ、一定の効果があるようです。

最近は、ロボットよりも人工知能の方が注目を集めるようになったのですが、人間は、前者を拡大身体として、後者を拡大頭脳として使うべきだと考えています。詳しくは、以下のページをご覧ください。

簡単にまとめるなら、私たちとロボット/人工知能との関係は、命令する者と命令される者という関係であるべきだということです。

地球を一つの生命システムとみなすなら、人間は神経システムとしての役割を重点的に果たしているように見えます。マインド・アップローディング以降、私たちはコンピュータやロボットと一体となり、宇宙を支配する神経システムとして機能することが期待されます。

ご回答ありがとうございます。提示してくださった「教育を無償化することは可能か」を拝読しました。ここに書かれている、「拡大身体」「拡大頭脳」とは何でしょうか。これは、私たち人間を滅ぼさないのはあくまで「拡大」だからということでしょうか。人間がロボットを雇用するだけの存在ならば、そこに疎外感なく、ともに進化できるのでしょうか。また、楽観論と悲観論はなぜ生まれるのでしょうか。そして、それらを解決するためには何が必要ですか。

ロボットや人工知能は、自己保存の欲望を持たないがゆえに、自己保存の欲望を持つ私たちが、自己保存の欲望を満たすための道具として使うことができるということです。ロボットや人工知能が人類を滅ぼすとするならば、それらを使っている人類が自分たちを滅ぼすということになります。それは「ロボットや人工知能」を核兵器で置き換えればよくわかることです。

それは「教育を無償化することは可能か」で既に書いたことです。重要なことは、人間と同じ人工物を作るのではなくて、人間の欲望を満たすための道具を作るという開発目標を持つことです。