イノベーターのジレンマ

クリステンセンが1997年に出版した『イノベーターのジレンマ(邦訳名. イノベーションのジレンマ)[1]』は、大企業に成長した優良企業は、いかに経営が良くても(むしろ経営が良いからこそ)イノベーションに失敗し、没落することを指摘し、企業におけるイノベーションの研究に大きな影響を与えた。このページでは、2003年の続編、『イノベーターの解決策(邦訳名. イノベーションへの解)』を参照しつつ、クリステンセンの理論がどこまで正しいのかを検証したい。

1.. なぜ優良大企業は没落するのか

1.1.. 持続的イノベーションと破壊的イノベーション

かつてはイノベーションに成功して、業界をリードする大企業になったものの、その後、必要なイノベーションを起こすことができずに、経営危機に直面する企業がたくさんある。「官僚主義、慢心、血族経営の疲弊、拙い計画、近視眼的な投資の地平、不十分な技能とリソース、そして単なる不運[3]」が原因であることもある。クリステンセンは、そうした原因で企業が失敗する事例があることを否定しないが、彼が注目するのは、そうしたわかりやすい事例ではなくて、その経営が優良であるにもかかわらず、否、優良であるがゆえに、企業が業界リーダーの座を失うというパラドキシカルな事例である。

これらの企業は、まさしく、顧客の意見に耳を傾け、顧客が望む種類の製品を改良し、増産するであろう新しい技術に積極的に投資してきたからこそ、そして市場のトレンドを注意深く調査し、最も収益率が高そうなイノベーションにシステマティックに投資配分をしたからこそ、リーダーの地位を失ったのだ。[4]

では、なぜ優良大企業は没落するのか。それは、クリステンセンによると、優良大企業が行うイノベーションは、持続的イノベーションであって、破壊的イノベーション[5]ではないからである。持続的技術(持続的イノベーションで実現する技術)とは、「主要市場における主流の顧客がこれまで評価してきた性能基準に基づいて性能を既存の製品よりも改善させる[6]」技術のことであるのに対して、破壊的技術(破壊的イノベーションで実現する技術)はそうした性能基準を無視している。

破壊的技術は、これまでとは全く異なる価値の提案を市場に行う。一般的に、破壊的技術の性能は、主流市場では既存製品の性能を下回る。しかし、破壊的技術にはその他に、主流から外れた少数の、たいていは新しい顧客に評価される特徴がある。破壊的技術を利用した製品の方が通常は低価格、単純、小型で、使い勝手が良い場合が多い。[7]

クリステンセンが破壊的技術の例として挙げているのは、メインフレームに対するミニコンピュータ(現在、ミッドレンジと呼ばれている中規模のコンピュータ)、ミニコンピュータに対するデスクトップ・パソコン、およびこうしたダウンサイジングに対応するディスク・ドライブ技術、ケーブル駆動の大型掘削機に対する油圧駆動の小型掘削機、ハーレー・ダビッドソンやBMWの大型バイクに対するホンダ、カワサキ、ヤマハの小型バイク、真空管を用いた大型ラジオに対するトランジスタを用いた小型ラジオなどである。

持続的技術で着実に稼いでいる大企業は、通常こうした破壊的技術に早期に対応することをしない。早期の段階では、そもそもそれを必要とする顧客がいるかどうかすらわからない。「存在しない市場は分析することができない[8]」のであり、アニマル・スピリットで一か八かでやるしかない。本業で十分儲かっている大企業が、そのような冒険をする必要はない。だから、「多くの大企業は、新しい市場が“うまみがあるほど大きくなる”まで待つという戦略を採用する[9]」。

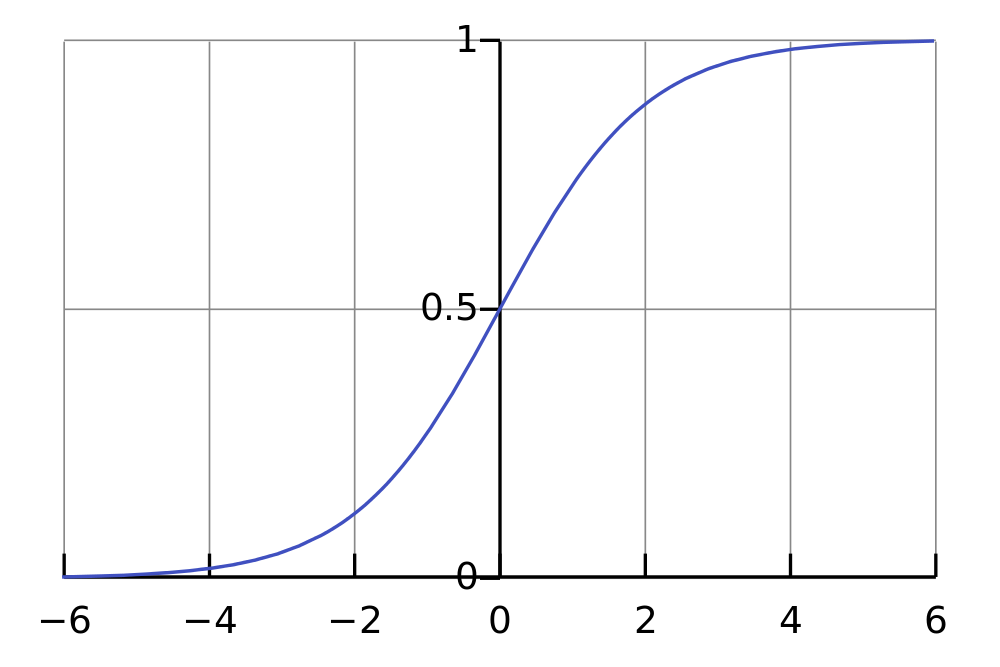

しかし、破壊的技術が大企業の既存のビジネスを「破壊」するようになってから、大企業が新しい技術に取り組もうとしても、時すでに遅く、業界の主導権を掌握できずに、トップの座から落ちることになる。これは、技術の進歩がS字カーブを描くからだ。S字カーブとは、ロジスティック関数、あるいはもっと一般的に言って、シグモイド関数が描く曲線で、以下の図にみられるように、技術の進化は、生物の個体数の増加と同様に、最初は指数関数的に増加し、やがて環境の制約により、頭打ちになる。

古い技術が、性能向上の限界に達し、頭打ちになったころ、新しい破壊的技術が台頭する。その関係は、以下のように示される。

この図が示すように、破壊的技術は、持続的技術よりも性能の点では劣っている。この時点では、大企業は新しい破壊的技術に興味を示さない。興味を示すのは、性能に違いがなくなって、市場規模が大きくなってきたころだ。ところが、この時は新興企業の勢いが一番強い時であり、この時になって慌てて模倣し始めても、追いつくことすらできない。「下から脅かす新しい技術を予期し、時宜に適ったやり方で切り替えることができないことが、既存の大企業が失敗する原因として、そしてまた、新規参入の企業あるいは領域侵犯する企業の優位性の源としてしばしば挙げられてきた[11]」所以である。

先行者であるかどうかが死活問題になるのは、持続的イノベーションにおいてではない。

そのような強い先行者の優位性があるのは、破壊的イノベーションにおいてであるのだが、破壊的イノベーションほどよくわからない市場はない。これがイノベータのジレンマだ。[12]

先行者となることがそれほど重要ならば、市場の不確実性というリスクがあっても、もっと初期の段階で大企業も破壊的技術に取り組めばよいと思うかもしれない。しかし、たとえ経営者が破壊的技術に将来性を感じたとしても、企業の経営資源をその開発に振り向けることはできない。

1.2.. 破壊的イノベーションへの参入の難しさ

破壊的イノベーションへの参入が困難であるのにはいくつか理由がある。既存技術との共食いやサンク・コストを懸念して躊躇するということもある[13]。しかし、そういう懸念がなくても、大企業の規模の大きさが、破壊的イノベーションへの早期の参入を妨げるとクリステンセンは指摘する。

すなわち、企業は成長して大きくなればなるほど、成長率を維持するためにより大きな利益を稼がなければならない[14]。ところが、破壊的技術の市場は、初期の段階では非常に小さく、早期に参入しても、得られる利益はわずかで、大企業の成長には寄与しない。成長率が低下するだけで株価は下がるので、経営者には絶えず成長率を高めるように投資家からプレッシャーがかかる[15]。また、成長が鈍化すれば、昇進と賃上げを求める従業員の士気にもかかわる。ストック・オプションの制度を採用している場合はなおさらだ。だから、大企業の経営者は初期の破壊的イノベーションには関心を示さないというわけだ。

では、投資家から成長を求められる大企業が破壊的技術の開発に早い段階で取り組み、自社の成長に寄与するほどに破壊的技術の市場の成長率を高めることはできないのか。クリステンセンによると、1993年から1998年にかけてアップルが販売した、世界初の個人用携帯情報端末(PDA)、ニュートンがそれに該当するのだが、投資家が満足するよう結果にはならなかった。アップルがまだ小さな企業だった1977年に発売したアップルⅡは、成功した破壊的技術だったが、ニュートンはそうではなかったのだ。「1979年当時の小規模なアップルにとって、4万3000台の販売台数は、株式公開にふさわしい勝利であったが、1994年の大企業アップルにとって、ニュートンの14万台という売れ行きは失敗であった[16]」。つまり、製品に問題があったのではなくて、マーケットが小さすぎて、大企業の成長には寄与しなかったから失敗だった[17]というのだ。

1.3.. 持続的イノベーションによる高機能化の罠

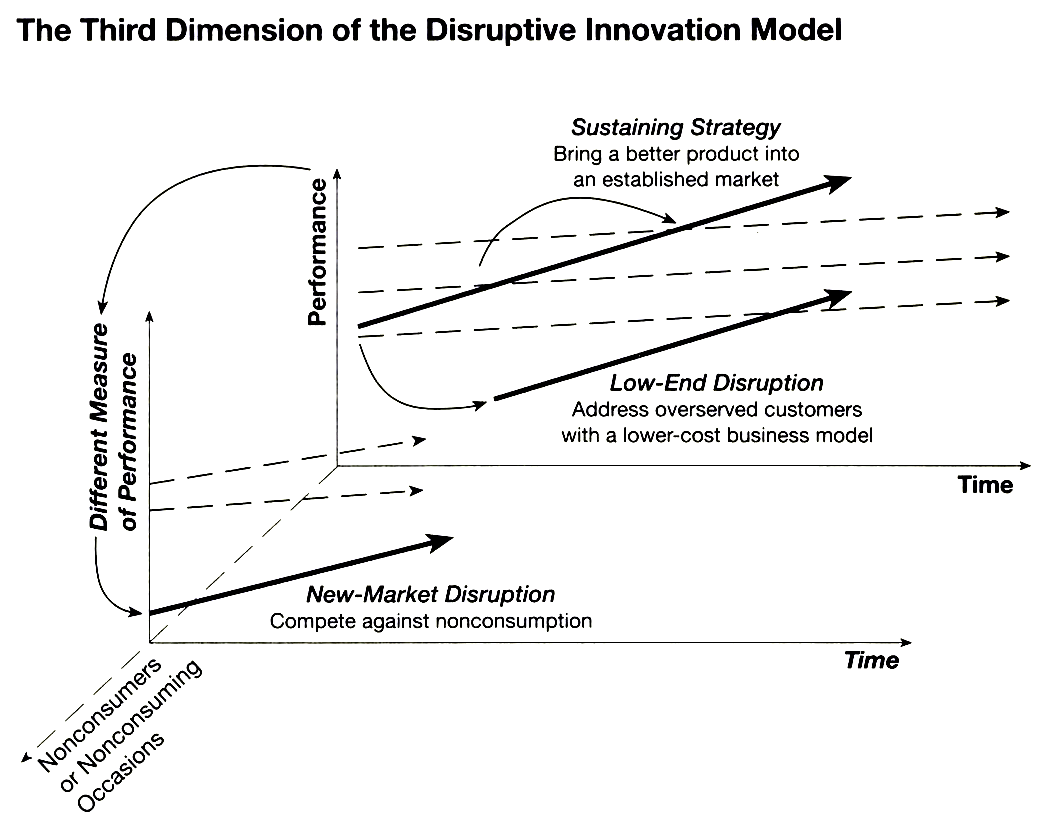

技術の持続的イノベーションを行う優良大企業が失敗するもう一つの原因は、「技術が市場の要求よりも速く進歩しうる[18]」ところにあるとクリステンセンは言う。以下の図は、横軸に時間、縦軸に製品の性能をとったグラフで、持続的イノベーションによる性能の進化の速度が市場が求める性能の進化の速度よりも高いので、やがて顧客が対価を支払おうとする以上のものとなって、売れなくなることを示している。そして、そのころ、破壊的イノベーションで登場した新製品が、市場のローエンドで求められる性能に達し、主役が交代するというわけだ。

企業が、持続的イノベーションによって製品を高機能化するには二つの理由がある。一つ目は、模倣者との競争に勝つためである。クリステンセンは「製品選びの基準は、しばしば、機能性、信頼性、利便性、そして最終的には価格の順で進化する[20]」と言う。破壊的イノベーションによって生まれた製品には、最初競争相手がいない。その製品は、その新しい機能性によって選ばれる。ところが、その製品がヒットすると、ライバルが続々と現れる。最初のうちは、元祖が模倣者よりも高い信頼性(ブランド)を持つがゆえに、優位に立つことができる。しかし、模倣者が実績を積むにつれて、付加価値の高い利便性で差別化する必要が出てくる。だが模倣者たちも行う高機能化が市場が求める水準に達すると、最後は価格だけの勝負になる。商品がコモディティ化するのは末期現象であり、大企業は、その時までに未開拓の分野を開拓しなければならないのだが、既に述べた理由により、大企業はそのチャンスを逃してしまう。

もう一つの理由は、大企業になるほどより多くの利益を出さなければならないという件の事情と関連する。ローエンドの製品よりもハイエンドの製品の方が、利幅が大きい。パレートの法則を援用するまでもなく、売上の八割は全顧客の上位二割が生み出し、残りの顧客の八割は売り上げの二割にしか貢献しない。だから、利益を増やすには、上位の顧客に向けてのサービスを充実させなければならない。上位の顧客は、ハイエンドの製品を購入する傾向があるので、勢い、企業は製品の高機能化に力を入れることになる。すると、下位のマーケットに空白が生じるので、そこに新規参入者が入り込む余地が出てくる。日本の家電メーカーが、国内の顧客の需要を満たすために高機能高価格の商品の開発に注力し、その結果、新興国市場向けの商品の開発が疎かになり、韓国のメーカーに市場を奪われたのはその一例である。

2.. バリュー・ネットワーク

2.1.. ローエンド型破壊と新市場型破壊

もちろん、単に価格だけが問題なら、機能限定の下位商品から高機能の上位商品まで幅広いラインナップをそろえることで対応できる。だが、それでは対応できない場合がある。既存の商品とは異なるパラダイム[21]の商品に対する需要が生まれる場合である。クリステンセンは、この違いを明確にするために、『イノベーターの解決策』では、『イノベーターのジレンマ』での二次元のグラフを以下のような三次元のグラフに書き換えている。

この図において、ローエンド型破壊とは性能の基準が異なる新市場型破壊が、手前の別次元の平面に描かれている。クリステンセンは、新市場型破壊を「新しいバリュー・ネットワークを作る破壊[22]」と定義し、バリュー・ネットワーク(value network)を「その内部で企業が顧客のニーズを確認し、これに応え、問題を解決し、資源を調達し、競合他社に反応し、利益を追求するコンテキスト[23]」と定義している。さらに、バリュー・ネットワークの概念は、技術的パラダイムの概念に基づく[24]ということが記されている。だから、バリュー・ネットワークとは、経営的パラダイムのことであると言ってよいかもしれない。

実際、クリステンセンは、「経営のパラダイム」という表現を使っている。

より熱心に働き、より懸命になり、より積極的に投資し、顧客の要望により応えようとすることは、すべて、新しい持続的技術による問題の解決策である。しかし、こうした健全な経営のパラダイムは、破壊的技術に対応するに際して無益であり、多くの場合、反生産的でさえある。[25]

クリステンセンが謂う所の破壊的イノベーションは、クーン[26]が謂う所のパラダイム・シフトと類似性を持つ。既存の大企業は、正常科学に相当し、持続的イノベーションは、正常科学のパラダイムに基づくパズル解きに相当する。破壊的イノベーションを仕掛けるベンチャー企業は異常科学に相当し、破壊的イノベーションが成功するなら、それはパラダイム・シフトが起きたということである。

もっとも、クリステンセンは、自分のオリジナリティを守ろうとするためなのか、クーンのパラダイム論には言及していない。また、「業界をリードする企業が失敗するのは、そのエンジニアが特定の技術的パラダイムを押し付けられる傾向があるからとか、“自社で発明されていない”イノベーションを無視したからということではない[27]」とも言っている。

しかし、作られる物は作る側の価値を反映しているのだから、経営的パラダイムは技術的パラダイムと一体の関係にある。クリステンセンも「バリュー・ネットワークは、製品のアーキテクチャを鏡のように反映している[28]」ことを認めている。例えば、メインフレームを作っている企業は、それ自体メインフレーム的な中央集権的構造を持つ。そして、経営者は投資家や既存顧客の要望を聞くように拘束されているので、たとえ自分の≪技術的パラダイム=経営的パラダイム≫が古いと感じても、それを容易には捨て去ることができないのだ。

2.2.. 価値のしがらみによる拘束

バリュー・ネットワークを、その負の側面を強調して、日本語にするなら、「価値のしがらみ」と訳すことができる。ネットワークは、直訳すると、網の作用ということだ。大きな動物ほど、網に絡まると、網の作用により自由に動けなくなる。これに対して小さな動物は、網の目をすり抜けて自由に行動できる。企業は、イノベーションに成功して、大きくなればなるほど、より大きな投資家と顧客を抱えることになる。これに対して、スタートアップ企業の場合、関係者による拘束が小さいので自由に事業の選択ができる。だから、既存の大企業よりも、小さなスタートアップ企業の方が破壊的イノベーションを起こしやすいのである。

クリステンセンは、既存の大企業が早期に破壊的イノベーションへ投資して失敗した例として、アップルのニュートンを挙げた。スタートアップ企業の時は、アップルⅡを4万3000台売って大成功と評され、大企業になってからは、ニュートンを14万台売って失敗と評された。しかしこの評価の違いは、投資金額に対する収益、企業全体への成長への寄与度といった尺度からだけでそう評されたのではなかった。アップルⅡとニュートンでは単価が異なるし、1979年と1994年では、コンピューター・ユーザーの数も異なるので台数の絶対数だけを比べて評価を下すことはできない。ニュートンが失敗と評される最大の理由は、1996年から販売されるようになったパーム社のPDAとの競争に敗れたからだ。

アップルによるニュートンのプロジェクトは、1998年に停止となり、ニュートンの技術は子会社に継承されたが、結局日の目を見ないまま消滅した。アップルは、コンピューター・メーカーであり、当初、PDAを作るというよりも、小さなパソコンを作ることを開発目標としていた。ところが、ユーザーが当時の技術水準で期待していたのは、小さなパソコンではなく、高機能な手帳であった。900ドルという価格は、パソコンの価格としては低いが、手帳の価格としては高すぎる。だから売れなかった。これに対して、パーム社は禅の思想に基づき[29]、無駄な機能をすべて捨て去り、299ドルという低価格で、純粋なPDAとして販売した。パーム社のPDAは、機能的にはニュートンよりも劣っていたが、商業的には成功した。これも典型的な破壊的技術である。既存のコンピューターのユーザーのために小さなパソコンを作るという技術的/経営的パラダイムに基づくアップルには、ニュートンのような持続的イノベーションの産物しか生み出せなかったのである。

ジョブズ[30]も禅に傾倒した人物だったが、ニュートンを開発したのは、ジョブズを追放した後のアップルだった。ジョブズは、復帰後、子会社になったニュートンを再統合したものの、ニュートン・プロジェクトを再開しなかった。代わりに彼が開発した最初の携帯機器は、iPodという携帯型デジタル音楽プレイヤーだった。これも余計な機能を捨て去って安価に販売したことで成功したが、今度はコンピューター・メーカーの技術的/経営的パラダイムがプラスに働いた。

これとは対照的にAV機器メーカーとしての技術的/経営的パラダイムを持ち、また音楽会社を子会社に持つがゆえにネット上での著作権侵害を心配しすぎるという「価値のしがらみ」に拘束されていたソニーのウォークマンは、ネット革命に対応できずに、iPod との競争に敗れた。ソニーは、コンピューター上の標準的な音声ファイルフォーマットのMP3への対応が遅れ、ネットを通じて音楽をダウンロードし、整理する iTunes のようなソフトを作ろうともしなかった。ソニーは、今でも高音質を追求するといったAV機器メーカーとしての持続的イノベーションに注力している。

アップルは、その後、携帯機器の高機能化を進め、スマートフォンやタブレット・コンピュータを世に送り出して、成功をおさめた。これに対して、パソコン市場で勝利したマイクロソフトは、モバイルで失敗した。マイクロソフトは、かなり早い時期(1990年代)からモバイルの重要性を認識し、携帯機器への進出を試みていたが、マイクロソフトがモバイルに進出するというのは、トラックを製造している企業が、その技術的/経営的パラダイムを引きずったまま、小型車の市場に参入するようなものだ。Windows はハイスペックのパソコンにすらかなりの負荷をかける OS であり、それを携帯端末に搭載するのはかなり無理がある。また、アップルの客が個人の消費者であったのに対して、マイクロソフトの主要な顧客は事業者であり、両社はバリュー・ネットワークが異なる。マイクロソフトがアップルの真似をして Windows 8 を作ったところ、既存顧客から大きな反発を食らった。

以上を要するに、大企業が破壊的イノベーションで失敗するのは、会社の規模に見合った利益を求めようとするために、市場規模の小さな破壊的イノベーションに早期に参入できないという理由のみによるのではない。企業が大きくなるにつれて関係者とのバリュー・ネットワーク(価値のしがらみ)が強固になり、自由な経営ができなくなり、時代の変化に適応できなくなるのだ。

2.3.. 日本における価値のしがらみ

クリステンセンが、バリュー・ネットワークにおいて特に重要と考えているのは、顧客と投資家との関係である[31]。米国ではそうなのだろうが、長年株式持ち合いをし、低収益性を相互に黙認してきた日本企業では株主の声はそれほど大きくはない。その代わりに日本で声が大きいのは従業員だ。日本では「社員」という言葉は株主ではなくて、従業員を指す言葉として使われる。このことが象徴的に示しているように、日本では「会社は株主のものではなくて、従業員のもの」という意識が強い。だから、日本では、従業員もバリュー・ネットワークの重要な構成要素となっている。

そのことを如実に示す最近の事例が、大塚家具における経営方針を巡る「お家騒動」である。大塚家具の創業者である大塚勝久[32]は、店の入り口で客に登録をさせ、入店する客に店員がついて回る接客販売で会社を会員制の高級家具店として成長させた。しかし、この方法だと高級家具を買えない下位の顧客層の市場に空白ができてしまう。その空白にニトリやイケアなどが参入し、さらに大塚家具から中位の客を奪って、成長した。これもまた破壊的イノベーションと言うことができる。後を継いだ娘の久美子社長[33]は、これまでの接客方式では、客足を遠のかせるとして、カジュアルで気軽に入れる店作りを進めた。この経営方針の転換に反発し、勝久会長が自らの取締役再任と久美子社長の解任を求める株主提案を行ったのが、件の「お家騒動」である。

久美子路線では、長年接客販売を行ってきたアドバイザーたちが熟練の技能を発揮しにくくなる。自分たちの立場がなくなることを恐れた古参の従業員たちは、勝久会長のもとに馳せ参じた。株主総会に先立って勝久会長は、部長クラスの八人の従業員を伴って、会見を開き、次のように述べた。

久美子氏が社長のままでは優秀な社員が退社してしまう。社員を育てたのはお客さまだ。子供は5人いるが、1700人の社員も子供だ。このような提案にいたるまで時間はかかったが、評価してもらえる。株主へのアプローチはこれからだ。正しい報道をしていただくことが会社の価値を上げる[34]。

この会見を聞けばわかるように、勝久会長にとって最も重要なのは「社員」であって、株主は二の次である。日本の経営者にはこうした価値観の持ち主が多い。

もしも久美子社長が、自分が設立した小さな会社で、カジュアル路線を展開しても、だれも反対しないだろう。ところが、大塚家具のような長い歴史を持つ大企業では、既存顧客とベテラン従業員との間に強固な価値のしがらみ(バリュー・ネットワーク)ができており、このしがらみを断って、新しい顧客層を開拓する破壊的イノベーションをしようとすると大きな反発に遭うことになる。株主総会で久美子社長は勝ったが、訴訟はまだ続いており、この泥沼の抗争は、長い歴史を持つ大企業にとって、破壊的イノベーションがいかに困難であるかをよく示している。

3.. ジレンマの解決策

3.1.. 環境適応と変化適応の両立

私がこれまで使ってきた用語で表現するなら、クリステンセンが謂う所のイノベーターのジレンマとは、環境適応と変化適応のジレンマであるということになる。システムが自己を長期にわたって保存しようとすると、現在の環境に適応しつつ将来の環境の変化にも適応しなければならない。ところが環境適応と変化適応という二つの戦略は二律背反的で、環境に適応すればするほど変化には適応できなくなり、変化に適応しようとすると、環境への適応を断念しなければならない。一方に力を入れると他方が疎かになるという意味で、それはジレンマなのだ。

例えば、Perl のような特定の言語に特化したベテランのプログラマーは、未だにどの言語にも特化していない新人プログラマーよりも専門家として高い報酬を得ることができた。ところが、Perl が時代遅れになると、Perl に特化しすぎたプログラマーは、失職の危機に瀕する。これに対して、特定言語に特化していない新人プログラマーは、そうした環境の変化により柔軟に対応することができる。他の業界はプログラミングの分野ほど流行の変化は激しくないかもしれないが、それでも、どの労働者も、高い報酬を手にしようと特定の職業に特化すればするほど、時代の流れの変化についていけなくなるリスクを増大させてしまうというジレンマを大なり小なり抱えている。このジレンマを克服するために、私は以下のようなアドバイスをしたことがある。

経営者と同様に、労働者も、仕事に関しては自分の得意分野に特化して環境適応を行い、変化適応の方は、投資という形で行うのが現実的です。よく、自分の会社の株は買うなと言われますが、それは、自分の会社が倒産すると、仕事と資産の両方を同時に失ってしまい、きわめてリスキーだからです。リスク分散という観点からすれば、自分の仕事と代替関係にある分野の株を買えばよいでしょう。異業種への転職は困難ですが、異業種への投資なら、簡単にできます。[35]

これは労働者に対するアドバイスだが、経営者に対しても同じアドバイスが有効である。持続的イノベーションに成功し、儲かっているうちに、儲けた金で、自分たちの持続的技術に取って代わりそうな破壊的技術の候補に投資すればよい。投資方法は、既に台頭してきた新興企業への投資でも、独立した企業の新設でも、社内ベンチャーでもよい。破壊的技術が常に成功するとは限らないが、その場合、本業が残る。破壊的技術が成功すれば、本業が傾くが、どちらに転んでも、全資産をすべて失うという最悪の事態は回避される。

クリステンセンも「破壊的技術を商品化する業務を、最初期での破壊的事業による売り上げ、利益、わずかな注文を十分に業績に生かせるぐらい小規模な組織に任せる[36]」というアプローチが最も成功すると言っている。クリステンセンが成功事例として挙げるのは、破壊的イノベーションを行う小さな企業を多数買収し、50年以上にわたって10%以上の成長を続けているジョンソン・エンド・ジョンソン[37]、レーザージェット・プリンターとインクジェット・プリンターという共食いする技術を別会社にして開発し、前者から後者へのパラダイム転換に際して負け組になることを回避したヒューレットパッカード[38]、メインフレームからミニコンピュータへのパラダイム転換で失敗したが、デスクトップ・パソコンという破壊的技術の破壊的技術では、独立した組織を作ることで成功したIBM [39]などである。

企業買収は、時間を買う行為だとよく言われる。新しい事業部門を一から作るよりも、既存の企業を買収した方が、スピーディーに企業の規模を拡大できる。しかしシナジー効果を狙って、一つの企業へと経営統合をするなら、大企業ゆえの弱みをさらに大きくしてしまうことになる。つまり、変化適応の能力を失って、総倒れになるリスクを高めてしまう。変化適応能力を高めるには、いたずらに規模の拡大を求めることなく、買収したスタートアップを小さな組織のまま独立経営させ、経営内容には口を挟まないようにすることが肝要である。買収した側は、買収された側に「利益を出せ」ということ以外は言う必要はない。社内ベンチャーの場合、本社が業務に介入すると、本社のバリュー・ネットワークに拘束されて、失敗する [40]。

このジレンマの解決策は、持続的イノベーションを行っている大企業にとっても、破壊的イノベーションを仕掛けるスタートアップ企業にとっても、そして何よりイノベーションの恩恵を受ける消費者にとってもメリットのある方法だ。

- 持続的イノベーションを行っている大企業にとっては、パラダイム転換が起きても、新しいパラダイムの産業から株主として収益を得ることができる(さらにはキャピタルゲインを得られる)。

- 破壊的イノベーションを仕掛けるスタートアップ企業にとっては、資金調達が容易になる。破壊的イノベーションが成功し始めると、破壊される側が、自分たちの既得権益を守ろうと、訴訟を起こしたり、政治的圧力を加えたりするのが常だが、そうした妨害を受けにくくなる。

- 消費者にとっては、イノベーションが迅速に起きることで、その恩恵を受けることができる。

大塚家具の場合、久美子社長は、大塚家具全体を変えるのではなく、大塚家具とは別に小さな新会社を作り、伝統的な接客サービスにまだ染まっていない新人従業員を引き抜いて、そこで新しいカジュアル路線を実現し、大塚家具本体では、従来型の高級路線を規模を縮小して続ければよかったのではないか。実際に起きたことはこれとは逆の現象で、株主総会で敗れた大塚勝久は、2015年7月1日に、「匠大塚」(たくみおおつか)なる新会社を設立し、自分と長男が代表取締役に就任した。これまでの路線を受け継ぐのであるなら、「大塚家具」のブランドをそのまま使った方が顧客にもわかりやすい。

3.2.. 破壊的イノベーションの歴史的考察

クリステンセンは「破壊的技術を利用した製品の方が通常は低価格、単純、小型で、使い勝手が良い場合が多い」と言うが、優良大企業を没落させる新しい技術的/経営的パラダイムが常にこの性質を持っているとは限らない。特に、前近代社会から産業革命を経て、1970年代に至る工業社会の時代において、新しい製品は、従来の製品よりも高価格、複雑、大型になる傾向がある。人間や家畜を動力源とする前近代的経済から蒸気機関を動力とする近代的経済へ、あるいは軽工業から重化学工業への変遷をすべて持続的イノベーションと呼ぶのは無理がある。産業の重厚長大化のプロセスで、多くの優良大企業が事業に失敗して没落していったからだ。

クリステンセンの理論が最もよくあてはまるのは、1970年代以降の情報社会の時代においてである。情報革命によって、たんに作られている製品が重厚長大から軽薄短小になっただけではなかった。作っているシステム自体が脱中心化され、ダウンサイズされていったのだ。中央集権的なコングロマリットは時代遅れとなり、小さなベンチャー企業が躍進し始めるようになった。国家もまた「大きな政府」から「小さな政府」へとダウンサイズされた。この意味で、技術的パラダイムと経営的パラダイムの両面で破壊的イノベーションが起きたと評することができる。そして、そしてこの破壊的イノベーションに適応できなかった既存大企業や、ソ連のような社会主義国家が、さらにはしばらくして、「最も成功した社会主義国家」と言われた日本が相次いで没落した。

日本は、重厚長大から軽薄短小への産業構造の転換に当初成功した。しかし、その成功は、政府主導の産業政策によってではなく、例えば、ソニーのような、政府の指導を受けない民間企業から生まれた破壊的イノベーションによってもたらされた。初期のソニーには、まだ存在しない破壊的イノベーションのマーケットをいち早く見抜く能力があったとクリステンセンは言う。

ソニーの創業者、盛田昭夫は、消費者が何をしたがっているのかを観察し、その洞察を、より良く仕事をするのに役立つ解決策と結びつける達人であった。1950年から1982年にかけて、ソニーは、12の異なった新市場型破壊の成長ビジネスを成功させた。それらには、1955年から始めたバッテリーを電源とするオリジナルな小型トランジスタ・ラジオ、1959年の初のポータブル半導体白黒テレビが含まれる。この他、ビデオカセット・プレーヤー、ポータブル・ビデオ・レコーダー、そして1979年に発売され今や普遍的な用語となったウォークマン、1981年にから始まった3.5インチのフロッピーディスクがある。[41]

ところが、1981年に盛田昭夫(もりた あきお, 1921年1月26日 – 1999年10月3日)が経営の第一線を退くと、ソニーの破壊的イノベーションが止まり、持続的イノベーションを行うようになったとクリステンセンは指摘する。持続的イノベーションはソニーにしばらく利益をもたらしたが、破壊的イノベーションの攻撃を受ける側に回ることになり、その後、業績不振に喘ぐこととなった。

3.3.. 日本経済衰退のミクロ的要因

ソニーの歴史は、日本企業全般の歴史を象徴している。敗戦から立ち上がった日本企業は、破壊的イノベーションを仕掛ける挑戦者として世界の市場に臨んだ。最初は「安かろう悪かろう」と思われていた日本製品だったが、その後、技術的水準がS字カーブを描いて向上し、1980年代には、持続的イノベーションを行うことで、日本製品は高級品と認識されるようになった。1980年代は日本経済にとって黄金時代だったが、日本経済衰退の芽は、1980年代に既に出始めていた。

他の企業と同様、ソニー、トヨタ、新日本製鉄、キャノン、セイコー、ホンダといった破壊者たちは、ハイエンドに舞い上がり、目下[2003年現在]、各市場で世界最高級の製品を生産している。これらの企業が破壊した欧米の企業と同様に、日本の大企業は市場のハイエンドで膠着しており、そこにはもはや成長の余地がない。米国の経済が、リーダー格の企業がハイエンドで釘付けになった後も、長期にわたって停滞しないのは、人々がそうした企業を去って、在野でベンチャー・キャピタルの出資を受け、新しい破壊的成長の波を起こすことができるからだ。これとは対照的に、日本経済では、こうしたことを可能にする労働市場の流動性とベンチャー・キャピタルのインフラを欠いている。それゆえ、日本が破壊的ゲームを演じたのは一回限りで、大いに利益を得たものの、後が続かない。日本のマクロ経済的な病理は、実のところ、ミクロ経済に根源的な原因があるように見える。[42]

日本では、優秀な人材が、安定した雇用を求めて大企業や公官庁に集中しており、安住の地を捨ててまで起業する人は稀である。グローバル・アントルプレナーシップ・モニターによると、日本の起業活動率は、67ヶ国中下から2番目である[43]。世界銀行の Doing Business 2016 によると、日本は、起業のしやすさランキングで、189か国中81位である&##91;44]。日本でもっと起業を活発にし、破壊的イノベーションを促進しようとするなら、終身雇用制を廃止し、雇用を流動化し、スタートアップが容易に資金を得ることができるように、金融の自由化もさらに進めなければならない。ところが、日本で雇用の流動化を提案すると、「企業の首切りを許すな」という反対論が出てくるし、金融の自由化を促進しようとすると、「日本をハゲタカの餌食にするな」といった反発が起きる。高度成長期に有効だった所謂「日本的経営」を死守することが日本経済のためになると思っている人は、クリステンセンのこの的確な指摘に耳を傾けるべきである。

1990年代以降、日本の家電メーカーが業績不振に陥り、経営者の無能ぶりが非難された。しかし、クリステンセンが認識する通り、日本の家電メーカーのような、技術革新がスピーディーに起きる分野の優良大企業が破壊的イノベーションで没落するのはほとんど運命のようなもので、経営者たちを人格攻撃してもしかたがない。家電メーカーがだめでも日本には自動車メーカーがまだあると思うかもしれないが、日本の既存の自動車大手が、来るべき新しいパラダイム(電気自動車や人工知能による自動運転が有力候補だ)に適応できるかどうか不明である。日本人が憂慮しなければならないことは、既存大企業が破壊的イノベーションによって破壊されていることではなくて、それらを破壊する新しい企業が日本からではなくて、主として外国から現れていることだ。今の日本に必要なことは、高度成長期における成功体験の呪縛を断ち切り、大企業信仰を捨て、情報社会を生き抜く新しい社会システムを構築することである。

4.. 参照情報

4.1.. 関連著作

- クレイトン・クリステンセン『イノベーションのジレンマ』翔泳社; 第1版 (2001/7/3).

- Clayton M. Christensen. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Harvard Business Review Press; Reprint版 (2013/11/19).

- クレイトン・クリステンセン, マイケル・レイナー『イノベーションへの解』翔泳社; 第1版 (2003/12/12).

- Clayton M. Christensen, Michael E. Raynor. The Innovator’s Solution: Creating and Sustaining Successful Growth. Harvard Business Review Press; Illustrated版 (2013/11/19).

- 伊神満『「イノベーターのジレンマ」の経済学的解明』日経BP (2018/5/24).

4.2.. 注釈一覧

- ↑日本では、『イノベーションのジレンマ』と訳されているが、ジレンマに陥るのは、イノベータであって、イノベーションではない。大企業は、とかく市場を独占してイノベーションを遅らせようとする傾向があるので、そうした大企業の没落は、むしろイノベーションにとっては推進要因となる。

- ↑“Clayton Christensen” by World Economic Forum. Licensed under CC-BY-SA.

- ↑“bureaucracy, arrogance, tired executive blood, poor planning, short-term investment horizons, inadequate skills and resources, and just plain bad luck" Christensen, Clayton M. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Kindle Edition. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Pr, 1997. Location 67

- ↑“Precisely because these firms listened to their customers, invested aggressively in new technologies that would provide their customers more and better products of the sort they wanted, and because they carefully studied market trends and systematically allocated investment capital to innovations that promised the best returns, they lost their positions of leadership." Christensen, Clayton M. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Kindle Edition. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Pr, 1997. Location 128

- ↑破壊的イノベーション(disruptive innovation)における“disruptive”は、分離を意味する接頭語“dis”と切断を意味する“rupt”から成り立ち、断絶的イノベーションとも訳すことができる。つまり、このイノベーションはたんに古いパラダイムを破壊するだけでなく、それと断絶した、つまり共約不可能な新しいパラダイムを作り出す。ここでは定訳に従うが、破壊的創造という両面を持っていることに留意したい。

- ↑“they improve the performance of established products, along the dimensions of performance that mainstream customers in major markets have historically valued." Christensen, Clayton M. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Kindle Edition. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Pr, 1997. Location 179

- ↑“Disruptive technologies bring to a market a very different value proposition than had been available previously. Generally, disruptive technologies underperform established products in mainstream markets. But they have other features that a few fringe (and generally new) customers value. Products based on disruptive technologies are typically cheaper, simpler, smaller, and, frequently, more convenient to use." Christensen, Clayton M. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Kindle Edition. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Pr, 1997. Location 184

- ↑“Markets that Don’t Exist Can’t Be Analyzed" Christensen." Clayton M. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Kindle Edition. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Pr, 1997. Location 290

- ↑“Many large companies adopt a strategy of waiting until new markets are “large enough to be interesting.”" Christensen, Clayton M. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Kindle Edition. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Pr, 1997. Location 284

- ↑“The logistic sigmoid function." 2 July 2008.

- ↑“The inability to anticipate new technologies threatening from below and to switch to them in a timely way has often been cited as the cause of failure of established firms and as the source of advantage for entrant or attacking firms." Christensen, Clayton M. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Kindle Edition. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Pr, 1997. Location 992

- ↑“It is in disruptive innovations, where we know least about the market, that there are such strong first-mover advantages. This is the innovator’s dilemma." Christensen, Clayton M. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Kindle Edition. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Pr, 1997. Location 301

- ↑“The fear of cannibalizing sales of existing products is often cited as a reason why established firms delay the introduction of new technologies." Christensen, Clayton M. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Kindle Edition. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Pr, 1997. Location 703

- ↑“Because growing companies need to add increasingly large chunks of new revenue each year just to maintain their desired rate of growth, it becomes less and less possible that small markets can be viable as vehicles through which to find these chunks of revenue." Christensen, Clayton M. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Kindle Edition. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Pr, 1997. Location 2323

- ↑“Good managers are driven to keep their organizations growing for many reasons. One is that growth rates have a strong effect on share prices. To the extent that a company’s stock price represents the discounted present value of some consensus forecast of its future earnings stream, then the level of the stock price—whether it goes up or down—is driven by changes in the projected rate of growth in earnings. In other words, if a company’s current share price is predicated on a consensus growth forecast of 20 percent, and the market’s consensus for growth is subsequently revised downward to 15 percent growth, then the company’s share price will likely fall—even though its revenues and earnings will still be growing at a healthy rate. A strong and increasing stock price, of course, gives a company access to capital on favorable terms; happy investors are a great asset to a company." Christensen, Clayton M. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Kindle Edition. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Pr, 1997. Location 2420

- ↑“while selling 43,000 units was viewed as an IPO-qualifying triumph in the smaller Apple of 1979, selling 140,000 Newtons was viewed as a failure in the giant Apple of 1994." Christensen, Clayton M. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Kindle Edition. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Pr, 1997. Location 2473

- ↑“I believe that the root cause of Apple’s struggle was not inappropriate management. The executives’ actions were a symptom of a deeper problem: Small markets cannot satisfy the near-term growth requirements of big organizations." Christensen, Clayton M. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Kindle Edition. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Pr, 1997. Location 2492

- ↑“technologies can progress faster than market demand," Christensen, Clayton M. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Kindle Edition. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Pr, 1997. Location 193

- ↑“To simplify the chart, we depict customers’ ability to utilize improvement as a single line. In reality, there is a distribution of customers around this median: There are many such lines, or tiers, in a market―a range indicated by the distribution curve at the right. Customers in the highest or most demanding tiers may never be satisfied with the best that is available, and those in the lowest or least demanding tiers can be oversatisfied with very little.” Christensen, Clayton M., and Michael E. Raynor. The Innovator’s Solution: Creating and Sustaining Successful Growth. 1st ed. Harvard Business Review Press, 2003. p.33

- ↑“The basis of product choice often evolves from functionality to reliability, then to convenience, and, ultimately, to price." Christensen, Clayton M. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Kindle Edition. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Pr, 1997. Location 335

- ↑パラダイム(paradigm)とは、科学者にとって模範となるような範例のことで、クーンが『科学革命の構造』で使ったキーワードである。後にクーンは、この用語が曖昧であったことを反省して、専門図式(disciplinary matrix)という表現を提案したが、これは流行しなかった。現在では、パラダイムという言葉は、時代を画すような思考の枠組みというような広い意味で、自然科学のみならず、他の学問分野や技術やビジネスの分野でも使われている。

- ↑“distructions that create a new value network” Christensen, Clayton M., and Michael E. Raynor. The Innovator’s Solution: Creating and Sustaining Successful Growth. 1st ed. Harvard Business Review Press, 2003. p.45

- ↑“the context within which a firm identifies and responds to customers’ needs, solves problems, procures input, reacts to competitors, and strives for profit" Christensen, Clayton M. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Kindle Edition. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Pr, 1997. Location 890

- ↑“The concept of value network builds on Giovanni Dosi’s concept of technological paradigms. See Giovanni Dosi, “Technological Paradigms and Technological Trajectories, Research Policy (11), 1982, 147–162. Dosi characterizes a technological paradigm as a “pattern of solution of selected technological problems, based on selected principles derived from natural sciences and on selected material technologies” (152). New paradigms represent discontinuities in trajectories of progress as defined within earlier paradigms. They tend to redefine the very meaning of progress, and point technologists toward new classes of problems as the targets of ensuing normal technology development. The question examined by Dosi—how new technologies are selected and retained—is closely related to the question of why firms succeed or fail as beneficiaries of such changes." Christensen, Clayton M. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Kindle Edition. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Pr, 1997. Location 1290

- ↑“Working harder, being smarter, investing more aggressively, and listening more astutely to customers are all solutions to the problems posed by new sustaining technologies. But these paradigms of sound management are useless—even counterproductive, in many instances—when dealing with disruptive technology." Christensen, Clayton M. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Kindle Edition. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Pr, 1997. Location 1533

- ↑クーン, トーマス・サミュエル(Thomas Samuel Kuhn, 1922年7月18日 – 1996年6月17日)は、アメリカ合衆国の科学史家である。パラダイム論で有名。

- ↑“It wasn’t the case that the leading companies’ engineers tended to get stuck in a particular technological paradigm or ignored innovations that were “not invented here.”" Christensen, Clayton M. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Kindle Edition. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Pr, 1997. Location 1933

- ↑“Value Networks Mirror Product Architecture" Christensen, Clayton M. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Kindle Edition. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Pr, 1997. Location 897

- ↑PalmSource, Inc. “Zen of Palm.”

- ↑ジョブズ, スティーブン(Steven Jobs, 1955年2月24日 – 2011年10月5日)は、アメリカ合衆国の実業家で、アップル社の共同設立者の一人である。

- ↑“Companies Depend on Customers and Investors for Resources." Christensen, Clayton M. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Kindle Edition. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Pr, 1997. Location 256

- ↑大塚勝久(おおつか かつひさ, 1943年4月27日 – )は、大塚家具の創業者である。長女の久美子たちによって、代表取締役社長を解任される。

- ↑大塚久美子(おおつか くみこ, 1968年2月26日 – )は、大塚家具代表取締役社長。

- ↑産経新聞. “【大塚家具「父」会見詳報】「私は娘よりも社員を選ぶ」「娘の社長復帰はクーデター、社員にとってはテロだった」.” 2015.2.26 11:06.

- ↑永井俊哉. “熱力学第二法則からエントロピーの法則へ .” コメント(2009年8月14日 @10:40 PM)

- ↑“Place responsibility to commercialize disruptive technologies in organizations small enough that their performance will be meaningfully affected by the revenues, profits, and small orders flowing from the disruptive business in its earliest years" Christensen, Clayton M. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Kindle Edition. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Pr, 1997. Location 2443

- ↑“Though its total revenues amount to more than $20 billion, J&J comprises 160 autonomously operating companies, which range from its huge MacNeil and Janssen pharmaceuticals companies to small companies with annual revenues of less than $20 million. Johnson & Johnson’s strategy is to launch products of disruptive technologies through very small companies acquired for that purpose." Christensen, Clayton M. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Kindle Edition. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Pr, 1997. Location 2583

- ↑“Rather than place its bet exclusively with one or the other, and rather than attempt to commercialize the disruptive ink-jet from within the existing printer division in Boise, Idaho, HP created a completely autonomous organizational unit, located in Vancouver, Washington, with responsibility for making the ink-jet printer a success. It then let the two businesses compete against each other. Each has behaved classically." Christensen, Clayton M. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Kindle Edition. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Pr, 1997. Location 2253

- ↑“It created an autonomous organization in Florida, far away from its New York state headquarters, that was free to procure components from any source, to sell through its own channels, and to forge a cost structure appropriate to the technological and competitive requirements of the personal computing market. The organization was free to succeed along metrics of success that were relevant to the personal computing market. In fact, some have argued that IBM’s subsequent decision to link its personal computer division much more closely to its mainstream organization was an important factor in IBM’s difficulties in maintaining its profitability and market share in the personal computer industry. It seems to be very difficult to manage the peaceful, unambiguous coexistence of two cost structures, and two models for how to make money, within a single company." Christensen, Clayton M. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Kindle Edition. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Pr, 1997. Location 2154

- ↑“Woolworth’s organizational strategy for succeeding in disruptive discount retailing was the same as Digital Equipment’s strategy for launching its personal computer business. Both founded new ventures within the mainstream organization that had to earn money by mainstream rules, and neither could achieve the cost structure and profit model required to succeed in the mainstream value network." Christensen, Clayton M. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Kindle Edition. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Pr, 1997. Location 2233

- ↑“Sony’s founder, Akio Morita, was a master at watching what consumers were trying to get done and at marrying those insights with solutions that helped them do the job better. Between 1950 and 1982, Sony successfully built twelve different new-market disruptive growth businesses. These included the original battery-powered pocket transistor radio, launched in 1955, and the first portable solid-state black-and-white television, in 1959. They also included videocassette players; portable video recorders; the now-ubiquitous Walkman, introduced in1979; and 3.5-inch floppy disk drives, launched in 1981.” Christensen, Clayton M., and Michael E. Raynor. The Innovator’s Solution: Creating and Sustaining Successful Growth. 1st ed. Harvard Business Review Press, 2003. p.79/

- ↑“Like other companies, these disruptors―Sony, Toyota, Nippon Steel, Canon, Seiko, Honda, and others―have soared to the high end, now producing some of the world’s highest-quality products in their respective markets. Like the American and European companies that they disrupted, Japan’s giants are now stuck at the high end of their markets, where there is no growth. The reason America’s economy did not stagnate for an extended period after its leading companies got pinned to the high end was that people could leave those companies, pick up venture capital on the way down, and start new waves of disruptive growth. Japan’s economy, in contrast, lacks the labor market mobility and the venture capital infrastructure to enable this. Hence, Japan played the disruptive game once and profited handsomely. But it is stuck. There truly seem to be microeconomic roots to the country’s macroeconomic malaise.” Christensen, Clayton M., and Michael E. Raynor. The Innovator’s Solution: Creating and Sustaining Successful Growth. 1st ed. Harvard Business Review Press, 2003. p.70-71.

- ↑一般財団法人 ベンチャーエンタープライズセンタ. “起業家精神に関する調査(GEM調査).”

- ↑Doing Business – World Bank Group. “Doing Business in Japan.”

ディスカッション

コメント一覧

クリステンセンによればEVの本命と謳われているテスラが破壊的な革新者になることに懐疑的です。

理由は下位市場に参入せずに、高価格の製品を富裕層向けに売っているからで、これでは既存のメーカーとの真っ向からの競争は避けられず、持続的イノベーションの域を超えるものではないからというもの。クリステンセンはインドや中国などの市場を重視しており、新興市場で車を買えなかったような層に安価な製品を提供できるメーカーを破壊者の条件にしています。今年テスラは普及価格帯である「モデル3」を市場に投入しましたが、あれで新興市場を制覇することは難しいでしょう。クリステンセンはテスラのEVを、先駆的なスマホ端末だったにもかかわらず欧米の都市部でしか普及しなかったブラックベリーのような存在と位置づけているのかもしれません。

もっとも、クリステンセンの条件にしたがえば、iphoneを発売したアップルも破壊者ではなかったことになります。iphoneは決して安価な端末ではなかったし、新興国などの下位市場で普及したとはいえないし、見方によればコンピューターをダウンサイズさせただけの持続的なイノベーションと考えることもできるからです。事実、クリステンセンはiphoneをあまり評価していないようですし。しかし、ガラケーなどの端末を駆逐して、現代人のライフスタイルを一変させたiphoneを破壊的イノベーションではないと定義するのは無理があると思います。

内燃機関より構造がシンプルで、維持コストも安く、環境にも優しく、ネットに常時接続されていて、自動運転技術に代表されるようにソフトウェアが優位を立つEVは、永井さんのいうところの情報社会に相応しい製品です。そしてそのEVに早い段階から投資し、既存のバリューネットワークに縛られることのない新興企業テスラ。革命は下からの突き上げだけではなく、上からも波及することを考えると、私なんかはテスラが破壊的な革新者になる可能性は高いと考えているのですが、永井さんの意見を聞かせてもらえると嬉しいです。

マックス・ヴェーバー以来、辺境革命論ということが言われていて、毛沢東も「革命は常に辺境から始まる」という信念のもと「まず農村を押さえ、それから都市を包囲する」という戦略をとって成功しました。クリステンセンのイノベーション論も辺境革命論の一種として理解することができます。すなわち技術革新は、辺境の企業が、辺境の顧客層を対象に、辺境的な商品を売り出すことからスタートし、中心的な顧客に対しても中心的な商品を売り出すことで、辺境的な企業(スタートアップ)が中心的な企業(大企業)へと成長していくということです。

中国のような国で、プラスチック製のシンプルで安価な電気自動車が販売されることは、クリステンセンにとって、典型的な破壊的イノベーションと言えます。電気自動車は、再生可能エネルギーと同様、政府の規制と助成によって成長している面があるので、純粋に市場原理のもとで台頭する破壊的イノベーションとは異なるところがありますが、それでも辺境革命論がある程度当てはまるということができます。日本でも、電気自動車は、電動車いすや電動アシスト自転車といった辺境の分野から普及が始まり、バッテリーの性能の向上にともなって徐々に中央の分野にも進出しています。

中国政府が、2019年に国内販売の台数のうち10%以上を電気自動車など新エネルギー車にすることをメーカーに義務付ける法律を発表したのは、環境対策という大義名分とは別に「カーブでの追い越し(湾道超車)」という思惑があるからと言われています。すなわち、後発の中国の自動車メーカーが今から成熟しきった内燃エンジンの自動車市場に参入しても日米独の先進メーカーに追いつくことは難しいが、大きなパラダイム・シフトが起きている時には、リープフロッグによる下克上が可能ということです。

日本人の中には「利幅の薄い低価格車の市場は、中国にくれてやればいい」と言っている人もいますが、既存の大企業が、ニッチな市場で起きているイノベーションを軽視し、放置している間に、イノベーターはニッチに確固たる橋頭堡を築き、そこからメジャーな市場へと攻め込み、既存の大企業を倒すというのが破壊的イノベーションですから、日本にとって油断は禁物です。実際、日本の半導体や家電の企業経営者は、韓国や台湾にライバルが現れた時、同じことを言って油断していましたが、あっという間に主役の座を奪われてしまいました。

一般的に言って、パラダイム・シフトが起こる時、古いパラダイムにおける最後の成功者は、既得権益に固執して変革を拒み、その結果、時代遅れとなって、最大の敗者になります。日米独にとって、内燃エンジンでの優位は手放したくはない既得権益で、政府も雇用の維持のため、古いパラダイムを温存させようとします。特に、日本では、摺り合わせ技術による優位を維持しようと、組み合わせ型の電気自動車を嫌い、ハイブリッド車や燃料電池車といった複雑な構造を持つ自動車に固執してきました。

これに対して、新興国のチャレンジャーには、失うことを恐れる既得権益やしがらみがありません。蛙跳びよろしく、ハイブリッド車や燃料電池車といった中途半端な妥協策を飛び越え、新しいパラダイムに乗り移ることができるのです。中国以外でも、タタ・モーターズやマヒンドラ&マヒンドラなどのインドの企業も電気自動車に取り組んでおり、日米独の自動車業界のエスタブリッシュメントにとって大きな脅威になりえます。

日本では、今でも、燃料電池車が次世代エコカーの本命と目され、政府も普及のためのインフラ整備に税金を投入していますが、ワイヤレス給電の技術が実用化されると、燃料電池車に対する電気自動車の優位が決定的になり、燃料電池車のために行ってきた投資が無駄になることでしょう。燃料電池車にはワイヤレスでエネルギーをチャージすることはできません。燃料電池車が、燃料と発電機を搭載して走るのに対して、電気自動車は、外部の大型発電所で効率よく発電した電気を無線伝送で受け取って走るので、最低限の小さなバッテリーを搭載するだけでよくなります。その結果、車体が軽く、安くなり、しかも、爆発炎上するリスクがないので、燃料電池車よりも有利になるのです。

ワイヤレス給電には、電磁誘導、磁界共鳴、マイクロ波という三つの方式があり、この順に大きなエネルギーを伝送することができる一方、伝送距離は短くなります。電磁誘導方式は既に実用化段階にあり、駐車時の非接触充電に使えます。走行中の自動車に充電するために必要な磁界共鳴/マイクロ波方式のワイヤレス給電は、実用化にまで時間がかかりますが、実用化されれば、補助金や規制なしでも、電気自動車が他の自動車に対して優位に立つことができるようになるでしょう。

現時点では、電気自動車は、補助金や規制(ZEV規制など)がなければ普及しないというのが現状で、こうした政府の介入によって歪められた市場では、富裕層向けにスポーツカー仕様の電気自動車を売ったテスラモーターズが一定の成功を収めるなど、クリステンセンのセオリー通りではないことが起きたりします。では、政府による介入がなかったスマートフォン市場で、アップルのiPhoneが成功を収めたのはなぜなのかということが問題になります。

アップルがiPhoneの販売を開始したのは、2007年ですが、アップルはそれよりも前の2001年に、iPodという携帯型音楽プレイヤーを販売しています。それ以前のMDに録音してから再生する携帯型音楽プレイヤーとは異なり、ネットでダウンロードし、iTunesで管理している曲のライブラリを簡単に同期できるということで、人気を博しました。iPodは、パソコンと比べるなら、デザインがシンプルで、機能が限定され、若者でも買えるほど安価でありましたから、このパソコンの周辺機器は、文字通り、辺境で起きたイノベーションの産物であったと言うことができます。

その後、スティーブ・ジョブズは、iPodに電話の機能を付ける形で、iPhoneを誕生させ、さらにパソコン並みに機能を充実させたiPadを2010年に発売しました。ジョブズが惹き起こしたモバイル革命がiPodという周辺機器から始まっていることを考えるなら、この革命もまた辺境革命論のセオリー通りの現象と評することができます。

もとより、iOS端末が高額、高機能に走りがちであることは事実で、そこに目をつけて、新しく辺境革命を起こしつつあるのが、グーグルのアンドロイド端末です。アンドロイド端末は主として低価格帯の機種が売れており、iOS端末ほど利益を上げていないのが現状ですが、ユーザ数が多いということは、グーグルにとって大きな武器になります。

アップルが有料の商品やサービスを提供しているのに対して、グーグルは無料のサービスを提供し、広告で収入を稼いでいます。その結果、グーグルの方が圧倒的にユーザ数が多くなります。これは、次の時代のITの覇者を決める上で、重要な違いを生むことになりそうです。

次の時代において最も重要な技術は、人工知能であり、その性能は活用できるデータの多寡に左右されます。この点で、多くのユーザから多くのデータを得ているグーグルの方が、少数の熱烈なユーザを囲い込んでいるアップルよりも有利です。実際、アップルのSiriは、Googleの人工知能に後れをとっています(5,000問の一般教養の質問をしたところ、Googleアシスタントの正答率が91パーセントであったのに対し、Siriは62パーセントにとどまった)。

現在進行中の出来事なので、今後の展開に不確定性があるとはいえ、モバイル端末で起きている破壊的イノベーションは、クリステンセンが発見した法則にしたがっていると結論付けることがができると思います。

確かにipodこそがイノベーションだと考えて、iphoneはあくまでその延長だと考えればクリステンセン流の辺境革命論で説明がつきますね。目から鱗です。

現在のメジャーなIT企業はアマゾンにしろフェイスブックにろ辺境から革命を起こしてきましたし、米国ITの象徴であるシリコンバレーもかつては何もない辺境の地だったことを考えると、辺境革命論は様々なケースに当てはめることができそうです。

永井さんのおっしゃるように、今のEV市場の拡大は政府の支援策によるところが大きいのですが、そのような政府主導の旧いやりかたに助けられた企業がイノベーションを起こせるのかは疑問ですね。ウーバーやグーグルといった企業の方がテスラよりも自動車産業の破壊者になる可能性は高いのかもしれません。

私ははじめEV市場においてテスラがアップルで、中国のEVメーカーがグーグルのような役割を果たすと考えていましたが、ことはそう単純ではなさそうです。

EV革命は、現在世界で進行しているモビリティー革命の半面に過ぎず、もう一方の、もっと重要な半面は、人工知能による自動運転技術です。この二つの技術は相性が良いことが指摘されています。

内燃エンジンが駆動する自動車は動きがワイルドで、運転者に直観的な判断力を要します。これに対して、電気自動車は精確な動きをするので、コンピュータによって制御しやすいという面があります。また、電気自動車の場合、どこでどれだけエネルギーをチャージするかが重要な課題になりますが、こうしたロジスティクスの最適化は、コンピュータが得意とする分野であります。今後、人工知能による自動運転技術と電気自動車の技術は、手を携えてモビリティー革命を推し進めていくことになるでしょう。

実は、日本の自動車産業は、この点でも不利な立場にあります。トヨタ自動車がグーグルとの提携を断ったことからもわかる通り、各メーカーは、独自の自動運転技術を開発していますが、日本はネットを通じて利用できる汎用的な人工知能の技術の開発に乗り気でない様子です。

日本の自動車メーカーも、一応コネクティッドカー(ネット通信が可能な自動車)の開発を行っていますが、事実上フランス企業である日産を除けば、5GAAが開発する世界標準のC-V2Xではなくて、DSRCというガラパゴス規格を採用しており、かつての日本の携帯電話業界と同じ間違いを繰り返すことになりそうです。

日本がガラパゴス化による失敗を繰り返す理由として、≪端末軽視、システム重視≫の米国とは対照的に、日本には≪端末重視、システム軽視≫の傾向があることを挙げることができます。もっとも、日本が軽視しているシステムは、端末を超えたネットワークのシステムで、端末の中に独立したシステムを作ることには熱心です。

日本人が、得意の擦り合わせ技術で小さなハードウエアに作り込んだシステムは、盆栽のように完成度の高い小宇宙を成していて、家電にせよ、自動車にせよ、そうした精巧に作られた高性能な小型製品が80年代に世界を席巻しました。日本製品のこうした特徴は、伝統的な日本の村社会の特性によるものかもしれません。

大陸の大平原では、一人の指導者が多数を支配する中央集権的なシステムが発達するのに対して、日本のように山がちな島国では、分断された平野に自律的な村が分散する傾向があります。日本の宗教が、八百万の神々が共存する多神教的状態を今日に至るまで続けているのもこのためでしょう。日本製品は、それぞれが自律的で完成度の高いムラを形成しつつも、ムラを超えたネットワークやシステムの形成に対しては消極的で、その結果、各ムラがガラパゴス化しやすいということです。

90年代にインターネットが登場すると、ネットを通じて水平分業することが世界のトレンドとなり、ムラの内部で垂直統合する日本の方式が時代遅れになりました。水平分業の情報社会では、プラットフォームのデ・ファクト・スタンダードを確立した一社が、ウィナー・テイク・オール(勝者総取り)で、利益を独占します。日本では、80年代に、独自規格のワープロ専用機が乱立しましたが、パソコンOSのデ・ファクト・スタンダードを掌握したマイクロソフトのオフィスによって取って代わられました。これと同じようなことが情報家電で起き、自動車でもこれから起きようとしています。ネットに君臨する唯一神が日本の八百万の神々を放逐しているということです。

ハードウェアが、クラウドにあるシステムの端末に成り下がり、内部に完成度の高いシステムを持たなくてもよくなると、それは、もはや日本の職人的な擦り合わせ技術で作らなくてもよい代物になります。かくして、米国がシステムのデ・ファクト・スタンダードを掌握し、新興国が組み合わせ技術で端末を安価に作るというグローバルな分業が行われるようになり、そのどちらにも関与できなくなった日本のメーカーが没落するようになります。

これが90年代以降いろいろな分野で見られるようになった「日本企業一人負け」の実態です。日本経済の屋台骨を支える自動車産業で同じことが起きると、日本にとって大きな衝撃となるでしょうが、これがきっかけで日本がフォーディズム(日本的経営)と決別するようになるなら、悪いことではないですね。

≪端末軽視、システム重視≫の米国と≪端末重視、システム軽視≫の日本という対立構図で言うなら、アップルやテスラはその中間的な立ち位置にあると言うことができます。もちろん、アップルのiPodは、ソニーのウォークマンとは違って、インターネットを重視したからこそ、携帯音楽プレーヤーの勝者になりえたのだから、日本企業よりも米国型とは言えますが、アップルは、ハードからソフト、サービスに至るまで自社で囲い込みをしようとしたという点では、ソニーと同じ間違いをしたと言うこともできます。

「デ・ファクト・スタンダードの条件は何か」でも書いたことですが、ソニーやアップルは、自社ですべてを囲い込もうとしてデ・ファクト・スタンダードの確立に失敗したという歴史があります。アップルのmacOSやiOSは、今日でも多数派ではありません。これに対して、マイクロソフトのWindows、グーグルのAndroidは、端末の製造を他社に開放したおかげで、多数派を形成することに成功しました。

グーグルは、Androidとそれに基づくサービスでモバイル市場で覇権を確立し、端末の製造はアジアの新興国に任せています。最近は、Pixelという独自ブランドのスマホを解発していますが、製造しているのは、依然としてHTCなどのアジアの新興国です。グーグルからスピンアウトしたアルファベット傘下の自動運転車開発企業、ウェイモも、自ら車体の製造を行わないことはもちろんのこと、自律走行車向けの半導体チップの開発でインテルと提携し、サービスに関してもLyftと提携するなど、水平分業を徹底的に進めています。これらは、すべてデ・ファクト・スタンダードを確立するためと見ることができます。

ウェイモと比べると、自動車というハードの製造から自動運転技術のソフトやサービスに至るまで手掛けているテスラは、アップルに近いということが言えます。しかし、アップルが、パソコンでもモバイルでも、デ・ファクト・スタンダードの確立に失敗したとはいえ、破壊的イノベーションから始めて、利益の出る事業を育てたのに対して、テスラは2004年に設立して以来、通年で利益を挙げた事は一度もありません。2017年7~9月期決算によると、最終(当期)損益は約700億円という、四半期決算で過去最大の赤字額を計上したとのことです。やはり地に足のついた事業ではないからこうなるのでしょう。この点で、アップルとテスラを同一視するのはどうかと思います。

中国の新興企業はEVなどの端末市場では破壊的イノベーションを起こせるが、システム(人工知能)の分野においては革新者にはなれないということですね。

EVが主流になって、自動車のコモディティ化が始めれば、もうそこからは中国企業の得意分野ですから、中国製のEVが世界を席巻しても不思議ではありません。しかし、このような現象は他の産業でも繰り返し起こってきたことであり、いまさらこれを破壊的イノベーションだとするのは個人的には少し抵抗がありますね。永井さんのいうようにEV革命が自動運転とセットで行われるとするならば、本命はやはり米国のテック企業が起こす人工知能革命ということができそうです。

中国当局はグーグルなどの外国企業を締め出すことで、国内のIT企業が躍進できたと自負していると思います。実際、中国の人工知能技術は米国の次に進歩的だと聞きます。もはや日本は太刀打ちできないレベルであることは間違いないと思います。それでも中国がシステムの根幹を掌握することができないのは、中国という国の社会システムそのものが閉鎖的であり、そうした閉鎖的なシステムからデファクト・スタンダードは生まれないということで、米国の時代が終わり今後は中国が覇権を握ると信じている人が多いなか、永井さんの考えは非常に説得力があります。

最後に余談になりますが、アップルはテスラとは違い工場を持たないファブレス企業であり、製品の企画・設計などの付加価値事業に注力することで、毎年驚異的な利益率を叩き出しています。その点でテスラよりは米国型の企業だと言えるでしょうね。

テスラに関しては今が正念場と言えるでしょう。政府の補助金で大きくなったテスラをアマゾンと比較するのはフェアではないかもしれませんが、テスラの株主はかつて赤字続きだったアマゾンの成功事例が頭にあるからこそ、過去最大の赤字額を計上しても、簡単には投げうったりしないのでしょう。決算発表後、テスラ株は下落してはいるものの、底堅い印象を受けます。

※追伸:永井さんの一番目のコメントが二番目のコメントで上書きされています。せっかく勉強になるコメントをいただけたので復元お願いします。

失礼しました。最初のコメントの復元を行いました。

思うに車輪を捨てて電気で動く馬かロバがあればいいと思うのです。自転車程度の速さで、立ち止まる事もできる。

階段が登れたらいうことはありませんね。

まだ商業化されてはいませんが、四足歩行ロボットなら、既にボストン・ダイナミクス社がこういう製品(動画:Introducing Spot)を開発しています。階段も登ることができるようです。

お返事いただきありがとうございます。

これは知っていました。

このページの文脈でコメントしましたので、こういったものがコモディティ化する方向に進んでいけば面白いなという事になります。

軽くて占有スペースの小さなもので既存の交通機関に乗れるくらいになれば。爺さん婆さん達の足に、ベビーカーの代わりに。

可愛い犬型にでもして荷物を運んでもらうのがいいのかもしれません。

ローエンドからですかね。

イノベーションはしばしば軍事技術から生まれます。クリステンセンがこの事実にあえて言及しようとしないのは、たぶん彼は純粋に民間で起きる普及段階のイノベーションにしか興味がないからでしょう。

クリステンセンは、新興企業がもたらす破壊的イノベーションの結果、コンピューターが時代とともにどんどん小さくなっていく事実を発見しましたが、最初のコンピューターの発明というもっと重要なイノベーションが、第二次世界大戦中にドイツの暗号通信の解読器として政府主導で開発されたことで始まったという事実には触れません。それ以前のそろばんをはじめとするアナログな計算機と比べると、コンピューターははるかに大きく、かつ高額でしたから、この原初のイノベーションにはクリステンセンの法則は当てはまりません。

一般的に言って、民間でできるようなイノベーションに政府が介入することはするべきではないのですが、民間ではできないような基礎研究や戦争のような政府特有の分野での技術革新はこの限りではありません。そして、これらは、しばしばクリステンセンの法則の例外となります。

ボストン・ダイナミクスの四足ロボットも、もともとDARPA(アメリカ国防高等研究計画局)の支援を受けて開発されました。音が大きいので、兵士に随伴し物資を運搬する用途には向かないということで採用されず、グーグルがソフトバンクに売却したと聞いています。ソフトバンクは、Pepper で失敗していますから、ソフトバンクの下でボストン・ダイナミクスがうまくいくかどうかは不透明です。

Pepper のように最初から民間向けに発売するよりも、まずは軍事用に開発した方が、成功する確率は高いともいます。もっとも兵士に随伴する物資運搬用ロボットでは、あまりメリットはありません。それよりもロボット自体に武器を搭載して、兵士ロボットとして活用する方が合理的です。兵士は死傷した場合のコストが高くつくので、兵士ロボットは高コストでもペイする可能性が高いからです。

兵士ロボットといっても野戦で使うなら、戦車を無人化する方が合理的です。それでも、狭い路地裏など、戦車が入っていけない場所でのオペレーションには、ボストン・ダイナミクスのロボットが使えそうです。日本だと、特殊急襲部隊(SAT)がやっている任務をやらせるとよいのではないでしょうか。民間向けに販売するのは、量産によってコストが下がってからで遅くはないでしょう。

ボストンダイナミクスのロボットは竹中工務店が入ってビルの建設現場でのテストを始めたみたいですね。

階段も難なく登り降りしてましたが、これまで見たモデルに比べて非力そうです。作業の管理や番犬用途でしょうかね。

ピザくらいなら運べそうですが。

このニュースによると、今年のうちに実用化するとのことです。