日本と覇権国との関係はどうあるべきか

日本は、覇権国と同盟関係を築き、その先進文明を取り入れると、国運が隆盛に向かい、覇権国との同盟関係を解消したり、覇権国と戦おうとしたりすると、国運が衰退に向かうという傾向がある。この傾向を過去の歴史で確認しつつ、今後日本が世界とどう向き合っていくべきかを考えたい。

1. 日本の国運を左右する外交法則

まずは、覇権国の定義から始めたい。覇権国とは、たんに軍事と政治において強力な権力を持っているのみならず、経済と科学技術の水準も高い国、つまり先進的なシステムを持ち、そのゆえに周辺諸国に大きな支配的影響力を持つ国のことである。システムが先進的でない国は、たとえ冒険的戦争に偶然勝利を収めたとしても、その覇権は長持ちしない。覇権の確立には、科学技術の先進性が大きな役割を果たしていることについては、既に述べたとおりである。

世界初のグローバルな覇権国は、オランダであり、その後、大英帝国、米国が後に続いた。近代以前の世界には、地球規模の覇権国は存在しなかったが、地域的な覇権国なら存在した。後者を覇権国と呼ぶべきでないと考えている人もいるが、本稿では、地域的覇権国も覇権国の一種とみなすことにしよう。このように定義した上で、有史以降の日本の歴史を振り返ると、日本と覇権国との間には、次のような傾向が見られる。

- 日本は、覇権国と同盟関係を築き、その先進文明を導入することで、繁栄する

- 日本は、覇権国との同盟関係を解消したり、覇権国と戦おうとしたりすると、没落する

- 覇権国に対する対外戦争は、日本国内の内部分裂や内乱を帰結する

以下、日本の政治の大きな転換点を形成した、白村江の戦、元寇、朝鮮出兵、太平洋戦争という四つの対外戦争を中心に、この法則について検証してみよう。

2. 白村江の戦

7世紀から8世紀にかけての東アジアにおける地域的な覇権国は唐であった。日本(当時の呼称は「倭」であるが、このページでは「日本」で統一する)は、630年以降、遣隋使に倣って遣唐使を送り、中国の先進的な文化を取り入れた。しかし、日本が当時の地域的覇権国の唐と戦ったことが一度ある。663年の白村江の戦である。

白村江の戦は、唐と新羅によって滅ぼされた百済を、中大兄皇子が、倭国に人質として滞在していた豊璋(ほうしょう)を百済王として擁立することで復興しようとする中で起きた戦争で、この戦争で惨敗した結果、日本の独立が危うくなり、その後の外交方針を巡って壬申の乱という内乱が起きた。

中大兄皇子が決断した朝鮮半島への軍事介入は、以下の理由で間違った戦争であった。

- 失われた任那日本府の復活ならともかく、他国である百済の復活は日本の利益にはならない。日本の国益という観点からすると、この時の百済王室再興の試みは、百済への任那四県割譲と同様の愚行であったと評価しなければならない。また、百済王室は、日本が復活させなくても、どのみち唐や新羅が、義慈王の太子であった扶余隆とその子孫を帯方郡王に任命することで再興することになったのだから、その意味でも無意味な出兵であった。

- 唐が朝鮮半島を傘下に置けば、次に日本を侵攻することが予想されたので、予防策として評価できるという見方もあるが、それが目的なら、唐が日本に侵攻するまで軍事力を温存した方が得策である。攻撃三倍の法則を持ち出すまでもなく、海を渡って敵を攻撃するよりも、海を渡ってくる敵を防御する方が軍事的に容易だからである。白村江の戦以後、唐が日本征服を計画したのは事実だが、それは日本が唐に反逆したからであって、唐の侵攻を防ぐという目的からすれば、出兵は逆効果であった。

中大兄皇子(即位後は、天智天皇)と藤原鎌足は、飛鳥に壮麗な都を建設し、蝦夷や朝鮮に無駄に遠征し、白村江の戦いに敗れてからは、国土防衛のため、水城などの築城や近江大津宮への遷都などを行い、民に過大な負担をかけ、このため、国中に怨嗟の声が満ちた。鎌足の子である藤原不比等によって改竄された『日本書紀』は、中大兄皇子を、極悪人である蘇我氏を滅ぼし、大化の改新と呼ばれるようになった改革を始めた英雄として肯定的に書いているが、所謂「大化の改新」は、その内実からすれば「退化の改旧」と呼ぶべきもので、蘇我氏が日本の外交を発展させたのに対して、中大兄皇子は日本の外交を危機に陥らせた。

こう言うと、外交に有利な難波長柄豊崎宮への遷都を根拠に、大化の改新は外交にも熱心だったと反論する人もいるかもしれない。しかし、難波長柄豊崎宮への遷都は、外交に熱心だった蘇我入鹿や孝徳天皇といった蘇我系の人々が構想し、実行したプロジェクトである。多くの人は、大化の改新が乙巳の変とともにすぐに始まったと思っているが、実際には、蘇我氏の排除は段階的に行われた。蘇我系の人材を多数登用した孝徳政権は、乙巳の変を蘇我氏内部の権力闘争に見せかけるために中大兄皇子が作ったダミー政権であり、ダミー政権が用済みになると、中大兄皇子と藤原鎌足は、これら蘇我系の人材を難波長柄豊崎宮ごと捨てて、飛鳥へと都を戻し、皇極天皇を斉明天皇として重祚させ、蘇我氏台頭以前の内向き志向の政治を復活させ、かつ人民を苦しめる悪政を行った。

森鴎外によると、「天智天皇」という漢風諡号は、殷末期の紂王が自殺した時に身に着けていた「天智玉」に因んで奈良時代に奉られたもので[2]、紂王なみに評判の悪い天皇であったことが窺われる。天智天皇は暗殺されたという説もあるが、その真偽はともかく、彼の死後、彼の後継者が支持されず、内乱、すなわち壬申の乱が起きたことは当然のことであった。壬申の乱の勝者の漢風諡号「天武天皇」は、紂王を自殺に追いやり、周を建てた武王に因んだものと考えられている。

蘇我氏は、物部氏などの反対を抑えて仏教を導入するなど、海外情勢に明るい開明的な豪族であった。それまで百済との関係を偏重していた日本の外交方針を転換させ、新羅、高句麗、隋とも交流した。ところが、それを快く思っていなかった中大兄皇子は、蘇我氏を滅ぼした後、再び百済偏重の古い外交を復活させ、百済復活のために覇権国の唐を敵に回して、大敗した。蘇我氏の多元的な外交方針が維持されていたなら、中大兄皇子の愚行は回避できていたのではないか。

白村江の戦での敗戦以降、日本は自らの後進性を自覚し、唐の先進的制度(律令体制)を積極的に国内に取り入れ、自国をミニ中国化し、その結果、四百年以上にわたる平和で安定した時代を享受することができた。それは、太平洋戦争での敗戦以降、日本が自らの後進性を自覚し、米国の先進的制度(民主主義と自由主義)を積極的に国内に取り入れ、自国をミニ米国化し、その結果、長期にわたる平和で安定した時代を享受することができているのと同じことである。

3. 元寇(文永・弘安の役)

中国では、唐はやがて衰退し、代わって宋が台頭した。日本では唐を模範とした律令体制と貴族政治が衰退し、武士が台頭した。平忠盛とその子、平清盛は、日宋貿易に力を入れ、平氏政権の経済的基盤を作り上げた。平氏政権滅亡後も、鎌倉幕府は、宋に御分唐船(ごぶんとうせん)を派遣し、日宋貿易は続いた。こうした地域的覇権国との良好な関係にもかかわらず、否それゆえに、日本は次に登場する覇権国、モンゴル帝国(元)と戦うはめになる。所謂元寇である。この点で、元寇の状況は白村江の戦いの時と似ている。日本は、百済という伝統的な友好国との関係を重視したために、百済が敵対した覇権国、唐と戦うことになった。今度は、宋という伝統的な友好国との関係を重視したために、宋(南宋)が敵対した覇権国、元と戦うことになった。

第五代モンゴル皇帝、クビライが日本の存在を知ったのは1261年で、日本にクビライからの国書が潘阜(はんふ)によって初めて届けられたのは1268年である。この国書の末尾に「兵を用いることは好むところではない[4]」とあることから、これを日本に服従を求める脅迫文と受け取る人もいるが、末尾に威嚇文言を挿入することは当時のモンゴルの書式に従ったもので、異常とは言えない。むしろこの国書で特筆するべきことは、冒頭に「大蒙古国皇帝が日本国王に書を奉る[5]」とあることである。「奉る」というのは謙譲語で、当時モンゴル帝国が中国全域をまだ支配していなかったとはいえ、このような敬語表現を中国皇帝が日本の天皇に対して用いるのは、きわめて異例である。これを読んだ当時の関白近衛基平は、幕府の利害を代弁し、返牒反対の立場であったにもかかわらず、「和親の儀礼を称えた[6]」と日記の中で書いており、印象は好意的であったようだ。しかし、事前にこの国書を読んでいた六波羅探題は返牒反対を決めており、結局返牒されることはなかった。

朝廷が返牒に比較的前向きであったのに対して、鎌倉幕府は完全拒否の態度を最初から決めていた[7]。高麗では、モンゴルへの臣従に積極的だった文人グループ(文班)と徹底抗戦を主張する武人グループ(武班)との間で意見の対立があり、事情は日本でも同じだった。どの国でも武人グループは、自分たちの役割がモンゴル帝国に奪われるのを恐れたのだ。だから、鎌倉幕府の決断は当時としては常識的なものであった。

ここでは、しかしながら、純粋な仮定として、もしも日本が1268年の段階で戦わずしてモンゴル帝国に帰順していたならばどうなっていたかを考えよう。高麗のように属国としての悲惨な運命をたどることになると危惧する人もいるかもしれないが、それは正しくない。実はモンゴル帝国と高麗との関係は最初のうち良好だった。しかし、1225年に高麗に送られたモンゴル帝国の使節が殺害されたことで悪化し、高麗はモンゴル帝国によって軍事的に征服され、何度か反旗を翻した後、属国となった。日本も使者を殺害した挙句に、軍事的に制圧されたら、高麗と同じ境遇になっていただろうが、使者を厚遇し、戦わずして帰順していたなら、天山ウイグル王国と同様に、モンゴル帝国内で高い地位を与えられていたことであろう。

天山ウイグル王国とは、今の新疆ウイグル自治区に存在した王国で、西遼に服属していたが、1211年に、ウイグル国王のバルチュク・アルト・テギンがチンギスに帰順した。チンギスは彼の帰順を大いに喜び、彼に娘を嫁がせた。それ以後、ウイグル王家は、モンゴル帝国内でモンゴル王族に準じる待遇を受け、多くのウイグル人(色目人)がモンゴル宮廷で出世し、官僚として活躍した。日本も戦わずに最初から帰順していれば、モンゴル帝国内で支配者側のステータスを得ていたことであろう。モンゴル帝国内では、戦闘の末服従した≪外様≫が圧倒的に多く、≪譜代≫は数の上では小さな存在だった。支配を安定させるためにも、≪譜代≫の層を厚くする必要があり、この意味でも「兵を用いることは好むところではない」というのは、クビライの本心なのだろう。

モンゴル帝国は、その残虐さばかりが強調されがちだが、それはモンゴル帝国の一面に過ぎない。一般的に言って、大きな帝国を作り上げる独裁者は飴と鞭をうまく使い分けるものだ。鞭だけの恐怖政治はうまくいかない。軍事的に征服された属国も、その後モンゴル軍と一緒に行う征服戦争で軍功を立てれば、帝国内でのステータスは上昇することになっていた。高麗国王の忠烈王がクビライに日本遠征への協力を熱望したのはそのためである。モンゴル帝国は、民族的な出自を超えて、能力と功績を重視する合理的なシステムを採用していたのである。

それゆえ、戦わずにモンゴル帝国に帰順することは、多くの人が想像するほど悲惨なことではない。私は、以下の三つの理由で、潘阜に返牒し、モンゴル帝国に帰順した方が、その後の日本の近代化に肯定的な影響を与えることになったのではないかと考えている。

- モンゴル帝国の傘下に入れば、モンゴル帝国経由の巨大なネットワークを通して、世界各地の文化が日本に流入した可能性が高い。当時世界で最高水準の科学技術を持っていた文化圏はイスラム圏であり、その中枢部はイルハン朝のフレグによって支配された。イルハン朝と元朝の関係は良好で、このため、例えば、最先端の暦法、天体観測機器、天体観測データーがイルハン朝から元朝にもたらされた。モンゴル人は実用的な技術にしか関心を持たなかったが、日本人は知的好奇心が旺盛なので、もっと広範囲な分野でイスラムの高度文化を吸収したことだろう。アジアで最初に近代化に成功したことからもわかるように、日本人は優れた海外文化を取り入れ、それを改良する能力を持っているが、実際の歴史では、その能力を鎌倉時代に発揮する機会が失われた。

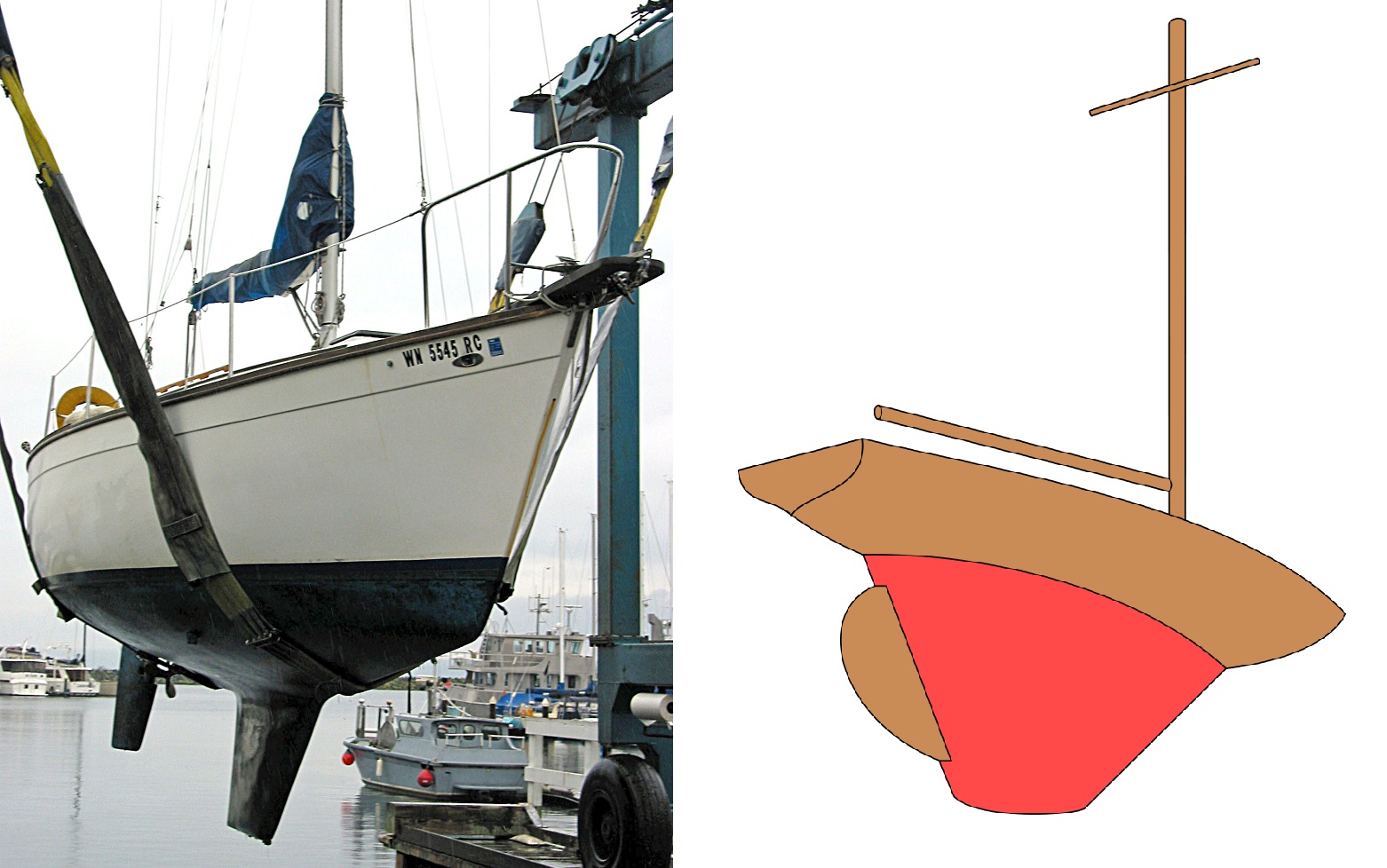

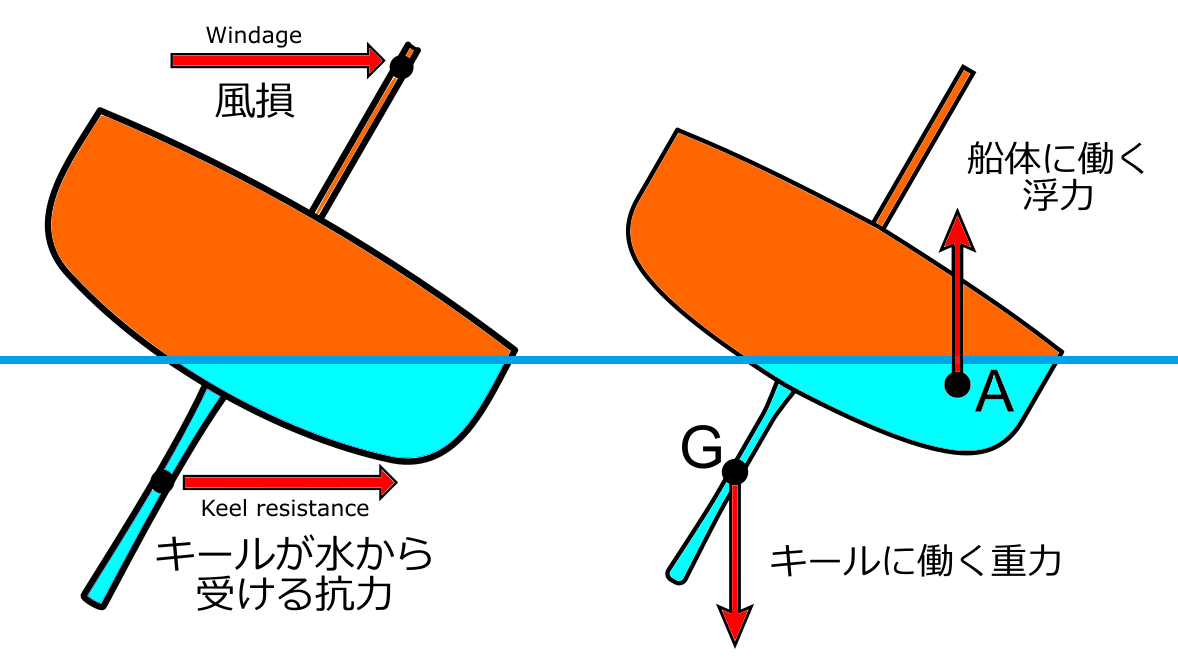

- モンゴル帝国に帰順すれば、日本は、ベトナムやジャワなど東南アジアへの遠征に出兵することを命じられただろう。これらの遠征は、実際の歴史通りに失敗に終わったとしても、その後の日本の海外進出を促すことになったと考えられる。日本には、明治時代になるまで、長距離の外洋航行を可能にする竜骨(キール)を持った船舶を造る技術がなかったが、クビライは、アラブ系イスラム教徒の蒲寿庚(ほじゅこう)を軍事総督に任命し、当時世界最高の技術で外洋船を建造させていた。伊万里湾で発掘されたモンゴルの軍船は、巨大な竜骨を持ち、防水性を高めるために漆喰が船体に塗られていた[8]。クビライは、日本に遠征に耐える軍船を造らせるために、技術者を日本に派遣したことだろうし、遠征を通じて日本人は航海技術や海外についての知識を得たことだろうから、日本にとって遠征への従軍は大航海時代を迎えるための準備となった。

- もしもモンゴル帝国との戦争を回避していたならば、鎌倉幕府はもっと長続きしていたであろう。鎌倉時代、相続による所領の細分化を防ぐために、惣領のみが所領を継承する単独相続が一般化し、その結果所領を持たない武士が増え、彼らがやがて悪党として幕府滅亡の原動力となった。日本がモンゴル帝国に帰順していたならば、国内にいた不満分子は、活路を海外に見出そうと出て行ったことだろう。遠征に失敗して死んだ場合でも、成功して武功に応じたステータスをモンゴル帝国から与えられた場合でも、どちらの場合でも、日本国内で不満分子として残留するということはなかっただろう。徳川家康は、関ヶ原の合戦以降急増した浪人たちに海外渡航を勧めた。鎌倉幕府が江戸幕府と同じことをしていたなら、江戸幕府と同様に、長続きした可能性が高い。

幕府の判断を支持する人は、クビライが、返牒の有無とは無関係に、最初から日本を武力で制圧するつもりだったと考えている人が多い。まだ使者の潘阜が戻ってきていない1268年5月の時点で、クビライは「朕、宋と日本とを討たんと欲するのみ」と言い、高麗に千艘の戦艦を建造することを命じた[9]という『高麗史』の記述がその根拠だ。

だがこの話は『元史』にはない。そもそも、クビライが、日本が帰順する可能性を皆無と考えていたのなら、日本に使者を送ることすらしなかっただろう。『元史』によれば、1268年に潘阜を送った段階では、クビライは日本遠征の準備をしておらず、あくまでも日本の出方を待っていた。クビライが、屯田経略司を日本攻略拠点として設置したのは、1270年11月になってからのことだ。1268年5月にクビライが高麗に対して日本遠征のための軍艦を建造することを命じたという話も、当時まだ高麗を完全に制圧していない時期であったことを考えると不自然だ。『元史』には、日本を攻めることを口実にして高麗を攻撃することを馬亨が提案した[10]とあり、実際の目的は、高麗の完全制圧ではなかったのか。

モンゴル帝国では、使者を丁重に扱うかどうかで味方か敵かを判断する慣習があった。例えば、帝国の創始者のチンギスは、当初ホラズム・シャー朝のアラーウッディーンと通好していたが、アラーウッディーンの一族であるイナルジュクが、モンゴル帝国から派遣された通商使節団にスパイの容疑をかけて殺害したことで両者の関係は悪化した。それでもチンギスはすぐに軍事行動を起こさず、アラーウッディーンのもとに使者を派遣し、イナルジュクの引渡しを要求した。しかし、アラーウッディーンがその使者を殺害したことで、チンギスはホラズム・シャー朝の征伐を決断した。チンギスは使者を自分の分身と考え、その取扱いに対して敏感に反応した。その伝統は後継者たちにも受け継がれており、潘阜に返牒していれば、クビライの対日政策は大きく変わっていただろう。

鎌倉幕府が誕生した十二世紀は、ヨーロッパでは「十二世紀ルネサンス」と呼ばれる文化運動が起きた時代である。ヨーロッパは、イスラム商人との交易を通じて、当時世界最高であったイスラム文化を輸入し、暗黒時代から脱却し、それが後のルネサンス(イスラム経由での古代ギリシャ文明の復活)と大航海時代につながっていった。日本は、ヨーロッパよりもイスラム文化圏からずっと遠くに存在したが、モンゴル帝国の一部になっていたのなら、ヨーロッパで起きたのと同じようなことが起きていた可能性がある。

日本がモンゴル帝国に帰順したとしても、モンゴル帝国の世界制覇はどのみち長く続かなかっただろう。しかし、そうであっても、それは日本にとって大航海時代を迎える契機になりえた。日本は海に囲まれた海洋国家であったにもかかわらず、海外への進出が遅れたのは、当時の日本人は海外について十分な知識を持たず、海外交易の動機も乏しく、長距離の外洋航行を可能にする竜骨(図3, 4)などの造船技術もなかったからだ。

元寇後、日本人は竜骨のない八幡船(ばはんせん)に乗って、朝鮮半島と中国の沿岸を荒らしまわった。所謂倭寇である。しかし、もしモンゴル帝国に組み込まれていたならば、日本人の渡航範囲は、イスラム文化圏にまで及ぶもっと幅広いものになっていたであろう。

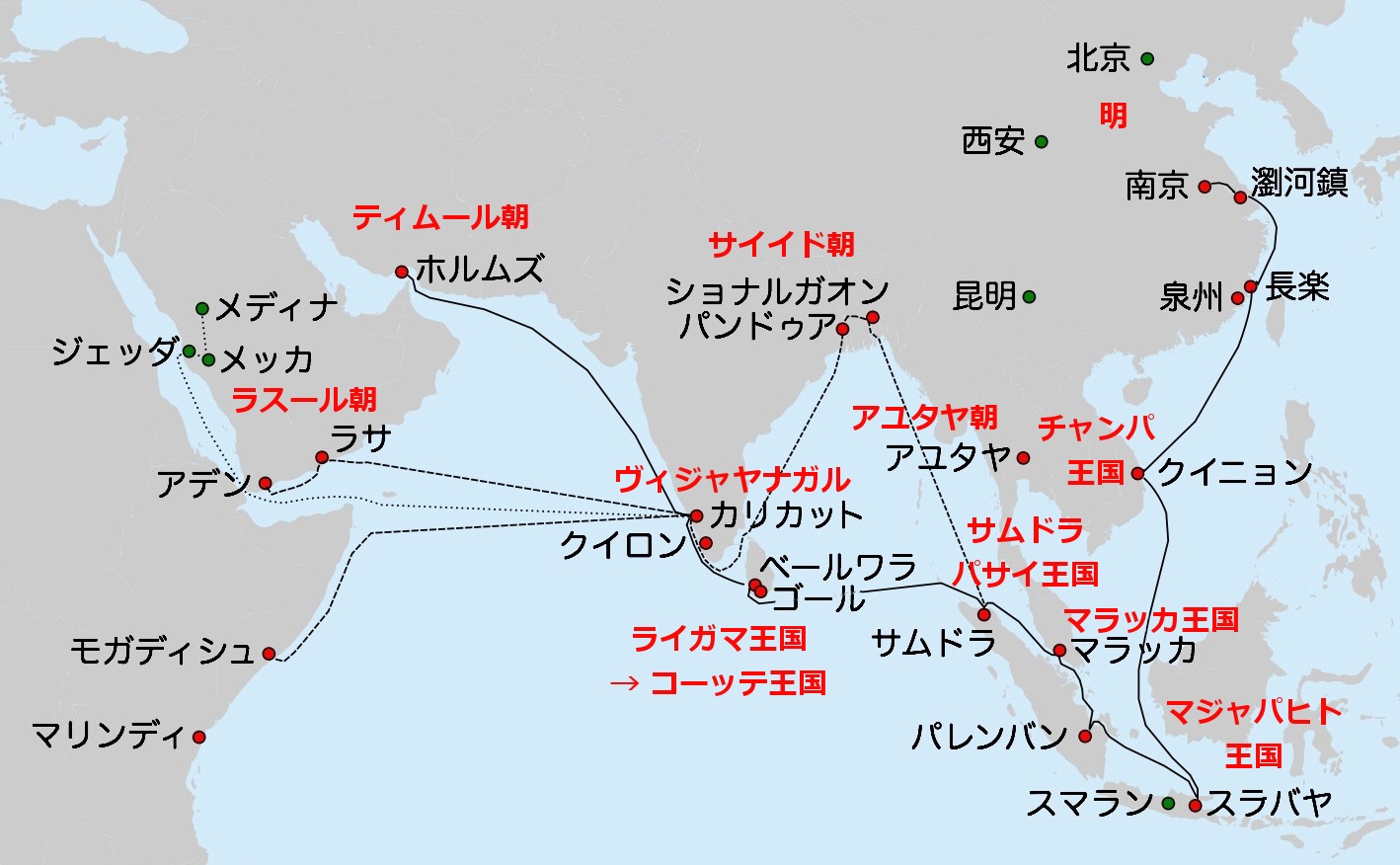

実際、元を追放した明は、イスラム教徒の出身の鄭和にアフリカ東海岸にまで到達する大航海をさせた(図4)。もとより、明は、中国で伝統的な朝貢のしきたりに従って、入貢してきた国に対して、貢物よりもはるかに多くの下賜物を与えたため、朝貢貿易は持続可能ではなかった。また朝貢貿易以外の民間貿易を禁止したため、ヨーロッパで起きたような大航海時代を迎えることはなかった。日本にはそうした朝貢貿易のしきたりはなく、また江戸時代になるまで海禁政策をとっていなかったので、明のようにはならなかっただろう。

日本は、元との戦いを選んだために、ヨーロッパで起きたような近代化のチャンスを逃した。それだけでなく、元寇は日本に内乱をもたらすことになった。鎌倉幕府は、元寇で功績を上げた武士に十分な恩賞を与えることができず、徳政令を出して経済を混乱させ、北条氏の支配に不満を持つ武士たちの手で倒された。その後生じた南北朝時代という内乱の時期を室町幕府が終わらせたものの、室町幕府は権力基盤が弱く、応仁の乱以降は有名無実化する。結局、関東に江戸幕府という鎌倉幕府のような安定政権ができるまで270年かかった。日本にとって元寇の代償は大きかったのだ。

4. 朝鮮出兵(文禄・慶長の役)

モンゴル帝国崩壊後、オスマン帝国がヨーロッパとアジアの交易を牛耳るようになり、ポルトガルとスペインが、その高い関税を回避するために新しい交易ルートを開拓し始めた。所謂大航海時代の幕開けである。ポルトガルとスペインとの軍事衝突を回避するため、1494年にトルデシリャス条約が、1529年にサラゴサ条約が締結され、ブラジルからモルッカ諸島までがポルトガルの勢力圏となり、その外部がスペインの領土となった。以下の図5は、そうした大航海時代の頃の世界情勢を表した地図である。

この地図を見ると、日本はポルトガルとスペインの境界線上に位置することがわかる。実際、16世紀以降、ポルトガル人とスペイン人が日本を訪れるようになり、所謂南蛮文化が日本に流入した。織田信長が南蛮文化に注目し、ヨーロッパの絶対君主のような存在になることを目指していたことは既に述べた通りである。信長は、絶対君主らしく、天下統一後、中国(当時は明)を征服する遠大な計画をたて、それを1569年4月にイエズス会士のルイス・フロイスに打ち明けた。これを承けてなのかどうかはわからないが、アウグスチノ会のブライ・マルティン・デ・ラーダは、スペイン国王に明征服を進言する1569年7月付けの書簡をフィリピンのセブ島から送っている。

明はポルトガルやスペインとの交易に消極的で、国内での布教を許可しなかったので、両国の宣教師たちは明を軍事的に征服する他はないという考えに傾いていった。明征服に日本の軍事力を利用するアイデアは、天正少年使節の一行を伴ってマカオに滞在中であったイエズス会東インド巡察使、アレッサンドロ・ヴァリニャーノによる1582年12月付けのフィリピン総督宛て書簡やマニラ司教フライ・ドミンゴ・デ・サラサールによる1583年6月付けのスペイン国王宛ての報告書などにおいて見られる[15]。ただし、信長の勢力が九州にまで及んでいなかったので、宣教師たちは、当初、九州のキリシタン大名の軍事力を利用することを想定していた。

1582年6月に本能寺の変で信長が亡くなると、明征服の計画は豊臣秀吉に受け継がれた。秀吉は、イエズス会日本支部の準管区長に就任したガスパール・コエリョを1586年に大坂城に招き、明遠征計画を表明し、ポルトガルの大型船であるナウ船(図6)二隻を船員付きで売却して欲しいと頼んだ。コエリョがこれに同意し、明遠征時にはインド副王と交渉して援軍を送らせてもよいと言ったため、秀吉はイエズス会による日本での布教に正式な許可を与えた。本能寺の変が起きる二年前、スペインはポルトガルを併合し、太陽の沈まぬ国となっていた。スペインは、その権力の絶頂期に、秀吉を利用して明を征服しようとしたのだ。

だが日本・スペイン連合軍による明征服計画は幻に終わった。1578年6月に、コエリョは、九州征伐で博多に滞在していた秀吉に謁見し、重装備を施した小型船(フスタ船)を披露した。乗船した秀吉は、日本人が奴隷として櫓を漕いでいるのを見て、スペインは、日本をメキシコやペルーやフィリピンのように隷従させようとしているのではないかという疑念を抱くようになり、直後にバテレン追放令を出し、マニラのフィリピン総督とゴアのインド副王に降伏勧告状を出すなどして、スペインとポルトガルに公然と敵意を示した。かくして秀吉は、覇権国を敵に回し、単独で明を征服しようとし、遠征経路に当たる朝鮮半島に軍を送ったが、半島以遠に軍を進めることができず、アジア全域を支配しようという秀吉の野望が実現することはなかった。

秀吉軍は、明と李氏朝鮮との陸上戦闘ではほぼ負け知らずであった[17]のにもかかわらず、なぜ秀吉の明征服は失敗に終わったのか。それは、秀吉軍は戦闘では勝ってはいたものの、兵站で負けたからである。ルイス・フロイスの『日本史』によると、文禄・慶長の役で日本側は五万人の死者を出したが、「敵によって殺された者はわずかであり、大部分の者は、まったく、労苦、飢餓、寒気、および疾病によって死亡した[18]」。つまり、食料、衣類、医薬品などの補給に失敗し、北京まで攻め込むことができなかったのである。日本は、釜山から補給物資を陸路で輸送したが、これだと陸上の補給線が長くなりすぎて、必要な物資を前線にまで十分届けることができない。

では、もしも当初の予定通り、日本がスペインと提携し、ナウ船二隻を入手していたならば、どうなっていただろうか。ポルトガルのナウ船は、大砲を搭載した軍艦に転用可能で、これを用いるなら、李舜臣率いる朝鮮水軍を破って、半島西岸の制海権を掌握できただろう。陸と海の両方から攻めることで、朝鮮半島の征服が実際よりも早く行われただけでなく、半島西岸の港を使うことで陸上の補給線を短くすることができただろう。さらには、朝鮮半島を経ずに直接渤海から軍を上陸させ、北京を攻撃することもできた。当時世界最強クラスの陸軍を持っていた日本が、世界最強クラスの水軍を持っていたスペインとタッグを組んでいたなら、明を倒すことができたに違いない[19]。

たとえ明を滅ぼすことができたとしても、その後中国の支配権をめぐってスペインと戦争となり、それに負けることで日本がスペインの属国になったのではないかと懸念する人もいるかもしれない。秀吉もそれを懸念して、スペインの協力を得ることを止めた[20]。しかし、その懸念は杞憂に終わった。文禄の役が始まる四年前にあたる1588年に、スペインの無敵艦隊がアルマダの海戦でイギリスに敗れ、「太陽の沈まぬ国」が斜陽化する。没落したスペインに中国と日本を征服する能力と意欲はなく、中国沿岸の開港と国内での布教の許可で満足しただろう。スペインには、日本のキリシタン大名を味方につけて秀吉を倒すという計画があったが、これも無理だった。秀吉がバテレン追放令を出した後、コエリョは、キリシタン大名を糾合して秀吉に敵対するよう大友宗麟や有馬晴信に呼びかけたが、拒否されている。彼らは決してスペインに対して忠誠を持っていたわけではなかったのだ。

文禄・慶長の役は西国大名に大きな負担を与えた一方、直接遠征に加わらなかった徳川家康をはじめとする東国大名の力を温存させることになった。このことは、日本史上最大の内乱となった関ケ原の合戦で、家康に有利に働いた。それゆえ、文禄・慶長の役は、豊臣氏没落の遠因となったと言うことができる。家康は、文禄・慶長の役の失敗を踏まえ、控えめな対外政策をとり、家康の後継者はやがて国を鎖すことになる。日本が鎖国している間、ヨーロッパ列強による海外進出は続き、日本が明治時代に近代国家を樹立しようとした時には、列強による世界分割が完成に近づき、日本にはそこに割って入る余地がわずかしか残されていなかった。この出遅れが次の悲劇につながる。

5. 太平洋戦争

没落したスペインに代わって覇権国として台頭したのはオランダであった。江戸幕府は、スペイン、ポルトガルとの関係を断ったものの、オランダとの交易を続けたことで、所謂鎖国中においてもヨーロッパ最先端の文化をある程度取り入れることができ、平穏な治世を長期にわたって持続させることができた。だが、オランダもやがて覇権国として没落し、代わって覇権国として台頭したのが英国である。そして薩英戦争後、英国と組んだ薩摩藩が、長州藩とともに江戸幕府を倒して、新政府を樹立した。薩長が支配する藩閥政府は、英国と良好な関係を維持し、1902年には日英同盟を結んだ。

二十世紀になると、米国が新しい覇権国として台頭したが、米国の支配層は、WASP(White Anglo-Saxon Protestant ホワイト・アングロサクソン・プロテスタント)で、アングロサクソンの世界支配は続いた。そして、明治維新以降の今日に至る近現代日本の政治史は、世界の支配者と協調しようとする親アングロサクソンの保守とそれに反旗を翻そうとする反アングロサクソンの革新の抗争史で、日本は、親アングロサクソンの保守が政権を担う時には、外交が安定し、国運が隆盛に向かうのに対して、反アングロサクソンの革新が権力を掌握すると、外交が危機に陥り、国運が衰退に向かう傾向がみられる[*]。

[*] ここで言う保守とは、イノベーションを拒否し、伝統を墨守する守旧派保守のことではなく、改革派保守のことである。改革派保守は形容矛盾と感じる人もいるだろうが、そういう人は目的と手段を混同している。業界トップの企業が、その地位を「保守」しようとすると、絶えず経営改革を続けなければいけないことからもわかる通り、保守は目的で、改革は手段であり、両者は両立する。覇権国としての英国と米国は、世界に先駆けて先端技術を開発したイノベーターであり、それに倣って、日本が先進国としての優位性を「保守」しようとすることは、盲目的な国粋主義者によくみられるような守旧派保守とは全く逆である。イノベーションは技術革新と訳されることもあるが、政治学で謂う所の「革新」とは、ゲバルトによって勝ち組と負け組の関係を変えようとする政治的スタンスを指す言葉で、ゲバルトを用いるがゆえに、文明を後退させる。だから、文明を前進させるイノベーションと後退させる政治的な革新は区別されなければならない。

親アングロサクソン/反アングロサクソンと保守/革新がリンクするのは、国際社会において、支配者であるアングロサクソンの側に立つのか否かという問題は、国内において、戊辰戦争の勝者である薩長の側に立つのか、敗者の側に立つのか、もっと一般的に言えば、権力者や資本家といった勝ち組の既得権益を保守するのか、プロレタリアや没落士族といった負け組を救済するために社会を革新するのかという問題につながっていくからである。

英国の援助で日本の支配者となった薩長藩閥に対し、負け組たちは自由民権運動を起こし、1889年の大日本帝国憲法制定、1890年の帝国議会開設といった成果を勝ち得た。しかし、薩長藩閥は、議会の意思を無視した超然主義と呼ばれる立場を採り、そうした藩閥政治は、藩閥政治の象徴、山縣有朋が、1921年に失脚するまで続いた。

山縣は、長州出身の軍人政治家で、民意を無視した超然主義を貫いた。このことから、山縣の権威主義的軍国主義が太平洋戦争を帰結する日本型ファシズムの原型になったといった否定的な評価が戦後の左翼系知識人たちから与えられた。だがこうした左翼による軍国主義批判は、私が指摘した保守の戦争と革新の戦争という区別を無視している。山縣は、覇権国である英米との協調を重視し、その結果、彼が失脚するまで、近代日本は、国際的に非難され、国益を大きく損ねる戦争はしなかった。山縣が超然主義だったのは、対外強硬策を主張する大衆に迎合することなく、英米との協調を優先するためだった。

日本の革新勢力は、保守的な軍国主義が民主主義を踏みにじり、平和を愛する国民を無謀な戦争に駆り立てたといった、自分たちに都合の良い歴史観を戦後広めた。しかし、日本が、満州事変、日中戦争、太平洋戦争へと突き進んでいったのは、民意を無視したからではなくて、民意を重視したからだ。昭和金融恐慌以降の深刻なデフレの中で、国民は対外戦争を熱望するようになった。そして、藩閥による保守政治が終わった後に台頭した革新勢力は、覇権国との協調よりも世論に迎合するようになった。その違いを日露戦争と満州事変が起きた後の政府の対応で見てみよう。

日本は、英国の援助もあって、日露戦争で優位に立ったが、戦争を継続させる余裕はなかった。そこで、日本は米国に仲介を依頼し、1905年に講和条約(ポーツマス条約)に調印した。当時の日本人は講和条約の内容に不満で、日比谷焼打事件のような暴動事件が起きた。もしも大衆迎合して、講和条約を破棄し、戦争を継続していたなら、日露戦争は泥沼化し、かつ日本は英米から孤立しただろう。しかし、山縣を後ろ盾とする時の桂内閣は、戒厳令を布き、講和反対運動を弾圧して、英米との協調を優先した。

日比谷焼打事件は、超然主義に対する民衆の反発を高めることになり、大正デモクラシーと呼ばれる民主主義運動につながっていく。その結果、政府はもはや民意を無視することができなくなった。1931年に柳条湖事件が起き、翌年には、日満議定書調印により、日本の傀儡国家である満州国が誕生した。昭和恐慌でデフレに苦しんでいた日本国民は「満蒙は日本の生命線」というスローガンを信じ、関東軍の暴走を支持した。国際社会から見れば、明らかに侵略行為で、国際連盟総会は、リットン報告書に基づいた和解を日本に提案した。受け入れに難色を示す日本に対して、英国は、日本が満州に持つ権益に配慮し、満州を国際管理下に置き、そこに日本も顧問役として参加するという妥協策を提案した。もしもこの妥協案を受け入れていたなら、国内で日比谷焼打事件のような暴動事件が起きただろうが、英米との衝突は避けられた可能性が高い。しかし、時の斎藤内閣は国際協調よりも民意を重視し、提案を却下し、国際連盟から離脱した。それ以降、英米との対立は深まる一方で、それが太平洋戦争を惹き起こすことになった。

要するに、民主主義が機能しなかったから太平洋戦争が起きたのではなくて、むしろその逆であったということである。ドイツでも民主主義がナチズムを生んだことはよく知られている。もちろん、私は民主主義が悪だとは言わない。民主主義は時代の流れであり、実際の歴史が示す通り、超然主義の藩閥政治は長くは続かなかった。国民は判断を誤ることはあるが、山縣のように、国民は愚かだから権力を持たせないというようなことをしていると、国民はいつまでたっても賢くならない。民主主義において重要なことは、国民が過去の過ちを反省して賢くなることだ。

太平洋戦争が保守ではなくて革新によって惹き起こされたことは、革新にとって知られたくない事実であり、だからこそ、彼らは歴史を自分たちにとって都合の良いように書き換えようとする。革新にとって幸いなことに、教育界やマスメディア界には多くの左翼系知識人がおり、彼らの主張により、保守主義に濡れ衣を着せる歴史観が一般に定着した。

昨今、反薩長史観本がブームなのだそうなのだが、薩長史観の呪縛を解き放つと称する新説なるものが、古い反薩長史観の呪縛に囚われたままということがある。反薩長史観本の一冊『薩長史観の正体』の著者、武田鏡村は、以下のように、戦後に登場した定説に基づいて、自称新説を唱えている。

それはやがて日本を壊滅的な敗北に導いた。その反省から日本は徹底した民主主義と平和主義に徹するようになったのである。

だが近年になって、教育勅語の見直し論に見られるように歴史修正主義が台頭し、またぞろ薩長が唱えていた国家観が息を吹き返しているようである。いずれ稿を改めて書きたいが、歴史修正主義的な傾向の強い安倍晋三首相は「長州」出身であり、その言動には「薩長史観」が深く反映されている。

そんな風潮に対して、そもそも薩長が行った明治維新とはいったい何であったのか、という根源的な疑問が提示されるようになってきた面があるのではないか。そこを解明しないかぎり、日本の近現代史を正確に認識することはできない、という考えが「反薩長」本ブームの背景にあるように思えてならないのだ。

今、明治維新の歴史の事実と向き合うことは、薩長史観の呪縛を解き放つことにつながり、自由で活気ある平和な民主国家を追求する一歩となるのである。[22]

「日本を壊滅的な敗北に導いた」「身の丈を超えた侵略主義、帝国主義」は、薩長の藩閥政治によってではなくて、むしろそれが終焉し、革新勢力が台頭したことによって起きたことを武田は認識するべきだ。また、安倍晋三の地元は山口県だが、だからと言って、安倍が長州閥の伝統を引き継いでいるとは言えない。安倍の祖父である岸信介は、北一輝や大川周明に傾倒した革新官僚で、その国家社会主義的傾向は安倍晋三にも残存している。山口県や鹿児島県の出身であっても、藩閥のコネではなくて、試験によって選抜されたエリートたちの中には、岸信介のように革新的な思想を持つ人が多く、彼らは明治維新の元勲によって率いられた薩長藩閥とは区別されるべきである。

同じ革新と言っても、戦前の右翼的革新と戦後の左翼的革新は全く別と考える人もいるだろう。左翼は、右翼どころか同じ左翼内部でも、小さな路線の違いで反目し合っているのだから、そう考えることは自然なことだ。しかし、そもそも右翼と左翼は世間が考えているほど異質ではない 。戦前の日本では共産主義が禁じられていたので、国家主義として偽装された共産主義が、国家改造運動(昭和維新)を始め、血盟団事件、五・一五事件、神兵隊事件、二・二六事件といった内ゲバ型革新を起こしたが、失敗した。二・二六事件当時日本にいたフランスなどの駐在武官が「これは左翼の偽装革命だ[23]」という報告書を本国に送ったそうだが、この認識は正しい。内ゲバ型革新が不成功に終わったので、革新勢力は、外ゲバ型革新に力を入れるようになり、二・二六事件の翌年から日中戦争が始まる。対外戦争に賛同した人たちの大部分は、国内で共産主義革命を起こそうと考えていたわけではなかったが、結果的には、そう考えていた人たちにうまく利用されてしまった。

そもそも、共産主義革命は、敗戦によって国家権力が弱体した時に起きやすい。史上初の共産主義政府、パリ・コミューンは、フランスが普仏戦争に敗れ、ナポレオン3世がプロイセン軍の捕虜となり、第二帝政が崩壊した時に誕生した(但し、短期間で崩壊した)。第一次世界大戦において、ロシア帝国がタンネンベルクの戦いでドイツ軍に大敗し、ニコライ2世の権威が失墜して、ロシア革命が起きた。第一次世界大戦末期には、疲弊したドイツでドイツ革命が起き、皇帝ヴィルヘルム2世が退位した。スパルタクス団は鎮圧されたものの、社会民主党を中心としたヴァイマル共和政が誕生した。日中戦争において、毛沢東は蒋介石の国民政府と日本軍とを戦わせ、日本の敗北で生じた軍事的空白を利用して、大陸で共産主義革命を起こした[24]。日本でも戦後共産主義革命が起きそうになったが、これは未然に防がれた。

私は「覇権国に対する対外戦争は、日本国内の内部分裂や内乱を帰結する」と書いたが、これまでの三つの対外戦争とは異なり、表面的には、太平洋戦争後、日本国内では内乱は起きなかった。これは、これまでとは異なり、覇権国が日本を占領し、支配したからだ。戦後、日本で最も共産主義革命が起きそうになったのは、1947年2月1日に計画されていたゼネラル・ストライキ、二・一ストの時だ。マッカーサーの禁止命令によって中止されたが、もしもGHQが介入していなかったなら、吉田首相が謂う所の「不逞の輩」によって、「吉田内閣打倒、民主人民政府樹立」という日本共産党の要求が実現していたかもしれない。その後も新左翼が暴力革命を試みることはあったが、結局のところ日本では共産主義革命は起きなかった。

それでも、外ゲバ型革新は、革新勢力にとって一定の成果を挙げた。戦前の代表的な右翼とされる北一輝が『日本改造法案大綱』で提案したことの多くが、農地改革、預金封鎖による財産税、華族制の廃止、男女平等、言論の自由などの形で戦後実現したのだから。二・一ストを契機に、米国は「逆コース」と呼ばれる占領政策の変更を行ったが、謂う所の「逆コース」とは、太平洋戦争当時の革新への回帰というよりも、明治維新当時の保守への回帰としての性格が強い。その後、日本では親米保守の政権が長く続き、それによって日本は平和と繁栄を享受することができた。2009年に誕生した民主党政権が反米リベラル色の強い政治方針を打ち出しただけで、日本の外交と安全保障は危機に陥った。戦後の日本で、反米リベラルが万年野党化し、親米保守が万年与党化するのはやむをえないことである。

6. 歴史から学ぶべき教訓

以上、見てきたように、日本の国運は、覇権国と協調することで隆盛に向かい、敵対することで衰退に向かう。同じことが他の国にも当てはまるとは限らないが、日本にはこの傾向が見られる。その原因を、

- ボトムアップ型の社会

- 模倣力と改善力の高さ

という日本人の特徴に求めることができそうだ。

- 一般的に言って、日本の社会では、ボトムは優秀だが、トップには無能が多い。ボトムが優秀だから、トップは無能でも務まると考えることもできる。大陸では、優秀なリーダーがトップダウンで決断を下さなければ、社会は維持できない。ところが、日本では、ボトムアップで自律性を保つ村社会が存在するので、トップは村社会同士の利害を調節するだけでよい。そういう日本でしか通用しないトップが世界のリーダーになろうとすると、失敗することが多い。実際、米国の企業のCEOには、インド人や中国人は多数いるが、日本人は非常に少ない。これとは逆に、経営危機に瀕した日本企業が、外国人の有能な社長を迎えて、業績が復活したといった事例はたくさんあり、ここからもわかる通り、日本がボトムアップ型社会であるからと言って、トップが無能で問題ないということにはならない。日本の優秀なボトムと外国の優秀なトップの組み合わせは大きな成果を生みうるし、日本が覇権国と協力することが双方の利益になるのは、このためと言える。

- 戦国時代に来たキリスト教宣教師たちは、日本人の識字率、知的好奇心、理解力の高さを指摘している。この傾向は今でも続いており[25]、海外の先進文化を吸収し、独創的な改良を加える能力に関して、日本人には定評がある。既に述べた通り、「覇権国とは、たんに軍事と政治において強力な権力を持っているのみならず、経済と科学技術の水準も高い国、つまり先進的なシステムを持ち、そのゆえに周辺諸国に大きな支配的影響力を持つ国」である。モンゴル帝国をたんなる軍事大国に過ぎない野蛮国家と見下している人も多いが、非兌換紙幣(交鈔)の発行、駅伝(ジャムチ)の整備、農業に大きく依存しない商業経済の樹立、能力本位の人材登用など、当時としては先進的なシステムを構築していた。他の覇権国については説明不要であろう。覇権国家と友好的な関係を持てば、日本は、覇権国家の先進的なシステムを自家薬籠中のものとすることで繁栄することができる。反対に、覇権国家と敵対し、夜郎自大となって改善を怠ると、日本は衰退する。

典型的な日本人は、まるで幼児のように、固定観念に拘束されない好奇心を持ち、大人の世界を模倣してミニチュアを作り、遊び心で独創的な改良を加える。他方で、リーダーに求められる大人の資質には欠けている。優れた指導者に恵まれれば才能を開花させる神童のような面があると同時に、傲慢で独り善がりになると失敗するという面もあるのが日本人という民族なのである。

歴史を振り返ると、日本が衰退を脱して、復活する時は、自国の後進性を自覚して、先進国から謙虚に学ぶ時である。隋と国交を結んだ蘇我氏、唐の文化を取り入れた天武天皇以降の朝廷、宋との貿易を行った平清盛と鎌倉幕府、日明貿易を開始した足利義満、南蛮文化を取り入れた織田信長、鎖国しつつもオランダとの交易を続けた江戸幕府、ヨーロッパ列強から近代文明を学んだ明治政府、米国の庇護のもと復興を果たした戦後の日本がそうである。

日本経済は、1980年代に黄金期を迎えた。米国人すら「ジャパンアズナンバーワン」と言い、もはや日本には外国から学ぶべきものは何もないかのように思われた。しかし、実は日本の衰退は、1980年代の後半から始まっていた。その後、日本は没落を続けているのにもかかわらず、日本人は古いシステムの欠陥を抜本的に改革しようとしない。それどころか、ネット上では視野狭窄の自称愛国者が増え、テレビでは外国人に日本を褒めまくらせる「日本すごい番組」が放送され、視聴者は日本が最高の国であるという幻想に耽っている。

もちろん、絶望したり、必要以上に卑屈になったりする必要はない。志は高く持つべきだ。日本が覇権国になることも理論的には可能であり、それを目指すべきなのだが、現状ではそれには程遠い。過去の例を見てもわかる通り、日本は、覇権国でもないのに、覇権国であるかのように思いあがって不遜になった時に没落する。だから、私たちは、情報技術や経営のありかたにおいて日本が米国よりも後進的であることを自覚し、時代遅れになったシステムを改革する必要がある。ゼロから再出発するつもりで、海外の優れたところを謙虚に学ぼうとするとき、日本の回復が始まる。それが、私たちが歴史から学ぶべき教訓である。

7. 参照情報

- ↑玖巧仔. “唐朝疆域变迁.” Licensed under CC-BY.

- ↑森鴎外.「帝謚考」『鴎外全集 第20巻』. pp.27-162.

- ↑Astrokey44. “Map showing changes in borders of the Mongol Empire from founding by Genghis Khan in 1206, Genghis Khan’s death in 1227 to the rule of Kublai Khan (1260–1294).” Licensed under CC-BY-SA.

- ↑“用兵夫孰所好”「蒙古皇帝国書 」. 『元史』東夷伝, 日本, 至元三年八月条.

- ↑“大蒙古國皇帝奉書日本國王”「蒙古皇帝国書 」. 『元史』東夷伝, 日本, 至元三年八月条.

- ↑“称和親之儀”. 近衛基平.『深心院関白記』文永五年二月八日条.

- ↑秦野裕介.「クビライ・カアンと後嵯峨院政の外交交渉」.『立命館文学』第624号.

- ↑NHK.「発見!幻の巨大軍船〜モンゴル帝国vs日本 730年目の真実」. 2012年11月3日.

- ↑“爾還爾國速奏軍額不爾將討之爾等不知出軍將討何國朕欲討宋與日本耳今朕視爾國猶一家爾國若有難朕安敢不救乎? 朕征不庭之國爾國出師助戰亦其分也爾歸語王造戰艦一千”『高麗史』102卷-列傳15-李藏用-005.

- ↑“馬亨以為:「高麗者,本箕子所封之地,漢、晉皆為郡縣。今雖來朝,其心難測。莫若嚴兵假道,以取日本為名,乘勢可襲其國,定為郡縣。」”『元史·列傳第九十五』高麗伝至元六年十一月条. 1269年11月2日の記述だが、日本を攻めることを口実にして高麗を攻撃せよというのは馬亨が過去に行った発言で、この時点では、南宋を攻めることを優先して、高麗攻撃は後回しにするべきだと意見を変えている。クビライが南宋への攻撃を開始したのは1268年で、馬亨の過去の発言は、それ以前のものであろう。

- ↑左の写真は、Paul Schultz. “Mariah Quarter View.” Licensed under CC-BY. 右の図は、Masur. “Yacht keel.” Licensed under CC-0.

- ↑Fibonacci. “Righting effect of a sailing keel.” & Fred the Oyster. “Theoriezeichnung Segeln Gewichtsstabilität.” Licensed under CC-BY-SA and modified by me.

- ↑白拍子花子. “Route of the 7th expedition of Zheng He’s fleet (1431-1433).” Licensed under CC-BY-SA and modified by me.

- ↑Nagihuin. “Diachronic map of the Spanish Empire.” 31 March 2015. Licensed under CC-BY-SA.

- ↑高瀬弘一郎. “キリシタン宣教師の軍事計画(上).”『史学』Vol.42, no. 3 (1970年2月): 305–36.

- ↑Kano Naizen. “Namban ship on Namban Screen.” Kobe City Museum. Licensed under CC-0.

- ↑但し、海上戦では、李舜臣率いる朝鮮水軍相手に苦戦した。和船は、板材を継ぎ合わせた脆弱な構造を持ち、竜骨を持たないために安定性を欠いた。このため、日本は船を専ら輸送用に用い、本格的な戦艦を作ることができなかった。

- ↑Fróis, Luís. Historia de Japam.『完訳フロイス日本史〈5〉「暴君」秀吉の野望―豊臣秀吉篇(2)』. ルイス フロイス (著), 松田 毅一 (翻訳), 川崎 桃太 (翻訳). 中央公論新社 (2000/5/1). 第44章(第3部55章).

- ↑いくらスペインの援助があっても、日本のような小国が明のような大国を滅ぼすことは不可能だと思う人もいるだろうが、その後明は、兵力と装備で圧倒的に劣っている後金に敗れ、滅んでいることを考えるなら、可能であったと判断できる。

- ↑ヴァリニャーノは、バテレン追放令を出した秀吉の心中を次のように推察している。「彼[コエリョ]は、関白殿のいろいろな企てを、パードレ達が援助出来るということを、出来るだけ彼に示さなければならない、と考えた。そして最後に関白殿は、自分は日本を平定した後で中国に渡るつもりである、と述べた。同パードレは、いつかはそれが実行され、彼は望みを達するであろうと考えて、この点でも自分が関白殿に援助を与えることが出来るという意志表示をし、関白殿が中国に渡りたい時には、二艘のポルトガル船を調達させよう、またインド副王に交渉して援軍を送らせよう、と彼は語った。関白殿は非常に狡猾なので、パードレが自分に語ったことに満足したように見せかけ、彼に多大な恩恵を与える旨約束して好意を示しながら、内心は次のように思い始めた。即ち、このパードレはキリスト教徒の領主達を望み通りに動かせるだけの能力を持っているのであろうか、また中国に渡航するための船を二艘も自分に提供することが出来るほど裕福なのであろうか、彼が戦争に介入すると、当地で「大阪」と呼んでいる仏僧と同じ振舞をするようになるかも知れない ―― この仏僧は自分の宗派に多くの日本人を糾合した後に三力国の王となり、信長に対して残忍な戦いを仕掛けた。この戦いは信長が経験した内で最も長期にわたり、苦戦したものであった。」高瀬弘一郎.

“キリシタン宣教師の軍事計画(中).” 『史学』Vol.43, No.3 (1970年12月): 429-463. p.434-435. - ↑The Red Hat of Pat Ferrick. “Map of the world showing the extent of the British Empire in 1886.” Licensed under CC-BY-SA.

- ↑武田鏡村. “なぜいま、反「薩長史観」本がブームなのか ―― 150年目に「明治維新」の見直しが始まった.” 『東洋経済オンライン』. 2017年09月08日.

- ↑保阪 正康, 鈴木 邦男. 『昭和維新史との対話: 検証 五・一五事件から三島事件まで』. 現代書館 (2017/3/30). p.131.

- ↑毛沢東が裏では日本軍と通じていたことに関しては、以下の書を参照されたい。遠藤 誉. 『毛沢東 日本軍と共謀した男 (新潮新書)』. 新潮社 (2015/11/13).

- ↑国際成人力調査によると、日本は、「新しいことを学ぶのが好き」と答える割合が他の国よりも低い。しかし、自己評価と客観的評価はまた別である。2016年にアドビ社が先進5ヵ国を対象に実施した独創性に関する意識調査によると、「自分は独創的だ」と答えた割合は、日本人が突出して少ないのに対して、最も独創的な国はどこかを問う質問に対しては、最も多かったのが「日本」であった。日本では謙虚が美徳とされるので、自己評価のアンケートの結果を額面通り受け取ってはいけないということである。

ディスカッション

コメント一覧

永井先生は「日本人のトップは無能」という話をしていましたが、日産自動車のカルロス・ゴーン元会長が逮捕されたことについて、どう思われていますか。私は日本人によるクーデターだと思います。せっかく、日産を立て直したのに、それを恩を仇で返すのは、陰湿な村社会気質が強い日本人らしい所業だと思います。

日産では20年周期で「独裁とクーデターの歴史」が繰り返されてきたそうなので、カルロス・ゴーンの失脚は日産の内部の人間にとっては違和感のない出来事だったに違いありません。経営危機に瀕した時には、日産内部の人間だと、しがらみが多すぎて、カルロス・ゴーンのような大胆なコスト・カットはできなかったでしょうから、トップとして外部の人材を登用することはやむを得なかったけれども、今のように日産が好調で、むしろルノーがお荷物になっている状態では、フランス政府とルノーの回し者のようなトップは有害と思われたのでしょう。

永井先生。本稿も大変興味深く拝読させて頂きました。

日本の立ち位置としては大変示唆に富むと思われますが、今後の日本の国家戦略としてはいくつか疑問がございます。

それは、日本が学ぶべき先進国のシステムは具体的にどうあるべきか?

という問題であり、要するに、ネオリベとポリコレで内部が崩壊しているアメリカを手本にして本当に大丈夫なのか?という疑問です。

IMFや外資に乗っ取られた韓国を見ても、とても幸福そうには見えないことからも、アメリカの凄まじい再分配に失敗した格差社会や分断社会化を本当に先進国システムとして日本が手本にしていいのかと日本の庶民の私としては疑問に思います。

かといって、もう一つの覇権候補の中共を手本にしたり同盟を組むのも問題があるとは思います。

要するに日本の現在の問題は手本にすべき上位の先進国システムが地球上に存在しないということが一番の問題に思えますが如何でしょうか?

30年間経済成長が止まっている疑似社会主義の日本が、ネオリベラリズムのおかげで経済が成長した米国よりも良いと思っているのですか。そもそも、米国の内部が崩壊しているとは何のことですか。南北戦争のような内乱が起きているのならわかりますが、南北戦争以来、米国は内部崩壊していません。

もちろん、米国内に、民主党と共和党の党派間対立があるのは事実ですが、それは民主主義が機能している証拠であって、中国や北朝鮮のように、強権的に国内対立を抑え込む独裁国よりも、ずっと健全です。米国にはポリティカル・コレクトネスにうるさい人もいますが、ドナルド・トランプのような人が大統領になれることからもわかるとおり、あくまでも一部の人々に限られます。

韓国は、2001年にIMF支援体制から完全に脱却しています。米国が再分配に失敗しているというのも間違いです。民間での寄付やチャリティが活発なので、貧困国から多くの貧しい移民が流入しているにもかかわらず、国内で餓死者がほとんど出ていません。中国のように共同富裕を目指すと共同貧困にしかならないので、国家は最低限のセーフティネットを用意する以上のことはすべきではありません。